Военная история Японии

| Часть серии о |

| История Японии |

|---|

|

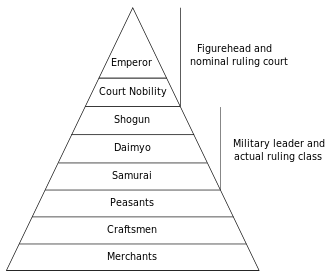

Военная история Японии охватывает огромный временной период более трех тысячелетий — от Дзёмона ( ок. 1000 г. до н. э.) до наших дней. После длительного периода клановых войн до 12-го века последовали феодальные войны , которые достигли кульминации в военных правительствах, известных как сёгунат . История Японии свидетельствует, что военный класс и сёгун правили Японией в течение 676 лет — с 1192 по 1868 год. Сёгун и воины- самураи стояли на вершине японской социальной структуры — только аристократическое дворянство номинально превосходило их. [1] Политика сакоку фактически закрыла Японию от иностранного влияния на 212 лет - с 1641 по 1853 год. Феодальный милитаризм перешел в империализм в 19 веке после прибытия американского адмирала Мэтью К. Перри в 1853 году и возвышения императора Мэйдзи в 1868 году. Западные колониальные державы и их империалистическая политика повлияли на мировоззрение Японии и привели к японскому колониализму и безудержному империализму ( ок. 1895 - 1945) до поражения Японии во Второй мировой войне . Конституция Японии 1947 года запрещает Японии использовать наступательную войну против других стран. Это привело к созданию Сил самообороны Японии в 1954 году. Альянс США и Японии (с 1951 года) требует от Соединенных Штатов защищать Японию и проводить наступательные [ нужна ссылка ] обязанности. В 2015 году правительство Японии проголосовало за переосмысление конституции , чтобы разрешить коллективную самооборону союзников Японии. [2]

По состоянию на 1954 год Силы самообороны Японии (JSDF) состоят из Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF), Морских сил самообороны Японии (JMSDF) и Воздушных сил самообороны Японии (JASDF). [3] Премьер -министр является главнокомандующим Сил самообороны Японии. Военная власть осуществляется от премьер-министра до министра обороны Министерства обороны Японии на уровне кабинета министров . [4] Премьер-министр и министр обороны получают советы от начальника штаба Объединенного штаба , который возглавляет Объединенный штаб (統合幕僚監部, Tōgō Bakuryō Kanbu ) . [5] Начальник штаба Объединенного штаба является высшим военным офицером в Силах самообороны Японии и является главой Оперативного управления JSDF, выполняя приказы министра обороны по указаниям премьер-министра. [6]

Доисторическая и древняя Япония

Период Дзёмон (14 000–1000 до н. э.)

Период Дзёмон — это период в японской предыстории между 14 000 и 1000 годами до н. э . [7] [8] [9] , в течение которого Японский архипелаг был заселен Дзёмон , культурой охотников-собирателей , которая достигла значительной степени оседлости и культурной сложности. Название «отмеченный шнуром» впервые было применено американским ученым Эдвардом С. Морзе , который обнаружил черепки керамики в 1877 году и впоследствии перевел его на японский язык как дзёмон . [10] Стиль керамики , характерный для первых фаз культуры Дзёмон, был украшен путем вдавливания шнуров в поверхность влажной глины и, как правило, считается одним из старейших в Восточной Азии и мире. [11]

Ближе к концу периода Дзёмон ( ок. 1000 г. до н. э. ) деревни и города стали окружать рвами и деревянными заборами из-за растущего насилия внутри или между общинами. Сражения велись с использованием оружия, такого как меч , праща , копье , лук и стрелы . Были найдены некоторые человеческие останки с ранами от стрел.

Период Яёй (1000 г. до н.э. – 300 г. н.э.)

Период Яёй — это эпоха железного века в Японии с 1000 г. до н.э. по 300 г. н.э. [12] [13] [14] Япония перешла к оседлому земледельческому обществу. [15] [16] В Японию хлынул большой поток земледельцев с азиатского континента. Культура Яёй процветала от южного Кюсю до северного Хонсю . Быстрый рост населения Японии примерно на четыре миллиона человек между периодами Дзёмон и Яёй частично обусловлен миграцией и переходом от охоты и собирательства к сельскохозяйственному рациону с введением выращивания риса. [17]

Бронзовые изделия и методы изготовления бронзы с азиатского материка достигли Японского архипелага еще в 3 веке до н. э. Считается, что бронзовые, а позднее и железные орудия и оружие были завезены в Японию ближе к концу этого времени (и в начале периода Ямато). Археологические находки свидетельствуют о том, что бронзовое и железное оружие не использовалось в войне до более позднего времени, начиная с начала периода Ямато, поскольку металлическое оружие, найденное с человеческими останками, не имеет износа, соответствующего использованию в качестве оружия. Переход от Дзёмона к Яёй, а затем к периоду Ямато, вероятно, характеризовался жестокой борьбой, поскольку коренные жители были вытеснены и ассимилированы захватчиками с их значительно превосходящими военными технологиями. [18] Наиболее признанная теория заключается в том, что современные японцы Ямато являются потомками как коренного народа Дзёмон , так и иммигрантского народа Яёй . [19]

Примерно в это же время Сань Го Чжи впервые упомянул нацию « Ва (Япония) ». Согласно этой работе, Ва была «разделена на более чем 100 племен», и в течение примерно 70 или 80 лет было много беспорядков и войн. Около 30 общин были объединены колдуньей-королевой по имени Химико . Она отправила эмиссара по имени Нашимэ (難升米 [ja] , Насёнми на китайском языке) с данью рабами и тканями в Дайфан в Китае, установив дипломатические отношения с Цао Вэй (китайское королевство Вэй).

Классическая Япония

К концу 4-го века клан Ямато прочно обосновался на равнине Нара , имея значительный контроль над прилегающими территориями. Пять королей Ва отправили послов в Китай, чтобы признать их господство над Японскими островами. В «Нихон сёки» говорится, что Ямато были достаточно сильны, чтобы отправить армию против могущественного северного корейского государства Когурё (из Трех корейских королевств ). Япония Ямато имела тесные отношения с юго-западным корейским королевством Пэкче . В 663 году Япония, поддерживая Пэкче, потерпела поражение от союзных войск Китая Тан и юго-восточного корейского королевства Силла в битве при Хакусонко на Корейском полуострове. В результате японцы были изгнаны с полуострова. Для защиты японского архипелага была построена военная база в Дадзайфу, Фукуока , на Кюсю.

Период Ямато (250–710 гг. н.э.)

Этот период делится на периоды Кофун и Асука . Древняя Япония имела тесные связи с конфедерацией Гая и Пэкче на Корейском полуострове . Гая, где было много естественного железа, экспортировала в Ва большое количество железных доспехов и оружия, и там, возможно, даже находился японский военный пост при сотрудничестве Гая и Пэкче. [ необходима ссылка ] .

В 552 году правитель Пэкче обратился к Ямато за помощью против своих врагов, соседнего Силла . Вместе со своими эмиссарами ко двору Ямато король Пэкче отправил бронзовые изображения Будды , некоторые буддийские писания и письмо, восхваляющее буддизм . Эти дары вызвали мощный всплеск интереса к буддизму.

В 663 году, ближе к концу периода корейского Троецарствия, произошла битва при Пэкгане (白村江). В «Нихон сёки» записано, что Ямато отправил 32 000 солдат и 1000 кораблей для поддержки Пэкче против сил Силла-Тан. Однако эти корабли были перехвачены и разбиты флотом Силла-Тан. Пэкче, оставшись без помощи и окруженный силами Силла и Тан на суше, рухнул. Силла, теперь рассматривавшая Японию как враждебного соперника, не позволяла Японии иметь какие-либо дальнейшие значимые контакты с Корейским полуостровом до гораздо более позднего времени. Затем японцы обратились напрямую к Китаю.

Период Нара (710–794 гг. н.э.)

Во многих отношениях период Нара был началом японской культуры, какой мы ее знаем сегодня. Именно в этот период появились буддизм , китайская письменность и кодифицированная система законов . Страна была единой и централизованной, с основными чертами более поздней феодальной системы. Споры о наследовании были широко распространены в этот период, как и в большинстве более поздних периодов.

Большая часть дисциплины, оружия и доспехов самураев сформировалась именно в этот период, когда были приняты и развиты приемы конной стрельбы из лука, фехтования и боя на копьях.

В период Нара в 794 году н . э. император назначил первого Сэй-и Тайсёгуна , Отомо -но Отомаро . Сёгун был военным диктатором Японии с почти абсолютной властью над территориями посредством армии. Отомо был провозглашён «Сэй-и Тайсёгун», что означает «Великий генерал, покоряющий варваров». [20] Император Канму даровал второй титул Сэй-и Тайсёгуна Саканоуэ-но Тамурамаро за покорение Эмиси на севере Хонсю . [21]

Период Хэйан (794–1185 гг. н.э.)

Период Хэйан знаменует собой решающий сдвиг: от государства, которое было объединено в относительном мире против внешних угроз, к государству, которое не боялось вторжений и, вместо этого, сосредоточилось на внутреннем разделении и столкновениях между правящими фракциями самурайских кланов за политическую власть и контроль над линией наследования Хризантемового трона .

За исключением монгольских нашествий XIII века, Япония не сталкивалась со значительной внешней угрозой до прибытия европейцев в XVI веке. Таким образом, досовременная японская военная история в значительной степени определяется не войнами с другими государствами, а внутренними конфликтами. Тактика самураев этого периода включала стрельбу из лука и фехтование. Почти все поединки и сражения начинались с обмена стрелами, а затем рукопашного боя на мечах и кинжалах.

Императорская семья боролась против контроля клана Фудзивара , который почти исключительно монополизировал пост регента ( Сэссё и Кампаку ). Феодальные конфликты из-за земли, политической власти и влияния в конечном итоге достигли своего апогея в войне Гэмпэй (1180–1185). Это была национальная гражданская война между двумя самыми могущественными кланами: кланами Тайра и Минамото . [22] Они боролись за контроль над приходящим в упадок императорским двором в Киото . У каждой стороны было большое количество более мелких союзных кланов. Битва при Дан-но-Ура была крупным морским сражением между этими кланами 25 апреля 1185 года. У Минамото был флот из 300 кораблей, а у Тайра — от 400 до 500 кораблей. Она привела к решительной победе клана Минамото и уничтожению клана Тайра. [23] Окончание войны Гэмпэй положило конец периоду Хэйан и начало периоду Камакура .

Феодальная Япония

Этот период отмечен переходом от относительно небольших или средних клановых сражений к массовым столкновениям кланов за контроль над Японией. Установление сёгуната Камакура совпало с господством класса самураев над аристократической знатью кугэ (公家) императорского двора. Сёгунаты были военными правительствами и фактическими правителями Японии. Они доминировали в японской политике почти семьсот лет (1185–1868), подрывая власть императора как номинального главы и императорского двора в Киото .

В период Камакура Япония успешно отразила монгольские вторжения , и это привело к значительному росту численности военных сил, при этом самураи стали элитными войсками и командирами. После примерно пятидесяти лет ожесточенной борьбы за контроль над императорским престолонаследием, в период Муромати , при сёгунате Асикага , наступил краткий период мира, поскольку власть традиционных систем управления императорским двором постепенно снижалась. Позже, в начале XI века, положение губернаторов провинций и других должностных лиц при сёгунате медленно уступило место новому классу даймё (феодалов). Даймё находились под защитой самураев, и они доминировали во внутренней политике Японии. [24] Это привело Японский архипелаг к 150-летнему периоду раздробленности и войны.

Период Камакура (1185–1333)

До создания сёгуната Камакура гражданская власть в Японии в основном принадлежала правящим императорам и их регентам. Регенты обычно назначались из числа членов императорского двора и соперничавших там аристократических кланов. Военные дела решались под эгидой гражданского правительства. После победы над своим главным соперником кланом Тайра [25] и Северной Фудзиварой клан Минамото основал сёгунат Камакура [26] . Минамото-но Ёритомо захватил власть у центрального правительства и аристократии и установил феодальную систему, базирующуюся в Камакуре . Самураи получили политическую власть над аристократической знатью ( кугэ ) императорского двора в Киото [27] . Император Го-Тоба и аристократия оставались правителями де-юре . В 1192 году Ёритомо был удостоен титула Сэй-и Тайсёгун императором Го-Тоба . Политическая система, которую Ёритомо разработал с чередой сёгунов в качестве глав сёгуната, стала известна. Это принесло период мира. Сражения, которые велись в этот период, в основном состояли из подавления восстаний агентами Минамото. Семья жены Ёритомо, Ходзё , захватила власть у сёгунов Камакура . [28] Когда сыновья и наследники Ёритомо были убиты, сам сёгун стал наследственным номинальным главой. Реальная власть принадлежала регентам Ходзё. Сёгунат Камакура просуществовал почти 150 лет, с 1192 по 1333 год. Монгольские нашествия на Японию (1274 и 1281) были важнейшими войнами периода Камакура и определяющими событиями в истории Японии .

Удаленное расположение Японии делает ее защищенной от захватчиков с азиатского континента. Японский архипелаг окружен обширными морями и имеет пересеченную горную местность с крутыми реками. Кюсю находится ближе всего к самой южной точке Корейского полуострова на расстоянии 190 км (120 миль). Это почти в 6 раз дальше, чем расстояние от Англии до Франции 33,3 км (20,7 миль). За всю историю Япония никогда полностью не была захвачена или колонизирована иностранцами. Япония сдалась только один раз после Второй мировой войны . [29]

Горо Нюдо Масамунэ (五郎入道正宗, жрец Горо Масамунэ, ок. 1264–1343) , [30] признан величайшим кузнецом Японии . Он создал лучшие мечи и кинжалы (называемые тати и танто ) в традиции Сосю . [31]

Первое монгольское вторжение (1274)

В 13 веке монголы завоевали и контролировали Китай при династии Юань . Впоследствии они дважды пытались вторгнуться в Японию. В начале октября 1274 года началась битва при Бунъэй с объединенными силами монголов и корейцев. Они прибыли на кораблях и захватили японские острова Цусима , остров Ики, остров Хирато, Така и Ноконо. Монголы вырезали жителей Цусимы, и около 1000 японских солдат были убиты на острове Ики. [32] Когда монголы прибыли на материковую часть Японии Кюсю , они столкнулись с первой настоящей японской армией. [33] Во время битвы при Акасаке японцы победили благодаря внезапной атаке войск Кикучи Такефусы . Вторая победа была в битве при Торикай-Гата, где самураи Такезаки Суэнага и Сираиси Митиясу убили 3500 монголов. [34] Монгольская армия и Хун Дагу отступили к своим кораблям в сторону династии Юань . Японская армия провела ночные атаки и убила столько солдат, сколько смогла. Ночью 19 октября тайфун затопил треть их возвращающихся кораблей, и многие монгольские солдаты утонули. Этот тайфун был назван Камикадзе , что означает «божественно вызванный ветер». [35] [36]

Второе монгольское нашествие (1281)

Сёгунат Камакура ожидал второго вторжения, поэтому они построили стены и крепости вдоль берега и собрали силы для его защиты. Весной 1281 года Хубилай-хан отправил две отдельные армии. Впечатляющие 900 кораблей с 40 000 юаньских солдат отправились из Масана, Корея, в то время как еще более крупные силы в 100 000 человек отплыли из южного Китая на 3 500 кораблях. Монголы планировали подавляющую скоординированную атаку объединенных императорских флотов Юань. Китайский флот Юань был задержан из-за трудностей с поставками продовольствия и укомплектованием большого количества кораблей. [33]

Это достигло кульминации в битве при Коане . Армия Восточного маршрута прибыла в залив Хаката на острове Кюсю 21 июня 1281 года. Они двинулись вперед без более крупных южных сил. Волны самураев ответили и помешали монголам сформировать плацдарм. Самураи использовали тактику преследования, высадившись на корабли Юань с помощью небольших лодок ночью. Они убили многих из сил Юань в заливе, и самураи ушли до рассвета. Это заставило Юань отступить к Цусиме . В течение следующих нескольких недель до 3000 юаней были убиты в ближнем бою. 16 июля прибыл первый из кораблей южных сил. К 12 августа оба флота были готовы атаковать Японию. Однако 15 августа крупный тайфун (камикадзе) обрушился на Цусимский пролив . Он продолжался два полных дня и уничтожил большую часть флота Юань. Более 4000 кораблей были уничтожены штормом; 80 процентов солдат Юань утонули или были убиты самураями на пляжах. Потери кораблей были настолько велики, что «человек мог пройти от одной точки земли до другой по куче обломков». [37]

Снаряжение, тактика и военные подходы самураев и их монгольских противников сильно различались, и хотя оба вторжения потерпели неудачу, их влияние на развитие и изменения в самурайском сражении было весьма значительным. Самураи оставались приверженными идеям единоборства, честного сражения между отдельными воинами и определенным ритуальным элементам битвы, таким как серия обменов лучниками, проводимых перед вступлением в рукопашную. Монголы, конечно, ничего не знали о японских условностях и, возможно, были гораздо более организованы в своей тактике ударов. Они не выбирали отдельных противников, с которыми проводили честные поединки, а выезжали верхом, с различными видами порохового оружия и знаменитым монгольским луком , врываясь в ряды противника и убивая столько, сколько могли, не обращая внимания на японские концепции протокола. Хотя стрельба из лука и конный бой были центральными в японской войне в то время, монголы и сегодня остаются знаменитыми своей доблестью в этих вопросах. Трудно сказать, как этот опыт повлиял на тактику и поведение самураев, но он, несомненно, имел большое значение.

Кусуноки Масасигэ

Одним из величайших самураев был Кусуноки Масасигэ . Он жил в период Камакура и представляет собой идеал самурайской преданности. Кусуноки сражался против сёгуната Камакура в войне Гэнко (1331–1333), чтобы восстановить власть императора Го-Дайго . Кусуноки также был блестящим тактиком и стратегом. Защита двух ключевых крепостей лоялистов в Акасаке , осада Акасаки , и Тихае , осада Тихаи , помогла императору Го-Дайго ненадолго вернуть себе власть. [38] В 1333 году Го-Дайго наградил Кусуноки губернаторством провинции Сэтцу и провинции Кавати . [39] Правительство Мэйдзи посмертно наградило Кусуноки высшей наградой старшего первого ранга в 1880 году. Кусуноки «занимает место в истории своей страны как идеальная фигура воина, сочетающего в себе гражданские и военные добродетели в высокой степени». [40]

Период Муромати (1336–1467)

Сёгунат пал в результате войны Гэнко 1331 года , восстания против сёгуната, организованного императором Го-Дайго . После короткого периода истинного императорского правления в 1336 году был установлен сёгунат Асикага , и началась серия конфликтов, известных как войны Намбоку-тё . Более пятидесяти лет архипелаг был втянут в споры за контроль над императорским престолонаследием, а значит, и над страной.

Сражения в этот период стали масштабнее и стали менее ритуальными. Хотя единоборства и другие элементы ритуальных и почетных сражений сохранились, начали появляться организованные стратегии и тактики под руководством военачальников, а также более высокая степень организации формирований и подразделений в армиях. Именно в этот период также появились методы ковки оружия, создающие так называемые клинки «японской стали», склонные к поломке, но чрезвычайно точные и острые. Катана и множество похожего или родственного клинкового оружия появились в это время и будут доминировать в японском оружии, относительно неизменными, вплоть до середины 20-го века. В результате, именно в этот период начался значительный переход самураев от лучников к мечникам [ необходима цитата ] .

Период Сэнгоку (1467–1603)

_10.jpg/440px-Mounted_samurai_showing_uma_yoroi_or_bagai_(horse_armor)_10.jpg)

Период Сэнгоку отмечен социальными потрясениями, политическими интригами и почти постоянными военными конфликтами. Менее чем через столетие после окончания войн Намбоку-тё мир при относительно слабом сёгунате Асикага был нарушен войной Онин (1467–1477). Это была гражданская война между сёгунатом Асикага и многочисленными даймё . Древняя столица Киото была превращена в поле битвы и сильно укрепленный город, который претерпел серьезные разрушения.

Власть как сёгуната, так и императорского двора ослабла, и губернаторы провинций ( сюго ) и другие местные лидеры самураев стали даймё , которые сражались друг с другом, религиозными фракциями (например, Икко-икки ) и другими за землю и власть в течение следующих 150 лет или около того. Этот период стал называться периодом Сэнгоку , в честь периода Воюющих царств в древней китайской истории. Более ста доменов сталкивались и воевали по всему архипелагу, поскольку кланы возвышались и падали, границы менялись, и происходили некоторые из крупнейших сражений во всей мировой досовременной истории.

В этот период произошло множество событий и значимых событий, начиная от усовершенствований в конструкции замков и заканчивая появлением кавалерийской атаки, дальнейшего развития стратегий кампаний в больших масштабах и значительных изменений, вызванных появлением огнестрельного оружия. Состав армии изменился, появились массы асигару , пехотинцев, вооруженных длинными копьями ( яри ), лучников и, позднее, артиллеристов, служивших вместе с конными самураями . Морские сражения также состояли из немного большего, чем использование лодок для перемещения войск в пределах досягаемости лука или аркебузы , а затем и в рукопашном бою.

Давнее соперничество между даймё Такэда Сингэном из провинции Кай и Уэсуги Кэнсином из провинции Этиго является легендарным. Битвы при Каванакадзиме между армиями Сингэна и Кэнсина (1553–1564) являются одним из самых заветных рассказов в японской военной истории и воплощением японского рыцарства и романтики. Они упоминаются в эпической литературе, гравюрах на дереве и фильмах . [41]

В первом конфликте между Сингэном и Кэнсином они были очень осторожны, вступая только в нерешительные стычки. Всего было пять сражений в Каванакадзиме . [42] Только четвертая битва была серьезной, тотальной битвой между ними. [43] Во время четвертой битвы силы Кэнсина расчистили путь через войска Такэда, и Кенсин вступил в единоборство с Сингэном. Кенсин атаковал Сингэна своим мечом, в то время как Сингэн защищался своим японским боевым веером (тессэн). Оба лорда потеряли много людей в этой битве, и Сингэн, в частности, потерял двух своих главных генералов, Ямамото Кансукэ и своего младшего брата Такэда Нобусигэ . [44] После смерти Сингэна Токугава Иэясу во многом заимствовал правительственные и военные нововведения Сингэна после того, как он взял на себя руководство провинцией Кай во время прихода к власти Тоётоми Хидэёси . Многие из этих дизайнов использовались сёгунатом Токугава .

Клан Ходзё , в регионе Канто и вокруг него , был одним из первых, кто создал сети замков-спутников и комплексное использование этих замков как для взаимной обороны, так и для скоординированных атак. Такэда , под руководством Такэда Сингэна , разработал японский эквивалент кавалерийской атаки . Хотя сегодня продолжаются споры относительно силы его атак и уместности сравнения их с западными кавалерийскими атаками, из современных источников очевидно, что это было революционное развитие и мощное против защитников, непривычных к нему. Битвы периода Сэнгоку, представляющие особый интерес или значение, слишком многочисленны, чтобы перечислить их здесь. Достаточно сказать, что этот период видел множество стратегических и тактических разработок, а также некоторые из самых длительных осад и крупнейших сражений в истории раннего современного мира .

Период Адзути-Момояма (1568–1600 гг.)

Это был последний этап периода Сэнгоку . Он назван в честь все более важных городов-замков, отмечен введением огнестрельного оружия после контакта с португальцами и дальнейшим толчком к тотальным сражениям, отходом от индивидуальных сражений и концепций личной чести и храбрости.

Аркебуза была завезена в Японию в 1543 году португальцами на борту китайского корабля, который потерпел крушение на крошечном острове Танегасима в самой южной части Японского архипелага. Хотя появление этого оружия не имело особенно драматических последствий в течение нескольких десятилетий, к 1560-м годам в Японии использовались тысячи пороховых ружей, и они начали оказывать революционное влияние на японскую тактику, стратегию, состав армии и архитектуру замков.

Битва при Нагасино 1575 года , в которой около 3000 аркебузиров под предводительством Оды Нобунаги уничтожили атакующие ряды тысяч самураев , остается одним из главных примеров эффективности этого оружия. Крайне неточные и требующие много времени на перезарядку, аркебузы, или хинава-дзю (火縄銃 [ja] ), как их называют в Японии, сами по себе не выигрывали сражений. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и другие командиры разработали тактику, которая отточила использование аркебуз до максимального преимущества. В Нагасино артиллеристы Нобунаги спрятались за деревянными баррикадами, вставленными в большие деревянные шипы, чтобы отпугивать кавалерию, и по очереди стреляли залпами и перезаряжали.

_tanegashima_(matchlock)_rifles_11.jpg/440px-Antique_Japanese_(samurai)_tanegashima_(matchlock)_rifles_11.jpg)

Как и в Европе, ослабляющее воздействие влажного (и, следовательно, в значительной степени бесполезного) пороха было решающим в ряде сражений. Но одним из ключевых преимуществ оружия было то, что в отличие от луков, которые требовали многолетней подготовки, в основном доступной только классу самураев, ружья могли использоваться относительно неподготовленными пехотинцами. Самураи придерживались своих мечей и луков, занимаясь тактикой кавалерии или пехоты, в то время как асигару владели ружьями. Некоторые воинствующие буддийские фракции начали производить огнестрельное оружие в литейных цехах, обычно используемых для изготовления бронзовых храмовых колоколов. Таким образом, Икко-икки , группа монахов и религиозных фанатиков-мирян, превратили свой собор-крепость Исияма Хонгандзи в одну из самых хорошо защищенных крепостей в стране. Таким образом, Икки и несколько других воинствующих религиозных фракций стали самостоятельными силами и вели ожесточенные сражения против некоторых главных генералов и самурайских кланов архипелага.

Хотя гражданские распри продолжали бушевать, как и в предыдущем столетии, сражения становились все масштабнее и тактически сложнее, именно в это время многие «воюющие государства» начали объединяться. Было 3 могущественных даймё , которые объединили Японский архипелаг . Во второй половине XVI века Япония была впервые полностью объединена даймё Одой Нобунагой , а затем Тоётоми Хидэёси . [45] Третьим даймё, который объединил Японию, был Токугава Иэясу после битвы при Сэкигахара в 1600 году. Это привело к 268 годам непрерывного правления клана Токугава . [46]

С амбициями покорить китайскую династию Мин , Тоётоми Хидэёси запросил проход через Корейский полуостров у короля Чосон . Получив отказ, Хидэёси начал вторжение в Корею с армией в 158 800 солдат между 1592 и 1598 годами. [47] Японская армия быстро захватила несколько крупных городов неподготовленного королевства Чосон, включая столицу, заставив короля отступить и запросить военную помощь у Китая. С прибытием китайской армии объединенные китайско-корейские войска оттеснили японскую армию на юго-восток Корейского полуострова, где к 1594 году установился военный тупик. Одновременно «Справедливая армия» корейских гражданских лиц вела партизанскую войну, а адмирал Ли Сунсин неоднократно нарушал японские линии снабжения на море. После смерти Хидэёси Совет пяти старейшин приказал оставшимся японским войскам в Корее отступить.

Битва при Сэкигахара была последним крупным сражением периода Сэнгоку, которое произошло 21 октября 1600 года. Это было крупное сражение между войсками, верными Тоётоми Хидэёри, и Токугавой Иэясу . Западная армия Хидэёри состояла из многих кланов из Западной Японии общей численностью 120 000 человек. Восточная армия насчитывала 75 000 человек с кланами из Восточной Японии. [48] [ цитата не найдена ] Решительная победа Восточной армии укрепила правление Токугавы Иэясу . В 1603 году император Го-Ёдзэй назначил Иэясу титулом сёгуна . [49] [50] [ цитата не найдена ] Это сделало Иэясу номинальным правителем всей страны Японии. Сёгунат Токугава был последним сёгунатом до Реставрации Мэйдзи в 1867 году.

Ранний современный период

Период Эдо (1603–1867)

Этот период был периодом относительного мира под властью сёгуната Токугава , вынужденного мира, который поддерживался с помощью различных мер, ослаблявших даймё и обеспечивавших их лояльность сёгунату. С 1660 года в Японии было 200 лет мира без крупных внутренних или внешних конфликтов. Мир Токугава нарушался лишь изредка и ненадолго до насилия, окружавшего Реставрацию Мэйдзи в 1860-х годах.

Отсутствие войны привело к тому, что самураи все больше становились придворными, бюрократами и администраторами, а не воинами. Поведение самураев служило образцом поведения для других социальных классов.

Миямото Мусаси был одним из самых известных японских фехтовальщиков, философом, стратегом, писателем и ронином , который жил с 1584 по 1645 год. Он стал кэнсэем (святым меча) Японии. [51] Он обладал уникальным искусством владения двумя клинками (Нито-Ити-рю) и непобедимым рекордом в 61 поединке. Он написал классическую японскую литературу о боевых искусствах «Книга пяти колец» и «Доккодо» (Путь одиночества). [52]

Сёгунат Токугава проводил политику Сакоку («закрытая страна»), которая запрещала большинство иностранных контактов и торговли между 1641 и 1853 годами. [29] Согласно этой политике, большинству иностранных граждан был запрещён въезд в Японию, а простые японцы не могли покинуть её. Ограничивая возможность даймё торговать с иностранными судами, прибывающими в Японию, или искать торговые возможности за рубежом, сёгунат Токугава мог гарантировать, что никто не станет достаточно могущественным, чтобы оспорить его превосходство.

Осада Осаки , которая состоялась в 1614–1615 годах, была по сути последним вздохом Тоётоми Хидэёри , наследника Хидэёси, и союза кланов и других элементов, которые выступали против сёгуната. Самурайская битва в большом масштабе, с точки зрения стратегии, масштаба, использованных методов и политических причин, стоящих за ней, широко считается последним конфликтом периода Сэнгоку.

За исключением осады Осаки и более поздних конфликтов 1850-х и 1860-х годов насилие в период Эдо ограничивалось небольшими стычками на улицах, крестьянскими восстаниями и введением морских ограничений . Социальная напряженность в период Эдо привела к ряду восстаний и восстаний, крупнейшим из которых было восстание Симабара 1638 года . На самом севере страны, на острове Хоккайдо , проживали жители деревень айну и японские поселенцы. В 1669 году лидер айну возглавил восстание против клана Мацумаэ , контролировавшего регион, и это было последнее крупное восстание против японского контроля над регионом. Оно было подавлено в 1672 году. В 1789 году было подавлено еще одно восстание айну, восстание Менаси-Кунашир .

Бакумацу были последними годами сёгуната Токугава и изоляционистской политики Сакоку между 1853 и 1867 годами . Появление дипломатии канонерок в Японии в 1850-х годах и принудительное так называемое « открытие Японии » западными силами подчеркнули слабость сёгуната и привели к его краху. Хотя фактический конец сёгуната и установление имперского правительства в западном стиле были осуществлены мирно, посредством политических петиций и других методов, годы, окружавшие это событие, не были полностью бескровными. После формального прекращения сёгуната в 1868–1869 годах произошла война Босин (戊辰戦争, Boshin Sensō , «Война года Янского Земляного Дракона ») между армией Токугава и рядом фракций номинально проимперских сил.

Современный период

Со времени первого визита коммодора Перри в залив Эдо в июле 1853 года, Японии не хватало промышленной и военной мощи, чтобы предотвратить западное принуждение с неравными договорами, которые использовали Японию в своих интересах. [53] [54] Япония имела устаревшие и децентрализованные военные силы. Феодалы были вынуждены подписать многочисленные договоры с американцами, известные как « Неравные договоры ». [55]

После этого в 1853 году Эгава Хидетацу построил шесть островных укреплений с пушечными батареями на Одайбе в заливе Эдо для сёгуната Токугава . Целью было защитить Эдо от другого американского вторжения. После этого началось промышленное развитие с целью создания современных пушек. Эгава Хидетацу построил отражательную печь в Нираяме для литья пушек. Она была завершена в 1857 году . [56] [57]

Япония была полна решимости избежать участи других азиатских стран, которые были колонизированы западными империалистическими державами . Японский народ и правительство во главе с императором Мэйдзи поняли, что для сохранения независимости Японии необходимо модернизироваться, чтобы стать равной западным колониальным державам . В 1868 году Токугава Ёсинобу ушел в отставку, что положило конец династии Токугава и последнему сёгунату . Реставрация Мэйдзи восстановила практические возможности и политическую систему при императоре Мэйдзи . [58] Это вызвало огромные изменения в политической и социальной структуре Японии с конца периода Эдо до начала периода Мэйдзи . Япония поставила перед собой задачу «собрать мудрость со всего мира» и приступила к амбициозной программе военных, социальных, политических и экономических реформ. Япония быстро трансформировалась за одно поколение из изолированного феодального общества в современное индустриальное национальное государство и формирующуюся великую державу . [55]

После длительного периода мира Япония быстро перевооружилась и модернизировалась, импортируя западное оружие, затем производя его внутри страны и, наконец, производя оружие японского дизайна. В 1902 году она стала первой азиатской страной, подписавшей пакт о взаимной обороне с европейской страной, Великобританией . Во время русско-японской войны (1904–1905) Япония стала первой современной азиатской страной, которая выиграла войну против европейской страны.

Япония находилась под влиянием западного империализма в Азии , что заставило Японию участвовать в качестве колониальной державы . Япония была последней крупной державой, вступившей в гонку за глобальную колонизацию. Она быстро расширялась, с колониальными приобретениями, с 1895 по 1942 год. Японская империя была одной из крупнейших в истории. Она включала колонии в Маньчжурии, Китае, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Папуа-Новой Гвинее, Индокитае, Бирме и на многих островах Тихого океана. В 1937 году Япония имела одну шестую промышленного потенциала, чем США. Японская промышленность зависела от поставок сырья из заморских территорий Японии и иностранного импорта. Серия все более жестких экономических эмбарго на сырье со стороны Соединенных Штатов , таких как японское нефтяное эмбарго (1940–1941), подтолкнула Японскую империю к конфликту с Соединенными Штатами. [59]

Эпоха Мэйдзи (1868–1912)

Создана современная армия

В середине 19 века в Японии не было единой национальной армии. Страна состояла из феодальных владений ( хан ) с сёгунатом Токугава ( бакуфу ) под общим контролем с 1603 года. Армия бакуфу была большой силой, но только одной из других. Усилия сёгуната по контролю над страной зависели от сотрудничества армий его вассалов даймё . [60]

С 1867 года Япония запросила различные западные военные миссии, чтобы помочь Японии модернизировать свои вооруженные силы. Первая иностранная военная миссия в Японии была проведена Францией в 1867 году.

29 июня 1869 года император Мэйдзи основал синтоистское святилище под названием Токио Сёконся в Кудане, Токио (ныне Тиёда, Токио ). Оно было основано после войны Босин (1868–1869) в честь тех, кто погиб за императора. В 1879 году император переименовал его в святилище Ясукуни , что буквально означает «Умиротворение нации». [61] Император написал стихотворение: «Я заверяю тех из вас, кто сражался и умер за свою страну, что ваши имена будут жить вечно в этом святилище в Мусасино». Святилище Ясукуни увековечивает честь и достижения миллионов мужчин, женщин, детей и домашних животных, которые погибли на службе Японии от войны Босин до Первой Индокитайской войны (1946–1954). Позже в святилище стали поклоняться всем, кто погиб, сражаясь в войнах с участием Японии с 1853 года, таких как периоды Тайсё и Сёва . [62]

В 1871 году политики Ивакура Томоми и Окубо Тошимити возглавили организацию национальной армии. Она состояла исключительно из 10 000 сильных самураев . Окубо также был самураем Сацумы и был одним из Трех Великих Дворян Реставрации и одним из главных основателей современной Японии. [63]

В 1873 году императорское правительство попросило недавно назначенного военного министра Ямагату Аритомо (山縣有朋, 14 июня 1838 г. — 1 февраля 1922 г.) организовать национальную армию для Японии. Поэтому Ямагата убедил правительство и в 1873 году принял закон о воинской повинности, который создал новую императорскую японскую армию . Закон установил военную службу для мужчин всех сословий сроком на 3 года с дополнительными 4 годами в резерве. Ямагата модернизировал и смоделировал ее по образцу прусской армии . Герцог Ямагата Аритомо родился в семье самураев низшего ранга из Хаги . Он был фельдмаршалом императорской японской армии и дважды премьер-министром Японии . Он был одним из главных архитекторов военных и политических основ ранней современной Японии. Ямагата Аритомо считается отцом японского милитаризма . [64] [65]

Основная школа подготовки офицеров для Императорской японской армии была основана как Heigakkō в Киото в 1868 году. В 1874 году она была переименована в Императорскую японскую военную академию (陸軍士官学校, Rikugun Shikan Gakkō ) и переведена в Ичигая , Токио . Вторая военная академия была построена второй французской военной миссией в Японии . Торжественное открытие состоялось в 1875 году. Это была важная военная академия для офицеров японской армии. Она находится на той же территории, что и современное Министерство обороны Японии . Вторая французская военная миссия также помогла реорганизовать Императорскую японскую армию и установить первый законопроект (январь 1873 года). Некоторые члены миссии стали одними из первых западных учеников японских боевых искусств в истории. Такие как Этьен де Вилларе и Жозеф Киль были членами додзё Сакакибары Кенкичи и изучали Дзикисинкаге-рю . [66] Капитан Жюль Брюне , изначально французский артиллерийский советник центрального правительства Японии, в конечном итоге взялся за оружие вместе с армией сёгуна Токугавы Ёсинобу против императорских войск во время войны Босин .

Классовые различия были в основном устранены в ходе модернизации для создания представительной демократии . Самураи утратили свой статус единственного класса с военными привилегиями. Однако в период Мэйдзи большинство лидеров японского общества (политика, бизнес и армия) были бывшими самураями или потомками самураев . Они разделяли набор ценностей и взглядов, которые поддерживали японский милитаризм . Таким образом, военный класс, который начался с самураев в 1192 году нашей эры, продолжал править Японией.

Конституция Японской империи была принята 29 ноября 1890 года. [67] Это была форма смешанной конституционной и абсолютной монархии . [68] Император Японии был юридически верховным лидером, а Кабинет министров состоял из его последователей. Премьер-министр избирался Тайным советом . В действительности император был главой государства , но премьер-министр был фактическим главой правительства.

Японо-китайская война (1894–1895)

Китайско -японская война велась против сил китайской династии Цин на Корейском полуострове , в Маньчжурии и на побережье Китая. Это был первый крупный конфликт между Японией и заморской военной державой в новейшее время.

Конфликт в основном возник из-за влияния в Корее . [69] После более чем шести месяцев непрерывных успехов японских сухопутных и военно-морских сил и потери порта Вэйхайвэй , правительство Цин запросило мира в феврале 1895 года.

Война продемонстрировала провал попыток династии Цин модернизировать свои вооруженные силы и отразить угрозы своему суверенитету, особенно по сравнению с успешной реставрацией Мэйдзи в Японии . Впервые региональное доминирование в Восточной Азии перешло от Китая к Японии; [70] Престиж династии Цин, наряду с классической традицией в Китае, понес серьезный удар. Потеря Цин Кореи как государства-данника вызвала беспрецедентный общественный резонанс. На протяжении большей части истории Корея была государством-данником и вассальным государством нескольких китайских династий . Победа Японии в Первой китайско-японской войне полностью поставила Корею под контроль Японии. Корея стала вассальным государством Японии.

Договор Симоносеки (下関条約, Shimonoseki Jyoyaku ), подписанный между Японией и Китаем, положил конец войне. По этому договору Япония заставила Китай открыть порты для международной торговли и уступить Японии южную часть китайской провинции Ляонин , а также остров Тайвань . Китай также должен был выплатить военную контрибуцию в размере 200 миллионов таэлей Купинга . В результате этой войны Корея перестала быть государством-данником Китая, но попала в сферу влияния Японии. Однако многие материальные выгоды от этой войны были потеряны Японией из-за тройственного вмешательства . Корея была полностью аннексирована Японией по Договору между Японией и Кореей 1910 года, подписанному Е Ваньюном , премьер-министром Кореи, и Тэраути Масатаке , который стал первым японским генерал-губернатором Кореи. [71]

Вторжение Японии на Тайвань (1895)

Японская оккупация Тайваня встретила сильное сопротивление со стороны различных интересов на острове и была завершена только после полномасштабной военной кампании, потребовавшей участия Императорской гвардейской дивизии и большей части 2-й и 4-й провинциальных дивизий. Кампания началась в конце мая 1895 года с высадки японцев в Цзилуне, на северном побережье Тайваня, и закончилась в октябре 1895 года захватом японцами Тайнаня, столицы самопровозглашенной Республики Формоза. Японцы относительно легко разгромили регулярные китайские и формозские формирования, но их марширующие колонны часто подвергались преследованиям со стороны партизан. Японцы ответили жестокими репрессиями, и спорадическое сопротивление их оккупации Тайваня продолжалось до 1902 года.

Боксерское восстание

Альянс восьми наций был международной военной коалицией, созданной в ответ на восстание боксеров в китайской империи Цин. Восемь стран: Японская империя, Российская империя , Британская империя , Третья французская республика , Соединенные Штаты , Германская империя , Королевство Италия и Австро-Венгерская империя . Летом 1900 года, когда внеюрисдикционные международные миссии в Пекине подверглись нападению со стороны повстанцев-боксеров, поддерживаемых правительством Цин, коалиция направила свои вооруженные силы под предлогом «гуманитарной интервенции» для защиты граждан своих стран, а также ряда китайских христиан, укрывшихся в миссиях. Инцидент закончился победой коалиции и подписанием Боксерского протокола .

Русско-японская война

После Первой китайско-японской войны (1894–1895) и унижения от принудительного возвращения полуострова Ляодун Китаю под давлением России (« Тройная интервенция ») Япония начала наращивать свою военную мощь, готовясь к дальнейшим столкновениям. Япония обнародовала десятилетнюю программу наращивания военно-морского флота под лозунгом «Упорство и решимость» (яп. 臥薪嘗胆, Gashinshoutan), в рамках которой она ввела в строй 109 военных кораблей общим водоизмещением 200 000 тонн и увеличила численность своего флота с 15 100 до 40 800 человек.

Эти диспозиции достигли кульминации в русско-японской войне (1904–1905). Линейный корабль «Микаса» был флагманом адмирала Того Хэйхатиро . В Цусимском сражении «Микаса» с адмиралом Того повел Объединенный флот Императорского флота Японии в то, что было названо «самым решающим морским сражением в истории». [72] Российский флот был почти полностью уничтожен: из 38 русских кораблей 21 было потоплено, 7 захвачено, 6 разоружено, 4545 русских военнослужащих погибли и 6106 были взяты в плен. С другой стороны, японцы потеряли только 117 человек и 3 миноносца. Эта сокрушительная победа сделала адмирала Того одним из величайших морских героев Японии.

Победа Японии в русско-японской войне 1904–1905 годов знаменует собой становление Японии как крупной военной державы. Япония продемонстрировала, что может эффективно применять западные технологии, дисциплину, стратегию и тактику. Война завершилась Портсмутским мирным договором . Полная победа японских военных удивила мировых наблюдателей. Последствия изменили баланс сил в Восточной Азии .

Битва на реке Ялу была первым крупным сухопутным сражением во время русско-японской войны с 30 апреля по 1 мая 1904 года. Это была также первая победа за десятилетия азиатской державы над европейской державой. Она обозначила неспособность России сравниться с военной мощью Японии. [73]

Западные державы рассматривали победу Японии над Россией как возникновение новой азиатской региональной державы. С поражением России некоторые ученые утверждали, что война привела в движение изменение мирового порядка с появлением Японии не только как региональной державы, но и как главной азиатской державы. [74]

Эпоха Тайсё и Первая мировая война (1912–1926)

Японская империя была членом Антанты во время Первой мировой войны . Будучи союзником Великобритании , Япония объявила войну Германии в 1914 году . Япония быстро захватила немецкие островные колонии Марианские острова , Каролинские острова и Маршалловы острова в Тихом океане.

Японский гидросамолётоносец Wakamiya провёл первые в мире успешные морские авианалёты 5 сентября 1914 года и в течение первых месяцев Первой мировой войны из залива Цзяочжоу у Циндао . 6 сентября 1914 года произошёл первый в истории бой воздух-море. [75] Самолёт Farman, запущенный Wakamiya, атаковал австро-венгерский крейсер Kaiserin Elisabeth и немецкую канонерскую лодку Jaguar у Циндао. Четыре гидросамолёта бомбили немецкие наземные цели. Немцы сдались 6 ноября 1914 года. [76] [77] [ цитата не найдена ]

Во время Гражданской войны в России союзные державы вмешались в дела России . Японская империя отправила крупнейшую военную силу в 70 000 солдат в восточный регион. [78] Они поддержали антикоммунистические белые силы в России. Союзные державы вывели войска в 1920 году. Японские военные оставались до 1925 года после подписания Советско -японской базовой конвенции . [79] Небольшая группа японских крейсеров и эсминцев также участвовала в различных миссиях в Индийском океане и Средиземном море.

В 1921 году, в межвоенный период , Япония разработала и спустила на воду авианосец «Хосё» , который был первым в мире специально спроектированным авианосцем . [80] [Примечание 1] Впоследствии Япония создала флот авианосцев, которому не было равных.

Эпоха Сёва и Вторая мировая война (1926–1945)

Уже контролируя территорию вдоль Южно-Маньчжурской железной дороги , японская Квантунская армия вторглась в Маньчжурию ( Северо-Восточный Китай ) в 1931 году после Мукденского инцидента , в котором Япония заявила, что подверглась нападению со стороны китайцев. К 1937 году Япония аннексировала территорию к северу от Пекина, а после инцидента на мосту Марко Поло началось полномасштабное вторжение в Китай. Японское военное превосходство над слабой и деморализованной китайской республиканской армией позволило быстро продвинуться вдоль восточного побережья, что привело к падению Шанхая и Нанкина (тогдашней столицы Китайской Республики ) в том же году. Китайцы понесли большие потери как среди военных, так и среди гражданского населения. По оценкам, в течение первых недель японской оккупации Нанкина во время Нанкинской резни было убито около 300 000 мирных жителей .

В сентябре 1940 года нацистская Германия , фашистская Италия и императорская Япония стали союзниками по Тройственному пакту . Германия, которая ранее обучала и снабжала китайскую армию, прекратила все китайско-германское сотрудничество и отозвала своего военного советника ( Александра фон Фалькенхаузена ). В июле 1940 года США запретили поставки авиационного бензина в Японию, в то время как императорская японская армия вторглась во Французский Индокитай и заняла его военно-морские и воздушные базы в сентябре 1940 года.

В апреле 1941 года Японская империя и Советский Союз подписали пакт о нейтралитете, и Япония усилила давление на французские и голландские колонии Виши в Юго-Восточной Азии, чтобы те сотрудничали в экономических вопросах. После отказа Японии выйти из Китайской Республики (за исключением Маньчжоу-Го ) и Индокитая ; США, Великобритания и Нидерланды ввели эмбарго (22 июля 1941 года) на бензин , а поставки металлолома , стали и других материалов фактически прекратились. Тем временем американская экономическая поддержка Китая начала расти.

Хидэки Тодзё был политиком и генералом Императорской японской армии . Политически он был фашистом, националистом и милитаристом. [81] Тодзё был премьер-министром Японской империи в течение большей части Тихоокеанской войны (его пребывание на этом посту длилось с 17 октября 1941 года по 22 июля 1944 года). Тодзё поддерживал превентивную войну против Соединённых Штатов. [82]

Исороку Ямамото был самым известным военачальником. Он был адмиралом флота Императорского флота Японии и главнокомандующим Объединённого флота во время Второй мировой войны . Обширная военно-морская карьера Исороку началась, когда он служил на броненосном крейсере Nisshin во время Русско-японской войны (1904–1905). Он руководил многими военно-морскими операциями, такими как атака на Перл-Харбор , битва в Яванском море , битва в Коралловом море и битва за Мидуэй . Он стал возвышенным военно-морским героем. [83]

Хироёси Нисидзава был, пожалуй, самым успешным японским летчиком-асом ВВС Императорского флота Японии, одержавшим , по оценкам, от 120 до 150 побед. [84] [85]

После нападения Японии на Перл-Харбор и ряд других стран 7–8 декабря 1941 года Соединенные Штаты , Великобритания и другие союзники объявили войну. Вторая китайско-японская война стала частью глобального конфликта Второй мировой войны . Японские войска изначально добились большого успеха против союзных войск в Тихом океане и Юго-Восточной Азии , захватив Таиланд , Гонконг , Малайю , Сингапур , Голландскую Ост-Индию , Филиппины и многие острова Тихого океана . Они также предприняли крупные наступления в Бирме и начали воздушные и морские атаки на Австралию . Союзники переломили ход войны на море в середине 1942 года в битве при Мидуэе . Японские сухопутные войска продолжали наступать в кампаниях на Новой Гвинее и Соломоновых островах, но потерпели значительные поражения или были вынуждены отступить в сражениях в заливе Милн , на Кокодском пути и на Гуадалканале . Бирманская кампания завершилась неудачей, поскольку японские войска понесли катастрофические потери в Импхале и Кохиме , что привело к величайшему поражению в истории Японии на тот момент. [86]

Начиная с 1943 года, упорные кампании в битвах при Буна-Гоне , Тараве , Филиппинском море , заливе Лейте , Иводзиме , Окинаве и других привели к ужасающим потерям, в основном с японской стороны, и вызвали дальнейшее отступление японцев. Очень немногие японцы оказались в лагерях для военнопленных. Это могло быть связано с нежеланием японских солдат сдаваться. Битва за Окинаву была самым кровавым сражением Тихоокеанской войны . Общее количество потерь шокировало американских военных стратегов. Это заставило их опасаться вторжения на главные острова Японии, потому что это привело бы к очень большому числу жертв. [87] [88] [89] Жестокость конфликта иллюстрируется тем, что американские войска забирали части тел у погибших японских солдат в качестве «военных трофеев» или «военных сувениров», а также японским каннибализмом . [90]

Во время войны на Тихом океане некоторые подразделения Императорской японской армии занимались военными преступлениями . Это было, в частности, жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами . Между 1937 и 1945 годами около 7 357 000 гражданских лиц погибли из-за военных действий в Китайской Республике . [91] Жестокое обращение с военнопленными союзников посредством принудительного труда и жестокости получило широкое освещение на Западе. В тот период существовали значительные глубинные культурные различия, поскольку, согласно Бусидо, сдаваться врагу было трусливо и позорно. Таким образом, сдавшиеся солдаты отказались от своей чести и не заслуживали уважения или элементарного обращения. Фред Борч объяснил:

По мере того, как Япония продолжала модернизацию в начале 20-го века, ее вооруженные силы были убеждены, что успех в бою будет гарантирован, если японские солдаты, моряки и летчики будут обладать «духом» Бусидо . ... Результатом стало то, что кодекс поведения Бусидо «был внедрен в японских солдат как часть их базовой подготовки». Каждому солдату внушали, что величайшая честь — умереть за императора, а сдаваться врагу — трусость. ... Поэтому Бусидо объясняет, почему японцы в Новой Индийской империи так плохо обращались с военнопленными, находящимися у них под стражей. Те, кто сдавался японцам — независимо от того, насколько мужественно или честно они сражались — не заслуживали ничего, кроме презрения; они лишились всякой чести и буквально ничего не заслуживали. Следовательно, когда японцы убивали военнопленных, расстреливая, обезглавливая и топя, эти действия были оправданы, поскольку они включали убийство людей, которые лишились всех прав на достойное или уважительное отношение. Хотя интернированные гражданские лица, безусловно, относились к другой категории, чем военнопленные, разумно предположить, что имел место «перетекающий» эффект от принципов Бусидо .

— Фред Борх , Военные суды над военными преступниками в Голландской Ост-Индии 1946–1949 [92]

Японское правительство подверглось критике за недостаточное признание страданий, причиненных во время Второй мировой войны, в преподавании истории в школах, что вызвало международный протест . [93] [94]

6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки . По оценкам, от 150 000 до 246 000 человек погибли в результате этих двух бомбардировок. [95] У Японии не было технологий ядерного оружия, поэтому этот новый тип атомной бомбы стал сюрпризом. Хиросима была совершенно не готова. 69% зданий Хиросимы были разрушены и 6% повреждены. [96] [97] В это время, 8 августа, Советский Союз вступил в войну против Японии .

Япония капитулировала 15 августа 1945 года, а официальный Акт о капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года на линкоре USS Missouri в Токийском заливе . [98] Капитуляция была принята японской делегацией во главе с министром иностранных дел Мамору Сигэмицу , генералом Дугласом Макартуром , как Верховным главнокомандующим союзными войсками , вместе с представителями каждой союзной страны. Отдельная церемония капитуляции между Японией и Китаем состоялась в Нанкине 9 сентября 1945 года.

На протяжении всей истории Япония никогда не была полностью захвачена или завоевана иностранной державой. Япония также никогда не капитулировала перед иностранной державой, поэтому Япония не желала сдаваться. Однако Япония не могла противостоять разрушительным ядерным бомбам Америки. Поэтому японцы посчитали, что лучше принять унизительную Потсдамскую декларацию и восстановить Японию, чем продолжать сражаться с миллионами жертв и десятилетиями партизанской войны . 15 августа 1945 года радиотрансляция записанной речи императора Сёва была обнародована для общественности. Последнее предложение показательно:

Именно в соответствии с велениями времени и судьбы Мы решили проложить путь к великому миру для всех грядущих поколений, претерпев невыносимое и претерпев невыносимое. [99]

После капитуляции Дуглас Макартур создал базы в Японии, чтобы контролировать послевоенное развитие страны. Этот период в истории Японии известен как Союзническая оккупация (1945–1952), когда впервые в истории Япония была оккупирована иностранной державой. Президент США Гарри С. Трумэн официально провозгласил окончание военных действий 31 декабря 1946 года. Как фактический военный правитель Японии, влияние Дугласа Макартура было настолько велико, что его прозвали Гайдзин Сёгун (外人将軍) . [100] Союзники (во главе с Соединенными Штатами) репатриировали миллионы этнических японцев из колоний и военных лагерей по всей Азии. Это в значительной степени уничтожило Японскую империю и восстановило независимость ее завоеванных территорий. [101]

Императорская армия и флот Японии были расформированы Верховным главнокомандующим союзных держав . После принятия конституции 1947 года Япония стала государством Японией (Нихон коку,日本国). Японская империя была расформирована, и все заморские территории были утрачены. Япония была сокращена до территорий, которые традиционно находились в японской культурной сфере до 1895 года: четыре главных острова ( Хонсю , Хоккайдо , Кюсю и Сикоку ), острова Рюкю и острова Нанпо . Курильские острова также исторически принадлежат Японии. [102] Курильские острова были сначала заселены народом айну , а затем контролировались японским кланом Мацумаэ в период Эдо . [103] Однако Курильские острова не были включены из-за спора с Советским Союзом .

В ходе войны Япония продемонстрировала множество значительных достижений в военной технике, стратегии и тактике. Среди них были линкор класса Ямато , инновации в области авианосцев (например, Хосё ), подводные бомбардировщики-носители Сен-Току , истребители Мицубиси Зеро , бомбардировщики -камикадзе , торпеды типа 91 , Накадзима Кикка , Йокосука MXY-7 Ока , человеко-торпеды Кайтэн и подводная лодка класса Кайрю .

Современный период

Эпоха Сёва, оккупация (1945–1952) и послевоенный период (1952–1989)

(1) Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ навсегда отказывается от войны как суверенного права нации и угрозы силой или ее применения как средства разрешения международных споров.

(2) Для достижения цели предыдущего пункта сухопутные, морские и воздушные силы, а также другой военный потенциал никогда не будут сохраняться. Право государства на ведение войны не будет признано.

После Второй мировой войны Япония была лишена какого-либо военного потенциала после подписания соглашения о капитуляции в 1945 году. Оккупационные силы союзников несли полную ответственность за защиту Японии от внешних угроз. У Японии были только незначительные полицейские силы для обеспечения внутренней безопасности. Япония находилась под полным контролем вооруженных сил США. Это был единственный раз в истории Японии , когда она была оккупирована иностранной державой. [104]

В отличие от оккупации Германии , другие страны, такие как Советский Союз, имели почти нулевое влияние в Японии. Западной Германии было разрешено написать свою собственную конституцию под наблюдением союзников. Западная Германия находилась на переднем крае холодной войны и не была обязана включать пацифистский пункт в свою конституцию. Между тем, генерал Дуглас Макартур имел почти полный контроль над японской политикой. Японская конституция 1947 года была в основном написана Соединенными Штатами и под руководством генерала Дугласа Макартура . Это изменило предыдущую авторитарную систему Японии квазиабсолютной монархии на форму либеральной демократии с конституционной монархией и парламентской политической системой. Конституция гарантирует гражданские и человеческие права . Император изменил свой символический статус на «символ государства и единства народа». Дуглас Макартур включил статью 9 , в которой говорится, что Япония навсегда отказывается от войны как инструмента разрешения международных споров и заявляет, что Япония никогда больше не будет иметь «сухопутных, морских или воздушных сил или другого военного потенциала». [105] Япония стала пацифистской страной с сентября 1945 года. Травма Второй мировой войны породила сильные пацифистские настроения в стране.

Внешние угрозы холодной войны росли , а у Японии не было достаточных сил, чтобы противостоять им. Во время Корейской войны (1950–1953) Япония была передовой логистической базой и поставляла много поставок для сил США и ООН. Односторонний отказ от всех военных возможностей был подвергнут сомнению консервативными политиками. Эти настроения усилились в 1950 году, когда оккупационные войска были перемещены из Японии на Корейскую войну (1950–53). Это сделало Японию практически беззащитной и уязвимой. Они считали, что взаимные оборонные отношения с Соединенными Штатами необходимы для защиты Японии от внешних угроз. В июле 1950 года японское правительство при поддержке оккупационных сил США создало Национальный полицейский резерв (警察予備隊Keisatsu-yobitai ). Он состоял из 75 000 человек, оснащенных легким пехотным оружием. Это был первый шаг его послевоенного перевооружения. [106] [107] В 1952 году были также основаны Береговые силы безопасности (海上警備隊, Кайдзё Кэйбитай ) , водный аналог NPR. [3] [108]

Оккупация Японии союзниками закончилась после подписания Сан-Францисского договора 8 сентября 1951 года, который вступил в силу 28 апреля 1952 года, тем самым восстановив суверенитет Японии.

8 сентября 1951 года был подписан Договор о безопасности между Соединенными Штатами и Японией . Договор позволял силам Соединенных Штатов, размещенным в Японии, противостоять внешней агрессии против Японии, в то время как японские сухопутные и морские силы справлялись с внутренними угрозами и стихийными бедствиями. Соединенным Штатам было разрешено действовать ради поддержания мира в Восточной Азии и они могли оказывать свое влияние на внутренние ссоры в Японии. Договор просуществовал дольше, чем любой другой союз между двумя великими державами со времен Вестфальского мира 1648 года. [109] Соответственно, в середине 1952 года Национальный полицейский резерв был расширен до 110 000 человек и переименован в Национальные силы безопасности. [110] Береговые силы безопасности были эмбриональным флотом, который был передан вместе с Национальным полицейским резервом в Национальное агентство безопасности.

Строгий гражданский контроль над армией был установлен конституцией 1947 года, чтобы не допустить возвращения военным подавляющей политической власти. Таким образом, солдаты, моряки и военнослужащие ВВС не могут участвовать в политической деятельности. Агентство обороны Японии заявило, что:

«Осознавая с болью прискорбное положение дел, существовавшее в этой стране до конца Второй мировой войны, Япония приняла систему бескомпромиссного гражданского контроля, которая полностью отличается от той, которая существовала в рамках прежней Конституции, с тем чтобы Силы самообороны Японии (JSDF) были созданы и действовали в соответствии с волей народа».

— Агентство обороны (Японии) [111]

Пункт об отказе от войны в статье 9 был основой для сильных политических возражений против любого вида вооруженных сил, кроме обычных полицейских сил. Однако в 1954 году были созданы отдельные сухопутные, морские и воздушные силы для оборонительных целей под командованием премьер-министра . Закон о силах самообороны 1954 года (Закон № 165 от 1954 года) реорганизовал Совет национальной безопасности в Агентство обороны 1 июля 1954 года. После этого Силы национальной безопасности были реорганизованы в Сухопутные силы самообороны Японии (GSDF) (陸上自衛隊Rikujō Jieitai ), которые являются де-факто послевоенной японской армией . Силы прибрежной безопасности были реорганизованы в Морские силы самообороны Японии (JMSDF) (海上自衛隊Kaijō Jieitai ), которые являются де-факто японским флотом . [3] [108] Воздушные силы самообороны Японии (JASDF) (航空自衛隊Kōkū Jieitai ) были созданы как новое подразделение JSDF. Генерал Кейдзо Хаяси был назначен первым председателем Совета объединенного штаба — профессиональным руководителем трех подразделений. [112] Воинская повинность была отменена 3 мая 1947 года. Зачисление в JSDF является добровольным в возрасте 18 лет и старше. [113]

Дальневосточные военно-воздушные силы (ВВС США) объявили 6 января 1955 года, что 85 самолетов будут переданы формирующимся японским военно-воздушным силам примерно 15 января, что станет первым оснащением новых сил. [114]

19 января 1960 года неравный статус Японии с Соединенными Штатами был исправлен измененным Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между Соединенными Штатами и Японией путем добавления взаимных оборонных обязательств. Этот договор требует, чтобы США заранее информировали Японию о мобилизации армии США и не навязывали себя в вопросах внутренних дел Японии. [115] Япония и Соединенные Штаты обязаны помогать друг другу в случае вооруженного нападения на территориях, управляемых Японией. Япония и Соединенные Штаты обязаны поддерживать возможности для отражения общих вооруженных нападений. Это создало военный союз между Японией и Соединенными Штатами. [109]

Япония — единственная страна в истории, которая подверглась ядерным атакам . Так, в 1967 году премьер-министр Эйсаку Сато изложил Три неядерных принципа, согласно которым Япония выступает против производства или обладания ядерным оружием. Однако из-за своего высокого уровня технологий и большого количества действующих атомных электростанций Япония считается «ядерно способной», т. е. она могла бы разработать пригодное к использованию ядерное оружие в течение одного года, если бы политическая ситуация существенно изменилась. [116] Таким образом, многие аналитики считают Японию фактически ядерным государством . [117] [118] Многочисленные политики, такие как Синдзо Абэ и Ясуо Фукуда, объясняли, что конституция Японии не запрещает обладание ядерным оружием . Его следует сводить к минимуму и использовать в качестве тактического оружия. [119] Договор о безопасности между США и Японией 1951 года помещает Японию под ядерный зонтик США .

Последними японскими солдатами Второй мировой войны, сдавшимися в плен, были Хироо Онода и Теруо Накамура в 1974 году. Онода был офицером разведки и вторым лейтенантом в Императорской японской армии . Он продолжил свою кампанию после Второй мировой войны в течение 29 лет в японском укреплении на острове Лубанг , Филиппины. Он вернулся в Японию, когда был освобожден от должности своим командиром, майором Ёсими Танигучи, согласно приказу императора Сёва в 1974 году. [120] [121] Теруо Накамура был аборигеном амис из японского Тайваня в добровольческом отряде Такасаго Императорской японской армии. Он был размещен на острове Моротай , Индонезия, и обнаружен пилотом в середине 1974 года. Накамура был репатриирован на Тайвань в 1975 году. [122] [123]

На протяжении всего послевоенного периода Сёва японцы были невысокого мнения о JSDF . Их считали остатками имперских военных, которые понесли тяжелые потери и привели к унизительной капитуляции во Второй мировой войне . Их считали «налоговыми ворами» (zeikin dorobo) за их дороговизну и ненужность, в то время как Япония десятилетиями процветала. Поэтому JSDF все еще пытались найти свое место в японском обществе и заслужить уважение и доверие общественности. SDF управлялись Агентством обороны Японии , которое имело мало политического влияния по сравнению с министерствами. JSDF имели хороший личный состав и оснащение, но в основном выполняли вспомогательную роль для армии США против Советского Союза . [124]

Япония добилась рекордно высокого экономического роста во время японского экономического чуда . К 1970-м годам Япония снова поднялась до статуса великой державы . Она имела вторую по величине экономику в мире . Однако ее военная мощь была весьма ограничена из-за пацифистской политики и статьи 9 конституции 1947 года . Япония оказывала непропорционально малое политическое и военное влияние в мире. Это сделало Японию ненормальной великой державой. [125]

Эпоха Хэйсэй (1989–2019)

Отход от пацифизма

Во время войны в Персидском заливе (1990–1991) Силы самообороны Японии не могли участвовать из-за ограничений конституции 1947 года . Однако Япония сделала финансовый взнос в размере 10 миллиардов долларов и отправила военную технику. [126] Неспособность Японии отправить войска была расценена как большое унижение. Они узнали, что только финансовые взносы ( дипломатия чековой книжки ) не принесли Японии международного уважения. Кроме того, Япония не могла оказать большую поддержку силам США, что вызвало разочарование. Это унижение стало решающим в том, что политики и военные планировщики решили отойти от пацифистской внешней политики Японии. [127]

С 1991 года JSDF проводил международную деятельность по оказанию поддержки миротворческим миссиям и усилиям по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также по предотвращению конфликтов и терроризма. В частности, гуманитарная помощь, такая как помощь жертвам землетрясения в Кобе в 1995 году и гуманитарная помощь в восстановлении Ирака (с 2003 по 2009 год). [128] В 1992 году был принят закон, разрешающий JSDF участвовать в миротворческих миссиях ООН.

В 1997 году были пересмотрены Руководящие принципы сотрудничества Японии и США в сфере обороны, что расширило возможности JSDF в качестве тыловой поддержки для сил США путем предоставления логистической поддержки вблизи Японии. [129]

28 мая 1999 года был принят Закон о региональных делах. Он позволяет Японии автоматически участвовать в качестве «тыловой поддержки», если США начнут войну по «региональным делам». [129]

21 век

Современные Силы самообороны Японии являются одними из самых технологически продвинутых вооруженных сил в мире. JSDF заняли четвертое место в мире по мощности обычных вооруженных сил в отчете Credit Suisse в 2015 году. [130] Они имеют восьмой по величине военный бюджет в мире, составляющий всего 1% ВВП (2011). [131]

С 1991 года JSDF участвовали в десятках международных миротворческих операций, включая миротворческие операции ООН и операции по ликвидации последствий стихийных бедствий. [132] С 1991 по 2016 год JSDF совершили около 32 зарубежных командировок. В основном это были Юго-Восточная Азия , Южная Азия и Ближний Восток .

Япония является членом Организации Объединенных Наций с 18 декабря 1956 года и была непостоянным членом Совета Безопасности в течение 20 лет . Япония является одной из стран G4 , стремящихся получить постоянное членство в Совете Безопасности. [133] В 2004 году бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан объявил о плане по расширению числа постоянных мест в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций . Несмотря на то, что Япония является третьей по величине национальной экономикой в мире по номинальному ВВП , [134] и имеет мировое политическое влияние, некоторые спорят о том, может ли страна, не имеющая официальных постоянных вооруженных сил, считаться мировой державой, которая должна иметь постоянное место в совете.

Закон о специальных мерах по борьбе с терроризмом был принят 29 октября 2001 года. Он позволяет JSDF вносить свой вклад в международные усилия по предотвращению и искоренению терроризма. При исполнении служебных обязанностей JSDF может использовать оружие для защиты себя и других лиц, находящихся под их контролем. Ранее политика Японии заключалась в невмешательстве. [135]

22 декабря 2001 года битва при Амами-Осима была шестичасовым противостоянием с тайным северокорейским шпионским и инфильтрационным кораблём. Шпионский корабль был хорошо вооружён и находился в 400 км к северо-западу от японского острова Амами-Осима . Шпионский корабль не прислушался к предупреждениям японской береговой охраны и попытался скрыться. 12 патрульных катеров и 13 самолётов JCG и 2 эсминца MSDF преследовали корабль. В конце концов шпионское судно открыло огонь и, получив огонь от катеров JCG, затонуло с самоуничтожающимся взрывом. Все 15 членов экипажа погибли. Это был первый случай со времен Второй мировой войны, когда Япония атаковала и потопила иностранное судно на своей морской территории . [136]

27 марта 2004 года Агентство обороны Японии активировало Группу специальных операций с мандатом в рамках JGSDF в качестве своего контртеррористического подразделения . [137]

8 июня 2006 года Кабинет министров Японии (премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми ) одобрил законопроект, повышающий статус Агентства обороны (防衛庁, Bōeichō ) при Кабинете министров до уровня полноценного Министерства обороны (防衛省, Bōeishō ) на уровне кабинета министров . Это было принято Национальным парламентом в декабре 2006 года и вступило в силу с 9 января 2007 года. [138]

В 2007 году премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что конституция Японии не обязательно запрещает обладание ядерным оружием , при условии, что оно поддерживается на минимальном уровне и является тактическим оружием, а главный секретарь кабинета министров Ясуо Фукуда выразил схожую точку зрения. [119]

9 января 2007 года был пересмотрен раздел 2 статьи 3 Закона о силах самообороны. Деятельность JSDF за рубежом была повышена с «разных положений» до «основных обязанностей». Это в корне изменило характер JSDF, поскольку ее деятельность больше не является исключительно оборонительной. Корабли JMSDF могут быть отправлены по всему миру, например, для действий против пиратов. Первая послевоенная зарубежная база JSDF была создана в Джибути, Сомали (июль 2010 года). [129]

Возрождение

_in_formation_with_USS_George_Washington_in_the_East_China_Sea_after_Keen_Sword_2013,_-16_Nov._2012_a.jpg/440px-JS_Hyūga_(DDH-181)_in_formation_with_USS_George_Washington_in_the_East_China_Sea_after_Keen_Sword_2013,_-16_Nov._2012_a.jpg)

С 2010 года Япония вновь стала крупной военной державой. Различные политические меры увеличили роль японских военных в ее внешней политике. Руководящие принципы национальной оборонной программы Японии 2010 года изменили ее оборонную политику с фокуса на бывший Советский Союз на Китай . [139]

После десятилетия сокращения расходов на оборону Япония увеличила свой оборонный бюджет в 2013 году. Кабинет министров Японии одобрил Стратегию национальной безопасности (СНБ) в декабре 2013 года. [140] Это объясняет, что спровоцировало военное возрождение Японии: Китай использует военную силу в небе и на море, чтобы в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях . Это основано на утверждениях Китая, которые несовместимы с установленным порядком. Китаю также не хватает прозрачности в его военной политике и политике национальной безопасности. [141]

Японцы обеспокоены постепенным снижением обязательств США по поддержке Японии в многополярном мире. Таким образом, с 2010 года Япония перешла к более автономной политике безопасности, сохраняя при этом альянс США и Японии. Япония увеличила свои возможности проецирования силы, например, с разработкой самодельных крылатых ракет большой дальности, десантной бригады быстрого развертывания и модификацией двух эсминцев класса «Идзумо» в фактические авианосцы с F-35B . Происходит постепенная интеграция между тремя подразделениями JSDF, чтобы они могли действовать более автономно от США. [142]

Соединенные Штаты содержат американские военные базы в Японии в рамках американо-японского альянса 1951 года. Большинство американских военных находятся в префектуре Окинава . В 2013 году в Японии находилось около 50 000 американских военнослужащих с 40 000 иждивенцев и 5 500 американских гражданских лиц, работающих в Министерстве обороны США . [143] Седьмой флот Соединенных Штатов базируется в Йокосуке , префектура Канагава . 3-й экспедиционный корпус морской пехоты (III MEF) базируется на Окинаве . 130 истребителей ВВС США размещены на авиабазе Мисава и авиабазе Кадена . [143] Деятельность флота США Йокосука является крупнейшей и стратегически самой важной военно-морской базой США в западной части Тихого океана. [144] Ранее эта база была штаб-квартирой военно-морского округа Йокосука Императорского флота Японии , но теперь лишь небольшая ее часть используется силами самообороны Японии . Авиабаза Кадена является крупнейшей и наиболее активной базой ВВС США на Дальнем Востоке . [145] Япония оплачивает 75% (4,4 млрд долларов) всех расходов США на базирование. [146] Готовность Японии разместить большую часть вооруженных сил США в Азии делает Японию неотъемлемой частью политики безопасности Америки в Индо-Тихоокеанском регионе . Это помогает США проецировать военную силу в Тихоокеанском регионе и Азии. Альянс США и Японии является краеугольным камнем мира, стабильности и экономического процветания в Тихоокеанском регионе. [147] [148]

4 декабря 2013 года был создан Совет национальной безопасности для координации политики национальной безопасности Японии. [149]

В июне 2014 года премьер-министр Синдзо Абэ и его кабинет согласились снять долгосрочный запрет на участие японских войск в боевых действиях за рубежом. Это было сделано в попытке укрепить положение Японии на фоне постоянно растущей китайской военной агрессии и ядерной программы Северной Кореи. [150]

В 2015 году в Закон о силах самообороны Японии были внесены поправки, запрещающие личному составу/сотрудникам сил самообороны участвовать в коллективном неподчинении или командовать войсками без полномочий или с нарушением приказов, что, как утверждается, стало причиной вторжения Японии в Китай во время Второй мировой войны. [151]

Глобальный альянс США и Японии

До 2015 года альянс США и Японии был региональным альянсом с исключительно оборонно-ориентированной политикой по защите Японии. Руководящие принципы сотрудничества Японии и США в области обороны (2015) изменили его на глобальный альянс с глобальным военным сотрудничеством и большей координацией действий США и Японии. Он снял региональные ограничения, согласно которым альянс был только для Японии и прилегающих территорий. Это позволило Японии взять на себя глобальную военную роль, например, в Индо-Тихоокеанском регионе . [152] Это был первый пересмотр руководящих принципов оборонного сотрудничества с 1997 года. Бывший госсекретарь США Джон Керри подтвердил, что у Америки есть непреклонная приверженность безопасности Японии, которая распространяется на все территории, находящиеся под управлением Японии. [153] Конституционные переосмысления статьи 9 и военного законодательства расширили роль JSDF, такую как коллективная самооборона с союзниками.

18 сентября 2015 года Национальный парламент принял японское военное законодательство 2015 года , серию законов, которые впервые в соответствии с конституцией разрешают Силам самообороны Японии коллективно защищать союзников в бою. Силы самообороны могут оказывать материальную поддержку союзникам, участвующим в боевых действиях на международном уровне. Это также позволяет войскам JSDF защищать платформы вооружений иностранных государств, которые вносят вклад в оборону Японии. Оправдание заключается в том, что, не защищая/не поддерживая союзника, они ослабят союзы и поставят под угрозу Японию. Это были самые масштабные изменения в законах Японии об обороне со времен Второй мировой войны. [154]

С марта 2016 года законодательство Японии о мире и безопасности позволяет JSDF бесперебойно реагировать на любую ситуацию для защиты жизни и средств к существованию японцев. Оно также увеличивает проактивный вклад в мир и безопасность в мире и углубляет сотрудничество с партнерами. Это усилило альянс Японии и США как глобальных партнеров для содействия миру и безопасности в регионе и международном сообществе. [4]