Тибето-бирманские языки

| Тибето-бирманский | |

|---|---|

| Географическое распределение | Юго-Восточная Азия , Восточная Азия , Южная Азия |

| Лингвистическая классификация | китайско-тибетский

|

| Протоязык | Прототибето-бирманский |

| Подразделения |

|

| Коды языков | |

| ИСО 639-5 | tbq |

| ИСО 639-3 | – |

| Глоттолог | Никто |

| |

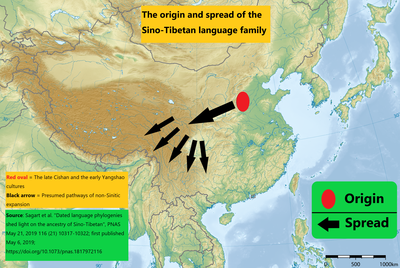

Тибето -бирманские языки являются несинитскими членами сино-тибетской языковой семьи , более 400 из которых распространены по всей Юго-Восточной Азии ( «Зомия»), а также в некоторых частях Восточной Азии и Южной Азии . Около 60 миллионов человек говорят на тибето-бирманских языках. [1] Название происходит от наиболее широко распространенных из этих языков, бирманского и тибетских языков , которые также имеют обширные литературные традиции, датируемые 12-м и 7-м веками соответственно. На большинстве других языков говорят гораздо меньшие общины, и многие из них не были описаны подробно.

Хотя разделение сино-тибетских языков на синитскую и тибето-бирманскую ветви (например, Бенедикт, Матисофф) широко используется, некоторые историки-лингвисты критикуют эту классификацию, поскольку несинитские сино-тибетские языки не имеют общих нововведений в фонологии или морфологии [2], чтобы показать, что они составляют кладу филогенетического древа . [3] [4] [5]

История

В XVIII веке несколько учёных заметили параллели между тибетским и бирманским языками, оба из которых имели обширные литературные традиции. В следующем столетии Брайан Хоутон Ходжсон собрал множество данных о нелитературных языках Гималаев и северо-восточной Индии, отметив, что многие из них были связаны с тибетским и бирманским. [7] Другие определили родственные языки в высокогорьях Юго-Восточной Азии и юго-западного Китая. Название «тибето-бирманские» было впервые применено к этой группе в 1856 году Джеймсом Логаном , который добавил каренский в 1858 году. [8] [9] Чарльз Форбс рассматривал семью как объединяющую гангскую и лохитскую ветви туранских языков Макса Мюллера , огромной семьи, состоящей из всех евразийских языков, за исключением семитских , «арийских» ( индоевропейских ) и китайских языков. [10] Третий том « Лингвистического обзора Индии» был посвящен тибето-бирманским языкам Британской Индии .

Юлиус Клапрот отметил в 1823 году, что бирманский, тибетский и китайский языки имеют общий базовый словарный запас , но тайский , монский и вьетнамский языки существенно различаются. [11] Несколько авторов, включая Эрнста Куна в 1883 году и Августа Конради в 1896 году, описали «индокитайскую» семью, состоящую из двух ветвей, тибето-бирманской и китайско-сиамской. [12] Тайские языки были включены на основе словарного запаса и типологических особенностей, общих с китайским. Жан Пржилуски ввел термин sino-tibétain (китайско-тибетский) в качестве названия своей главы о группе в работе Антуана Мейе и Марселя Коэна Les Langues du Monde в 1924 году. [13]

Тайские языки не были включены в большинство западных отчетов о китайско-тибетских языках со времен Второй мировой войны, хотя многие китайские лингвисты все еще включают их. Связь между тибето-бирманским и китайским языками теперь принимается большинством лингвистов, за несколькими исключениями, такими как Рой Эндрю Миллер и Кристофер Беквит . [14] [15] [16] Более поздние споры были сосредоточены на предложенном первичном разветвлении китайско-тибетского языка на китайскую и тибето-бирманскую подгруппы. Несмотря на популярность этой классификации, впервые предложенной Куном и Конради, а также продвигаемой Полом Бенедиктом (1972) и позднее Джеймсом Матисоффом , тибето-бирманский язык не был продемонстрирован как полноценная подгруппа сама по себе. [3]

Обзор

На большинстве тибето-бирманских языков говорят в отдаленных горных районах, что затрудняет их изучение. У многих отсутствует письменный стандарт. Обычно легче определить язык как тибето-бирманский, чем определить его точную связь с другими языками группы. [17] Подгруппы, которые были установлены с уверенностью, насчитывают несколько десятков, начиная от хорошо изученных групп из десятков языков с миллионами носителей до нескольких изолированных , некоторые из которых были обнаружены только в 21 веке, но находятся под угрозой исчезновения. [18] Эти подгруппы здесь рассматриваются на географической основе.

Юго-Восточная Азия и юго-запад Китая

Самая южная группа — это каренские языки , на которых говорят три миллиона человек по обе стороны границы Бирмы и Таиланда. Они отличаются от всех других тибето-бирманских языков (кроме бай) тем, что имеют порядок слов субъект-глагол-объект , что объясняется контактом с тай-кадайскими и австроазиатскими языками . [19]

Наиболее распространенным тибето-бирманским языком является бирманский , национальный язык Мьянмы, с более чем 32 миллионами носителей и литературной традицией, датируемой началом 12-го века. Это один из лоло-бирманских языков , интенсивно изучаемой и четко определенной группы, включающей около 100 языков, на которых говорят в Мьянме и высокогорьях Таиланда, Лаоса, Вьетнама и юго-западного Китая . Основные языки включают лолоишские языки , с двумя миллионами носителей в западной Сычуани и северной Юньнани , язык акха и языки хани , с двумя миллионами носителей в южной Юньнани, восточной Мьянме, Лаосе и Вьетнаме, а также лису и лаху в Юньнани, северной Мьянме и северном Таиланде. Все языки подгруппы лолоиш демонстрируют значительное австроазиатское влияние. [20] Песни пай-ланг , транскрибированные китайскими иероглифами в 1-м веке, по-видимому, записывают слова из лоло-бирманского языка, но расположены в китайском порядке. [21]

Тибето-бирманские языки юго-западного Китая в течение длительного периода находились под сильным влиянием китайского языка, из-за чего их принадлежность трудно определить. Группировка языка бай , на котором говорит миллион человек в Юньнани, особенно спорна, и некоторые исследователи предполагают, что это родственный язык китайскому. Язык наси северной части Юньнани обычно включается в лоло-бирманский, хотя другие ученые предпочитают оставлять его неклассифицированным. [22] Холмы северо-западной части Сычуани являются домом для небольших групп языков цянгик и ргьялронгик , которые сохраняют много архаичных черт. Самый восточный тибето-бирманский язык — туцзя , на котором говорят в горах Улин на границе Хунани, Хубэя, Гуйчжоу и Чунцина.

Два исторических языка считаются тибето-бирманскими, но их точная принадлежность не определена. Язык пью центральной Мьянмы в первые века известен по надписям, использующим вариант письма Гупта . Тангутский язык XII века Западного Ся северного Китая сохранился в многочисленных текстах, написанных вдохновленным китайцами письмом тангутов . [23]

Тибет и Южная Азия

Более восьми миллионов человек на Тибетском нагорье и в соседних районах Балтистана , Ладакха , Непала , Сиккима и Бутана говорят на одном из нескольких родственных тибетских языков . Существует обширная литература на классическом тибетском языке, датируемая 8-м веком. Тибетские языки обычно объединяются с меньшими восточно-бодийскими языками Бутана и Аруначал-Прадеша как группа бодий .

На южных склонах Гималаев говорят на многих разнообразных тибето-бирманских языках. Значительными группами, которые были идентифицированы, являются западно-гималайские языки Химачал -Прадеша и западного Непала, тамангические языки западного Непала, включая таманг с одним миллионом носителей, и языки киранти восточного Непала. Остальные группы небольшие, с несколькими изолятами. Неварский язык (непал бхаса) центрального Непала имеет миллион носителей и литературу, датируемую 12-м веком, и около миллиона человек говорят на магарских языках , но остальные имеют небольшие речевые сообщества. Другие изоляты и небольшие группы в Непале - это дура , раджи-рауте , чепангик и дхималиш . Лепча говорят в районе от восточного Непала до западного Бутана. [24] Большинство языков Бутана — бодишские, но также есть три небольших изолированных языка: оле («монпа черной горы»), лхокпу и гонгдук , а также большая община носителей языка тшангла . [18]

Языки Тани включают в себя большинство тибето-бирманских языков Аруначал-Прадеша и прилегающих районов Тибета. [25] Остальные языки Аруначал-Прадеша гораздо более разнообразны и относятся к небольшим группам языков сиангик , кхо-бва (или каменгик), хрусо , миджу и дигаро (или мишмик). [26] Эти группы имеют относительно небольшой тибето-бирманский словарный запас, и Бенч и Пост оспаривают их включение в сино-тибетский. [27]

Наибольшее разнообразие языков и подгрупп встречается в горной местности, простирающейся от северной Мьянмы до северо-восточной Индии.

Северная Мьянма является домом для небольшой группы нунгиш , а также языков джингпхо–луиш , включая джингпхо с почти миллионом носителей. Брахмапутранские или салские языки включают по крайней мере языки боро–гаро и коньяк , на которых говорят в районе, простирающемся от северной Мьянмы через индийские штаты Нагаленд , Мегхалая и Трипура , и часто считаются включающими группу джингпхо–луиш. [28] [29]

Пограничные высокогорья Нагаленда , Манипура и западной Мьянмы являются домом для небольших групп языков Ао , Ангами-Почури , Тангхулик и Земе , а также языка Карби . Мейтей , основной язык Манипура с 1,4 миллионами носителей, иногда связывают с примерно 50 языками куки-чин, на которых говорят в Мизораме и штате Чин в Мьянме.

На языке мру говорит небольшая группа людей в горном районе Читтагонг между Бангладеш и Мьянмой. [30] [31]

Классификация

В классификации сино-тибетских и тибето-бирманских языков было два важных события: Шафер (1955) и Бенедикт (1972), которые были фактически осуществлены в 1930-х и 1940-х годах соответственно.

Шафер (1955)

Предварительная классификация Шафера заняла агностическую позицию и не признавала тибето-бирманскую, но поместила китайскую (синитскую) на тот же уровень, что и другие ветви китайско-тибетской семьи. [32] Он сохранил тай-кадайскую (дайскую) в пределах семьи, предположительно по настоянию коллег, несмотря на его личное убеждение, что они не были связаны.

Бенедикт (1972)

Очень влиятельная, хотя и предварительная, классификация — это классификация Бенедикта (1972), которая была фактически написана около 1941 года. Как и работа Шафера, она опиралась на данные, собранные Проектом китайско-тибетской филологии, который поочередно возглавляли Шафер и Бенедикт. Бенедикт рассматривал китайскую как первую ответвляющуюся семью, за которой последовала каренская.

- китайско-тибетский

- китайский

- Тибето-Каренский

- Карен

- Тибето-бирманский

Тибето-бирманская семья делится на семь основных ветвей:

- Тибето-бирманский

- Тибетско-Канаури (он же Бодиш-Гималайский)

- Бодиш

- ( Тибетский , Гьярунг , Такпа , Цангла , Мурми и Гурунг )

- гималайский

- "крупный" гималайский

- "малый" гималайский

- (Рангкас, Дармия, Чаудангси, Бьянси)

- (возможно также Дзоргай , Лепча , Магари )

- Бодиш

- Бахинг–Вайю

- Абор–Мири–Дафла

- Качин

- (возможно включая Луиша )

- Бирманский–Лоло

- Бирманский–мару

- Южный Лоло

- Северный Лоло

- Канбури Лава

- Мосо

- Си-фань ( языки цянгской и цзярунской групп , за исключением самих цянгской и гярунской групп)

- тангутский

- (возможно также Нунг )

- Боро-Гаро

- Боро

- Гаро (А·чик)

- Трипури (Кокборок)

- Димаса

- Мех

- Рава ( Кох )

- Тива (Лалунг)

- Сутия

- Сарания

- Моран

- Соновал

- Тэнгал

- (Возможно также « Голые Наги », они же Коньяк)

- Куки–Нага (он же Кукиш)

- Тибетско-Канаури (он же Бодиш-Гималайский)

Матисофф (1978)

Джеймс Матисофф предлагает модификацию Бенедикта, которая понижает каренский язык, но сохраняет дивергентное положение синитского. [33] Из 7 ветвей в пределах тибето-бирманской семьи, 2 ветви (баикская и каренская) имеют языки порядка SVO , тогда как все остальные 5 ветвей имеют языки порядка SOV .

- китайско-тибетский

- китайский

- Тибето-бирманский

Тибето-бирманский язык затем делится на несколько ветвей, некоторые из которых обусловлены скорее географическими соображениями, чем языковыми предложениями:

- Тибето-бирманский

- Камарупан (географический)

- Куки-Чин–Нага (географический)

- Абор–Мири–Дафла

- Боро–Гаро

- Гималайский (географический)

- Махакиранти (включает Невар , Магар , Киранти )

- Тибето-Канаури (включает Лепчу )

- Цянгик

- Джингпхо–Нунгиш–Луиш

- Лоло–бирманский – Накси

- Кареник

- Баик

- Туцзя (несекретно)

- Камарупан (географический)

Матисофф не утверждает, что семьи в ветвях Камарупа или Гималайш имеют особые отношения друг с другом, кроме географических. Они скорее предназначены как категории удобства в ожидании более детальной сравнительной работы.

Матисофф также отмечает, что Цзинпхо-Нунгиш-Луиш занимает центральное место в семье, поскольку содержит черты многих других ветвей, а также расположена в центре тибето-бирманоязычного региона.

Брэдли (2002)

Начиная с Бенедикта (1972), многие языки, ранее недостаточно документированные, получили больше внимания с публикацией новых грамматик, словарей и списков слов. Это новое исследование принесло большую пользу сравнительной работе, и Брэдли (2002) включает большую часть новых данных. [34]

- Тибето-бирманский

- Западный (= Бодик )

- Сал

- Центральная (возможно, остаточная группа, фактически не связанная друг с другом. Лепча также может сюда относиться.)

- Северо-Восточный

- Юго-Восточный

- Бирманский–Лоло (вкл. Мру )

- Карен

ван Дрием

Джордж ван Дрием отвергает первичное разделение синитского языка, делая тибето-бирманский синонимом китайско-тибетского.

Матисофф (2015)

Внутренняя структура тибето-бирманского языка предварительно классифицирована следующим образом Матисоффом (2015: xxxii, 1123–1127) в окончательном выпуске « Китайско-тибетского этимологического словаря и тезауруса» (STEDT). [35] [36]

Другие языки

Классификация туцзя затруднена из-за обширных заимствований. Другие неклассифицированные тибето-бирманские языки включают басум и языки сонглин и чамдо , оба из которых были описаны только в 2010-х годах. Новые тибето-бирманские языки продолжают распознаваться, некоторые из них не тесно связаны с другими языками. Отдельные языки, распознанные только в 2010-х годах, включают коки нага .

Рэнди ЛаПолла (2003) на основании морфологических данных предположил , что тибето-бирманская группа относится к ветви рангов , однако эта идея не получила широкого признания.

Скотт ДеЛанси (2015) [37] на основании морфологических данных предположил существование центральной ветви тибето-бирманской группы.

Роджер Бленч и Марк Пост (2011) перечисляют ряд расходящихся языков Аруначал-Прадеша , на северо-востоке Индии, которые могут иметь нетибето-бирманские субстраты или даже могут быть нетибето-бирманскими языковыми изолятами : [27]

Бленч и Пост полагают, что оставшиеся языки с этими субстратными характеристиками являются более отчетливо сино-тибетскими:

- Восточный Бодиш

- Мейор (Захринг)

- Монпа Таванга - район Таванг

- Монпа из Калактанга (Тшанглы)

- Монпа из Земитанга

- Монпа Маго-Тингбу

- Тани: Нет.

- Восточный Бодиш

Примечания

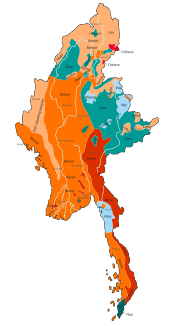

- ^ Источник: Центральное разведывательное управление США, 1983. Карта показывает распределение этнолингвистических групп в соответствии с историческими этническими группами большинства по регионам. Обратите внимание, что это отличается от текущего распределения из-за продолжающейся внутренней миграции и ассимиляции.

Ссылки

Примечания

- ^ Эберхард, Дэвид М.; Саймонс, Гэри Ф.; Фенниг, Чарльз Д., ред. (2019). Ethnologue: Languages of the World (22-е изд.). Даллас, Техас: SIL International.

- ^ Гийом, Жак (2012). «Система родства тангутов в перспективе цянгиков». В Хилл, Натан (ред.). Средневековые тибето-бирманские языки IV . стр. 215.

- ^ ab Handel (2008), стр. 431.

- ^ Гийом, Жак (2007). «Общая супплетивная модель в местоименных системах Чанг Нага и Южного Цяна». Cahiers de Linguistique Asie Orientale . 36 (1): 2.

- ^ ДеЛанси, Скотт (2013). «Истоки синитского». В Чжо, Цзин-Шмидт (ред.). Возросший эмпиризм: последние достижения в китайской лингвистике . Джон Бенджаминс. стр. 74.

- ^ Сагарт и др. (2019), с. 10319–10320.

- ↑ Ходжсон (1853).

- ↑ Логан (1856).

- ↑ Логан (1858).

- ↑ Форбс (1878).

- ^ Ван Дрим (2001), стр. 334.

- ^ ван Дрим (2001), стр. 341–342.

- ^ Сапир (1925).

- ^ Миллер (1974).

- ^ Беквит (1996).

- ^ Беквит (2002).

- ^ Гендель (2008), стр. 424–432.

- ^ Аб ван Дрим (2011a).

- ^ Тергуд (2003), стр. 18.

- ^ Тергуд (2003), стр. 8–9.

- ^ Коблин (1979).

- ^ Тергуд (2003), стр. 20.

- ^ Тергуд (2003), стр. 17, 19–20.

- ^ ван Дрим (2007), стр. 296.

- ↑ Берлинг (2003), стр. 178, 180–181.

- ↑ Берлинг (2003), стр. 178–182.

- ^ ab Blench & Post (2011).

- ^ Тергуд (2003), стр. 11–12.

- ↑ Берлинг (2003), стр. 174–178.

- ^ Тергуд (2003), стр. 12–14.

- ↑ Берлинг (2003), стр. 182–189.

- ^ Шафер (1955).

- ^ Намкунг (1996), стр. 455.

- ^ Брэдли (2002).

- ^ Матисофф, Джеймс А. 2015. Сино-тибетский этимологический словарь и тезаурус. Беркли: Калифорнийский университет. (PDF)

- ^ Брун, Дэниел; Лоу, Джон; Мортенсен, Дэвид; Ю, Доминик (2015). Программное обеспечение для базы данных китайско-тибетского этимологического словаря и тезауруса . Программное обеспечение, UC Berkeley Dash. doi :10.6078/D1159Q

- ^ ДеЛанси, Скотт. 2015. «Морфологические доказательства центральной ветви трансгималайского (синотибетского)». Cahiers de linguistique – Восточная Азия 44(2):122–149. Декабрь 2015. doi :10.1163/19606028-00442p02

Библиография

- Беквит, Кристофер И. (1996), «Морфологический аргумент в пользу существования сино-тибетского», Паназиатская лингвистика: Труды Четвертого международного симпозиума по языкам и лингвистике, 8–10 января 1996 г. , Бангкок: Университет Махидол в Салая, стр. 812–826 .

- ——— (2002), «Китайско-тибетская проблема», в Беквит, Крис; Блезер, Хенк (ред.), Средневековые тибето-бирманские языки , BRILL, стр. 113–158 , ISBN 978-90-04-12424-0.

- Бенедикт, Пол К. (1972), Матисофф, Дж. А. (редактор), Китайско-тибетский язык: конспект , Кембридж: Издательство Кембриджского университета, ISBN 978-0-521-08175-7.

- Бильмейер, Роланд; Халлер, Феликс, ред. (2007), Лингвистика Гималаев и за их пределами , Берлин и Нью-Йорк: Mouton de Gruyter, ISBN 978-3-11-019828-7.

- Бленч, Роджер ; Пост, Марк (2011), (Де)классификация языков Аруначала: Пересмотр доказательств (PDF) , заархивировано из оригинала (PDF) 26.05.2013.

- ———; ——— (2013), «Переосмысление китайско-тибетской филогении с точки зрения северо-восточно-индийских языков», в Хилл, Натан В.; Оуэн-Смит, Томас (ред.), Трансгималайская лингвистика , Берлин: Mouton de Gruyter, стр. 71–104 , ISBN 978-3-11-031083-2.

- Брэдли, Дэвид (1997), «Тибето-бирманские языки и классификация», в Брэдли, Дэвид (ред.), Тибето-бирманские языки Гималаев , Статьи по лингвистике Юго-Восточной Азии, т. 14, Канберра: Pacific Linguistics, стр. 1–71 , ISBN 978-0-85883-456-9.

- ——— (2002), «Подгруппа тибето-бирманских языков», в Беквит, Крис; Блезер, Хенк (ред.), Средневековые тибето-бирманские языки , BRILL, стр. 73–112 , ISBN 978-90-04-12424-0.

- Берлинг, Роббинс (2003), «Тибето-бирманские языки северо-восточной Индии», Тергуд, Грэм; ЛаПолла, Рэнди Дж. (ред.), Китайско-тибетские языки , Лондон: Routledge, стр. 169–191 , ISBN. 978-0-7007-1129-1.

- Коблин, В. Саут (1979), «Новое исследование песен пай-ланг» (PDF) , Журнал китайских исследований Цин Хуа , 12 : 179–216 .

- ван Дрим, Джордж (2001), Языки Гималаев: Этнолингвистический справочник Большого Гималайского региона , BRILL, ISBN 978-90-04-12062-4.

- ——— (2003), «Тибето-бирманская филогения и предыстория: языки, материальная культура и гены», в Беллвуд, Питер; Ренфрю, Колин (ред.), Исследование гипотезы распространения земледелия/языка , Институт археологических исследований Макдональда, Кембриджский университет, стр. 233–249 , ISBN 978-1-902937-20-5.

- ——— (2007), «Южная Азия и Ближний Восток», в книге Мосли, Кристофер (ред.), Энциклопедия исчезающих языков мира , Routledge, стр. 283–347 , ISBN 978-0-7007-1197-0.

- ——— (2011a), «Тибето-бирманские подгруппы и историческая грамматика», Himalayan Linguistics Journal , 10 (1): 31–39 , архивировано из оригинала 12.01.2012.

- Форбс, Чарльз Джеймс (1878), «О тибето-бирманских языках», Журнал Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии , Новая серия, X (2): 210–227 , doi :10.1017/s0035869x00016956, JSTOR 25196796, S2CID 163329316.

- Гендель, Зев (2008), «Что такое сино-тибетский язык? Краткий обзор области и языковой семьи в движении», Language and Linguistics Compass , 2 (3): 422– 441, doi :10.1111/j.1749-818X.2008.00061.x.

- Ходжсон, Брайан Хоутон (1853), «О пограничниках Индокитая и их связи с гималайцами и тибетцами», Журнал Азиатского общества Бенгалии , 22 (1): 1–25 .

- Логан, Джеймс Р. (1856), «Маруви островов Баниак», Журнал Индийского архипелага и Восточной Азии , 1 (1): 1–42 .

- ——— (1858), «Западно-гималайские или тибетские племена Асам, Бирмы и Пегу», Журнал Индийского архипелага и Восточной Азии , 2 (1): 68–114 .

- Миллер, Рой Эндрю (1974), «Сино-тибетский: обзор конспекта», Журнал Американского восточного общества , 94 (2): 195–209 , doi :10.2307/600891, JSTOR 600891.

- Намкунг, Джу, ред. (1996), Фонетические инвентари тибето-бирманских языков (PDF) , Монография STEDT, т. 3, Калифорнийский университет, Беркли, ISBN 0-944613-28-4.

- Сапир, Эдвард (1925), «Обзор: Les Langues du Monde », «Заметки о современном языке » , 40 (6): 373–375 , doi : 10.2307/2914102, JSTOR 2914102.

- Шафер, Роберт (1955), «Классификация сино-тибетских языков», Word (Журнал лингвистического круга Нью-Йорка) , 11 (1): 94–111 , doi : 10.1080/00437956.1955.11659552 .

- ——— (1966), Введение в китайско-тибетский язык (Часть 1) , Висбаден: Отто Харрассовиц.

- ——— (1967), Введение в китайско-тибетский язык (Часть 2) , Висбаден: Отто Харрассовиц.

- ——— (1968), Введение в китайско-тибетский язык (Часть 3) , Висбаден: Отто Харрассовиц.

- ——— (1970), Введение в китайско-тибетский язык (Часть 4) , Висбаден: Отто Харрасовиц, ISBN 978-3-447-01286-7.

- ——— (1974), Введение в китайско-тибетский язык (Часть 5) , Висбаден: Отто Харрассовиц, ISBN 978-3-447-01559-2.

- Тергуд, Грэм (2003), «Подгруппа сино-тибетских языков», в Тергуд, Грэм; ЛаПолла, Рэнди Дж. (ред.), Сино-тибетские языки , Лондон: Routledge, стр. 3–21 , ISBN 978-0-7007-1129-1.

- Сагарт, Лоран ; Жак, Гийом ; Лай, Юньфан; Райдер, Робин; Тузо, Валентин; Гринхилл, Саймон Дж.; Лист, Иоганн-Маттис (2019), «Датированные языковые филогении проливают свет на историю сино-тибетского», Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки , 116 (21): 10317– 10322, doi : 10.1073/pnas.1817972116 , PMC 6534992 , PMID 31061123.

- «Происхождение сино-тибетской языковой семьи раскрыто новыми исследованиями». ScienceDaily (пресс-релиз). 6 мая 2019 г.

Дальнейшее чтение

- Манн, Ноэль Уолтер (1998). Фонологическая реконструкция протосеверобирмского языка . Неопубликованная диссертация. Арлингтон: Техасский университет.

- Конов, Стен (1911). . В Чисхолме, Хью (ред.). Британская энциклопедия . Том. 26 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. С. 928–929 .

Внешние ссылки

- Китайско-тибетский этимологический словарь и тезаурус (STEDT)

- Лингвистика тибето-бирманского региона (журнал)

- Сайт гималайских языков [узурпирован] ( Джордж ван Дрим )

- Проект китайско-тибетских филиалов (STBP)

- Сайт тибето-бирманской библиографии