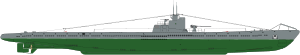

Советская подводная лодка класса «С»

Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют соответствующие встроенные цитаты . ( Декабрь 2014 ) |

| |

| Обзор класса | |

|---|---|

| Имя | S-класс |

| Операторы | |

| Предшествовал | класс Щука |

| Преемник | |

| Завершенный | 56 |

| Общая характеристика | |

| Тип | Ударная подводная лодка |

| Смещение |

|

| Длина | 77,8 м (255 футов 3 дюйма) |

| Луч | 6,4 м (21 фут 0 дюймов) |

| Черновик | 4,4 м (14 футов 5 дюймов) |

| Движение |

|

| Скорость |

|

| Диапазон |

|

| Глубина теста | 100 м (330 футов) |

| Дополнение |

|

| Датчики и системы обработки |

|

| Вооружение |

|

Подводные лодки класса «С» или « Средняя » ( рус . «Средняя») входили в состав подводного флота ВМФ СССР во время Второй мировой войны . Неофициально получившие прозвище «Сталинец» ( рус . «Сталинец » ; не путать с подводной лодкой класса «Л -2 » 1931 года), лодки этого класса были самыми успешными и одержали самые значительные победы среди всех советских подводных лодок. Они потопили 82 770 брт-регистровых тонн (БРТ) торговых судов и семь военных кораблей , что составляет около трети всего тоннажа, потопленного советскими подводными лодками во время войны.

История проекта

История класса S представляет собой поворот в развитии военных кораблей. Это был результат международного сотрудничества советских и немецких инженеров, результатом которого стали два разных (но тем не менее связанных) класса подводных лодок, часто противостоявших друг другу в войне.

В начале 1930-х годов советское правительство начало масштабную программу всеобщего перевооружения, включая расширение военно-морского флота. Подводные лодки были одним из ключевых пунктов этой программы, но существующие типы были неудовлетворительны. Новая подводная лодка класса «Щука» была удовлетворительной, но она была разработана для мелководной службы в Балтийском море и не имела настоящих океанских возможностей. Более крупные лодки советского флота быстро устаревали.

Правительство поручило нескольким инженерам найти подходящий проект для средней океанской подводной лодки, и этот поиск вскоре увенчался успехом. После поражения в Первой мировой войне Германской Веймарской республике по условиям Версальского договора было запрещено иметь подводные лодки или строить их на собственных верфях. Германия обошла это ограничение, создав различные дочерние компании своих судостроительных и проектных компаний в третьих странах. Один из таких доверенных лиц, базирующийся в Нидерландах NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (IvS), дочерняя компания Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG - AG Weser , разрабатывал подводную лодку, которая соответствовала бы советским требованиям. Испанское правительство во время диктатуры генерала Примо де Риверы проявило интерес к получению такой подводной лодки для испанского флота . Несколько немецких морских офицеров (включая Вильгельма Канариса ) посетили Испанию и заключили сделку с испанским бизнесменом Орасио Эчеварриета . Подводная лодка была построена в 1929–1930 годах и прошла испытания в море в начале 1931 года под заводским обозначением « Submarino E-1» , поскольку ни один флот еще не принял корабль на вооружение.

Правительство Второй Испанской Республики отдало явное предпочтение британским проектам подводных лодок. Затем проектировщики и строители отправились предлагать проект и лодку на продажу, чтобы вернуть их стоимость. Советские инженеры, среди прочих, посетили верфь в 1932 году и были в целом удовлетворены проектом, но предложили несколько модификаций и улучшений, ожидая будущего местного производства. Другая группа инженеров отправилась в следующем году в офис IvS в Гааге , а также в бременский офис Deschimag , а затем присутствовала на испытаниях готовой лодки в Картахене . Тюремное заключение Эчеварриеты за его связь с Октябрьской революцией 1934 года заставило испанский флот потерять всякий интерес к подводной лодке, которая в конечном итоге была продана турецкому флоту в 1935 году, где она служила до 1947 года под названием Gür .

Несмотря на ряд проблем, возникших во время испытаний лодки, проект был признан удовлетворительным, и Советское правительство купило его с условием, что Deschimag внесет предложенные улучшения и поможет в строительстве нескольких прототипов, что и было сделано. Изменения привели к значительной переработке проекта, переименованного в E-2. Чертежи были получены из Германии в конце 1933 года, и 14 августа 1934 года проект был одобрен для производства как IX серии. Строительство первых двух прототипов началось в декабре 1934 года на Балтийском заводе в Ленинграде с использованием частично немецкого оборудования. В апреле 1935 года был заложен и третий прототип .

К моменту начала строительства третьего прототипа стало очевидно, что строительство лодок с зарубежным оборудованием будет слишком дорогим, поэтому проект был немного переработан, чтобы использовать только отечественное оборудование. Результатом этой модификации стала серия IX- бис , пошедшая в массовое производство в 1936 году. Первоначально первые прототипы получили названия Н-1, Н-2 и Н-3 ( немецкая ), но в октябре 1937 года их переименовали в Сх ( средняя). На Западе класс был гораздо более широко известен по своему прозвищу « Сталинец » , придуманному в отношении более ранних лодок типа « Ленинец» , но оно никогда не упоминалось ни в каких официальных документах. Лодка Е-1 в конечном итоге была продана Турции в 1935 году и стала прототипом для немецкой лодки Тип I. Позже эта конструкция была улучшена , чтобы стать знаменитыми подводными лодками Тип VII [ нужна цитата ] и Тип IX Кригсмарине [ нужна цитата ] .

Строительство и испытания

В серийном производстве этого класса участвовало пять военно-морских заводов: три в Ленинграде (№№ 189, 194 и 196), один в Николаеве (№ 198) и один в Горьком (№ 112). Лодки для Тихоокеанского флота собирались из готовых секций, доставленных по железной дороге, на заводе № 202 во Владивостоке . Первая лодка была закончена в начале декабря 1935 года и совершила свое первое погружение 15 декабря. В августе следующего года обе первые лодки вышли на официальные испытания, и хотя некоторые требования не были выполнены (например, скорость была на 0,5 узла (0,93 км/ч; 0,58 миль/ч) ниже установленных 20 узлов (37 км/ч; 23 мили/ч)}) и имелись некоторые технические трудности, проект был признан успешным, и лодки были введены в состав ВМФ СССР .

Третья лодка, хотя и использовала другие немецкие машины, была оснащена советскими дизелями из-за задержек с поставкой изначально запланированных. Однако адаптация к существенно отличающимся отечественным двигателям потребовала значительных переделок, что замедлило строительство. Эти модификации позже были включены в официальные чертежи и стали основой для более поздней, полностью отечественной производственной серии. Эти серии производились для всех четырех флотов, причем лодки для Балтийского , Северного и Тихоокеанского флотов строились в Ленинграде , лодки для Черноморского флота — в Николаеве , а некоторые лодки для Балтийского и Северного — в Горьком .

Во время войны бывший судостроительный завод № 638 в Астрахани использовался для достройки нескольких судов, построенных в Ленинграде и Горьком. Несколько судов не были достроены: С-36 , С-37 и С-38 были затоплены на Николаевской верфи до того, как город захватили немцы, а С-27 — С-30 , С-45 и С-47 , замороженные во время войны, не были достроены после нее, так как их конструкция считалась уже устаревшей. Эти суда в основном отправлялись на слом; корпус С-27 в конечном итоге использовался для плавучей мастерской.

Техническое описание

Существовало три серийно выпускаемых варианта, отличающихся в основном своим оборудованием. Первая серия использовала немецкие двигатели и аккумуляторы, а вторая производилась на отечественном оборудовании. Третья серия внесла дальнейшие усовершенствования, направленные в основном на снижение стоимости и времени производства, а четвертая серия, хотя и планировалась, была отменена из-за начала войны.

IX серия

В этой группе было построено всего три корабля, S-1 , S-2 и S-3 , с использованием частично поставленного немцами оборудования. Лодки были полудвойного типа с клепаным прочным корпусом и сварными легкими секциями корпуса в надстройке и оконечностях для улучшения мореходных качеств. Парус был среднего размера и овальным в плане, чтобы уменьшить сопротивление воды. В нем размещались боевая рубка , мостик , обтекатели перископа и 45-мм (1,77 дюйма) зенитное орудие. Сверху на носу был установлен сетерез . Корпус был разделен на семь отсеков, три из которых могли выдерживать давление 10 атм . Девять главных балластных цистерн , разделенных на три группы (4 носовых, 2 кормовых, 3 мидель-шпангоута), вместе с уравнительной цистерной и цистерной быстрого погружения были размещены в легком корпусе. Дифферентные цистерны находились внутри прочного корпуса. Балластные цистерны опорожнялись сжатым воздухом или выхлопными газами двигателей, что устраняло необходимость в балластных насосах.

На лодках устанавливались два четырехтактных атмосферных реверсивных дизеля MAN М6V49/48 (по 2000 л. с. каждый при 465 об./мин), которые приводили в действие два винта фиксированного шага совместно с двумя электродвигателями Electrosila PG-72/35 (550 л. с. при 275 об./мин), соединенными фрикционными муфтами типа BAMAG (Berlin-Anhaltische Maschinenbau AG) . Поставка двигателей для третьей лодки постоянно задерживалась, и в итоге ее оснастили двигателями отечественного производства. Для подводного движения энергия обеспечивалась 124 аккумуляторами APA 38-MAK-760, оснащенными водородными горелками К-5. Аккумуляторные батареи не имели традиционного центрального прохода, вместо этого использовались специальные сервисные тележки, подвешенные к подволоку. Такая конструкция значительно уменьшала высоту аккумуляторного отсека, освобождая место для экипажа. Электрическая система не имела сложной компоновки, характерной для более ранних советских проектов, была простой и надежной. Все соединения были изолированы, а проходные отверстия переборок были спроектированы так, чтобы выдерживать то же давление, что и сами переборки. Она имела лучшую маневренность, чем другие меньшие советские, немецкие, британские и итальянские подводные лодки (например, британские подводные лодки класса U , немецкие подводные лодки типа VII и итальянские подводные лодки класса Acciaio ). [ необходима цитата ]

Суда были оснащены шестью торпедными аппаратами (четыре носовых и два кормовых ) калибра 533 мм (21 дюйм). Шесть запасных торпед могли храниться в стеллажах носового торпедного отсека, таким образом полный боезапас составлял 12 торпед. Обычно использовались торпеды 53-38, так как высокоскоростные торпеды 53-39 были доступны только в ограниченном количестве, а электрические торпеды ЭТ-80 были ненадежны и не нравились экипажам. Также можно было запускать мины через торпедные аппараты. Никакой автоматики для торпед не устанавливалось, и вся стрельба производилась вручную. Кормовые аппараты имели интересную особенность: вместо обычных дверей они закрывались специальным вращающимся цилиндром, который обтекал контур кормы, когда аппараты не использовались. На боевой рубке была установлена 45-мм (1,77 дюйма) полуавтоматическая зенитная пушка, а на палубе — 100-мм (3,9 дюйма) пушка для надводного боя.

Оборудование для наблюдения и связи было несколько ниже высшего уровня, но в целом адекватным. Лодки были оснащены двумя перископами , наблюдательным ПЗ-7.5 и целеуказанием ПА-7.5, установленными очень близко друг к другу, и были сообщения о трудностях их одновременного использования. Было установлено несколько радиостанций. Микрофонная система «Марс-12» была основным подводным датчиком, а также на всех лодках была установлена система подводной связи. Ни на одной серии этого типа не было установлено радаров .

IX-бисряд

Вместо немецких двигателей были установлены отечественные турбодизели 1Д. В отличие от зарубежных аналогов они имели (при той же мощности) несколько более высокие обороты и были нереверсивными. Для размещения турбокомпрессоров и других дополнительных систем были увеличены выпускные коллекторы и полностью переработаны различные подсистемы. Кроме того, использовались отечественные аккумуляторные батареи. Открытый мостик был перепроектирован по просьбам экипажей, вернувшись к традиционному закрытому типу. Позже в ходе войны катера были оснащены радиодиректором «Бурун-М», а радиостанции получили модернизацию. Некоторые катера также были оснащены перископными антеннами, что позволило использовать радио на перископных глубинах, а на большинстве катеров был установлен гидролокатор , что значительно повысило эффективность патрулирования и огня.

С-56 сохранился как корабль-музей и экспонируется во Владивостоке .

IX-бис-2 серия

В этой серии было введено много мелких усовершенствований, в основном для снижения стоимости и времени производства. Сварка также начала применяться при строительстве прочного корпуса.

Проект 97

В начале 1940-х годов началась масштабная переделка серии, включавшая установку новых двигателей, увеличение боезапаса торпед и цельносварной прочный корпус, однако война прервала работы, и все шесть лодок первой серии были затоплены вскоре после закладки.

Послевоенный

Две подводные лодки этого класса, S-52 и S-53 , а также две советские подводные лодки класса М и две подводные лодки класса Щука (по лизингу, S-121 и S-123 ) были переданы ВМС Народно-освободительной армии в июне 1954 года, став, таким образом, основой подводных сил Китайской Народной Республики . Еще две подводные лодки класса S, S-24 и S-25 , были проданы Китаю несколько лет спустя. Те, которые были куплены Китаем, получили новые названия, но две арендованные подводные лодки класса Щука — нет. S-52 , S-53 , S-24 и S-25 были переименованы в Китае. Они соответственно:

- Новый Китай 11 (Номер: 421)

- Новый Китай 12 (Номер: 422)

- Новый Китай 13 (Номер: 423)

- Новый Китай 14 (Номер: 424) [1]

Список

IX серия

| Имя | Заказано | Судьба |

|---|---|---|

| С-1 | 23 сентября 1936 г. | Первоначально обозначен как N-1 , переименован в S-1 в 1937 году; затоплен 23 июня 1941 года в Либаве, чтобы не допустить захвата немцами. Поднят немцами и использовался как экспериментальное судно, пока не затонул 7 августа 1943 года. |

| С-2 | 11 сентября 1936 г. | Первоначально обозначен как N-2 , переименован в S-2 в 1937 году; затонул 3 января 1940 года на финской мине у острова Мяркет в шведских территориальных водах. Обломки найдены 1 июня 2009 года |

| С-3 | 8 июля 1938 г. | Первоначально обозначалась как Н-3 , переименована в С-3 в 1937 году; затоплена 24 июня 1941 года в Либаве в надводном бою с торпедными лодками С-60 и С-35. |

IX-бисряд

| Имя | Заказано | Судьба |

|---|---|---|

| С-4 | 30 октября 1939 г. | Вероятно, протаранен и затоплен 7 января 1945 года в Данцигской бухте немецким торпедным катером T3 ; обломки найдены в 2013 году и идентифицированы в 2014 году. |

| С-5 | 30 октября 1939 г. | Затонул 28 августа 1941 года на мине в Финском заливе ; обломки найдены в 2012 году. |

| С-6 | 30 октября 1939 г. | Пропал без вести после 6 августа 1941 года; затонул на немецкой мине у острова Эланд, Швеция; обломки найдены в 2012 году |

| С-7 | 30 июня 1940 г. | Торпедирован и потоплен 21 октября 1942 года в Аландском море финской подводной лодкой «Весихииси» ; обломки обнаружены в июле 1998 года. |

| С-8 | 30 июня 1940 г. | Пропал без вести после 11 октября 1941 года. Хотя предполагалось, что судно подорвалось на мине у острова Суурсаари, обломки были найдены в 1999 году у берегов острова Эланд , Швеция. |

| С-9 | 31 октября 1940 г. | Пропал без вести после августа 1943 года; предположительно затонул на мине около Лавенсаари или в Нарвском заливе. Тело одного члена экипажа было найдено 4 сентября на острове Сескар |

| С-10 | 25 декабря 1940 г. | Пропал без вести после 25 июня 1941 г.; вероятно, затонул около 28 июня 1941 г. на минах в Ирбенском проливе ; обломки найдены в 2017 г. |

| С-11 | 27 июня 1941 г. | Потоплен миной 2 августа 1941 г. у берегов Хийумаа , Эстония. Обломки найдены в 1949 г., подняты в 1955 г. и разобраны в 1957-1958 гг. |

| С-12 | 24 июля 1941 г. | Пропал без вести после 1 августа 1943 года; предположительно затонул на минах к северу от Найссаара , Эстония; обломки найдены в 2018 году. |

| С-13 | 31 июля 1941 г. | Выведен из эксплуатации 7 сентября 1954 г., демонтирован 17 декабря 1956 г. и отправлен на слом. |

| С-27 | Не введен в эксплуатацию | Отменено в июле 1941 г. |

| С-28 | Не введен в эксплуатацию | Отменено в июле 1941 г. |

| С-29 | Не введен в эксплуатацию | Отменено в июле 1941 г. |

| С-30 | Не введен в эксплуатацию | Отменено в июле 1941 г. |

| С-31 | 19 июня 1940 г. | Выведен из эксплуатации 14 марта 1955 года; до 1975 года служил плавучей зарядной станцией ПЗС-23 , затем снова выведен из эксплуатации и сдан на слом. |

| С-32 | 19 июня 1940 г. | Пропал без вести после 26 июня 1942 г.; вероятно, разбомблен и потоплен немецкой авиацией к югу от Крыма. |

| С-33 | 18 ноября 1940 г. | Выведен из эксплуатации 14 марта 1955 года; служил плавучей зарядной станцией ПЗС-22 (позднее РЗС-22 ) до 1978 года, затем снова выведен из эксплуатации и сдан на слом. |

| С-34 | 29 марта 1941 г. | Пропал без вести после 8 ноября 1941 г.; вероятно, потоплен 12 ноября 1941 г. миной флангового заграждения, установленного румынскими минными заградителями Amiral Murgescu и Dacia или болгарским оборонительным полем S-39 [2] [3] [4] |

| С-35 | 2 июня 1948 г. | Незавершенный корпус эвакуирован из Николаева в середине августа 1941 года, строительство приостановлено. Корпус вернулся в Николаев в 1946 году, строительство возобновилось. Списан 17 февраля 1956 года и выведен из эксплуатации 15 марта 1962 года |

| С-36 | Не введен в эксплуатацию | Не достроен; затоплен в Николаеве 15 августа 1941 года, чтобы не допустить захвата немцами. |

| С-37 | Не введен в эксплуатацию | Не достроен; затоплен в Николаеве 15 августа 1941 года, чтобы не допустить захвата немцами. |

| С-38 | Не введен в эксплуатацию | Не достроен; затоплен в Николаеве 15 августа 1941 года, чтобы не допустить захвата немцами. |

| С-45 | Не введен в эксплуатацию | Отменено 22 июня 1941 г. |

| С-46 | Не введен в эксплуатацию | Отменено 22 июня 1941 г. |

| С-51 | 30 ноября 1941 г. | Выведен из эксплуатации 7 сентября 1954 года, преобразован в мемориальный в 1973 году. |

| С-52 | 9 июня 1943 г. | Разгромлен 24 августа 1954 года и передан Китайской Народной Республике. |

| С-53 | 30 января 1943 г. | Разгромлен 24 августа 1954 года и передан Китайской Народной Республике. |

| С-54 | 31 декабря 1940 г. | Пропал без вести после 5 марта 1944 года; вероятно, затонул на мине около Конгсфьорда, Норвегия. |

| С-55 | 25 июля 1941 г. | Пропал без вести после 4 декабря 1943 года, возможно, в результате атаки немецких подводных лодок около Гамбики или подорвался на мине. |

| С-56 | 20 октября 1941 г. | Выведен из эксплуатации 14 марта 1955 года, превращен в корабль-музей в 1975 году. |

| С-101 | 15 декабря 1940 г. | Потоплен 17 февраля 1956 г., использовался как учебное судно в 1956 г. и сдан на слом в 1957 г. |

| С-102 | 16 декабря 1940 г. | Выведен из эксплуатации 14 марта 1955 г., выведен из эксплуатации 30 ноября 1967 г. |

IX-бис-2 серия

| Имя | Заказано | Судьба |

|---|---|---|

| С-14 | 21 апреля 1942 г. | Исключен из списков ВМФ 9 февраля 1978 г. |

| С-15 | 20 декабря 1942 г. | Исключен из списков ВМФ 20 июня 1956 г. |

| С-16 | 10 февраля 1943 г. | Выведен из эксплуатации 29 декабря 1955 г., выведен из эксплуатации 12 марта 1958 г. |

| С-17 | 20 апреля 1945 г. | Выведен из эксплуатации 29 декабря 1955 г., выведен из эксплуатации 12 марта 1958 г. |

| С-18 | 20 июня 1945 г. | Выведен из эксплуатации 17 февраля 1956 г., выведен из эксплуатации 4 октября 1957 г. |

| С-19 | 21 февраля 1944 г. | Списан 10 декабря 1955 г., потоплен как мишень 10 октября 1957 г. |

| С-20 | 19 февраля 1945 г. | Выведен из эксплуатации 17 февраля 1956 г., потоплен как мишень 10 октября 1957 г. |

| С-21 | 29 марта 1946 г. | Выведен из эксплуатации 14 марта 1959 г., выведен из эксплуатации 27 ноября 1959 г. |

| С-22 | 25 мая 1946 г. | Выведен из эксплуатации 14 марта 1956 г., выведен из эксплуатации 30 января 1966 г. |

| С-23 | 27 июня 1947 г. | Выведен из эксплуатации 18 апреля 1958 г., выведен из эксплуатации 15 сентября 1960 г. |

| С-24 | 18 декабря 1947 г. | Исключен из списков ВМФ 6 июня 1955 года и передан Китайской Народной Республике. |

| С-25 | 29 марта 1948 г. | Исключен из списков ВМФ 6 июня 1955 года и передан Китайской Народной Республике. |

| С-26 | 29 марта 1948 г. | Выведен из эксплуатации 18 апреля 1958 г., выведен из эксплуатации 5 февраля 1973 г. |

| С-39 | Не введен в эксплуатацию | Не достроен; затоплен в Николаеве 15 августа 1941 года, чтобы не допустить захвата немцами. |

| С-103 | 30 июня 1942 г. | Исключен из списков ВМФ 29 декабря 1955 г., сдан на слом в 1957 г. |

| С-104 | 22 сентября 1942 г. | Выведен из эксплуатации 14 марта 1955 г., выведен из эксплуатации 19 января 1959 г. |

Ссылки

- ^ Лай, Бенджамин (2016). Зубы дракона: Народно-освободительная армия Китая — ее история, традиции, воздушные, морские и сухопутные возможности в 21 веке . Издательство Casemate Publishers . ISBN 978-1612003887.

- ↑ Михаил Монаков, Юрген Ровер, Океанский флот Сталина: Советская военно-морская стратегия и программы судостроения 1935–1953 гг ., стр. 265

- ^ "Российский ВМФ России - Советский ВМФ - Советский Союз (1918-1991) S-34 (+1941)". wrecksite.eu . Получено 20 мая 2018 г. .

- ^ "(Русский) С-34". sovboat.ru . Получено 20 мая 2018 .

Внешние ссылки

- Голландские экспортные подводные лодки - Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw