Историография в средние века

Эта статья может быть слишком длинной для удобного чтения и навигации . ( Октябрь 2024 г. ) |

Историография в Средние века ( рус . Средневековая историография , нем . Mittelalterliche Geschichtsschreibung , фр . Historiographie médiévale ) — намеренное сохранение памяти о прошлом в произведениях западноевропейских писателей IV—XV вв., являющееся прямым продолжением античной историографии , но в отличие от неё организующее события по хронологии, а не по причинно-следственным связям, и слабо локализованное в пространстве. [1] Истории как самостоятельной дисциплины в Средние века не существовало , как и профессии историка, тем не менее писатели на исторические темы понимали особенности исторического жанра. Созданием исторических текстов занимались в первую очередь духовенство, затем государственные деятели и даже трубадуры и менестрели — представители простонародья и бюргерства. [2] Значительная часть текстов написана на латыни , ряд текстов на национальных языках эпохи появляется только с Высокого Средневековья .

В то время как унаследованный от античности риторический метод оставался неизменным, средневековая историография была реализацией ряда христианских концепций, [3] прежде всего универсализма и эсхатологии . [4] Почти все средневековые историки развивали универсалистскую точку зрения, поскольку история воспринималась как деяние Бога, что не исключало локального патриотизма и ксенофобии . Р. Коллингвуд подчеркивал, что «история, как воля Бога, предопределяет себя, и ее естественный ход не зависит от желания человека контролировать ее. В ней возникают и реализуются цели, которые не планируются никем из людей. Даже те, кто думает, что они им противостоят, на самом деле способствуют их осуществлению». [5]

Средневековые историки пытались рассказать о прошлом и описать события своего времени в строгом хронологическом порядке. [6] Такой подход привел к осознанию того, что человечество прошло ряд этапов в своем развитии. Одним из первых вариантов периодизации была четырехчастная концепция Ипполита Римского и Юлия Африкана . Она объединила античную концепцию Золотого, Серебряного, Бронзового и Железного веков с христианским провиденциализмом ; каждое столетие было связано с великой империей: Халдейской (Вавилонской), Персидской, Македонской, Римской. Другая традиция была установлена в XII веке Иоахимом Флорским , который разделил историю на три периода: царствование Бога-Отца , или воплощённого Бога, дохристианская эпоха; царствование Бога-Сына , или христианская эпоха; и царствование Святого Духа , которое должно было начаться в будущем. Ключом к истории было Откровение , которое позволило нам понять прошлые деяния Творца и показало нам Его будущие намерения, но дело историка – только прошлое, а будущее – область пророка. [7] [8]

Тема и терминология

Определение «Средних веков» и их границы

Французский исследователь Бернар Жене (1980) писал:

Каждый медиевист сегодня знает, что Средние века никогда не существовали, и, более того, что дух Средних веков никогда не существовал. Кто бы мог подумать о свалке в одну кучу людей и институты седьмого, одиннадцатого и четырнадцатого веков? Когда дело доходит до периодизации, год 1000 или 1300 не имеет большего или меньшего права, чем конец пятого или конец пятнадцатого века. Правда в том, что в сложной ткани, которой является история, изменения, происходящие в каждой области и на разных уровнях каждой области, не совпадают, не совпадают. Чем более общей является периодизация, тем более спорной она становится. [9]

Однако тот же Б. Гене выделил некоторые общие черты, позволяющие выделить тысячелетний период между Античностью и Возрождением: на Западе, в отличие от греческого Востока, то есть в Италии, Испании и странах к северу от Альп и Пиренеев, господствовала Римская церковь , а языком культуры была латынь. [9] Определение Средних веков как периода между падением Римской империи и началом значительных культурных, религиозных и политических изменений в XV-XVI вв. восходит к первым итальянским гуманистам . Исторически эта периодизация и само определение устоялись на протяжении веков, но при всем своем широком употреблении оно имеет ряд неудобств. Это связано, прежде всего, с тем, что гуманистическая концепция medium aevum направлена против античного и уже римского прошлого, и поэтому возникают сомнения в ее применимости к регионам, не находившимся под римским владычеством, таким как Ирландия или Скандинавия. В этом отношении можно сказать, что для Ирландии Средние века начались с англо-нормандского завоевания в 1169 году. Еще более сложной является применимость термина «Средние века» к незападным цивилизациям, включая арабо-мусульманскую, китайскую или японскую. В энциклопедическом руководстве по историографии Routledge (1997) в тематической главе термин «Средние века» применяется только к европейскому прошлому, причем связанному с германскими миграциями на земли Римской империи; иными словами, из сферы рассмотрения исключены балканские регионы и славянские территории Центральной Европы, что является историографической реальностью, сложившейся на протяжении пяти столетий непрерывной исторической традиции. [10] Хронологические границы Средних веков, при всей их крайней условности (примерно от 300 до 1500 лет), восходят к определению Словаря Французской академии 1798 года: «от правления Константина до эпохи Возрождения литературы в XV веке». [11] Аналогичные границы постепенно утверждаются и в современной русской историографии. [12] [13]

Средневековый историзм и риторика

Иудейская и христианская религии, как их определяет Д. Делианнис, были историческими по своей сути, поскольку основывались на текстах исторического и биографического содержания, по крайней мере частично. Средневековые авторы унаследовали древние традиции биографии и историографии, но история не была самостоятельной отраслью науки; чаще всего исторические исследования классифицировались как отрасль грамматики или риторики . Историки принадлежали к разным социальным классам и писали для разной аудитории; часто средневековые авторы подражали библейским или классическим образцам, но в большинстве случаев они переписывали тексты друг у друга, руководствуясь устойчивыми клише. [14] Значительная часть современного понимания Средних веков базируется на определенном наборе базовых текстов, которые определяют интерпретацию того или иного периода. Например, основным источником для описания франкского государства и общества VI века является Григорий Турский , а для англичан и французов XIV века — Фруассар . Такие тексты имеют основополагающее значение для изучения источников, их авторов и применяемых литературных моделей, контекстов написания, предполагаемой цели и предполагаемой аудитории. [15]

В Средние века употребление термина «история» не соответствовало историографии . Латинское слово «historia» буквально означает «сообщение», « повествование » и применялось к любому повествованию, включая повествовательную прозу, литургические тексты и эпическую поэзию. В то же время исторические писатели (или, точнее, создатели текстов, которые современная культура называет историческими) прекрасно осознавали, что история — это особый вид повествования. Первая попытка теоретически объяснить особенности исторического жанра была предпринята в VII веке Исидором Севильским в первой книге его энциклопедии « Etymologiae », и после него почти ни один автор не теоретизировал специально на эту тему, а высказывания более или менее бессистемны. [16] Исидор различал два типа повествования: fabula (басня) и historia. «Басни (fabula) поэты называют так по тому, что должно быть выражено (fandus), так как [их предметом] являются вещи, которые не произошли, а только вымышлены в речи. Они пишутся с целью показать образ жизни некоторых людей посредством разговоров безгласных животных» (Etymologiae. I, 40, 1). [17]

История (historia) — это повествование о событиях (res gestae), посредством которого становится известным то, что произошло в прошлом. Греки называли историю ἁπὸ τοῠ ἱστορεἳν, то есть «из видения» или из знания. Для древних никто не писал историю, если он не присутствовал [при описываемых событиях] и не видел сам того, о чем писал. Для нас лучше видеть происходящее собственными глазами, чем слышать его. Ибо видимое выражается без обмана. Эта наука принадлежит грамматике, ибо все, что стоит помнить, передается посредством букв. [18]

Рассуждая о жанрах истории, Исидор писал не о литературе, а о периодах времени, которые составляют основу повествования: эфемеридах-дневниках, календарях и анналах, то есть описаниях того, что происходило в течение дня, месяца и целого года соответственно. [19] [20]

В предисловии к своей «Церковной истории народа англов » достопочтенный Беда заверил читателя в своем намерении следовать истине и упомянул, что он пытался узнать из народных слухов, что есть «истинный закон истории» (vera lex historiae) для руководства потомков. Эта формула привлекла внимание многих ученых, которые стремились понять собственный историографический принцип и методологию Беды. Слова об истинном законе были заимствованы из предисловия Иеронима к переводу « Хроники» Евсевия : прошлое должно быть рассказано «выражая мнение простого народа, что является истинным законом истории». Р. Рэй в статье 1980 года указал, что Беда следовал наставлению Августина и стремился выделить суть вещей в истории. История — это не буквальное изложение того, что произошло, а лишь представление читателю реальных событий в поучительной форме. Это закон исторического повествования, т. е. учет «слухов» был необходим, ибо если детали повествования отклонялись от общих восприятий, то рассказ становился риторически неэффективным. [21] [20] Понимание границ между правдой и вымыслом было весьма специфическим. Для средневекового историка представление «деяний», т. е. сцен, действий, речей и т. д., было важно с точки зрения не столько преходящих деталей, сколько универсальных, вечных смыслов. («должное»). Это своего рода «истина типичного», поэтому у историка было гораздо больше простора для выдумывания фактов, чем у авторов Нового времени и Нового времени. Это же парадоксальным образом означает, что средневековую «вымышленную историю» было трудно фальсифицировать, поскольку внешними критериями проверки были память, суждение или даже предпочтения отдельного читателя. [22]

Классическая риторика Цицерона различала historia, которая говорит правду; argumentum, который рассказывает что-то правдоподобное; и fabula, которая рассказывает что-то, что не является ни правдой, ни правдоподобным. Исидор и Винсент из Бове знали эту классификацию, но по большей части средневековые авторы отдавали предпочтение двойной оппозиции истории и басни. Риторическая стратегия предполагала, что историю следует воспринимать буквально, на веру. [23] Примечательно, что историк был меньше заинтересован в раскрытии причин того или иного события: все они были необходимой частью божественного плана, который должен был быть понят в свое время. Знание прошлого имело смысл только как часть знания изначального плана, в котором каждое событие имело смысл. Чтение и комментирование Библии — священного писания — которое содержало всю полноту смысла, доступного человеку, требовало глубокого и тщательного изучения еврейской истории, хронологии, топографии и генеалогии. Изучение истории и культуры богоизбранного народа обосновало изучение древней и отечественной истории и установило подходы к ее описанию и интерпретации. Теологическое измерение интересовало христианского историка: определить место своего народа, своего государства и своей церкви в общей картине истории христианского мира, определить цель и конечный смысл происходивших событий. [24]

Предыстория историографии Средневековья (300 - 500 гг.)

Анналы

На формирование западной средневековой историографии оказали влияние две параллельные традиции — хроническая и священная. Большое значение для развития хроникописи имели официальные Fasti consulari или Consularia, которые регулярно составлялись в Риме , Константинополе и Равенне до конца VI века. Считается, что эти официальные списки были составлены последовательно в 445, 456, 493, 526 и 572 годах и содержат краткие ссылки на наиболее важные события определенных лет. В IV-VI веках они составляют основу всех исторических трудов, написанных в то время. По мере распада Западной Римской империи консульские фасции также составлялись в отколовшихся провинциях. Григорий Турский , например, использовал Анналы Арля и Анжера, которые не сохранились до более поздних периодов. Консульские посты легли в основу особого жанра сборников, таких как Хронограф 354 года, который сохранился только в копии XVII века неполной каролингской рукописи, по-видимому, точной копии иллюстрированного оригинала. Реконструкция оригинального текста была предпринята Теодором Моммзеном на основе фрагментов подобных текстов V века. Первоначальный текст Хронографа 354 года состоял из восьми частей:

- Календарь с днями рождения императоров, заседаниями сената и публичными играми;

- Консульские фасты (доведены до 354 г.);

- Пасхальные календари на 312-412 годы;

- Список римских префектов за 254-354 годы;

- Список пап Римских до 352 г.;

- Краткая топография Рима;

- Хронограф, всемирная хроника от сотворения мира до 354 года;

- Римская хроника, доведенная до 354 года. [25]

На латинском Западе после падения Империи жанр летописи возродился в монастырях с VI века в виде кратких заметок в Пасхалии против отдельных лет, причем отмечался не каждый год. По мере увеличения объема летописей они записывались в специальные рукописи, которые в первоначальном виде не сохранились. С конца VII века летописи стали вестись систематически в крупнейших аббатствах; монастыри регулярно обменивались такими документами для проверки и дополнения собственных записей. Иногда такая хроника могла лечь в основу летописи вновь основанного монастыря. [26]

Священная история Евсевия-Иеронима

В IV веке появился принципиально новый тип исторического труда. Он оказал глубокое влияние на всю средневековую историографию. Это была христианская всемирная хроника, которая развивалась в новых условиях. Ядром древнеримской историографии была концепция Вечного города , завоевавшего все Средиземноморье, но к IV веку утратившего свое прежнее значение. После реформ Диоклетиана Рим утратил статус метрополии, а по мере разделения империи на части хронологические и территориальные рамки исторического процесса расширились, и римская история стала лишь звеном в нем. Римскую историографию сменила священная история (Historia sacra), то есть история иудеев и христианской церкви, которая охватывала все Средиземноморье и Ближний Восток. [27] Первым образцом новой историографии стала «Хроника» Юлия Африкана, завершенная около 234 года.

Так, в комментарии к книге Даниила Ипполита Римского была предложена основная хронологическая схема. Юлий Африкан предложил принципиально новый взгляд на хронологию всемирной истории от сотворения мира до Второго пришествия. Общая продолжительность истории была объявлена в 7000 лет, на основании библейских текстов: Псалом 88:4 — «Тысяча лет проходит перед глазами твоими, как день вчерашний» и 2 Петра 3:8 — «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть 1000 лет соответствовали одному дню из шести дней творения и одному дню отдыха Господа от трудов — всего 7000 лет. Смерть Спасителя на кресте произошла в пятницу в шестом часу (Иоанна 19:14), поэтому следует, что Рождество пришлось на 5500 лет от сотворения мира. Но Спаситель есть начало и конец творения (Откр. 21:6). Ипполит, впервые предложивший такую схему (и датировавший годом своей проповеди 5738 год), решал, возможно, неосознанно, задачу отстранения своей паствы от апокалиптических ожиданий и вписывания церкви не только в библейское мировоззрение, но и в историческое время. [28]

Этот метод, как и текст Хроники Юлия Африкана, был полностью использован и развит Евсевием Кесарийским. В более поздней историографии эта схема называется схемой Евсевия-Иеронима, так как Иероним Стридонский перевел Хронику на латынь. Труд Евсевия состоял из двух частей: введение содержало своего рода хрестоматию материала по истории разных народов, а Хронологический канон представлял синхронистические таблицы с важнейшими фактами истории от сотворения мира до 324 года. Иероним перевел на латынь только таблицы, - доведя их до 378 года, тогда как введение («Эпитоме») дошло до нас только в армянском переводе. Евсевий сблизил разные системы летосчисления с библейской и установил синхронистичность. Так, время деятельности Самсона соответствовало Троянской войне, а пророков Исайи и Осии - Первой Олимпиаде. Начало проповеди Христа датируется 15 годом правления Тиберия и 4 годом 201-й Олимпиады и т. д. Дата рождения Христа не использовалась. [29] Другими словами, Евсевий показал возможность использования светских (языческих) источников для священной истории и указал, что мир пригоден и как место жизни, и как место спасения. Христианская всемирная история охватывала эллинскую ойкумену. Евсевий поместил рождение Христа в 5199 год от сотворения мира. [30] В отличие от античной историко-риторической традиции, для которой были характерны вымышленные речи, вкладываемые автором в уста исторических деятелей, метод Евсевия состоял в опоре на документы. Такой подход повышал эффективность борьбы с ересью и действенность апологетики. Благодаря Евсевию основной формой христианской историографии стала хроника, в которой списки епископов сменяют друг друга в цепи апостольского преемства. [31]

Иероним адаптировал схемы Евсевия для своего современного римского читателя, сохранив исторический масштаб и образец откровения о развертывании Божьего творения. Иероним завершил свой перевод вторжением готов и убийством арианского императора Валента в Адрианополе, поскольку вторжение варваров возродило апокалиптические настроения. [32] Завершая свой перевод, Иероним наметил пути развития и дополнения своей работы. Эти дополнения теперь считаются независимыми работами. Сохранилась хроника 452 года, самая ранняя и лучшая из которых датируется десятым веком. Эта хроника продолжила линию Иеронима вплоть до указанной даты. В этой же традиции находятся хроники Руфина, Сульпиция Севера, Кассиодора, Павла Орозия, Проспера Аквитанского и Мария Аваншского, доведенные до 581 года. Каждое из этих дополнений содержит уникальную информацию и является ценным историческим источником, но они имеют разную историографическую значимость и пользовались разной популярностью у современников. Так, полный текст « Хроники от начала мира» Сульпиция Севера сохранился в одной рукописи, а «Семь книг истории против язычников » Орозия — в двухстах. [33] Принципиально важным в этих дополнениях является то, что позднейшие летописцы, сохраняя евсевиевско-иеронимическое понимание Божественного Провидения, стремились восстановить первенство Рима среди народов. [34] В том же русле историографического развития Сульпиций Север, доведший свою Священную Историю до 403 года, стремился показать преемственность откровения, явленного пророками, вплоть до торжества Церкви. Однако он вышел за рамки схематики и попытался проанализировать Книгу Даниила в историографическом контексте, предложив концепцию четырех веков и четырех царств. Халдейское царство — Золотой век — сменился Серебряным веком — Персией, Бронзовым веком — Македонией и, наконец, железным колоссом на глиняных ногах — Римом, который Христос перестроил на камне Церкви (первым римским епископом считался апостол Петр, чье имя означает «камень», Мф 16:18). [35] Сульпиций Север, с другой стороны, вообще не занимался новозаветным материалом и, используя исторические книги Ветхого Завета, не прибегал к аллегорической экзегезе, предпочитая буквальное прочтение; но он был более критичен к хронологии Ветхого Завета, чем Евсевий. По оценке М. Лейстнера, Сульпиций Север представил «лучший исторический отчет пятого века», писавший на правильной латыни, стилистически следуя образцам Саллюстия, Цезаря, Ливия и Тацита. [33]

Павел Орозий и Августин Гиппопотамский

_-_folio_1r_-_Evangelist_symbols.jpg/440px-Tollemache_Orosius_(BL_MS_Add_47967)_-_folio_1r_-_Evangelist_symbols.jpg)

Ученые обычно сопоставляют имена испанского священника Павла Орозия и Августина Аврелия, епископа Гиппонского. Павел бежал из Испании в Римскую Африку и стал учеником Августина; оба были глубоко потрясены захватом Рима готами в 410 году. Когда в Риме распространились слухи о том, что падение Вечного города было результатом того, что боги покинули оскорбленный ими город, Августин поручил Павлу написать апологетическую работу, которую он завершил около 417 года. Однако Теодор Моммзен доказал, что «История против язычников» была основана на концепции Евсевия-Иеронима. Более того, Павел Орозий не был хорошо образован, и результат его трудов не понравился Августину. Его хроника представляла собой компиляцию хроник Иеронима, Сульпиция Севера и некоторых языческих римских авторов, которые он использовал поверхностно, иногда выбирая самые невероятные легенды. Он предполагал, что человечество до Христа заплатило за грехопадение Адама, поэтому он не нашел в истории ничего, кроме бесчисленных бедствий и катастроф; Петрарка называл его «собирателем всех бед мира». На фоне прошлых ужасов варварские вторжения в Испанию и Италию не казались ему неоправданным бедствием. Отчасти это было связано с последовательной антиримской позицией Павла, а отчасти с тем, что он пытался доказать, что только после установления Церкви при Константине современное время стало самой счастливой эпохой для человечества. Например, в древности чума и саранча производили ужасные опустошения, но после Воплощения они больше не наносили серьезного ущерба. Орозий сохранил схему четырех царств Евсевия-Иеронима, но его самым важным нововведением было введение нумерологии, основанной на числе 7. Таким образом, четыре царства (Вавилонское, Мидийско-Персидское, Македонское, Римское) просуществовали по 700 лет каждое, великий пожар Рима, уничтоживший 14 районов (дважды по 7), произошел через 700 лет после основания города и т. д. Августин, который видел в Хронике историческую основу и комментарий к своему трактату «О граде Божьем», даже не упоминал Павла по имени и не ссылался на него, но и современники, и последующие поколения не заметили разделения между учителем и учеником, и Орозий стал одним из важнейших авторитетов вплоть до эпохи Возрождения и Реформации. Его Хроника является важнейшим первоисточником и свидетельством очевидца основания Вестготского королевства . [36] [37] [38]

Покровитель и учитель Орозия, Августин, имел гораздо более сложный взгляд на государство, гражданские институты и светское в целом. Книги XIV–XVIII «De civitate Dei» посвящены этой теме. Град Божий Августина — очень сложная концепция, которая в некоторых контекстах тождественна Церкви, но чаще подразумевает «блуждающее» общество праведников на земле, которое до Воплощения состояло из ангелов, патриархов, пророков и праведников, верных Богу; после смерти Христа на кресте Град включает в себя всех христиан. В конце истории Царство Божие будет установлено на основе Церкви; то есть Августин впервые предложил объяснение истории как целенаправленной реализации божественного плана. [39] Град не существует физически, в отличие от материальных земных градин, особенно Рима. Земной град, т. е. цивилизация, был впервые основан братоубийцей Каином, а ассирийский царь Нин был первым завоевателем, который действовал, чтобы удовлетворить свою гордыню и жадность. Ромул такой же братоубийца, как Каин, а Александр Македонский не лучше презренного пирата. Падение Рима — это расплата за насилие над покоренными народами и отсутствие справедливости. Противоречие возникает, когда Августин выражает надежду, что, возможно, в будущем Рим возродится, если на то будет воля Божья, но никто не может знать его планов. [40] Важно также, что Августин воспринимал мир как царство зла, но, в отличие от манихеев (в секте которых он состоял в юности), он не интерпретировал его по существу , а как отдаление от Бога. Идеал Града Божьего также иногда рассматривается в монашеском измерении, как идеал ухода от мира. [41] XVIII книга «О градах Божиих» рассматривает различные варианты периодизации, но сравнительно кратко. Принимая периодизацию Евсевия-Иеронима по царствам, он упоминает только Ассирию и Рим. Вторая периодизация также была заимствована у Евсевия — разделение истории на эпохи до и после Христа. [42] Августин наиболее подробно изложил собственную концепцию периодизации в своем комментарии к шести дням против манихеев; он почти не цитировал исторические книги Священного Писания, предпочитая аллегорическую экзегезу. [43] Его главной задачей было отказаться от буквального отождествления шести дней с тысячелетиями и тщетным ожиданием Страшного суда. Для этой цели Августин использовал концепцию отождествления сегментов истории с возрастами человека, введенную Цицероном . Августин различал шесть веков в прошлом, основывая свою периодизацию на священной истории:

- Младенчество (infantia) — от Адама до Ноя;

- Детство (pueritia) — от Ноя до Авраама;

- Отрочество (adolescentia) — от Авраама до Давида;

- Юность (iuventus) — от Давида до Вавилонского плена;

- Зрелость (gravitas) — Вавилонское пленение ;

- Старость (senectus) — проповедь Христа.

Будет также седьмой век, будущий век, конец человечества. Августин неоднократно подчеркивал тщетность и греховность желания узнать, что Отец задумал для седьмого века и когда он наступит. Более того, верующие уже живут в Граде Божьем в силу своего духовного воскрешения из греховного мира и своей веры в Спасителя. Эта концепция Августина стала ключевой для средневекового учения о всеобщей истории. [44]

Раннее Средневековье (500—1000)

.jpg/440px-Gesta_Theodorici_-_Flavius_Magnus_Aurelius_Cassiodorus_(c_485_-_c_580).jpg)

Несмотря на то, что концепция Августина о двух городах и двух веках не была строго исторической и не предполагала дальнейшего развития, она оказала существенное влияние на универсальные построения теологов VII и VIII веков, особенно Исидора и Беды , а также на формирование жанра средневековой хроники. Последняя появилась гораздо позже. [45] Главное отличие позиции Исидора и Беды от позиции Августина состояло в том, что им не приходилось защищать доктрины веры, спорить со своими оппонентами или опровергать мнения своих оппонентов. [46] [47] Средневековые истории создавались как тексты всемирного института (Церкви) и лишь во вторую очередь как повествования о местных общинах, королевствах или нациях. Основными источниками для создания исторического повествования были исключительно сочинения других писателей, и авторы сознательно стремились продолжить труды своих предшественников и сделать их современными, поскольку средневековое сознание включало в себя концепцию непрерывной традиции. [48]

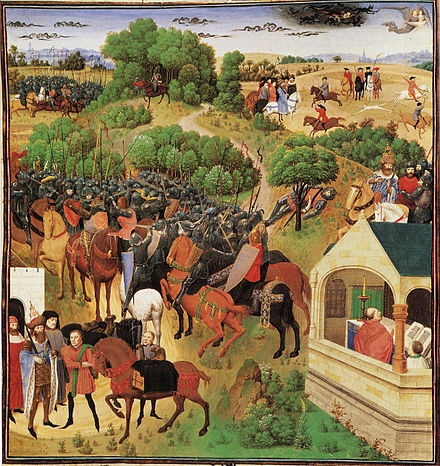

Героями историков раннего средневековья часто были целые народы — готы у Кассиодора , Иордан у Исидора , франки у Григория Турского , лангобарды у Павла Диакона и бритты у Гильдаса . Судьба людей в трудах такого рода строилась по линии истории Павла Орозия: народы древности, включая греков и римлян, жили во грехе, не осознавая этого, и поэтому терпели бедствия и двигались к ложным целям, подвергаясь поражениям и завоеваниям. Бог, хотя и не общался напрямую с историческими героями, как в Ветхом Завете, заботился о жизни своих созданий, давая награды и наказывая. Исторические изменения объяснялись через концепцию «грешного» и «праведного» народа. [49] Например, в интерпретации Гильдаса бритты, погрязшие в грехе, отвернулись от Бога и поэтому были завоеваны англами. Хотя христианские историки признавали существование изначального божественного замысла, они не отвергали выбора, возмездие за который получал не только герой, но и весь народ. Григорий Турский замечал, что у христиан все хорошо, а у еретиков все плохо, приводя в пример Хлодвига и Алариха . Образ нового избранного Богом народа приобрел особое значение для историков германских королевств. Логика была очевидна — для христианской веры не было «ни эллина, ни иудея». Если в Ветхом Завете Бог-Отец руководил избранным народом — иудеями, то в «настоящее время» история должна была повториться с избранным народом Сына — христианами. После падения Римской империи и возникновения варварских королевств образ стал ассоциироваться с государственностью определенных германских народов, к которым принадлежал тот или иной историк. Наиболее ярко эта идея была представлена в «Истории» Беды Достопочтенного. [50]

Восприятие античности в Италии: Кассиодор

Флавий Магнус Аврелий Кассиодор Сенатор происходил из знатной сирийской семьи, служившей Римской империи на протяжении V века и состоявшей в родстве с Боэцием . Будучи совсем молодым человеком, Кассиодор начал свою придворную карьеру при остготском короле Теодорихе . Его карьера развивалась успешно: в 514 году он был назначен консулом, а между 523 и 527 годами, сменив казненного Боэция на посту magister officiorum , он занимался учетом документов и составлением официальных писем. [51] В 519 году он завершил свою «Хронику», приуроченную к кратковременному византийско-готскому союзу. По содержанию работа Кассиодора воспроизводила стандартные консульские анналы в традиционном жанре fastiae, начиная с Луция Юния Брута , но вписанные в концепцию церковной хронографии Евсевия : первым правителем, объединившим светскую и духовную власть, был назван Нин, после которого перечисляются 25 ассирийских царей, правивших 852 года, затем наследование власти переходит к Латину и Энею , которые передают ее римским царям от Ромула к Луцию Тарквинию Гордому . Только тогда началось консульское наследование как таковое. [51]

Пропагандистская направленность « Хроники» очевидна: факт назначения наследника готского престола — Евтариха — римским консулом подается как начало нового этапа в мировой истории, то есть готы были переведены Кассиодором из категории «варваров» в категорию «исторических народов», к которым до него в античной историографии относились только греки и римляне. [52] Пропагандистская направленность «Хроники » привела к различным искажениям: в 402 г. при описании войны готов со Стилихоном победа приписывается готам; когда же речь заходит о разграблении Рима готами в 410 г., то описывается почти исключительно «милость» Алариха . Описывая битву на Каталаунских равнинах , Кассиодор писал, что готы сражались с Аэцием против гуннов, не уточняя, что они были вестготами , и что отец Теодориха Теодемир и все его соплеменники были только на стороне Аттилы . [53]

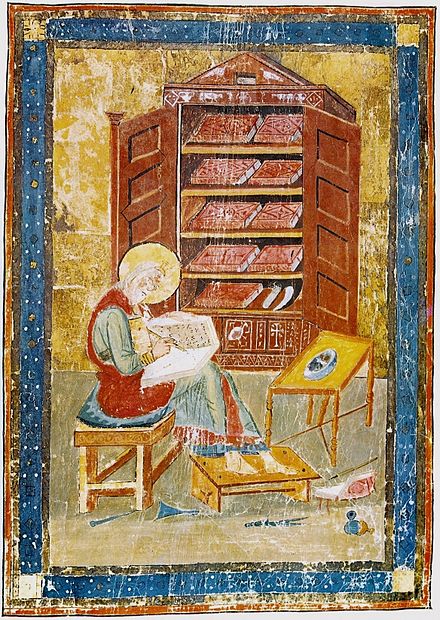

Примерно в то же время Кассиодор взялся за написание «Истории готов» в 12 книгах, которая также была заказана Теодорихом, желавшим «сделать историю готов римской историей». Судя по кругу цитируемых авторов, его материал был использован Иорданом в его небольшом труде «Происхождение и деяния гетов » . « История готов » Кассиодора — первая история варварского народа, написанная римлянином именно с целью включения истории готов в универсальный процесс. Это же означает, что Теодорих, как варварский правитель, усвоивший римские традиции, прекрасно понимал роль истории и книг вообще в политической пропаганде. [54] Позднее Григорий Турский в своей «Истории франков» высказал ту же идею: это описание «нового» исторического народа, который в древности классифицировался как варварский. Труд Кассиодора о готах не сохранился, возможно, он был уничтожен после падения Остготского королевства и переезда сенатора в Константинополь. Позднее, основав один из первых европейских скрипториумов , Виварий , Кассиодор приложил большие усилия для сохранения и распространения древнего книжного наследия, включая исторические труды. [55] В своем трактате «Учреждения» Кассиодор перечислил ряд исторических текстов, которые он считал основополагающими, которые затем считались нормативными и распространялись по библиотекам латинского Запада. [56] К ним относились «Иудейские древности» и «Иудейская война » Иосифа Флавия (его считали церковным историком); «Церковная история» Евсевия Кесарийского , переведенная Руфином; и ее продолжение, собственная «История в трех частях» Кассиодора; «История против язычников» Павла Орозия, сохранившиеся исторические книги Аммиана Марцеллина , «Хроника Проспера Аквитанского » и две работы «О выдающихся мужьях» Иеронима и Геннадия . Эти работы были доступны практически во всех крупных монастырских библиотеках. По словам Б. Джина, «выбор Кассиодора определил западную историческую культуру на тысячу лет вперед»: тот же набор текстов был во владении Уильяма Малмсберийского в двенадцатом веке и Гартмана Шеделя в пятнадцатом. Именно эти работы первые печатники начали публиковать до 1500 года. [57]

Восприятие античности в Испании и Британии

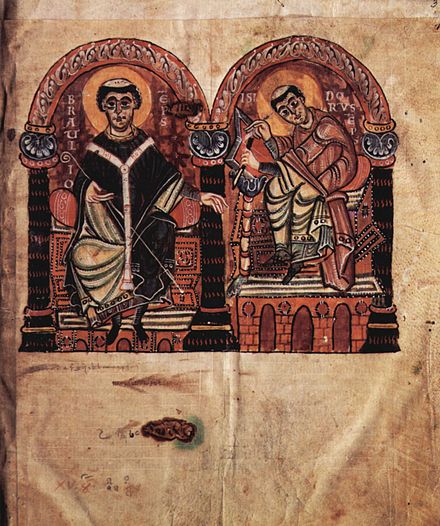

Исидор Севильский

Исидор Севильский , как представитель интеллектуальной и политической элиты Вестготского королевства , разделял общее древнее представление о том, что человек по природе своей предназначен не только для созерцательной, но и для деятельной жизни; его главная миссия — познать себя. Таким образом, история признавалась Исидором методом познания и сферой реализации не только божественного провидения, но и человеческого действия. Это накладывалось на стремление правителей варварских племен, завоевавших Римскую империю, интегрироваться в античный мир, стремясь по-своему — на христианской основе — восстановить единство римского мира. [58] Соответственно, история должна была прояснить происхождение и становление готского народа. [59] Хронология Исидора основывалась на испанской эре , отсчитываемой с 38 г. до н. э . [60]

Философия истории Августина, понимаемая как размышления о смысле и направлении истории, о месте человека в истории, была чужда Исидору. Он безоговорочно принял схему христианской историографии и объяснил ее. По примеру Августина история была разделена на семь разделов, каждому из которых придавалось определенное содержание:

- Младенчество — от Адама до Ноя (10 поколений);

- Детство — от Ноя до Авраама (10 поколений);

- Юность — от Авраама до Давида (40 поколений);

- Юность — от Давида до Вавилонского плена (40 поколений);

- Зрелость — от вавилонского плена до рождения Христа (40 поколений);

- Начало заката и старости — от проповеди Евангелия до конца света (столько же поколений, сколько от Адама до последнего);

- Седьмой день – конец времени и истории, Царство Божие на земле. [61]

Исидор не делал различия между остготами и вестготами , хотя и рассказывает о судьбе двух ветвей готского племени. История готов подчеркивает образование сильного государства с достойным королем во главе, который установил истинную веру. [62] История готов предстает в трактате Исидора как цепь побед, в частности он восхваляет Реккареда и Сисебута , которые установили мир между вестготами и испано-римлянами . Существенной чертой мировоззрения Исидора является утрата опыта противостояния римлян и варваров, который определял идеологию пятого и шестого веков. В «Истории ...» определенно проводится идея о том, что родина готов и испано-римлян едина и что их будущее также общее. Это подчеркивается контрастом между Испанией и остальным миром. Свою неприязнь к франкам он выразил оригинально: Исидор, включавший в свои ряды многих итальянских и испанских авторов и бывший большим ученым, не цитировал ни одного автора, связанного с Римской и Франкской Галлией, даже тех, чей авторитет был высок во всем западном мире. Готы и франки не противопоставлялись в пользу последних; этноним «франк» он возводил к латинскому понятию «дикость» (ferocia). У него наблюдается та же антипатия к византийскому Востоку, связанная как с политическим противостоянием королевства западных готов и Византии, так и с недоверием правоверного Исидора к «восточным еретикам», не признававшим авторитета римского епископа. [63]

Беда Достопочтенный

Беда Достопочтенный получил лучшее образование в англосаксонской Британии, он говорил на латыни и греческом и долгое время преподавал в своем родном монастыре Уэрмут-Ярроу, который он покидал только дважды в своей жизни. Практикуя методы расчета дат Пасхи и гармонизируя системы исчисления лет среди евреев, римлян и англосаксов, Беда разработал метод, настолько успешный, что он использовался католической церковью в течение нескольких столетий. Другой набор проблем включал концептуализацию исторического времени и, как следствие, создание его собственной философии истории. В целом Беда представлял себе созданное Богом время как линейное, от прошлого к будущему, от вечности к вечности и стремящееся к своему собственному завершению. [64] Однако аллегорический метод Беды в толковании Писания привел его к восприятию времени как симметричного, поскольку история имела свой центр и кульминацию в воплощении Бога и жизни Христа среди людей. Поэтому все события интерпретировались как происходящие до, во время и после поворотного момента истории. Времена «до» и «после» в свете Воплощения, казалось, «заглядывали» друг в друга, отражая уже свершившиеся или грядущие события друг друга. Таким образом, например, писания Ветхого и Нового Заветов могли быть зеркально отражены. То же чувство конвергенции и взаимного отражения позволяло судить англосаксов как новых евреев. [65]

Беда заимствовал из «О граде Божьем » Августина и « Хроник» Исидора Севильского периодизацию истории мира и человечества на шесть периодов, соотносимых с возрастом человека и днями творения. Следуя этим авторам, он считал, что мир достиг старости, и что эта старость наступила как раз со времени Рождества. [66] Периодизация была следующей:

- Эра от Адама до Ноя (младенчество человечества) составляет 10 поколений, 1656 лет. Весь этот мир погиб в Потопе ;

- Эра от Ноя до Авраама (детство) — также 10 поколений, 292 года. В это время был изобретен первоначальный язык — иврит;

- Период от Авраама до Давида (юность), 14 поколений, 942 года. Этот период описан в Евангелии от Матфея как начало родословия Христа.

- От Давида до Вавилонского плена (зрелости) 473 года. Это период царского правления.

- Эпоха от плена до Рождества (старость), 589 лет. В это время еврейский народ был поражен пороками, такими как старость.

- Период от рождения Христа до 725 года. Предсмертное состояние человечества, не определяемое чередой поколений или лет, которое должно завершиться Судом. [66]

В хронологии Беды есть определенные несоответствия, поскольку он исчислял время как по Септуагинте, так и по еврейскому тексту Библии. Кроме того, в 67-й и 69-й главах « Об исчислении времен» он выделяет еще две эпохи. Седьмая идет параллельно шестой — это время, когда души всех святых, почивших от века, находятся со Христом, ожидая телесного воскресения и Судного дня ( лат. animarum Sabbatum — суббота душ). После суда и распада мира наступит восьмая эпоха, невечный день воскресения и вечной блаженной жизни. [67] От сотворения мира до рождения Христа прошло 3952 года по собственным расчетам Беды (что на 1259 лет меньше, чем по расчетам Исидора). Это подняло вопрос о том, сколько лет было дано для последнего века. Если шесть столетий соответствовали тому же числу тысячелетий, то можно было бы ответить на этот вопрос косвенно. Согласно Беде, казалось, что между Воплощением и Судом должно было пройти не менее 2000 лет, что было значительно дольше, чем вычисляли его предшественники. В то же время попытка точно вычислить день суда противоречила христианскому учению, и верующий должен быть готов предстать перед Судьей в любой момент. [68]

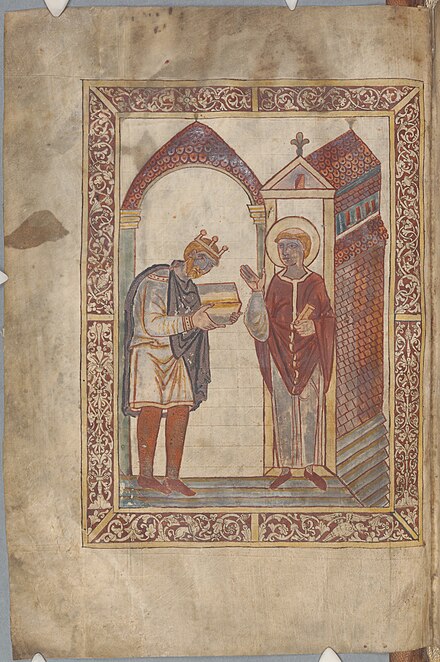

Беда Достопочтенный был одним из первых средневековых писателей, представивших связную концепцию прошлого. Его пятикнижная « Церковная история английских народов» охватывала период от римского завоевания в 55 г. до н. э. до 731 г., и ее внешняя структура носила характерные черты жанра хроники, типичного для этого периода. [24] Беда подчеркивал единство Церкви и ее преемственность со Святым Престолом в Риме. Поэтому начало повествования о римском завоевании Британии напрямую связано с рассуждениями Августина об особой роли Римской империи в истории всего человечества, поскольку, согласно божественному замыслу, универсальное государство, объединившее множество народов, было способно распространять веру Христову. Беда даже утверждал, что англосаксонская церковь, как часть божественного замысла, уже существовала, когда первые миссионеры достигли берегов Альбиона . [69] Трактат Беды дает пример того, как сообщества, созданные в историческом тексте, впоследствии сами трансформировались в реальность в умах тех, для кого этот текст был предназначен. [70]

Каролингский период

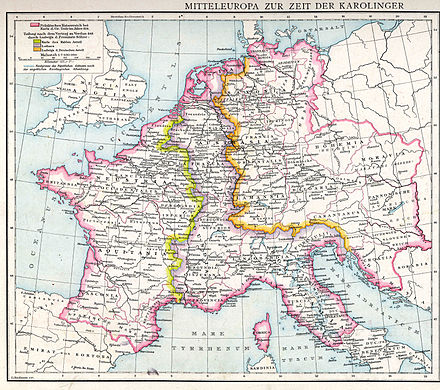

Создание империи Каролингов , воспринимавшееся современниками как ее «реставрация», резко увеличило интерес к античности на латинском Западе. Самые ранние сохранившиеся рукописи авторов учебников, таких как Цезарь, Светоний и Тацит, были созданы в монастырских скрипториях в конце восьмого и девятого веков. [71] Исторические идеи и образы, особенно у Орозия, были настолько популярны, что стены тронного зала императорского дворца в Ингельхайме были расписаны сюжетами, взятыми у Павла Орозия. Эрмольд Нигелл , автор поэтического панегирика Людовику Благочестивому , утверждал, что фрески изображали персидского царя Кира, ассирийского предка Нина , Ромула и Рема , Ганнибала Карфагенского , Александра Великого и римских императоров Августа , Константина и Феодосия . Каждая фигура была изображена на двух событиях, в соответствии с сюжетами Орозия. [72] Алкуин представил Каролингскому двору « Церковную историю народа англов» Беды , рукопись которой была переписана в дворцовом скрипториуме около 800 г.; с тех пор Беда превзошла по популярности все другие «истории народов», даже Исидора. [73] А. И. Сидоров утверждает, что внимание каролингских интеллектуалов было сосредоточено, с одной стороны, на церковной истории, с другой — на судьбах троянцев, евреев и римлян, которые в рамках государственного мифа были связаны с историей франкского народа. [74] Эйнхардт сообщает, что Карл Великий любил «слушать деяния древних» во время еды и на досуге. Пример императора, вероятно, был стимулирующим образцом для социальной элиты. [75] Для своей Vita Karoli Magni Эйнхард тщательно скопировал форму древних агиографий, в основном из Светония, рукопись которого была доступна в монастыре Фульда ; но он сетовал, что не нашел никаких сведений о детстве и юности Карла Великого. В этой связи А. Сидоров заметил, что если бы историк вырос в Лорше или Райхенау , где были представлены другие тексты, созданная им агиография приняла бы совершенно иную форму. [76]

Именно в эпоху Каролингов датировка событий между Первым и Вторым пришествиями ab Incarnatione Domini ( от Воплощения Господа ) получила широкое распространение; по-видимому, « проблема тысячи лет » стала проблемой для некоторых христианских общин примерно за 200 лет до того, как она возобладала в официальной летописи. Ко второй половине девятого века дата Воплощения вытеснила другие древние системы хронологии, в том числе в практике королевских канцелярий. [77] [78]

Всемирная хроника Фрекульф

Фрекульф был одним из придворных энциклопедистов Каролингов , членом академии, основанной при Карле Великом , и умер около 850 года. Его «История» в двенадцати книгах была адресована императрице Юдифи Баварской (первая часть) и Карлу Лысому (вторая часть) [79] и была, по словам Майкла Аллена, завершением традиции, восходящей к Евсевию и Августину. [80] «Хроника» объемна — в крупноформатном издании Миня она занимала 340 страниц. [81]

Создавая в форме универсальной хроники (доведенной до 827 года и иконоборца Клавдия Туринского ), Фрекульф представил первые два века человечества как предпосылку для построения августинской концепции Городов, а дальнейшее повествование было адресовано будущим гражданам Града Божьего. Его трактат построен в двух частях, описывающих состояние человечества до (7 книг) и после Воплощения (5 книг), а важнейшей точкой опоры, объединяющей историю, является храмовое поклонение, как иудейское, так и языческое и христианское. Кроме того, именно Фрекульф создал миф о троянском происхождении франков, хотя в другом месте он упоминает, что они пришли из Скандинавии. [82] Фрекульф также, по-видимому, был первым латинским писателем, который осознал, что его собственная эпоха радикально отличалась от предыдущих. М. Аллен считал, что «храмы были топосом и пунктуацией» работы Фрекульфа. Превращение римского Пантеона в церковь Пресвятой Девы Марии и Всех Мучеников было для него символичным, ознаменовав момент, когда « франки и ломбардцы заменили римлян и готов в качестве хозяев Галлии и Италии». Фрекульф адресовал явное послание конкретно каролингскому придворному, определяя историю как «зеркало», в котором читатель должен оказаться в Граде Божьем, читая о деяниях, святых, учениях и триумфах Империи. [83] Фрекульф радикально переосмыслил концепцию веков Евсевия-Иеронима. После Адама наступил следующий век после Потопа, а от патриархов Авраама следующие века обозначены как Исход, Первый Храм и Второй Храм до Рождества. Для шестого и седьмого веков он цитировал Беду. Хотя Фрекульф широко использовал « Историю против язычников » Орозия для описания событий, при ее переписывании он полностью удалил все ссылки и намеки на четыре царства. Другими словами, для того, чтобы реализовать качественно новую историческую реальность, Фрекульфу также понадобились новые выразительные и риторические средства, не выходя за рамки раз и навсегда установленного божественного плана. [84]

Каролингские анналы

Видные интеллектуалы круга Алкуина (его ученик Рабанус Мавр , его ученик Рабанус Лупус из Ферье и ученик Лупуса Хайрик из Оксера) не писали и не комментировали свои собственные исторические труды. Древние и раннесредневековые рукописи, которые они использовали и копировали, циркулировали между императорским двором и несколькими крупными монастырями. В результате каролингская историография, по-видимому, была чисто самодостаточной, современной и не обязательно основывалась на трудах своих предшественников. Уровень знания предшествующей традиции был крайне неравномерным как количественно, так и территориально, социально и культурно, ее влияние на каролингских историков было крайне незначительным. [85] Наиболее важными результатами самостоятельной работы стали многочисленные монастырские хроники, а также краткие судебные записи официального характера. В некоторых галльских монастырях были предприняты попытки создания составных анналов, но только в конце восьмого века официальная хроника франкской монархии смогла быть создана. [86] Первая его версия, вероятно, была написана в 795 году и дорабатывалась и дополнялась до 829 года. Согласно местоположению, рукопись этого корпуса называлась Annales laureshamenses . С одной стороны, этот корпус демонстрирует знания его составителей, с другой — тенденциозность отбора событий в соответствии с идеологической установкой — apologia правящего дома. После Верденского договора в 843 году официальное значение получили продолжение Annales Bertiniani для Запада и Annales Fuldenses и Annales Xantenses для Востока. Annales Vedastini , которые в основном описывают события в северных и северо-восточных регионах Западно-Франкского королевства, хронологически следуют за Annales Bertiniani . Официальные анналы померкли к концу IX века: в 882 году Хинкмар Реймсский, последний, кто завершил Annales Bertiniani , умер и превратил их последнюю часть в инструмент для прославления себя и очернения политических противников. [87] Ведастические анналы обрывали события 900 года, а Annales Fuldenses — 901 года. Хроника Фрекульфа послужила образцом для аббата Регино Прюмского . Оригинальность выбора материала выразилась в том, что Регинон начал хронику от Рождества Христова и довел ее до 907 года, но события последних десятилетий старался излагать как можно короче и использовал обтекаемые выражения, о которых порой говорил прямо. [82]

Несколько обособленное произведение графа Нитгарда — незаконнорожденного сына Ангильберта и Берты, одной из дочерей Карла Великого — «О раздоре сыновей Людовика Благочестивого» выделяется. Эта книга отмечена глубоким пессимизмом и ярким контрастом между процветанием империи при Карле и упадком, который наступил позже. Это произведение также является важным историческим источником, поскольку оно единственное, содержащее старофранцузский и старонемецкий тексты Страсбургских клятв 842 года, а также описание саксонского восстания Стеллинга . Последнее, как считается, произошло из-за интриг Карла Лысого. [81]

Помимо всеобщих хроник, созданных германскими интеллектуалами по политическому заказу светской власти, в эпоху Каролингов существовало несколько других типов анналов. Первым из них был Liber Pontificalis , написанный в Риме. В Риме в VI веке неизвестный клирик составил каталог римских епископов, начиная со Святого Петра , и, чтобы придать своим анналам авторитетность, приписал их папе Дамасу . Продолжения этого корпуса регулярно составлялись вплоть до понтификата Мартина V и были прерваны в 1431 году. [88] Помимо папских анналов, существовали Gesta Episcoporum и Gesta Abbatum, т. е. хроники местных епископов и аббатов, которые как жанр просуществовали до XII века. [89] Основателем последнего жанра был Григорий Турский, который добавил к 10-й книге «Истории франков» список епископов своего родного Тура, организованный по образцу Liber pontificalis: для каждого епископа есть сведения о его месте рождения, семье, характере, церквях и монастырях, основанных им, список указов и канонических постановлений, продолжительности занятия кафедры, месте погребения и продолжительности вакансии кафедры после смерти примаса. [90] Однако эта традиция не продолжалась до конца восьмого века, и жанр расцвел в своей истинной форме при Каролингах. Он был возрожден епископом Ангильрамном из Меца, который заказал «Деяния епископов Меца» у Павла Диакона . Эта хроника была предварена описанием Вознесения и Пятидесятницы, которые считались основанием вселенской Церкви. Преемственность епископов началась со святого Климента , который, согласно традиции, был поставлен на кафедру Меца апостолом Петром, вплоть до Арнульфа , основателя рода Каролингов. Список епископов прерывается генеалогией Карла Великого. Преемственность заканчивается Хродегангом , который восстановил литургическое общение Франкской и Римской Церквей. [91] Другими словами, даже монастырские хроники (вроде Анналов Фонтенелле ) проводили линию кровной связи с династией Каролингов: основатель монастыря Фонтенелле, святой Вандрегизель , был родственником епископа Арнульфа. Даже Анналы Санкт-Галлена , написанные монахом Рутпертом, были призваны доказать родство аббатства с императорским домом и подтвердить права, нарушенные епископатом Констанца . Епископские хроники Равенны и Неаполя представляют собой традицию, независимую от Каролингов.[92]

Возраст Отто

Историки полагают, что после 840-х годов наступил общий упадок придворной и церковно-феодальной культуры, что отразилось на уровне историографии. Число ученых писцов резко сократилось, качество латинского стиля и языка ухудшилось, знакомство с наследием античной культуры стало редким явлением. О. Л. Вайнштейн выделял всего четыре имени выдающихся историков за весь X век: Флодоард и Рише во Франции, Видукинд — в Саксонии и Лиутпранд в Италии. [81] Епископская кафедра Реймса была главным интеллектуальным центром Франции того времени; в Италии и Германии эту функцию сохранял королевский двор. Рише был учеником Герберта , настоятелем монастыря Св. Ремигия в Реймсе. Он прославился своими четырьмя книгами истории и анналами, освещающими события 884-998 годов. Рише интересен еще и тем, что стоял у истоков французской национальной историографии (его называли «первым французским националистом»), хотя в то время принадлежность к французскому или немецкому политическому лагерю определялась не национальностью, а отношением к Каролингам и Оттонам. Семья Рише принадлежала к линии прямых вассалов Каролингов, что определило его предпочтения и позицию наблюдателя. Рише был знатоком классической латыни и подражал Саллюстию; он был хорошо образован, использовал риторические приемы и вкладывал в уста своих персонажей длинные вымышленные речи; он любил медицину и описывал болезни и кончину политических противников и грешников в чрезвычайно натуралистической манере. [82]

Лиутпранд Кремонский получил образование в Павии и знал греческий язык в дополнение к латыни, что было большой редкостью в Средние века. Ему покровительствовали короли Гуго Прованский и Беренгар II , последний из которых отправил Лиутпранда с посольством в Константинополь в 949-950 годах. После провала миссии в Византии он бежал ко двору Оттона I, где служил дипломатом и написал несколько исторических трудов, включая «Историю Оттона». Исторические труды Лиутпранда носят сугубо личный, субъективный характер, иногда представляя собой настоящие мемуары. Он был одним из немногих средневековых писателей, которые воплотили в жизнь заветы древних историков — быть очевидцем описываемых событий. Лиутпранд был ярко выраженным ломбардским и, в более общем плане, германским патриотом, предпочитавшим готов, вандалов, франков и ломбардов римлянам и грекам, и не скрывавшим своего презрения к болгарам, мадьярам и славянам. Император назначил его епископом Кремоны; как церковный историк, он оправдывал вмешательство императоров в дела Римской церкви, но осуждал византийцев за неприятие авторитета папы. Однако это не помешало ему подробно писать о порнократии и действиях Иоанна XII . [93]

Видукинд Корвейский был полной противоположностью Лиутпранда по своим обстоятельствам, проведя всю свою жизнь в родном монастыре. Его интересы, однако, были чисто светскими, и он живо интересовался войнами с лютичами , хотя, по-видимому, не питал неприязни к славянам. Описывая деяния королей саксонской династии, он писал, что Бог позволил им поставить и решить три задачи: прославить свой народ, расширить государство и установить мир. Под последним он подразумевал подчинение соседних народов. Биографии Генриха I и Оттона Великого Видукинд написал по образцу Эйнхардта, а восстания против Оттона — по образцу « Заговора Катилины » Саллюстия ; речь Оттона перед битвой при Лехфельде в 955 году была копией речи Катилины. [94] Среди современных и более поздних историков обычно выделяется поэтическая агиография Оттона монахини Хротсвиты , которая заявила, что «описание войн предоставлено людям». Чуть позже епископ Титмар Мерзебургский составил огромный массив разнородных исторических сведений, в основном о правлении Генриха II ; в этом корпусе еще заметно некоторое влияние Каролингов, но ориентиры и образцы высокого стиля уже утрачены. В конце X века культурный подъем Каролингов был окончательно преодолен. [95]

Высокое Средневековье (1000—1300)

По мнению О. Вайнштейна, примерно до 1075 года историография находилась в упадке во всех европейских странах. Написание хроник продолжалось, но они характеризуются запутанным содержанием, их латинский язык темен, а иногда смысл некоторых фраз трудно понять. Такова Хроника Радульфа Глабера. Аквитанская хроника Адемара на две трети состояла из текста Хроники франкских королей и Annales laureshamenses ; оригинальная часть носила узкопровинциальный характер, хотя и содержала много уникальных сведений. Труд Дудо не основывался на письменных источниках, а его латинский текст, наполовину стихотворный, наполовину прозаический, мало понятен из-за неграмотности. Еще более выраженным упадок был в Германии и даже в Италии. Памятником варварской латыни являются « Кведлинбургские анналы », которые датируются 1025 годом. Итальянская хроника Бенедикта из монастыря Святого Андрея была написана на такой собачьей латыни , что ее издатель Л. Балдески назвал «Анналы» «чудовищем». Традиция на английском языке сохранилась в « Англосаксонской хронике » , старейшем сохранившемся тексте на живом европейском языке того времени. [96]

Возрождение XII века и всеобщая история

К середине XI века Европа вступила в новую фазу своей истории, известную как «феодальная революция», [97] [98], которая привела к экономическому и культурному подъему XII века. Эти процессы были ускорены крестовыми походами , которые сломали культурную изоляцию латинского Запада и привели его к тесному контакту с греко-византийским и арабо-мусульманским культурными мирами. Возродился интерес к Платону и Аристотелю , как в арабских переводах, так и в греческом оригинале, что стало одним из стимулов для зарождающейся схоластической философии , основателями которой были Росцелин , Пьер Абеляр , Вильгельм де Конш и Жильбер де ла Порре . В то же время возродился интерес к классической латинской литературе, для которой кафедральные школы Шартра и Орлеана стали важными центрами изучения. Ганс Либеншютц отмечает, однако, что античное наследие рассматривалось в этот период как «сокровищница идей и форм, из которых можно извлечь отдельные элементы, пригодные для современной мысли и действия», но никто не интересовался античностью как таковой. [99] Изучение и преподавание римского права процветало в Болонье , на базе юридической школы был основан первый университет ; именно в Италии появились первые светские школы. В конце XII века университеты появились за Альпами , сначала в Париже , затем в Оксфорде и Кембридже . [100] Античная историография привлекала внимание современников в меньшей степени, чем в эпоху Каролингов, но ссылки на Саллюстия и Светония, а также на Тита Ливия, Цезаря и даже Тацита (большинство его рукописей датируются XI и XII веками) снова появились. Количественный рост литературы, в том числе исторической, можно легко оценить по Patrologia аббата Миня : из 217 томов, содержащих произведения латинских канонических писателей II-XII веков, на X век приходится 8 томов, на XI век — 12, на XII век — 40, больше, чем на любой другой период. В XII веке было опубликовано в пять раз больше исторических произведений, чем в XI веке. [101] Подавляющее большинство этих произведений представляли собой различные хроники, как местные и частные, так и всеобщие, ряд событий, отсчитываемых от сотворения мира. [102]Особенностью всеобщих хроник была датировка событий по смене германских императоров или папских понтификатов , но во времени также имеются географические и биографические разделы. Всеобщая хроника, помимо начала, предполагала эсхатологическое завершение, что иногда приводило некоторых авторов к обобщениям в области философии истории. [103]

Оттон Фрайзингский и Translatio imperii

Одним из самых известных летописцев XII века был Оттон Фрейзингский , чье главное произведение «О двух государствах» ясно показывало возвращение к историософии Августина, противопоставлению двух градов: земного и небесного. [104] В письме к императору Фридриху Барбароссе автор назвал свой труд «Книгой об изменчивости судеб» . Он разделил свою хронику на восемь книг, семь из которых описывают бедствия, которым подвергалось человечество со времен Адама и которым оно будет подвергаться до конца света. Восьмая книга — эсхатологическая, описывающая вторжение Антихриста и конец света, а также вечное блаженство праведников, противопоставленное земным страданиям. Епископ Оттон был гораздо менее образован, чем Августин, и в некотором роде упростил его учение. Его «Хроника» имела нравственную цель — научить свою паству презирать мирские удовольствия и соблазны. Противостояние Градов приняло конкретную форму противопоставления Апостольского Престола и Священной Римской Империи, а Град Божий описывается как Церковь — то есть совокупность верующих, принявших крещение и другие таинства. Он резко противопоставлял духовенство светскому государству. [104]

Оттон Фрейзингский не видел существенной разницы между Римской империей и Священной Римской империей, сохраняя их историю непрерывной и рассматривая варварские вторжения и основания королевств примерно в том же порядке, что и восстания наместников. Признавая разрыв в имперской преемственности между 476 и 800 годами, Оттон предложил теорию переноса — «перевода» империи . Эта теория проиллюстрирована в Книге 7, которая дает единый список римских правителей и, параллельно, римских пап. Римская история начинается с царей-богов — Януса , Сатурна , за которыми следуют цари — вплоть до Тарквиния Гордого . Новая серия начинается с Августа, после Феодосия произошел перенос империи на Восток, но с Пипином Коротким произошел второй перенос, с Востока к франкам. Оттон понял, что империя осталась римской только по названию «из-за древней важности города». После распада империи Карла Великого она была восстановлена в восточной части Франкского государства, где жители говорили на древневерхненемецком языке . Однако, как священнослужитель, Оттон осознавал, что империя представляла собой лишь светскую власть за пределами Рима. В Вечном городе, в результате дара Константина , светская власть принадлежала Папе; действительно, первый «перевод» произошел с основанием Нового Рима, Константинополя. [105] Ключевым моментом в истории Оттона было возведение на престол Пипина Короткого папой Стефаном , который обосновал право Апостольского Престола возвышать и низлагать королей. Соответственно, он уделил много внимания походу в Каноссу . Оттон считал, что Римская империя подходит к концу, как и мир в целом. Конец земного мира и последнего из королевств совпадают, поскольку подлунное пространство находится в эпоху античности. За ним последует Царствие Божие на земле. [106]

Хилиазизм Иоахима Фиорского

Иоахим Флорский не был историком, а свое учение изложил в богословских трудах, особенно в «Конкордансе Ветхого и Нового Заветов» и «Комментарии к Откровению Иоанна», «Десятиструнной Псалтири» и др. Учение Иоахима впоследствии легло в основу деятельности секты апостольских братьев , Сегарелли и Дольчино , а позднее оказало некоторое влияние на лидеров Реформации. [107]

Учение Иоахима было теологией истории: исторический процесс задуман Богом так, чтобы через его изучение можно было понять Троицу . Хотя Отец, Сын и Святой Дух являются одним Богом, действия по творению специфичны для каждого из Лиц. Поэтому история делится на 3 эпохи (состояния). Иоахим Флорский понимал процесс мировой истории как поступательное движение к духовному совершенству, происходящее поочередно под руководством трех Лиц Святой Троицы. Один из последователей Иоахима нарисовал схему его учения из Книги Фигур: три больших круга представляют три лица Троицы. Пересечение указывает как на единство сущности, так и на взаимосвязь веков мира: второй берет начало в первом, а третий — в первом и втором. Зеленый символизирует надежду, добродетель века Отца; синий — веру, характерную для века Сына; а красный — любовь, характерную для века Святого Духа. Граница между Ветхим и Новым Заветами проходит по центру круга Сына, который присутствует в обоих Заветах как ожидаемый и явленный Мессия. Иоаким представил расчеты для конца века Сына и начала века Святого Духа. От Адама до Авраама , от Авраама до Озии и от Озии до Христа существует равное количество поколений по 21 каждое, в общей сложности 63 поколения. Это означает, что новый век наступит в 1260 году, что некоторые еретики считали концом Церкви в целом. Сам Иоаким верил, что он живет в эпоху шестой печати Апокалипсиса, и что явление Антихриста произойдет после 1200 года. Иоаким верил, что было и будет 7 царей-антихристов, каждый из которых более жесток, чем предыдущий. К ним относятся покойный Ирод , Нерон , Мухаммед и ныне живущий Саладин . [108]

Возникновение национальных историографий

По мнению Норберта Керскена, формирование национальных историографий началось во второй половине XII века и в своих характерных чертах продолжалось почти до начала XVI века. Этот процесс можно разделить на четыре периода:

- Вторая половина XII века;

- XIII век (около 1200-1275);

- XIV век;

- Вторая половина XV века.

Процесс формирования национальных историографий происходил параллельно в нескольких европейских регионах, которые, с одной стороны, имели прошлое, связанное с античностью, а с другой стороны, имели историческую традицию, сформированную во время великого переселения народов, особенно во Франции, Англии и Испании. [109] Завоевания играли важную роль: Крестовые походы для французской традиции, Нормандское завоевание Англии для английской и Реконкиста для испанской. [110] Новые тенденции были особенно заметны во Франции (которую Энгельс называл «центром феодализма в Средние века»). [99] Главными интеллектуальными центрами Франции были аббатство Флери и Сен-Дени . Монах Гуго из Флери написал между 1118 и 1135 годами Historia modernorum, историю западно-франкского государства до 1102 года. Сен-Дени создал Gesta gentis Francorum, которая стала основой для Больших французских хроник. [111] Она была написана аббатом Сугерием , считающимся основателем французской национальной историографии и биографом короля Людовика VI, возродившим древний биографический жанр. Значительную часть хроникального производства во Франции в то время занимали мировые хроники, самой известной из которых является « Хронография Сигиберта из Жамблу» . Это произведение было намеренно написано как продолжение «Хроники» Иеронима и поэтому начинается с 381 года. Следуя примеру другого произведения Иеронима, «О знаменитых мужьях» , Сигиберт составил «Liber de scriptoribus ecclesiasticis» ( Книгу церковных писаний) , последняя, 174-я глава которой содержит список его собственных произведений. [112] Влияние Сигиберта было настолько велико, что авторы 25 последующих хроник называли свои произведения «расширением» или продолжением «Хронографии». [113] Однако существовало много независимых хроник, наиболее популярными из которых были «Сумма всей истории» и «Картина мира» Гонория Августодунского . Весьма своеобразными были труды Ордерика Виталия , сына француза и англичанки, выросшего в Нормандии. В своей «Церковной истории », созданной по образцу Беды, он намеревался «исследовать новые события в христианском мире». Третья книга полностью посвящена норманнам , с которыми Ордерик, по-видимому, отождествлял себя и которых считал людьми, игравшими ведущую роль в Европе. Это не помешало ему быть крайне резким в отношении Вильгельма Завоевателя и егосын . Он много писал о Первом крестовом походе и прекрасно понимал, что походы на Восток были средством решения экономических и демографических проблем его современной Нормандии. [114]

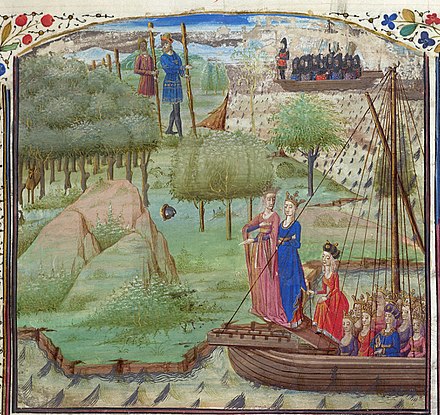

Параллельный процесс развернулся в Англии, но со значительными различиями. Монах Иоанн Вустерский основывал свою работу на «Универсальной хронике» Мариана Скота из Майнца , которую он объединил с «Англосаксонской хроникой» начиная с 450 года и довел свою работу до 1140 года. Другими словами, здесь была продолжена традиция Беды, встраивание английской национальной истории в историю вселенской Церкви; Н. Керскен считал, что это было своеобразным англосаксонским восприятием истории в целом. [111] Новое направление в историографии проявилось в аббатстве Малмсбери, где Уильям, библиотекарь аббатства, составил всеобъемлющее Gesta Regum Anglorum и систематическое изложение английской церковной истории, Gesta Pontificum Anglorum, а в конце своей жизни завершил продолжение своей светской истории. Уильям работал по прямому приказу англо-нормандского королевского дома, в первую очередь Генриха I и Роберта Глостера. Таким образом, Уильям был одним из немногих средневековых историографов, близких к власти. Он также был первым английским историком после Беды, который концептуализировал структурирование исторического процесса и вышел за рамки жанра хроники, описав последовательных правителей римлян, англосаксов, викингов и норманнов. Между 1130 и 1154 годами архидьякон Генрих Хантингдонский написал свою историю с благословения епископа Александра Линкольнского. Название Historia Anglorum предполагает принципиально иной подход, поскольку Британия как географическое пространство не имела большого значения для Уильяма. Для Генриха постоянная внешняя угроза и смена наций — это язвы, наказание Господне, доказывающее постоянное участие Бога в судьбе Его созданий. Генрих также пытался найти троянские корни британского народа и возродил легенду о Бруте , известную Неннию в IX веке. Именно эта история обеспечила дальнейшее развитие британской историографии и была систематизирована Джеффри Монмутским в его «Истории королевства Британии» . [115]

Для испанской историографии такой отправной точкой стала компиляция епископом Овьедо Пелайо (занимавшим кафедру между 1098/1101 и 1130 и в 1142-1143 годах) Corpus Pelagianum, формально являющаяся продолжением Истории готов Исидора Севильского. Он пытался проследить преемственность королевств вестготов и короны Кастилии , предоставив общеиспанский исторический контекст. В Ла-Риохе Crónica Nájerense была написана в середине XII века и продолжила предыдущую. [116]

В германских регионах историографическая работа стимулировалась двумя различными процессами: во-первых, конфликтом между имперскими властями и папой , и, во-вторых, экспансией восточногерманских феодалов на славянские и балтийские земли. Хронисты в разных частях Германии специализировались на этих двух основных направлениях. Западногерманские священнослужители ( Ламберт Херсфельдский , Фрутольф Михельсбергский, Эккехард Аурский и Отто Фрайзингский ) — на первом предмете; а восточногерманские священнослужители ( Адам Бременский , Гельмонд и Арнольд Любекский ) — на втором. [110] На полюсах этих процессов, по мнению Р. Шпранделя, находились папские и императорские хроники, претендовавшие на организацию обширного хронологического и территориального пространства. Как и прежде, написание хроник рассматривалось как непрерывный процесс дополнения и продолжения предшественников, и каждая значимая традиция порождала ряд продолжений. На полюсах этих процессов, по мнению Р. Шпранделя, находились папские и императорские хроники, претендовавшие на организацию обширного хронологического и территориального пространства. Как и прежде, написание хроник рассматривалось как непрерывный процесс дополнения и продолжения предшественников, и каждая значимая традиция порождала серию продолжений. Эта традиция сохранилась до издания Саксонской хроники , в то время как Страсбургская хроника Фрицше Клозенера оставалась неопубликованной до девятнадцатого века. Таким образом, Клозенер демонстрирует возросшее мастерство летописца в искусном объединении нескольких источников, и он считал свою работу продолжением Саксонской хроники, но он писал ее на немецком языке, в то время как для латинской Саксонской хроники был сделан перевод на верхненемецкий язык . [117] По мнению Р. Шпранделя, в Высоком и Позднем Средневековье в историографии развивались противоположные тенденции: включение универсальной хроники в местную (Андреас Регенсбургский, объединивший Flores Temporum с баварским материалом) или, напротив, расширение локальной хроники до масштабов универсальной, как у Иоганна фон Роте и Конрада Штолля. [118]

В этот период также зарождается историография у славянских народов: « Chronica Boemorum» Козьмы Пражского , « Повесть временных лет» Нестора Летописца и «Gesta principum Polonorum» Галла Анонима имеют основополагающее значение для славянской культуры и являются одними из важнейших источников по истории Богемии, Древней Руси и Польши, а также соседних государств. [119]

Историография XIII века

Развитие национальных традиций

По мнению Р. Шпрангеля, в XIII веке произошло два всплеска в развитии национальной историографии: десятилетие около 1200 года и после 1275 года. [120] Самым известным историческим трудом, созданным во Франции, было « Историческое зеркало» Винсента из Бове. Оно было лишь частью огромной энциклопедии, так называемого « Тройного зеркала» , посвященной естественной истории и теологии. О. Вайнштейн охарактеризовал его как «... компиляцию чрезвычайно начитанного и трудолюбивого монаха, поражающую своими огромными размерами». [121] Ульман подсчитал, что «Историческое зеркало» содержало 1 230 000 слов, и что каждая из других частей энциклопедии Винсента была примерно такого же размера. Он служил придворным чтецом короля Людовика Святого и имел полный доступ к королевской библиотеке. Его метод заключался в том, чтобы брать отрывки из десятков или сотен рукописей с помощью команды монахов-редакторов и располагать их в хронологическом, иногда относительном, порядке. Следуя примеру Хелинанда, бывшего трувера , ставшего монахом -цистерцианцем (умер в 1227 г.), Винсент добросовестно указывал авторов используемых сведений, и это первый пример систематического отделения цитат от авторского текста, на основе которого гуманисты XV–XVI вв. создали научный аппарат сносок и концевых примечаний, без которых немыслима любая научная работа. В следующем столетии « Зерцало» было переведено на французский язык, затем на каталонский и фламандский , многократно переписано и проиллюстрировано. [122] Во Франции «лабораторией национальной историографии» ( термин А. Молинье ) стала базилика Сен-Дени . В 1274 г. монах этого аббатства Прима подарил королю Филиппу III французский перевод сборника латинских хроник, который стал основой « Больших французских хроник» . Он непрерывно дополнялся вплоть до конца XV в.; Самым известным из этих дополнений был Гийом де Нанжи, который использовал Историческое зеркало. Большая хроника, написанная на разговорном языке, была доступна довольно широкому кругу образованных читателей и пользовалась большим влиянием. [123]

Аналогичную роль в Англии сыграло аббатство Сент-Олбанс; английская историографическая традиция сохранила прежние тенденции универсализма, в отличие от французской, которая стала национальной в истинном смысле. [123] Хроника монаха Жервазия Кентерберийского , Gesta Regum Britanniae, история королей Англии, начинающаяся с легендарного Брута, доведена до 1210 года. Параллельная Ymagines historiarum Ральфа де Дизето не содержала информации об англосаксонском прошлом Британии, но подробно описывала прошлое Анжу и Нормандии . В аббатстве Сент-Олбанс новая традиция была установлена Роджером Вендоуэром, который составил Flores Historiarum, которую его ученик Мэтью Парис, умерший в 1259 году, переработал в Chronica Majora, объемное описание английской истории в универсальном контексте. Мэтьюз также составил выдержки из большого корпуса Historia Anglorum и Abbreviato chronicorum Angliae, которые содержат информацию исключительно о нормандском периоде с 1067 по 1255 год. «Цветы истории» начинаются с сотворения мира. [124]

Политический подъем королевства Кастилия при Фердинанде III повлиял на развитие национальной историографии. Важным памятником стал Chronicon mundi, написанный между 1236 и 1239 годами галисийским епископом Лукасом из Туйи по просьбе Беренгуэлы, матери короля Фердинанда. По форме это снова была универсальная хроника, продолжение Исидора Севильского, приведшая к завоеванию Кордовы у мавров в 1236 году. Развитие кастильской историографии связано с именем архиепископа Родриго Хименеса де Рады из Толедо, который стремился создать единый испанский исторический корпус, выраженный в его Римской истории (от Юлия Цезаря), Истории гуннов, вандалов и свеев, аланов и силингов, Истории остготов и даже Истории арабов. Сам Хименес де Рада считал Historia de rebus Hispanie (также называемую Historia Gothica), с посвящением королю Фердинанду, [125] своей самой важной работой. Концептуальным новшеством кастильской традиции было признание того, что римское, готское и арабское прошлое было неотъемлемой частью испанской национальной истории, встроенной в универсальный контекст. Эта тенденция усилилась после 1270-х годов во время правления Альфонсо X Мудрого , когда были составлены Первые испанские хроники . Составленные на кастильском языке , они знаменовали собой отказ от латыни, и эта позиция сохранялась до появления испанского гуманизма в XV веке. Хроника организована в соответствии с доминированием народов, составлявших прошлое Испании: греки, «альмувики» ( кельтиберы или карфагеняне ), римляне, вандалы, силинги, аланы и свевы и, наконец, вестготы. Вторая книга начинается с истории Пелайо Астурийского и начала Реконкисты. Эта хроника была дополнена несколько раз до конца XV века. [126]

Тенденции развития историографии в Германии и Италии были схожи. В Германии после падения династии Гогенштауфенов единая традиция историографии распалась. Латинские хроники были строго местными монастырскими анналами, произведения, написанные на живых немецких диалектах, фактически предвосхищали новый жанр — бюргерскую городскую историографию, но не имели универсального значения. В Италии после длительного упадка жанра хроники в целом основным историческим жанром с XIII века стала городская хроника. На протяжении столетий доминирующей темой историков была борьба гвельфов и гибеллинов . Ярким примером является Liber Chronicorum — труд Роландина Падуанского, врача Болонского университета, умершего в 1276 году. Главным предметом его интереса была марка Тревизо, центром которой был его родной город. Большая часть пространства отведена описанию тирании Эццелино III да Романо . Для Роланда Падуя была вторым Римом, и как таковая она процветала со свободой и мужеством своих граждан, пока не попала под иго тирании. В 1262 году законченный труд был прочитан профессором Падуанского университета и получил единодушное одобрение и награду. [127] Большинство городских хроник включали материал с момента основания соответствующего города, т. е. они включали откровенно мифологическую информацию. Согласно первой венецианской хронике Мартино да Канале, город был основан беженцами из Трои. Хроника, которая датируется 1275 годом, была написана на французском языке и, вероятно, предназначалась для популяризации Венеции за рубежом. Первая хроника Флоренции, вплоть до 1231 года, была написана судьей, который называл себя «Безымянным». Толомео из Лукки, ученик Фомы Аквинского , пытался составить новую — всетосканскую — хронику за 1080-1278 годы, собрал много материала, но не успел его обработать. Исключением из местной традиции является хроника странствующего монаха Салимбена из Пармы , который был первым выразителем общеитальянского патриотизма, выступавшего против власти германских императоров. [128]

Историография Ордена