Скульптура на индийском субконтиненте

В этой статье есть несколько проблем. Помогите улучшить ее или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти сообщения )

|

| Формы искусства Индии |

|---|

|

Скульптура на индийском субконтиненте , отчасти из-за климата индийского субконтинента , который делает долгосрочное выживание органических материалов трудным, в основном состоит из скульптуры из камня, металла или терракоты . Очевидно, что в эти периоды было много живописи и скульптуры из дерева и слоновой кости, но сохранилось лишь несколько. Все основные индийские религии , после нерешительного начала, развили использование религиозной скульптуры примерно к началу нашей эры , и использование камня становилось все более распространенным.

Первая известная скульптура на индийском субконтиненте относится к цивилизации долины Инда , а более распространенная традиция небольших терракотовых фигурок, в основном женщин или животных, предшествовала ей. [1] После распада цивилизации долины Инда сохранилось мало записей о более крупных скульптурах до буддийской эпохи, за исключением клада медных фигур (несколько спорно) около 1500 г. до н. э. из Даймабада . [2] Таким образом, великая традиция индийской монументальной скульптуры из камня, по-видимому, началась относительно поздно, с правления Ашоки с 270 по 232 г. до н. э., и Столпов Ашоки, которые он воздвиг по всей Индии, несущих его указы и увенчанных знаменитыми скульптурами животных, в основном львов, из которых сохранилось шесть. [3] Большое количество фигуративной скульптуры, в основном в виде рельефа, сохранилось от ранних буддийских паломнических ступ, прежде всего Санчи ; они, вероятно, развились из традиции использования дерева, которая также охватывала индуизм . [4]

В период со II по I век до н. э. на крайнем севере Индии, в греко-буддийском искусстве Гандхары ( территория нынешнего южного Афганистана и северного Пакистана ) скульптуры стали более откровенными, представляя эпизоды из жизни и учения Будды.

Джайнистские и буддийские скульптуры из розового песчаника Матхуры с 1 по 3 вв. н. э. отражали как местные индийские традиции, так и западные влияния, полученные через греко-буддийское искусство Гандхары, и фактически заложили основу для последующей индийской религиозной скульптуры. [4] Стиль был разработан и распространен на большей части Индии во времена империи Гупта (ок. 320–550 гг.), которая остается «классическим» периодом для индийской скульптуры, охватывая более ранние пещеры Эллоры , [5] хотя пещеры Элефанты, вероятно, немного более поздние. [6] Более поздняя крупномасштабная скульптура остается почти исключительно религиозной и в целом довольно консервативной, часто возвращаясь к простым фронтальным стоячим позам божеств, хотя сопутствующие духи, такие как апсары и якши, часто имеют чувственно изогнутые позы. Резьба часто очень детализирована, со сложной подложкой позади главной фигуры в высоком рельефе. Знаменитые бронзовые изделия династии Чола (ок. 850–1250 гг.) из Южной Индии , многие из которых были предназначены для ношения в процессиях, включают культовую форму Шивы в образе Натараджи [7] с массивными гранитными резными фигурами Махабалипурама [8], датируемыми предыдущей династией Паллавов . [9]

Скульптура бронзового века

Первая известная скульптура на индийском субконтиненте относится к цивилизации долины Инда (3300–1700 гг. до н. э.). К ним относится знаменитая маленькая бронзовая Танцующая девушка . Однако такие фигуры из бронзы и камня редки и значительно уступают по численности керамическим фигуркам и каменным печатям, часто изображающим животных или божеств, очень тонко изображенных и обработанных. [10]

- Король -священник , Мохенджо-Даро

- Танцующая девушка , Мохенджо-Даро

- Торс из хараппской яшмы

- Печать долины Инда и оттиск «единорога»

- Вторая бронзовая фигура Танцующей девушки

- Колесница Даймабада

- Женщина верхом на двух быках (бронза), из Каушамби, ок. 2000-1750 гг. до н. э.

- Скульптура сидящего мужчины из Мохенджо-Даро

Некоторые очень ранние изображения божеств, по-видимому, появляются в искусстве цивилизации долины Инда (3300 г. до н.э. - 1700 г. до н.э.), но следующее тысячелетие, совпадающее с ведическим периодом , лишено таких остатков. [11] Было высказано предположение, что ранняя ведическая религия была сосредоточена исключительно на поклонении чисто «элементарным силам природы посредством сложных жертвоприношений», которые не поддавались легкому антропоморфологическому представлению. [12]

Различные артефакты могут принадлежать культуре Медного клада (2-е тысячелетие до н. э.), некоторые из них предполагают антропоморфологические характеристики. [13] Интерпретации различаются относительно точного значения этих артефактов или даже культуры и периодизации, к которой они принадлежали. [13] Некоторые примеры художественного выражения также появляются в абстрактных керамических узорах во время культуры черной и красной керамики (1450-1200 гг. до н. э.) или культуры расписной серой керамики (1200-600 гг. до н. э.), с находками на большой территории. [13]

Большинство ранних находок, следующих за этим периодом, соответствуют так называемому «второму периоду урбанизации» в середине 1-го тысячелетия до н. э., после перерыва примерно в тысячу лет после распада цивилизации долины Инда . [13] Антропоморфное изображение различных божеств, по-видимому, началось в середине 1-го тысячелетия до н. э., возможно, как следствие притока иностранных стимулов, инициированных завоеванием долины Инда Ахеменидами , и подъема альтернативных местных верований, бросающих вызов ведизму , таких как буддизм и джайнизм, а также местных народных культов. [11] Некоторые элементарные терракотовые артефакты могут датироваться этим периодом, как раз перед эрой Маурьев. [14]

Искусство периода Маурьев

Сохранившееся искусство империи Маурьев , которая правила, по крайней мере в теории, большей частью индийского субконтинента между 322 и 185 годами до н. э., в основном представляет собой скульптуру. Существовало искусство, спонсируемое императорским двором, которому покровительствовали императоры, особенно Ашока , а затем «популярный» стиль, созданный всеми остальными.

Наиболее значимые останки монументального искусства Маурьев включают руины королевского дворца и города Паталипутра , монолитную ограду в Сарнатхе , Бодхимандалу или алтарь, покоящийся на четырех колоннах в Бодхгае , высеченные в скале залы чайтья в пещерах Барабар близ Гаи , колонны без указов и с указами, скульптуры животных, венчающие колонны, с рельефами животных и растений, украшающими абачи капителей, и переднюю половину изображения слона, высеченного в круглой форме из цельной скалы в Дхаули . [15]

Этот период ознаменовал появление индийской каменной скульптуры; большая часть предыдущей скульптуры, вероятно, была деревянной и не сохранилась. Искусно вырезанные капители животных, сохранившиеся от некоторых колонн Ашоки, являются наиболее известными работами, и среди лучших, прежде всего Львиная капитель Ашоки из Сарнатха, которая сейчас является национальным гербом Индии . Кумарасвами различает придворное искусство и более популярное искусство периода Маурьев. Придворное искусство представлено колоннами и их капителями, [16] а сохранившееся популярное искусство некоторыми каменными изделиями и многими более мелкими работами из терракоты .

Тщательно отполированную поверхность придворной скульптуры часто называют маурийской полировкой . Однако это, по-видимому, не совсем надежный диагностический инструмент для датировки Маурьев, поскольку некоторые работы из значительно более поздних периодов также имеют ее. Примером является Didarganj Yakshi , который сейчас чаще всего считается относящимся ко II в. н. э.

- Капитель Паталипутры , демонстрирующая как ахеменидское, так и греческое влияние , с узорами в виде волюты , бусины и катушки , меандра и жимолости . Ранний период Маурьев, 4-3 вв. до н. э.

- Скульптура льва Масарха

- Статуя Маурьев 3-2 вв. до н.э.

- Статуя Якши

- Дидаргандж Якши с метелкой для отпугивания мух (чаури) держат в правой руке, тогда как левая рука сломана, в Бихарском музее

Искусство периода Сюнга

Терракотовые искусства, созданные в до-Маурьевский и Маурьевский периоды, еще больше совершенствуются в периоды Шунга, и Чандракетугарх становится важным центром терракотового искусства периода Шунга. Матхура, которая имеет свою основу в до-Маурьевский период, также становится важным центром джайнского, индуистского и буддийского искусства.

- Ступа Бхархут, всадник Шунга

- Шунга Якши

- Фигурка Чандракетугарха

- Мужская фигура, Чандракетугарх, Индия, II-I вв. до н.э.

- Бхархут Явана (греческий) Воин

Искусство Сатавахана

Династия Сатавахана правила большей частью Декана , а иногда и другими областями, включая Махараштру , между 2-м веком до н. э. и 2-м веком н. э. Они были индуистской династией, которая сделала много щедрых пожертвований буддийским монахам ; некоторые королевы, возможно, были буддистками. Наиболее значительными остатками их скульптурного покровительства являются ступы Санчи и Амаравати [18] , а также ряд высеченных в скалах комплексов.

Ступы Санчи были построены императором Ашокой и позже расширены Шунгами и Сатаваханами. Основная работа по украшению места воротами Торана и перилами была проделана империей Сатавахана.

- Шлюз Санчи

- Резные рельефы ворот Санчи

- Рельеф Сатаваханы, изображающий город Кусинагара во время войны за реликвии Будды, Южные ворота, Ступа № 1, Санчи

- Бимбисара со своим королевским кортежем выезжает из города Раджагриха, чтобы посетить Будду.

- Иностранцы совершают посвящение Великой ступе в Санчи.

Пещерные храмы

В период между II в. до н. э. и II в. н. э. при Сатаваханах вдоль прибрежных районов Махараштры возникло несколько буддийских пещер, и эти пещерные храмы были украшены скульптурами эпохи Сатавахана, которые являются не только одними из самых ранних художественных изображений, но и свидетельствами древней индийской архитектуры.

- Пещеры Канхери, статуя Будды

- Статуя в пещерах Канхери

Искусство Амаравати

Школа буддийского искусства Амаравати была одним из трех основных центров буддийской скульптуры наряду с Матхурой и Гандхарой и процветала при Сатаваханах; многочисленные известняковые скульптуры и таблички, которые когда-то были оштукатуренными буддийскими ступами, дают захватывающее представление о главной ранней буддийской школе искусств.

- Мрамор Амаравати , фрагменты буддийской ступы

- Голова льва с колонны у ворот ступы Амаравати.

- Нападение Мары на Будду, II в. н.э., Амаравати

Ранняя Южная Индия

Каменная скульптура прибыла в Южную Индию гораздо позже, чем на Север, и самый ранний период представлен только Гудималлам Лингамом со стоящей фигурой Шивы с южной оконечности Андхра-Прадеша . «Таинственность» этого «заключается в полном отсутствии до сих пор любого объекта даже отдаленно похожего на многие сотни миль, и, по сути, где-либо в Южной Индии». [19] Он около 5 футов в высоту и один фут в толщину; пенис относительно натуралистичен, с ясно показанной головкой. Камень местный, и стиль, описанный Харле как « связанный с Сатаваханой ». [19] Он датируется 3-м веком до н. э., [20] или 2-м/1-м веком до н. э. [19]

Хотя твердость местных гранитов , относительно ограниченное проникновение буддизма и джайнизма на дальнем юге и предполагаемое устойчивое предпочтение дерева были предложены в качестве факторов позднего развития каменной архитектуры и скульптуры на юге, «тайна остается». [21] Форма Гудималлам Лингама, например, была бы естественной для развития из дерева, используя прямой ствол дерева очень эффективно, но утверждать, что это произошло, было бы чистой спекуляцией на нашем нынешнем уровне знаний. Деревянная скульптура и архитектура остались обычным явлением в Керале , где камень трудно найти, но это означает, что выживаемость в значительной степени ограничена последними несколькими столетиями. [22]

Кушанское искусство

(«Год 4 Великого Царя Канишки»)

Кушанское искусство отмечено появлением обширных образцов буддийского искусства в форме школ Матхурас, Гандхара и Амаравати.

Искусство Матхуры

Искусство Матхуры процветало в древнем городе Матхура, а для изготовления буддийских и джайнских скульптур преимущественно использовался красный песчаник.

- Пятнистый красный песчаник Бодхисаттва, искусство Матхуры, Кушанская империя, II в. н.э.

- Якши Матхура

- Сибиджатака и другие буддийские легенды, искусство Матхуры, II в. н.э.

- Бхутешвара Якшис , рельефы из Матхуры , II век н. э.

- Голова Тиртханкары , кушанский период, Матхура

- Вакханальная сцена. Матхура

Гандхарское искусство

Греко-буддийское искусство является художественным проявлением греко-буддизма , культурного синкретизма между классической греческой культурой и буддизмом , который развивался в течение периода около 1000 лет в Центральной Азии , между завоеваниями Александра Македонского в 4 веке до н. э. и исламскими завоеваниями 7 века н. э. Греко-буддийское искусство характеризуется сильным идеалистическим реализмом эллинистического искусства и первыми изображениями Будды в человеческом облике, которые помогли определить художественный (и особенно скульптурный) канон для буддийского искусства на всем азиатском континенте вплоть до настоящего времени. Хотя датировка не определена, похоже, что сильно эллинистические стили сохранялись на Востоке в течение нескольких столетий после того, как они пришли в упадок в Средиземноморье, вплоть до 5 века н. э. Некоторые аспекты греческого искусства были приняты, в то время как другие не распространились за пределы греко-буддийской области; в частности, стоящая фигура, часто в расслабленной позе и с одной согнутой ногой, и летящие купидоны или победы, которые стали популярны по всей Азии как апсары . Греческий растительный декор также оказал влияние, появились индийские версии коринфской капители . [27]

Хотя Индия имела давнюю скульптурную традицию и мастерство богатой иконографии, Будда никогда не изображался в человеческом облике до этого времени, а только через некоторые из его символов. [28] Это может быть связано с тем, что гандхарская буддийская скульптура в современном Афганистане демонстрирует греческое и персидское художественное влияние. С художественной точки зрения, гандхарская школа скульптуры, как говорят, внесла свой вклад в волнистые волосы, драпировку, покрывающую оба плеча, обувь и сандалии, украшения из листьев аканта и т. д.

Истоки греко-буддийского искусства следует искать в эллинистическом греко-бактрийском царстве (250 г. до н. э. – 130 г. до н. э.), расположенном на территории современного Афганистана , из которого эллинистическая культура распространилась на индийский субконтинент с созданием небольшого индо-греческого царства (180 г. до н. э. – 10 г. до н. э.). При индо-греках , а затем при кушанах взаимодействие греческой и буддийской культур процветало в районе Гандхары , на территории современного северного Пакистана , прежде чем распространиться дальше в Индию, оказав влияние на искусство Матхуры , а затем на индуистское искусство империи Гупта , которое должно было распространиться на остальную часть Юго-Восточной Азии. Влияние греко-буддийского искусства также распространилось на север в сторону Центральной Азии , сильно повлияв на искусство Таримской впадины и пещер Дуньхуан , и в конечном итоге на скульптурные фигуры в Китае, Корее и Японии. [29]

- Фриз Гандхары с верующими, держащими листья подорожника , в чисто эллинистическом стиле, внутри коринфских колонн , I–II вв. н. э. Бунер , Сват , Пакистан . Музей Виктории и Альберта

- Штукатурная голова Будды из Хадды , Афганистан, 3–4 вв. Это было расписано.

- Посейдон Гандхара ( Музей Древнего Востока )

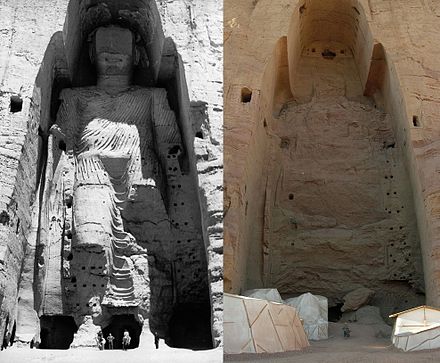

- Высокий Будда из Бамиана , ок. 547 г. н.э., в 1963 и 2008 гг. после того, как они были взорваны и уничтожены в марте 2001 г. талибами .

искусство Гупта

_(cropped).JPG/440px-Deogarh,_Dasavatara-Tempel_Vishnu_(1999)_(cropped).JPG)

Искусство Гупта — это стиль искусства, сохранившийся почти полностью как скульптура, развившийся во времена империи Гупта , которая правила большей частью северной Индии, с ее пиком между 300 и 480 годами н. э., сохранившийся в значительно сокращенной форме до ок. 550 года. Период Гупта обычно считается классическим пиком и золотым веком североиндийского искусства для всех основных религиозных групп. [30] Хотя живопись была, очевидно, широко распространена, сохранившиеся произведения почти все представляют собой религиозную скульптуру. В этот период в индуистском искусстве появилось культовое резное каменное божество, в то время как производство фигур Будды и джайнских тиртханкаров продолжало расширяться, последнее часто в очень больших масштабах. Традиционным главным центром скульптуры была Матхура , которая продолжала процветать, при этом искусство Гандхары , центра греко-буддийского искусства сразу за северной границей территории Гупта, продолжало оказывать влияние. В этот период появились и другие центры, особенно в Сарнатхе . И Матхура, и Сарнатх экспортировали скульптуру в другие части северной Индии.

Принято включать в «искусство Гупта» работы из областей северной и центральной Индии, которые фактически не находились под контролем Гупта, в частности, искусство, созданное при династии Вакатака , которая правила Деканом около 250–500 гг. [31] В их регионе находились очень важные места, такие как пещеры Аджанты и пещеры Элефанты , обе в основном созданные в этот период, и пещеры Эллоры , которые, вероятно, были начаты тогда же. Кроме того, хотя империя потеряла свои западные территории примерно к 500 г., художественный стиль продолжал использоваться на большей части северной Индии примерно до 550 г. [32] и, возможно, около 650 г. [33] Затем последовал «постгуптский» период со многими схожими характеристиками (в меньшей степени с течением времени); Харле заканчивает его около 950 г. [34] Часто признаются три основные школы скульптуры Гупта, базирующиеся в Матхуре , Варанаси /Сарнатхе и в меньшей степени в Наланде . [35] Отличительные особенности камней, используемых для скульптур, экспортируемых из основных центров, описанных ниже, значительно облегчают идентификацию. [36]

_(cropped).jpg/440px-Elephanta_Caves_(27804449706)_(cropped).jpg)

Как буддийская, так и индуистская скульптура концентрируются на больших, часто почти в натуральную величину, фигурах главных божеств, соответственно Будды , Вишну и Шивы . Династия была пристрастна к Вишну, который теперь занимает более видное место, тогда как императорская семья Кушан обычно предпочитала Шиву. Второстепенные фигуры, такие как якши , которые были очень заметны в предыдущие периоды, теперь меньше и представлены реже, а многолюдные сцены, иллюстрирующие рассказы Джатаки о предыдущих жизнях Будды, редки. [37] Когда сцены включают одну из главных фигур и другие менее важные, существует большая разница в масштабе, при этом главные фигуры во много раз больше. Это также касается изображений событий из жизни Будды, которые ранее показывали все фигуры в одном масштабе. [38]

Лингам был центральным мурти в большинстве храмов. Появляются некоторые новые фигуры, включая олицетворения рек Ганг и Ямуна , которым еще не поклонялись, но которые размещались по обе стороны от входов; это были «две великие реки, охватывающие сердце Гуптов». [ 39] Главный бодхисаттва впервые занимает видное место в скульптуре, [40] как в росписях в Аджанте. Буддийская, индуистская и джайнская скульптуры демонстрируют один и тот же стиль, [41] и существует «растущее сходство форм» между фигурами из разных религий, которое продолжалось и после периода Гуптов. [32]

Индийская стилистическая традиция представления тела как серии «гладких, очень упрощенных плоскостей» продолжается, хотя позы, особенно во многих стоящих фигурах, слегка наклонены и разнообразны, в отличие от «колончатой жесткости» более ранних фигур. [42] Детали частей лица, волос, головных уборов, украшений и нимбов позади фигур вырезаны очень точно, создавая приятный контраст с акцентом на широких набухающих массах в теле. [43] Божества всех религий показаны в спокойном и величественном медитативном стиле; «возможно, именно эта всепроникающая внутренняя направленность объясняет непревзойденную способность Гуптов и пост-Гуптов передавать высшие духовные состояния». [32]

- Терракотовый рельеф эпохи индуистской династии Гупта , V в. н. э., изображающий Кришну, убивающего демона-коня Кеши.

- Будда из Сарнатха , V–VI вв. н.э.

- Будда Дхармачакра Правартана в Сарнатхе , статуя Будды Гупта из Сарнатха , Уттар-Прадеш , Индия, последняя четверть V века нашей эры.

- Терракотовая статуя Ганга и служителя; 1,47 метра, из Ахиччхатры , V-VI вв. н.э.

Средневековье и раннее Новое время

Империи Пала и Сена

Империя Пала правила большой территорией на севере и востоке Индии между VIII и XII веками н. э., в основном позже унаследованной империей Сена . В это время стиль скульптуры изменился с «постгуптского» на особый стиль, который был широко распространен в других областях и в последующие века. Фигуры божеств стали более жесткими в позах, очень часто стоя с прямыми ногами близко друг к другу, и фигуры часто были тяжело нагружены драгоценностями; у них очень часто было несколько рук, что позволяло им держать много атрибутов и демонстрировать мудры . Типичная форма для храмовых изображений — это плита с главной фигурой, немного больше половины натуральной величины, в очень высоком рельефе, окруженная меньшими сопутствующими фигурами, которые могли иметь более свободные позы трибханга . Критики обнаружили, что стиль тяготеет к чрезмерной проработке. Качество резьбы, как правило, очень высокое, с четкими, точными деталями. В Восточной Индии черты лица, как правило, становятся резкими. [44]

Хотя монархи Пала упоминаются как покровители религиозных учреждений в общем смысле, их покровительство какому-либо конкретному произведению искусства не может быть задокументировано сохранившимися доказательствами, которые в основном представляют собой надписи. [45] Однако существует гораздо большее количество датированных изображений по сравнению с другими индийскими регионами и периодами, что значительно помогает реконструкции стилистического развития. [46]

Гораздо большее количество меньших бронзовых групп аналогичного состава сохранилось, чем от предыдущих периодов. Вероятно, число произведенных увеличивалось. Они в основном изготавливались для домашних святилищ состоятельных людей и из монастырей. Постепенно индуистские фигуры стали превосходить по численности буддийских, что отражает окончательный упадок индийского буддизма, даже в восточной Индии, его последнем оплоте. [47]

Храмы Кхаджурахо

Храмы Кхаджурахо , комплекс индуистских и джайнских храмов, были построены с IX по XI века династией Чандела . Они считаются одним из лучших образцов индийского искусства и архитектуры. [48]

Храмы богато украшены искусно вырезанными скульптурами. Хотя они славятся своими эротическими скульптурами, сексуальные темы занимают менее десятой части храмовой скульптуры. Скульптуры изображают различные аспекты повседневной жизни, мифические истории, а также символическое отображение различных светских и духовных ценностей, важных в индуистской традиции. [48]

Династии Южной Индии

После Гудималлам лингама (см. выше) самой ранней династией южной Индии, которая оставила каменную скульптуру в больших масштабах, была долго правившая династия Паллавов , которая правила большей частью юго-восточной Индии между 275 и 897 годами, хотя основные скульптурные проекты относятся к более поздней части периода. Сохранилось несколько значительных индуистских храмов с богатым скульптурным декором. Первоначально они, как правило, были высечены в скале, как и большинство группы памятников в Махабалипураме (VII и VIII века), возможно, самые известные примеры искусства и архитектуры Паллавов. Многие из них используют естественные выходы скалы, которые вырезаются со всех сторон, пока не останется здание. Другие, как Храм Шор , построены обычным способом, а другие высечены в скале, как и большинство других высеченных в скале архитектурных сооружений . Нисхождение Ганги в Махабалипураме — «крупнейшая и самая сложная скульптурная композиция в Индии» [49], рельеф, вырезанный на почти вертикальной скале шириной около 29 метров (86 футов), на котором изображены сотни фигур, включая слона в натуральную величину (конец VII века).

Другие храмы Паллавы со скульптурой, сохранившейся в хорошем состоянии, — это храм Кайласанатар , храм Вайкунта Перумал и другие в Канчипураме , [50] и пещерные храмы в Мамандуре . Стиль Паллавы в каменных рельефах обусловлен твердостью камня, который в основном использовался; рельеф менее глубокий, а детали, такие как ювелирные изделия, сведены к минимуму по сравнению с более северными. Фигуры более стройные и «изящно сложены и излучают сладость и непринужденную деликатность и утонченность»; [51] во многом тот же тип фигур продолжается в скульптуре Чола как в камне, так и в бронзе. В больших повествовательных панелях некоторые из персонажей являются отчетливо тамильскими, например, Корраваи ( Дурга как богиня победы) и Сомасканда , сидящая семейная группа Шивы , его супруги Парвати и Сканды ( Муругана ) в детстве. [52]

«Императорская» династия Чола начинается около 850 года, контролируя большую часть юга, с медленным упадком примерно с 1150 года. Было построено большое количество храмов, которые в основном пострадали от мусульманских разрушений гораздо меньше, чем те, что были севернее. Они были богато украшены каменными рельефными скульптурами, как большими повествовательными панелями, так и отдельными фигурами, в основном в нишах снаружи. Стиль Паллава был широко продолжен.

Бронзовые изделия Чола, самые большие, в основном около половины натуральной величины, являются одними из самых знаковых и известных скульптур Индии, использующих тот же элегантный, но мощный стиль, что и каменные изделия. Они были созданы с использованием техники выплавляемого воска . Скульптуры изображали Шиву в различных аватарах с его супругой Парвати и Вишну с его супругой Лакшми , среди других божеств. [53] Даже большие бронзовые изделия имели то преимущество, что они были достаточно легкими, чтобы их можно было использовать в процессиях на праздниках.

Наиболее знаковой среди них является бронзовая фигура Шивы в образе Натараджи , владыки танца. В своей верхней правой руке он держит дамару , барабан творения. [54] В своей верхней левой руке он держит агни , пламя разрушения. Его нижняя правая рука поднята в жесте абхайя -мудры . Его правая нога стоит на демоне Апасмаре , воплощении невежества. [55]

Империя Виджаянагара была последней крупной индуистской империей, построившей очень большие храмы в Хампи , столице, многие из которых в целом сохранились в хорошем состоянии, несмотря на то, что армия Моголов потратила год на разрушение города после его падения. [56] Храмы часто богато украшены, в стиле, который еще больше развивает поздний стиль Чола и оказал влияние на более поздние южноиндийские храмы. Ряды лошадей, встающих на дыбы из колонн, стали любимым и эффектным приемом. К концу периода чрезвычайно расширенные многоэтажные гопурамы стали самой заметной чертой храмов, какими они остались в главных храмах юга. Большое количество фигур на них теперь в основном было сделано из ярко раскрашенной штукатурки .

Британский колониальный период

В этот период на городских площадях возводились статуи в европейском стиле, как памятники могуществу Британской империи . Были возведены статуи королевы Виктории , Георга V и различных генерал-губернаторов Индии . Такие статуи были убраны из общественных мест после обретения независимости и помещены в музеи. Однако некоторые из них все еще стоят на своих первоначальных местах, например, статуя королевы Виктории в Бангалоре .

После обретения независимости

Среди современных индийских скульпторов — Д.П. Рой Чоудхури , Рамкинкар Байдж , Пиллоо Почканавала , Мриналини Мукерджи , Ади Давиевала, Санхо Чаудхури и Чинтамони Кар . [57] Национальная галерея современного искусства имеет большую коллекцию современной индийской скульптуры. [57] Среди современных индийских скульпторов — Сударшан Шетти , Ранджини Шеттар , Анита Дубе и Раджешри Гуди.

Галерея

- Джайнская скульптура чаумукхи, I в. н.э.

- Скульптура «Группа джайнской семьи», Музей искусств округа Лос-Анджелес, VI век

- Панель Шивы, храм Кайлаш (пещера 16), Эллора .

- Мраморная фигура, джайнский храм в Джайсалмере , Раджастхан , XII век

- Статуя Ганеши 13 века

- Каменная надпись в музее ASI, Амаравати

- Светские сцены

- Статуя Супаршванатхи, датируемая примерно 900 годом н.э.

- Сидящий Ганеша, скульптура из песчаника из Раджастхана , IX век

- Мраморная скульптура женщины- якши в типичной изогнутой позе, около 1450 г., Раджастхан

- Знаменитая монолитная статуя Гомматешвары высотой 57 футов , Шраванабелагола , X век

Смотрите также

| Part of a series on the |

| Culture of India |

|---|

|

Примечания

- ^ Блертон, 22

- ^ Харле, 17–20

- ^ Харле, 22–24

- ^ ab Harle, 26–38

- ^ Харле, 87; его Часть 2 охватывает период

- ^ Харле, 124

- ^ Харле, 301-310, 325-327

- ^ "Группа памятников в Махабалипураме". Центр всемирного наследия ЮНЕСКО . Получено 20.02.2019 .

- ^ Харле, 276–284

- ^ "Южноазиатское искусство - Изобразительное искусство Индии и Шри-Ланки (Цейлон)". Encyclopedia Britannica . Получено 20.02.2019 .

- ^ ab Пол, Пран Гопал; Пол, Дебджани (1989). «Брахманические образы в искусстве кушана в Матхуре: традиции и нововведения». Восток и Запад . 39 (1/4): 111– 143, особенно 112–114, 115, 125. JSTOR 29756891.

- ^ Пол, Пран Гопал; Пол, Дебджани (1989). «Брахманические образы в искусстве кушана в Матхуре: традиции и новшества». Восток и Запад . 39 (1/4): 111– 143. ISSN 0012-8376. JSTOR 29756891.

- ^ abcd Шоу, Ян; Джеймсон, Роберт (2008). Словарь археологии. John Wiley & Sons. стр. 248. ISBN 978-0-470-75196-1.

- ^ Гупта, CC Дас (1951). «Неопубликованные древние индийские терракоты, хранящиеся в Музее Гиме в Париже». Артибус Азия . 14 (4): 283–305 . doi : 10.2307/3248779. ISSN 0004-3648. JSTOR 3248779.

- ^ Махаджан VD (1960, переиздание 2007). Древняя Индия , Нью-Дели: S.Chand, Нью-Дели, ISBN 81-219-0887-6 , стр.348

- ^ Тапар, Ромила (2001). Ашока и упадок Маурьев , Нью-Дели: Oxford University Press, ISBN 0-19-564445-X , стр.267-70

- ^ ab Датировано 100 г. до н.э. на рис. 88 в Quintanilla, Sonya Rhie (2007). История ранней каменной скульптуры в Матхуре: около 150 г. до н.э. - 100 г. н.э. BRILL. стр. 368, рис. 88. ISBN 9789004155374.

- ^ Харле, 28, 32-38

- ^ abc Харле, 271

- ^ Донигер, Венди (2009). Индусы: Альтернативная история. Оксфорд: Oxford University Press. стр. 22,23. ISBN 9780199593347.

- ^ Харле, 271-272, 272 цитируется

- ^ Харле, 342-350; Блертон, 225

- ^ «Сидящий Будда с двумя служителями». www.kimbellart.org . Художественный музей Кимбелла.

- ^ "Буддийская триада, из Харьяны или Матхуры, год 4 Каниски (82 г. н. э.). Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт". в Музее (Сингапур), Азиатские цивилизации; Кришнан, Гаури Париму (2007). Божественное внутри: искусство и живая культура Индии и Южной Азии. World Scientific Pub. стр. 113. ISBN 9789810567057.

- ^ Изображение крупным планом надписи Будды Кимбелла в Фуссмане, Жерар (1988). «Documents épigraphiques kouchans (V). Будда и бодхисаттва в искусстве Матхуры: deux Bodhisattvas inscrits de l'an 4 и l'an 8». Бюллетень Французской школы Крайнего Востока . 77:27 , планш 2. doi :10.3406/befeo.1988.1739.

- ^ «Будда в сопровождении Ваджрапани, обладающего чертами греческого Геракла» Описание того же изображения на титульном листе в Stoneman, Richard (8 июня 2021 г.). Греческий опыт Индии: от Александра до индо-греков. Princeton University Press. стр. 4. ISBN 978-0-691-21747-5.Также «Геракл обрел независимую жизнь в Индии в облике Ваджрапани, бородатого, вооруженного дубинкой спутника Будды» в Стоунмане, Ричарде (8 июня 2021 г.). Греческий опыт Индии: от Александра до индо-греков. Princeton University Press. стр. 88–89 . ISBN 978-0-691-21747-5.

- ^ Бордман, 370–378; Харл, 71–84.

- ^ Дехеджия, Видья. «Буддизм и буддийское искусство». Музей Метрополитен . Получено 20 февраля 2019 г.

- ^ Бордман, 370–378; Сикман, 85–90; Пейн, 29–30

- ↑ Глава 15 Роуленда называется «Золотой век: период Гуптов»; Харле, 88

- ^ Харле, 118

- ^ abc Харле, 89

- ^ Роуленд, 215

- ^ Харле, 199

- ^ Мукерджи, 1, 143

- ^ Харл, 89; Роуленд, 216 лет; Мукерджи, 143 года

- ^ Харле, 87–88

- ^ Роуленд, 234

- ^ Харле, 87–88, 88 цитируется

- ^ Роуленд, 235

- ^ Роуленд, 232

- ^ Роуленд, 233

- ^ Роуленд, 230–233, 232 и 233 цитируется

- ↑ Харл, 212–216; Крейвен, 170, 172–176; Хантингтон, в целом, и стр. 29 о свободных служителях.

- ↑ Хантингтон, 31 примечание 27 (для монархов династии Гуптов ситуация немного отличается).

- ^ Хантингтон, 37, и Глава 3 в целом

- ^ Харле, 212; Крейвен, 176

- ^ abc "Группа памятников Кхаджурахо". Центр всемирного наследия ЮНЕСКО . Архивировано из оригинала 2019-02-14 . Получено 2019-02-20 .

- ^ Харле, 272

- ^ Мичелл, 434-437

- ^ Харле, 277-278

- ^ Харле, 276-277

- ^ "Great Living Chola Temples". Центр всемирного наследия ЮНЕСКО . Архивировано из оригинала 2018-12-26 . Получено 2019-02-21 .

- ^ Смит, Дэвид (Дэвид Джеймс), родился в 1944 (2002). Танец Шивы: религия, искусство и поэзия в Южной Индии . Кембридж: Cambridge University Press. стр. 1– 2. ISBN 978-0521528658. OCLC 53987899.

{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ "Шива как Владыка танца (Натараджа)". Музей Метрополитен . Получено 20 февраля 2019 г.

- ^ Роуленд, 317

- ^ ab "Современные скульптуры". Национальная галерея современного искусства, Нью-Дели . Получено 14.02.2019 .

Ссылки

- Блертон, Т. Ричард, Индуистское искусство , 1994, British Museum Press, ISBN 0 7141 1442 1

- Бордман, Джон , редактор, Оксфордская история классического искусства , 1993, OUP, ISBN 0198143869

- Крейвен, Рой С. , Индийское искусство: краткая история , 1987, Thames & Hudson (Praeger в США), ISBN 0500201463

- Харл, Дж. К., Искусство и архитектура Индийского субконтинента , 2-е изд. 1994, Издательство Йельского университета. ( История искусства Пеликан ), ISBN 0300062176

- Хантингтон, Сьюзен Л. (1984). Школы скульптуры «Паала-Сена». Архив Брилла. ISBN 90-04-06856-2.

- Мичелл, Джордж, «Путеводитель Penguin по памятникам Индии», том 1: буддизм, джайнизм, индуизм , 1990, Penguin Books, ISBN 0140081445

- Мукерджи, Радхакумуд (1997), Империя Гуптов , Motilal Banarsidass Publ., ISBN 9788120804401 , книги Google

- Пейн, Роберт Трит , в: Пейн, Р. Т. и Сопер А., Искусство и архитектура Японии , 3-е изд. 1981 г., Издательство Йельского университета. (История искусства Пеликан), ISBN 0140561080

- Роуленд, Бенджамин, Искусство и архитектура Индии: буддизм, индуизм, джайнизм , 1967 (3-е изд.), Pelican History of Art, Penguin, ISBN 0140561021

- Сикман, Лоуренс, в: Сикман Л. и Сопер А., Искусство и архитектура Китая , (Pelican History of Art), 3-е изд. 1971 г., Penguin (теперь Yale History of Art), LOC 70-125675

Дальнейшее чтение

- Лернер, Мартин (1984). Пламя и лотос: индийское и юго-восточноазиатское искусство из коллекций Кроноса. Нью-Йорк: Метрополитен-музей. ISBN 978-0870993749. Получено 2016-03-06 .

- Уэлч, Стюарт Кэри (1985). Индия: искусство и культура, 1300-1900. Нью-Йорк: Метрополитен-музей. ISBN 9780944142134.

.jpg/440px-Kaneri_Cave,_Mumbai,_Maharashtra(1).jpg)

.jpg/440px-Vasantsena_(cropped).jpg)

,_gupta_period,_krishna_battling_the_horse_demon_keshi,_5th_century.JPG/440px-Met,_india_(uttar_pradesh),_gupta_period,_krishna_battling_the_horse_demon_keshi,_5th_century.JPG)

.jpg/440px-Buddha_in_Sarnath_Museum_(Dhammajak_Mutra).jpg)

),_Parshvanatha,_Neminatha,_and_Mahavira)_LACMA_M.85.55_(1_of_4).jpg/440px-Shrine_with_Four_Jinas_(Rishabhanatha_(Adinatha)),_Parshvanatha,_Neminatha,_and_Mahavira)_LACMA_M.85.55_(1_of_4).jpg)