PDGFRB

| PDGFRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Псевдонимы | PDGFRB , CD140B, IBGC4, IMF1, JTK12, PDGFR, PDGFR-1, PDGFR1, KOGS, PENTT, бета-рецептор тромбоцитарного фактора роста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Внешние идентификаторы | OMIM : 173410; MGI : 97531; HomoloGene : 1960; GeneCards : PDGFRB; OMA :PDGFRB - ортологи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Викиданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Рецептор тромбоцитарного фактора роста бета — это белок , который у людей кодируется геном PDGFRB . Мутации в PDGFRB в основном связаны с классом злокачественных новообразований клональной эозинофилии .

Ген

Ген PDGFRB расположен на хромосоме 5 человека в позиции q32 (обозначается как 5q32) и содержит 25 экзонов . Ген фланкирован генами фактора стимуляции колоний гранулоцитов-макрофагов и рецептора фактора стимуляции колоний 1 (также называемого рецептором фактора стимуляции колоний макрофагов), все три из которых могут быть потеряны вместе из-за одной делеционной мутации , тем самым вызывая развитие синдрома 5q . [5] Другие генетические аномалии в PDGFRB приводят к различным формам потенциально злокачественных заболеваний костного мозга: небольшие делеции и транслокации хромосом, вызывающие слияния между PDGFRB и любым из по крайней мере 30 генов, могут вызывать миелопролиферативные новообразования , которые обычно включают эозинофилию , повреждение органов, вызванное эозинофилами, и возможное прогрессирование до агрессивной лейкемии (см. ниже). [6]

Структура

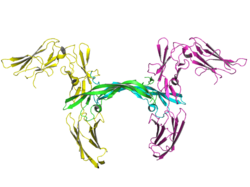

Ген PDGFRB кодирует типичную рецепторную тирозинкиназу , которая принадлежит к семейству рецепторов тирозинкиназы III типа (RTK) и структурно характеризуется пятью внеклеточными иммуноглобулин-подобными доменами, одним доменом спирали, охватывающей мембрану, внутриклеточным юкстамембранным доменом, расщепленным тирозинкиназным доменом и карбоксильным хвостом. [7] В отсутствие лиганда PDGFRβ принимает неактивную конформацию, в которой активационная петля сворачивается над каталитическим сайтом, юкстамембранная область над петлей, закрывающей активный сайт, и карбоксиконцевой хвост над доменом киназы. При связывании PDGF димеризация рецептора высвобождает ингибирующие конформации из-за автофосфорилирования регуляторных остатков тирозина в транс-положении. Остатки тирозина 857 и 751 являются основными сайтами фосфорилирования для активации PDGFRβ. [8]

Молекулярная масса зрелого гликозилированного белка PDGFRβ составляет приблизительно 180 кДа.

Режимы активации

Активация PDGFRβ требует дерепрессии киназной активности рецептора. Лиганд для PDGFRβ (PDGF) достигает этого в ходе сборки димера PDGFRβ. Две из пяти изоформ PDGF активируют PDGFRβ (PDGF-B и PDGF-D). Активированный рецептор фосфорилирует себя и другие белки и тем самым задействует внутриклеточные сигнальные пути, которые запускают клеточные ответы, такие как миграция и пролиферация. Существуют также независимые от PDGF способы дерепрессии киназной активности PDGFRβ и, следовательно, ее активации. Например, принудительное расположение PDGFRβ в непосредственной близости друг от друга путем сверхэкспрессии или с помощью антител, направленных против внеклеточного домена. Альтернативно, мутации в киназном домене, которые стабилизируют активную конформацию киназы, приводят к конститутивной активации.

В отличие от PDGFRα, PDGFRβ не может быть активирован косвенно. Это происходит потому, что PDGFRβ рекрутирует RasGAP и тем самым ослабляет активность Ras/PI3K, которая необходима для включения петли прямой связи, которая отвечает за этот режим активации. [9] [10]

Роль в физиологии/патологии

Фенотип нокаутированных мышей демонстрирует, что PDGFRB необходим для развития сосудов, и что PDGFRB отвечает за активацию PDGFRβ во время эмбриогенеза. Устранение PDGFRB или PDGF-B снижает количество перицитов и гладкомышечных клеток сосудов и тем самым ставит под угрозу целостность и/или функциональность сосудистой сети во многих органах, включая мозг, сердце, почки, кожу и глаза. [11] [12] [13] [14]

Исследования in vitro с использованием культивируемых клеток показывают, что эндотелиальные клетки секретируют PDGF, который привлекает перициты, экспрессирующие PDGFRβ, которые стабилизируют зарождающиеся кровеносные сосуды. [15] Мыши, несущие один активированный аллель PDGFRB, демонстрируют ряд постнатальных фенотипов, включая сниженную дифференциацию клеток гладких мышц аортальных сосудов и перицитов мозга. Аналогичным образом подавляется дифференциация жировой ткани из перицитов и мезенхимальных клеток. [16] Неправильная регуляция активности киназы PDGFRβ (обычно активация) способствует эндемичным заболеваниям, таким как рак и сердечно-сосудистые заболевания. [17] [18] [19]

Мутации PDGFRB

5q-синдром

Делеции хромосомы 5 человека, которые удаляют три соседних гена, гены для колониестимулирующего фактора гранулоцитов-макрофагов , PDGFRB и рецептора колониестимулирующего фактора 1 , вызывают синдром делеции хромосомы 5q (синдром 5q-). Этот синдром является уникальным типом миелодиспластического синдрома , характеризующимся длительным течением заболевания, низкой скоростью трансформации в агрессивную форму лейкемии и анемией , которая у многих пациентов является глубокой, рефрактерной к традиционной терапии (например, железосодержащим добавкам, эритропоэтину ) и требующей поддерживающих переливаний эритроцитов. Заболевание лечится химиотерапевтическим препаратом леналидомидом . [5] [20]

PDGFRBТранслокации

Транслокации хромосом человека между геном PDGFRB и по крайней мере одним из 30 генов на других хромосомах приводят к миелоидным и/или лимфоидным новообразованиям, которые во многом похожи на новообразования, вызванные слиянием гена PDGFRA (т. е. рецептора тромбоцитарного фактора роста А или рецептора тромбоцитарного фактора роста альфа-типа) с геном FIP1L1 (см. Ген слияния FIP1L1-PDGFRA) . Наиболее распространенной из этих редких мутаций является транслокация гена PDGFRB с геном ETV6 (также называемым геном варианта ETS 6 ).

PDGFRB-ЭТВ6транслокации

Ген ETV6 кодирует белок фактора транскрипции, который у мышей, по-видимому, необходим для кроветворения и поддержания развивающейся сосудистой сети. Ген расположен на человеческой хромосоме 12 в позиции p13, состоит из 14 экзонов и, как известно, участвует в большом количестве хромосомных перестроек, связанных с лейкемией и врожденной фибросаркомой . [21] Транслокации между ним и геном PDGFRB , обозначенные как t(5;12)(q33;p13), дают слитый ген PDGFRB-ETV6 , который кодирует слитый белок PDGFRB-ETV6. Этот химерный белок, в отличие от белка PDGFRB: a) имеет постоянно активную PDGFRB-опосредованную тирозинкиназу из-за его принудительной димеризации доменом связывания белка PNT белка ETV6; b) обладает высокой стабильностью из-за его устойчивости к деградации убиквитином- протеасомой ; и c) поэтому чрезмерно стимулирует сигнальные пути клеток , такие как STAT5 , NF-κB и внеклеточные сигнальные киназы , которые способствуют росту и пролиферации клеток. Предполагается, что эта непрерывная сигнализация приводит к развитию миелоидных и/или лимфоидных новообразований, которые обычно включают повышенное количество эозинофилов , рожденных в крови и тканях , повреждение органов и тканей, вызванное эозинофилами, и возможное прогрессирование до агрессивной формы лейкемии. [22]

Новообразования, вызванные слиянием белка PDGFRB-ETV6, часто проявляются признаками, которые классифицируют их как хронические миеломоноцитарные лейкозы , ювенильные миеломоноцитарные лейкозы , атипичные или отрицательные по филадельфийской хромосоме хронические миелоидные лейкозы, миелодиспластические синдромы , острые миелогенные лейкозы или острые лимфобластные лейкозы . В настоящее время Всемирная организация здравоохранения классифицирует это заболевание как одну из форм клональной эозинофилии . [23] Крайне важно, чтобы заболевание, вызванное слиянием белка PDGFRB-ETV6, диагностически отличалось от многих других только что упомянутых заболеваний из-за его совершенно иного лечения.

Пациенты с заболеванием, вызванным слиянием белков PDGFRB-ETV6, чаще всего являются взрослыми мужчинами, но редко детьми. У них наблюдается анемия , увеличение эозинофилов и моноцитов в крови, спленомегалия и, реже, лимфаденопатия. Исследование костного мозга может выявить клеточные особенности, сходные с теми, которые наблюдаются при вышеупомянутых заболеваниях. Диагноз может быть поставлен с помощью обычного цитогенетического исследования клеток крови или костного мозга для проверки перестроек PDGFRB с использованием флуоресцентной гибридизации in situ или для проверки слитого FDGFRB-ATV6 флуоресцентной гибридизации in situ и/или полимеразной цепной реакции в реальном времени с использованием соответствующих нуклеотидных зондов. [22] Эти пациенты, в отличие от многих пациентов с похожими новообразованиями, хорошо реагируют на ингибитор тирозинкиназы иматиниб . Препарат часто вызывает длительные полные гематологические и цитогенетические ремиссии, поскольку дозы значительно ниже тех, которые используются для лечения хронического миелоидного лейкоза . Первичная или приобретенная лекарственная устойчивость к этому препарату встречается очень редко. Дополнительная адъювантная химиотерапия может быть необходима, если болезнь пациента не поддается лечению ингибиторами тирозинкиназы и/или прогрессирует в более агрессивную фазу заболевания, похожую на ту, что наблюдается при бластном кризисе хронического миелоидного лейкоза. [22] [6]

ДругойPDGFRBтранслокации

Было обнаружено, что ген PDGFRB сливается по крайней мере с 36 другими генами, образуя гены слияния, которые кодируют химерные белки, которые, как известно или предположительно, обладают: a ) непрерывной активной активностью тирозинкиназы, полученной из PDGFRB; b) способностью непрерывно стимулировать рост и пролиферацию гематологических стволовых клеток; и c) способностью вызывать миелоидные и лимфоидные новообразования, которые обычно, но не всегда, связаны с эозинофилией. Во всех случаях эти заболевания слияния генов считаются типами клональной эозинофилии с рекомендуемыми схемами лечения, сильно отличающимися от схем лечения подобных гематологических злокачественных новообразований. Гены, сливающиеся с PDGFRB , их хромосомное расположение и обозначения, описывающие их слитые гены, приведены в следующей таблице. [6] [22]

| Ген | локус | обозначение | ген | локус | обозначение | Ген | локус | обозначение | ген | локус | обозначение | ген | локус | обозначение | ген | локус | обозначение | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ТРМ3 | 1к21 | т(1;5)(q21;q32) | PDE4DIP | 1к22 | т(1;5)(q22;q32) | СПТБН1 | 2п16 | т(2;5)(p16;q32) | ГОЛГА4 | 3п21-25 | т(3;5)(p21-25;q31-35) | WRD48 [24] | 3п21-22 | т(1;3;5)(стр36;стр21;q32) | ПРКГ2 [25] | 4к21 | т(4;5)(p21;q32) | |||||

| CEP85L [26] | 6q22 | т(5;6)(q32;q22) | ХИП1 | 7к11 | т(5;7)(q32;q11) | КАНК1 | 9q24 | т(5;9)(q32;q24) | БЦР | 9q34 | т(5;9)(q32;q34) | CCDC6 | 10q21 | т(5;10)(q32;q21 | Н4(Д10С170) [27] | 10q21.2 | т(5;10)(q32;q21.2) | |||||

| GPIAP1 [28] | 11п13 | несколько | ЭТВ6 | 12п13 | т(5;12)q32;p13) | ERC1 | 12п13.3 | т(5;12)(q32;p13.3) | ГИТ2 | 12q24 | т(5;12)(q31-33;q24) | НИН [29] | 14к24 | т(5;14)(q32;q24 | ПОЕЗДКА11 | 14q32 | т(5;14)(q32;q32) | |||||

| CCDC88C [30] | 14q32 | т(5;14)(q33;q32) | TP53BP1 | 15q22 | т(5;15)q33;22) | NDE1 | 16п13 | т(5;16)(q33;p13) | SPECC1 | 17п11 | т(5;17)(q32;p11.2) | NDEL1 | 17п13 | т(5;17)(q32;p13) | MYO18A | 17q11.2 | т(5;17)(q32;q11.2) | |||||

| БИН2 [31] | 12q13 | т(5;12)(q32;q13) | КОЛ1А1 | 17q22 | т(5;17)q32;q22) | ОТД1 [32] | 20п11 | т(5;20)(q32;p11) | CPSF6 | 12к15 | т(5;12)(q32;q15) | РАБЭП1 | 17п13 | т(5;17)(q32;p13) | МПРИП | 17п11 | т(5;17)(q32;p11) | |||||

| СПТБН1 | 2п16 | т(5;2)(q32;p16) | WDR48 [24] | 3п22 | т(5;3)q32;p22) | GOLGB1 | 3к12 | т(3;5)(q12;q32) | ДИАФ1 | 5q31 | т(5;5)(q32;q31) | ТНИП1 | 5q33 | т(5;5)(q32;q33) | САРТ3 | 12q23 | т(5;12)(q32;q23) |

Подобно транслокациям PDGFRB-ETV6 , эти транслокации, как правило, находятся в рамке считывания и кодируют белки слияния, при этом их тирозинкиназа, полученная из PDGFRB, постоянно активна и отвечает за потенциально злокачественный рост ее миелоидных и/или лимфоидных клеток. Пациенты, как правило, мужчины среднего возраста. Они обычно проявляются анемией, эозинофилией, моноцитозом и спленомегалией, а их заболевание классифицируется как хронический миеломоноцитарный лейкоз, атипичный хронический миеломоноцитарный лейкоз, ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, миелодиспластический синдром, острый миелогенный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз или Т-лимфобластная лимфома . Диагностика основана на цитогенетических анализах для обнаружения точек разрыва в длинном плече хромосомы 5 с помощью флуоресцентной гибридизации in situ . Эти пациенты обычно хорошо реагируют на терапию иматинибом . [6] [22] [33]

Первичная семейная кальцификация мозга

Первичная семейная кальцификация мозга (см. синдром Фара ) — редкое заболевание, при котором происходит двусторонняя кальцификация в головном мозге, преимущественно в базальных ганглиях, но также в мозжечке, таламусе и стволе мозга у пациентов с различными неврологическими (например, двигательные расстройства, паркинсонизм, судороги, головная боль) и психиатрическими (например, когнитивные нарушения, расстройства настроения, психотические симптомы и обсессивно-компульсивные) нарушениями. В меньшинстве случаев заболевание связано с кажущейся аутосомно-доминантной потерей функции мутациями в PDGFRB или гене, который кодирует лиганд, имитирующий PDGFRB, тромбоцитарный фактор роста , PDGFB . PDGFRB широко экспрессируется в нейронах, хориоидном сплетении, сосудистых гладкомышечных клетках и перицитах человеческого мозга, особенно в базальных ганглиях и зубчатом ядре. Предполагается, что передача сигнала через PDGFRB поддерживает целостность гематоэнцефалического барьера и что потеря рецептора PDGFRB или его лиганда PDGFB нарушает гематоэнцефалический барьер, впоследствии способствуя (пери)васкулярному отложению кальция и тем самым вызывая дисфункцию и гибель нейронов. [34] [35]

Взаимодействия

Было показано, что PDGFRB взаимодействует с:

- ЦРК , [36]

- Кавеолин 1 , [37]

- Грб2 , [38] [39] [40]

- NCK1 , [38] [41]

- NCK2 , [38] [42] [43]

- PDGFR-α , [44] [45]

- ПТПН11 , [46] [47]

- Активатор белка RAS p21 1 , [48] [49]

- SHC1 [50] и

- Натрий-водородный антипортер 3 регулятор 1 . [51]

Примечания

Версия этой статьи 2017 года была обновлена внешним экспертом в рамках модели двойной публикации. Соответствующая академическая рецензируемая статья была опубликована в Gene и может быть процитирована как: Andrius Kazlauskas (3 марта 2017 г.). "PDGFs and their receptors". Gene . Gene Wiki Review Series. 614 : 1– 7. doi :10.1016/J.GENE.2017.03.003. ISSN 0378-1119. PMC 6728141 . PMID 28267575. Wikidata Q39166181. |

Смотрите также

Ссылки

- ^ abc GRCh38: Ensembl выпуск 89: ENSG00000113721 – Ensembl , май 2017 г.

- ^ abc GRCm38: Ensembl выпуск 89: ENSMUSG00000024620 – Ensembl , май 2017 г.

- ^ "Human PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .

- ^ "Mouse PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .

- ^ ab "PDGFRB рецептор фактора роста тромбоцитов бета [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ abcd Reiter A, Gotlib J (2017). «Миелоидные новообразования с эозинофилией». Кровь . 129 (6): 704– 714. doi : 10.1182/blood-2016-10-695973 . PMID 28028030.

- ^ Heldin CH, Lennartsson J (август 2013 г.). «Структурные и функциональные свойства рецепторов тромбоцитарного фактора роста и фактора стволовых клеток». Cold Spring Harbor Perspectives in Biology . 5 (8): a009100. doi :10.1101/cshperspect.a009100. PMC 3721287. PMID 23906712 .

- ^ Келли Дж. Д., Холдеман БА, Грант Ф. Дж., Мюррей М. Дж., Сейферт РА, Боуэн-Поуп Д. Ф. и др. (май 1991 г.). «Фактор роста тромбоцитов (PDGF) стимулирует димеризацию субъединиц рецептора PDGF и межсубъединичное трансфосфорилирование». Журнал биологической химии . 266 (14): 8987– 92. doi : 10.1016/S0021-9258(18)31541-2 . PMID 1709159.

- ^ Лей Х, Казлаускас А (2014). «Самовоспроизводящаяся петля, опосредованная активными формами кислорода, постоянно активирует рецептор тромбоцитарного фактора роста α». Молекулярная и клеточная биология . 34 (1): 110–22 . doi :10.1128/MCB.00839-13. PMC 3911282. PMID 24190966 .

- ^ Lei H, Qian CX, Lei J, Haddock LJ, Mukai S, Kazlauskas A (2015). «RasGAP способствует аутофагии и тем самым подавляет опосредованные рецептором фактора роста тромбоцитов сигнальные события, клеточные реакции и патологию». Молекулярная и клеточная биология . 35 (10): 1673– 85. doi :10.1128/MCB.01248-14. PMC 4405646. PMID 25733681 .

- ^ Сориано П. (1994). «Аномальное развитие почек и гематологические нарушения у мышей с мутацией бета-рецептора PDGF». Гены и развитие . 8 (16): 1888–96 . doi : 10.1101/gad.8.16.1888 . PMID 7958864.

- ^ Lindahl P, Johansson BR, Levéen P, Betsholtz C (1997). «Потеря перицитов и образование микроаневризм у мышей с дефицитом PDGF-B». Science . 277 (5323): 242– 5. doi :10.1126/science.277.5323.242. PMID 9211853.

- ^ Lindahl P, Hellström M, Kalén M, Karlsson L, Pekny M, Pekna M, Soriano P, Betsholtz C (1998). "Паракринная передача сигналов PDGF-B/PDGF-Rbeta контролирует развитие мезангиальных клеток в почечных клубочках". Development . 125 (17): 3313– 22. doi :10.1242/dev.125.17.3313. PMID 9693135.

- ^ Левеен П., Пекни М., Гебре-Медхин С., Сволин Б., Ларссон Э., Бетсгольц С. (1994). «У мышей с дефицитом PDGF B наблюдаются почечные, сердечно-сосудистые и гематологические нарушения». Гены и развитие . 8 (16): 1875– 87. doi : 10.1101/gad.16.8.1875 . ПМИД 7958863.

- ^ Darland DC, D'Amore PA (1999). «Созревание кровеносных сосудов: развитие сосудов достигает зрелости». Журнал клинических исследований . 103 (2): 157– 8. doi :10.1172/JCI6127. PMC 407889. PMID 9916126 .

- ^ Olson LE, Soriano P (2011). «PDGFRβ сигнализация регулирует пластичность муральных клеток и подавляет развитие жира». Developmental Cell . 20 (6): 815–26 . doi :10.1016/j.devcel.2011.04.019. PMC 3121186. PMID 21664579 .

- ^ Андре Дж., Галлини Р., Бетсхольц К. (2008). «Роль факторов роста, полученных из тромбоцитов, в физиологии и медицине». Гены и развитие . 22 (10): 1276–312 . doi :10.1101/gad.1653708. PMC 2732412. PMID 18483217 .

- ^ Heldin CH (2013). «Нацеливание на сигнальный путь PDGF при лечении опухолей». Cell Communication and Signaling . 11 : 97. doi : 10.1186/1478-811X-11-97 . PMC 3878225. PMID 24359404 .

- ^ Heldin CH (2014). «Нацеливание на сигнальный путь PDGF при лечении незлокачественных заболеваний». Журнал нейроиммунной фармакологии . 9 (2): 69– 79. doi :10.1007/s11481-013-9484-2. PMID 23793451. S2CID 17343813.

- ^ Nimer SD (2006). «Клиническое ведение миелодиспластических синдромов с интерстициальной делецией хромосомы 5q». Журнал клинической онкологии . 24 (16): 2576– 82. doi :10.1200/JCO.2005.03.6715. PMID 16735711.

- ^ "ETV6 ETS вариант 6 [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ abcde Vega F, Medeiros LJ, Bueso-Ramos CE, Arboleda P, Miranda RN (2015). «Гематолимфоидные новообразования, связанные с перестройками PDGFRA, PDGFRB и FGFR1». Американский журнал клинической патологии . 144 (3): 377–92 . doi : 10.1309/AJCPMORR5Z2IKCEM . PMID 26276769.

- ^ Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, Bloomfield CD, Cazzola M, Vardiman JW (2016). «Пересмотр классификации Всемирной организации здравоохранения миелоидных новообразований и острого лейкоза 2016 года». Blood . 127 (20): 2391– 405. doi : 10.1182/blood-2016-03-643544 . PMID 27069254.

- ^ ab "WDR48 WD повтор домена 48 [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "PRKG2 протеинкиназа цГМФ-зависимая 2 [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "CEP85L центросомальный белок 85, подобный [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "CCDC6 спирально-спиральный домен, содержащий 6 [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "CAPRIN1 белок 1, ассоциированный с клеточным циклом [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "NIN ninein [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "CCDC88C спирально-спиральный домен, содержащий 88C [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "BIN2 мостовой интегратор 2 [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ "DTD1 D-тирозил-тРНК деацилаза 1 [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI".

- ^ Gotlib J (2015). «Эозинофильные расстройства, определенные Всемирной организацией здравоохранения: обновление 2015 года по диагностике, стратификации риска и лечению». American Journal of Hematology . 90 (11): 1077–89 . doi : 10.1002/ajh.24196 . PMID 26486351. S2CID 42668440.

- ^ Тадич В., Вестенбергер А., Доминго А., Альварес-Фишер Д., Кляйн С., Кастен М. (2015). «Первичная семейная кальцификация мозга с известными мутациями генов: систематический обзор и проблемы фенотипической характеристики». JAMA Neurology . 72 (4): 460–7 . doi :10.1001/jamaneurol.2014.3889. PMID 25686319.

- ^ Батла А., Тай XY., Шоттлендер Л., Эрро Р., Балинт Б., Бхатия КП. (2017). «Деконструкция болезни Фара/синдрома кальцификации мозга в эпоху новых генов» (PDF) . Паркинсонизм и связанные с ним расстройства (Представленная рукопись). 37 : 1– 10. doi : 10.1016/j.parkreldis.2016.12.024. PMID 28162874.

- ^ Matsumoto T, Yokote K, Take A, Takemoto M, Asaumi S, Hashimoto Y, Matsuda M, Saito Y, Mori S (апрель 2000 г.). «Дифференциальное взаимодействие адаптерного белка CrkII с альфа- и бета-рецепторами тромбоцитарного фактора роста определяется его внутренним фосфорилированием тирозина». Biochem. Biophys. Res. Commun . 270 (1): 28– 33. doi :10.1006/bbrc.2000.2374. PMID 10733900.

- ^ Yamamoto M, Toya Y, Jensen RA, Ishikawa Y (март 1999). «Кавеолин является ингибитором сигнализации рецептора тромбоцитарного фактора роста». Exp. Cell Res . 247 (2): 380– 8. doi :10.1006/excr.1998.4379. PMID 10066366.

- ^ abc Braverman LE, Quilliam LA (февраль 1999). "Идентификация Grb4/Nckbeta, адаптерного белка, содержащего домены src-гомологии 2 и 3, имеющего схожие связывающие и биологические свойства с Nck". J. Biol. Chem . 274 (9): 5542– 9. doi : 10.1074/jbc.274.9.5542 . PMID 10026169.

- ^ Arvidsson AK, Rupp E, Nånberg E, Downward J, Rönnstrand L, Wennström S, Schlessinger J, Heldin CH, Claesson-Welsh L (октябрь 1994 г.). "Tyr-716 в вставке киназы бета-рецептора тромбоцитарного фактора роста участвует в связывании GRB2 и активации Ras". Mol. Cell. Biol . 14 (10): 6715– 26. doi : 10.1128 /mcb.14.10.6715. PMC 359202. PMID 7935391.

- ^ Tang J, Feng GS, Li W (октябрь 1997 г.). «Индуцированное прямое связывание адаптерного белка Nck с белком p62, активирующим ГТФазу, эпидермальным фактором роста». Онкоген . 15 (15): 1823–32 . doi : 10.1038/sj.onc.1201351 . PMID 9362449.

- ^ Li W, Hu P, Skolnik EY, Ullrich A, Schlessinger J (декабрь 1992 г.). «Белок Nck, содержащий домены SH2 и SH3, является онкогенным и является общей мишенью для фосфорилирования различными поверхностными рецепторами». Mol. Cell. Biol . 12 (12): 5824– 33. doi : 10.1128 /MCB.12.12.5824. PMC 360522. PMID 1333047.

- ^ Chen M, She H, Davis EM, Spicer CM, Kim L, Ren R, Le Beau MM, Li W (сентябрь 1998 г.). «Идентификация генов семейства Nck, хромосомная локализация, экспрессия и специфичность сигнализации». J. Biol. Chem . 273 (39): 25171– 8. doi : 10.1074/jbc.273.39.25171 . PMID 9737977.

- ^ Chen M, She H, Kim A, Woodley DT, Li W (ноябрь 2000 г.). «Адаптер Nckbeta регулирует полимеризацию актина в фибробластах NIH 3T3 в ответ на фактор роста тромбоцитов bb». Mol . Cell. Biol . 20 (21): 7867– 80. doi :10.1128/mcb.20.21.7867-7880.2000. PMC 86398. PMID 11027258.

- ^ Rupp E, Siegbahn A, Rönnstrand L, Wernstedt C, Claesson-Welsh L, Heldin CH (октябрь 1994 г.). «Уникальный сайт автофосфорилирования в рецепторе фактора роста тромбоцитов альфа из гетеродимерного рецепторного комплекса». Eur. J. Biochem . 225 (1): 29– 41. doi : 10.1111/j.1432-1033.1994.00029.x . PMID 7523122.

- ^ Seifert RA, Hart CE, Phillips PE, Forstrom JW, Ross R, Murray MJ, Bowen-Pope DF (май 1989). «Две различные субъединицы объединяются для создания специфичных для изоформ рецепторов тромбоцитарного фактора роста». J. Biol. Chem . 264 (15): 8771– 8. doi : 10.1016/S0021-9258(18)81860-9 . PMID 2542288.

- ^ Keilhack H, Müller M, Böhmer SA, Frank C, Weidner KM, Birchmeier W, Ligensa T, Berndt A, Kosmehl H, Günther B, Müller T, Birchmeier C, Böhmer FD (январь 2001 г.). "Отрицательная регуляция сигнализации тирозиновой киназы рецептора Ros. Эпителиальная функция белка тирозиновой фосфатазы домена SH2 SHP-1". J. Cell Biol . 152 (2): 325–34 . doi : 10.1083/jcb.152.2.325. PMC 2199605. PMID 11266449.

- ^ Lechleider RJ, Sugimoto S, Bennett AM, Kashishian AS, Cooper JA, Shoelson SE, Walsh CT, Neel BG (октябрь 1993 г.). «Активация SH2-содержащей фосфотирозиновой фосфатазы SH-PTP2 ее сайтом связывания, фосфотирозином 1009, на рецепторе фактора роста тромбоцитов человека». J. Biol. Chem . 268 (29): 21478– 81. doi : 10.1016/S0021-9258(20)80562-6 . PMID 7691811.

- ^ Farooqui T, Kelley T, Coggeshall KM, Rampersaud AA, Yates AJ (1999). «GM1 ингибирует ранние сигнальные события, опосредованные рецептором PDGF в культивируемых клетках глиомы человека». Anticancer Res . 19 (6B): 5007–13 . PMID 10697503.

- ^ Ekman S, Kallin A, Engström U, Heldin CH, Rönnstrand L (март 2002 г.). "SHP-2 участвует в гетеродимерной специфической потере фосфорилирования Tyr771 в бета-рецепторе PDGF". Oncogene . 21 (12): 1870– 5. doi : 10.1038/sj.onc.1205210 . PMID 11896619.

- ^ Yokote K, Mori S, Hansen K, McGlade J, Pawson T, Heldin CH, Claesson-Welsh L (май 1994). "Прямое взаимодействие между Shc и бета-рецептором тромбоцитарного фактора роста". J. Biol. Chem . 269 (21): 15337– 43. doi : 10.1016/S0021-9258(17)36611-5 . PMID 8195171.

- ^ Модсли С., Замах А.М., Рахман Н., Блитцер Дж.Т., Латтрелл Л.М., Лефковиц Р.Дж., Холл РА. (ноябрь 2000 г.). «Ассоциация рецептора тромбоцитарного фактора роста с регуляторным фактором обмена Na(+)/H(+) усиливает активность рецептора». Mol. Cell. Biol . 20 (22): 8352– 63. doi :10.1128/mcb.20.22.8352-8363.2000. PMC 102142. PMID 11046132 .

Дальнейшее чтение

- Hart CE, Bowen-Pope DF (1990). «Рецептор фактора роста тромбоцитов: современные взгляды на модель с двумя субъединицами». J. Invest. Dermatol . 94 (6 Suppl): 53S – 57S . doi : 10.1111/1523-1747.ep12875065 . PMID 2161888.

- Steer EJ, Cross NC (2002). «Миелопролиферативные заболевания с транслокациями хромосомы 5q31-35: роль бета-рецептора тромбоцитарного фактора роста». Acta Haematol . 107 (2): 113–22 . doi :10.1159/000046641. PMID 11919393. S2CID 202646911.

Внешние ссылки

- CD140B+Antigen в рубриках медицинских предметов Национальной медицинской библиотеки США (MeSH)