Когнитивная нейронаука

This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. (December 2012) |

| Part of a series on |

| Psychology |

|---|

| Neuropsychology |

|---|

|

Когнитивная нейронаука — это научная область, которая занимается изучением биологических процессов и аспектов, лежащих в основе познания , [1] с особым акцентом на нейронных связях в мозге, которые участвуют в психических процессах . [2] [3] Она рассматривает вопросы о том, как когнитивная деятельность зависит или контролируется нейронными цепями в мозге. Когнитивная нейронаука — это раздел как нейронауки , так и психологии , пересекающийся с такими дисциплинами, как поведенческая нейронаука , когнитивная психология , физиологическая психология и аффективная нейронаука . [4] [2] [3] Когнитивная нейронаука опирается на теории когнитивной науки в сочетании с доказательствами из нейробиологии и вычислительного моделирования . [2] [3] [4]

Части мозга играют важную роль в этой области. Нейроны играют самую важную роль, поскольку главное — установить понимание познания с нейронной точки зрения, наряду с различными долями коры головного мозга .

Методы, используемые в когнитивной нейронауке, включают экспериментальные процедуры из психофизики и когнитивной психологии , функциональную нейровизуализацию , электрофизиологию , когнитивную геномику и поведенческую генетику .

Исследования пациентов с когнитивными нарушениями из-за поражений мозга являются важным аспектом когнитивной нейронауки. Повреждения в пораженном мозге обеспечивают сопоставимую отправную точку в отношении здорового и полностью функционирующего мозга. Эти повреждения изменяют нейронные цепи в мозге и вызывают сбои в его работе во время основных когнитивных процессов, таких как память или обучение . У людей есть нарушения обучения, и такие повреждения можно сравнить с тем, как функционируют здоровые нейронные цепи, и, возможно, сделать выводы об основе затронутых когнитивных процессов. Некоторые примеры нарушений обучения в мозге включают места в области Вернике , левую сторону височной доли и область Брока , близкую к лобной доле. [5]

Кроме того, когнитивные способности, основанные на развитии мозга, изучаются и исследуются в рамках подотрасли когнитивной нейронауки развития . Это показывает развитие мозга с течением времени, анализируя различия и придумывая возможные причины этих различий.

Теоретические подходы включают вычислительную нейронауку и когнитивную психологию .

Историческое происхождение

Когнитивная нейронаука — это междисциплинарная область исследований, которая возникла из нейронауки и психологии . [6] В этих дисциплинах есть несколько этапов, которые изменили подход исследователей к своим исследованиям и привели к тому, что эта область стала полностью устоявшейся.

Хотя задачей когнитивной нейронауки является описание нейронных механизмов, связанных с разумом, исторически она прогрессировала, исследуя, как определенная область мозга поддерживает данную умственную способность. Однако ранние попытки подразделить мозг оказались проблематичными. Движение френологов не смогло предоставить научную основу для своих теорий и с тех пор было отвергнуто. Агрегированное представление поля, означающее, что все области мозга участвуют во всем поведении, [7] также было отвергнуто в результате картирования мозга, которое началось с экспериментов Хитцига и Фрича [8] и в конечном итоге развилось с помощью таких методов, как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). [9] Гештальт-теория , нейропсихология и когнитивная революция были основными поворотными моментами в создании когнитивной нейронауки как области, объединив идеи и методы, которые позволили исследователям установить больше связей между поведением и его нейронными субстратами.

В то время как древние греки Алкмеон , Платон , Аристотель в V и IV веках до н. э. [10], а затем римский врач Гален во II веке н. э. [11] уже утверждали, что мозг является источником умственной деятельности, научные исследования связей между областями мозга и когнитивными функциями начались во второй половине XIX века. Основополагающими идеями в учреждении когнитивной нейронауки были:

- В 1861 году французский невролог Поль Брока обнаружил, что поврежденная область задней нижней лобной извилины (pars triangularis, BA45, также известная как зона Брока ) у пациентов вызывает неспособность говорить. [12] Его работа «Локализация речи в третьей левой лобной извилине» в 1865 году вдохновила других на изучение областей мозга, связывая их с сенсорными и двигательными функциями. [13]

- В 1870 году немецкие врачи Эдуард Хитциг и Густав Фрич стимулировали кору головного мозга собаки электричеством, заставляя сокращаться различные мышцы в зависимости от задействованных областей мозга. Это привело к предположению, что отдельные функции локализованы в определенных областях мозга. [8]

- Итальянский нейроанатом профессор Камилло Гольджи в 1870-х годах обнаружил, что нервные клетки можно окрашивать с помощью нитрата серебра, что позволило Гольджи утверждать, что все нервные клетки в нервной системе представляют собой непрерывную, взаимосвязанную сеть. [14]

- В 1874 году немецкий невролог и психиатр Карл Вернике выдвинул гипотезу о связи между левой задней частью верхней височной извилины и рефлекторным подражанием словам и их слогам. [15]

- В 1878 году итальянский профессор фармакологии и физиологии Анджело Моссо связал кровоток с функциями мозга. Он изобрел первую технику нейровизуализации, известную как «баланс кровообращения человека». Анджело Моссо является предшественником более совершенных методов, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). [16]

- В 1887 году испанский нейроанатом профессор Сантьяго Рамон-и-Кахаль (1852–1934) усовершенствовал метод Гольджи визуализации нервной ткани под световым микроскопом, используя технику, которую он назвал «двойной импрегнацией». Он открыл ряд фактов об организации нервной системы: нервная клетка как независимая клетка, понимание дегенерации и регенерации и идеи о пластичности мозга . [17]

- В 1894 году невролог и психиатр Эдвард Флатау опубликовал атлас человеческого мозга «Атлас человеческого мозга и хода нервных волокон», который состоял из фотографий свежего мозга с длительной выдержкой. Он содержал обзор знаний того времени о путях волокон в центральной нервной системе. [18]

- В 1909 году немецкий анатом Корбиниан Бродман опубликовал свое оригинальное исследование по картированию мозга в монографии Vergleichende Lokalisationslehre der Großhirnrinde (Локализация в коре головного мозга), определив 52 отдельных региона коры головного мозга, известных сейчас как области Бродмана , на основе региональных вариаций в структуре. Эти области Бродмана были связаны с различными функциями, включая ощущение, двигательный контроль и познание. [19]

- В 1924 году немецкий физиолог и психиатр Ганс Бергер (1873–1941) записал первую электроэнцефалограмму человека (ЭЭГ) , открыв электрическую активность мозга (называемую мозговыми волнами ) и, в частности, ритм альфа-волн , который является типом мозговых волн. [20] [21]

- Первое клиническое устройство для получения позитронной визуализации, прототип современной позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), было изобретено в 1953 году доктором Браунеллом и доктором Ароноу. [22] Американские ученые, специализирующиеся на ядерной медицине, Дэвид Эдмунд Кул, Люк Чепмен и Рой Эдвардс разработали этот новый метод томографической визуализации и сконструировали несколько томографических инструментов в конце 1950-х годов. Доктор философии по химии Майкл Э. Фелпс смог изобрести свои идеи в первом ПЭТ-сканере в 1973 году. [23] ПЭТ стала ценным исследовательским инструментом для изучения функционирования мозга. Эта техника может косвенно измерять сигнал радиоактивности, который указывает на увеличение кровотока, связанного с увеличением активности мозга. [24]

- В 1971 году американский химик и физик Пол Кристиан Лаутербур изобрел идею магнитно-резонансной томографии ( МРТ ). В 2003 году он получил Нобелевскую премию. МРТ является исследовательским инструментом для контрастирования серого и белого вещества, что делает МРТ выбором для изучения многих состояний центральной нервной системы. [25] Этот метод способствовал развитию функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), которая использовалась во многих исследованиях в области когнитивной нейронауки с 1990-х годов. [26]

Истоки в философии

Философы всегда интересовались разумом: «идея о том, что объяснение явления включает в себя понимание механизма, ответственного за него, имеет глубокие корни в истории философии от атомных теорий в V веке до нашей эры до ее возрождения в XVII и XVIII веках в работах Галилея, Декарта и Бойля. Среди прочих, это идея Декарта о том, что машины, которые строят люди, могут работать как модели научного объяснения». [27] Например, Аристотель считал, что мозг является системой охлаждения тела, а способность к интеллекту находится в сердце . Было высказано предположение, что первым человеком, который считал иначе, был римский врач Гален во II веке нашей эры, который заявил, что мозг является источником умственной деятельности, [28] хотя это также было приписано Алкмеону . [ 29] Однако Гален считал, что личность и эмоции генерируются не мозгом, а другими органами. Андреас Везалий , анатом и врач, был первым, кто поверил, что мозг и нервная система являются центром разума и эмоций. [30] Психология , основная область когнитивной нейронауки, возникла из философских рассуждений о разуме. [31]

19 век

Френология

.jpg/440px-Phrenology_journal_(1848).jpg)

Одним из предшественников когнитивной нейронауки была френология , псевдонаучный подход, который утверждал, что поведение может быть определено формой черепа . В начале 19 века Франц Йозеф Галль и Дж. Г. Шпурцхайм считали, что человеческий мозг разделен примерно на 35 различных отделов. В своей книге «Анатомия и физиология нервной системы в целом и мозга в частности» Галль утверждал, что более крупный бугорок в одной из этих областей означает, что эта область мозга используется этим человеком чаще. Эта теория привлекла значительное внимание общественности, что привело к публикации журналов по френологии и созданию френометров, которые измеряли бугорки на голове человека. Хотя френология оставалась неотъемлемой частью ярмарок и карнавалов, она не получила широкого признания в научном сообществе. [32] Основная критика френологии заключается в том, что исследователи не могли проверять теории эмпирически. [6]

Локализационный взгляд

Локализационный взгляд был связан с тем, что умственные способности локализуются в определенных областях мозга, а не с тем, каковы характеристики способностей и как их измерить. [6] Исследования, проведенные в Европе, такие как исследования Джона Хьюлингса Джексона , подтвердили эту точку зрения. Джексон изучал пациентов с повреждениями мозга , особенно больных эпилепсией . Он обнаружил, что пациенты с эпилепсией часто совершали одни и те же клонические и тонические движения мышц во время своих припадков, что привело Джексона к мысли, что они должны быть вызваны активностью в одном и том же месте мозга каждый раз. Джексон предположил, что определенные функции локализуются в определенных областях мозга, [33] что имело решающее значение для будущего понимания долей мозга .

Общий вид поля

Согласно совокупному полевому обзору, все области мозга участвуют в каждой психической функции. [7]

Пьер Флуренс , французский экспериментальный психолог, бросил вызов локализационистскому взгляду, используя эксперименты на животных. [6] Он обнаружил, что удаление мозжечка (мозга) у кроликов и голубей повлияло на их чувство мышечной координации, и что все когнитивные функции были нарушены у голубей, когда были удалены полушария мозга . Из этого он сделал вывод, что кора головного мозга , мозжечок и ствол мозга функционировали вместе как единое целое. [34] Его подход подвергся критике на том основании, что тесты были недостаточно чувствительны, чтобы заметить избирательные дефициты, если бы они присутствовали. [6]

Возникновение нейропсихологии

Возможно, первые серьезные попытки локализовать психические функции в определенных местах мозга были предприняты Брока и Вернике . Это было достигнуто в основном путем изучения эффектов травм различных частей мозга на психологические функции. [28] В 1861 году французский невролог Поль Брока встретил человека с ограниченными возможностями, который был способен понимать язык, но не мог говорить. Мужчина мог только произносить звук «тан». Позже было обнаружено, что у мужчины была повреждена область левой лобной доли, теперь известная как зона Брока . Карл Вернике, немецкий невролог , нашел пациента, который мог говорить бегло, но бессмысленно. Пациент стал жертвой инсульта и не мог понимать устную или письменную речь. У этого пациента было поражение в области, где встречаются левая теменная и височная доли, теперь известная как зона Вернике . Эти случаи, которые предполагали, что поражения вызывали определенные поведенческие изменения, решительно подтверждали точку зрения локализационистов. Кроме того, афазия — это расстройство обучения, которое также было открыто Полом Брока. Согласно данным Медицинской школы Джонса Хопкинса, афазия — это языковое расстройство, вызванное повреждением определенной области мозга, которая контролирует выражение и понимание речи. [35] Это часто может привести к тому, что человек говорит слова без смысла, что называется «словесным салатом» [36]

Картографирование мозга

В 1870 году немецкие врачи Эдуард Хитциг и Густав Фрич опубликовали свои выводы о поведении животных. Хитциг и Фрич пропускали электрический ток через кору головного мозга собаки, заставляя различные мышцы сокращаться в зависимости от того, какие области мозга подвергались электрической стимуляции. Это привело к предположению, что отдельные функции локализованы в определенных областях мозга, а не во всем мозге, как предполагает совокупное поле зрения. [8] Бродманн также был важной фигурой в картировании мозга; его эксперименты, основанные на методах окрашивания тканей Франца Ниссля, разделили мозг на пятьдесят две области.

20 век

Когнитивная революция

В начале 20-го века установки в Америке характеризовались прагматизмом, что привело к предпочтению бихевиоризма как основного подхода в психологии . Дж. Б. Уотсон был ключевой фигурой с его подходом стимул-реакция. Проводя эксперименты на животных, он стремился иметь возможность предсказывать и контролировать поведение. Бихевиоризм в конечном итоге потерпел неудачу, потому что он не мог обеспечить реалистичную психологию человеческих действий и мыслей – он фокусировался в первую очередь на ассоциациях стимул-реакция за счет объяснения таких явлений, как мышление и воображение. Это привело к тому, что часто называют «когнитивной революцией». [37]

Доктрина нейрона

В начале 20 века Сантьяго Рамон-и-Кахаль и Камилло Гольджи начали работать над структурой нейрона. Гольджи разработал метод окрашивания серебром , который мог полностью окрасить несколько клеток в определенной области, что привело его к убеждению, что нейроны напрямую связаны друг с другом в одной цитоплазме. Кахаль оспорил эту точку зрения, окрасив области мозга, в которых было меньше миелина, и обнаружив, что нейроны являются дискретными клетками. Кахаль также обнаружил, что клетки передают электрические сигналы по нейрону только в одном направлении. И Гольджи, и Кахаль были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1906 году за эту работу по доктрине нейронов. [38]

Середина-конец 20 века

Несколько открытий в 20 веке продолжали продвигать эту область, такие как открытие колонок доминирования глаз , регистрация отдельных нервных клеток у животных и координация движений глаз и головы. Экспериментальная психология также сыграла важную роль в основании когнитивной нейронауки. Некоторые особенно важные результаты были демонстрацией того, что некоторые задачи выполняются посредством дискретных этапов обработки, изучением внимания, [39] [40] и представлением о том, что поведенческие данные сами по себе не предоставляют достаточно информации для объяснения психических процессов. В результате некоторые экспериментальные психологи начали исследовать нейронные основы поведения. Уайлдер Пенфилд создал карты первичных сенсорных и двигательных областей мозга, стимулируя кору пациентов во время операции. Работа Сперри и Газзаниги над пациентами с разделенным мозгом в 1950-х годах также сыграла важную роль в прогрессе этой области. [28] Сам термин когнитивная нейронаука был придуман Газзанигой и когнитивным психологом Джорджем Армитиджем Миллером во время совместной поездки в такси в 1976 году. [41]

Картирование мозга

Новые технологии картирования мозга, в частности фМРТ и ПЭТ , позволили исследователям исследовать экспериментальные стратегии когнитивной психологии, наблюдая за работой мозга. Хотя это часто считается новым методом (большинство технологий появились относительно недавно), основной принцип восходит к 1878 году, когда кровоток впервые связали с функцией мозга. [9] Анджело Моссо , итальянский психолог 19 века, отслеживал пульсации взрослого мозга с помощью нейрохирургически созданных костных дефектов в черепах пациентов. Он отметил, что когда субъекты занимались такими задачами, как математические вычисления, пульсации мозга локально усиливались. Такие наблюдения привели Моссо к выводу, что кровоток мозга следовал за функцией. [9]

Обычно головной мозг делится на 5 отделов: лобная доля, затылочная доля, височные доли, теменная доля и островок. [42] Мозг также делится на борозды и щели. [43] Боковая борозда, называемая сильвиевой бороздой, разделяет лобную и височную доли. Островок описывается как находящийся глубоко по отношению к этой боковой щели. Продольная щель разделяет доли мозга в продольном направлении. Доли считаются различными по распределению сосудов. [42] Общая поверхность состоит из борозд и извилин, которые необходимо идентифицировать для целей нейровизуализации. [43]

Известные эксперименты

На протяжении всей истории когнитивной нейронауки было проведено множество примечательных экспериментов. Например, эксперимент по мысленному вращению, проведенный Косслином и др. в 1993 г. [44], показал, что время, необходимое для мысленного вращения объекта с помощью воображения, равно времени, необходимому для его фактического вращения; они обнаружили, что мысленное вращение объекта активирует части мозга, участвующие в двигательной функции, что может объяснить это сходство. [44]

Другой эксперимент описывает два механизма обработки визуального внимания: внимание снизу вверх и внимание сверху вниз. [45] Они определяют внимание снизу вверх как то, что мозг сначала визуально обрабатывает заметные изображения, а затем окружающую информацию, в то время как внимание сверху вниз включает в себя сосредоточение сначала на объектах, имеющих отношение к задаче. Исследователи обнаружили, что вентральный поток фокусируется на визуальном распознавании, дорсальный поток участвует в пространственной информации, касающейся объекта.

Как эксперименты в области когнитивной нейронауки, их объединяет то, что исследователи измеряют действия или поведение, которые мы можем наблюдать, а затем определяют нейронную основу функции и то, какая часть мозга задействована.

Возникновение новой дисциплины

Рождение когнитивной науки

11 сентября 1956 года в Массачусетском технологическом институте состоялась масштабная встреча когнитивистов . Джордж А. Миллер представил свою работу « Магическое число семь, плюс или минус два » [46], в то время как Ноам Хомский и Ньюэлл и Саймон представили свои выводы по информатике . Ульрик Нейссер прокомментировал многие из результатов этой встречи в своей книге 1967 года «Когнитивная психология» . Термин «психология» ослабевал в 1950-х и 1960-х годах, в результате чего эта область стала называться «когнитивной наукой». Такие бихевиористы, как Миллер, начали фокусироваться на представлении языка, а не на общем поведении. Дэвид Марр пришел к выводу, что следует понимать любой когнитивный процесс на трех уровнях анализа. Эти уровни включают вычислительный, алгоритмический/репрезентативный и физический уровни анализа. [47]

Объединение нейронауки и когнитивной науки

До 1980-х годов взаимодействие между нейронаукой и когнитивной наукой было скудным. [48] Когнитивная нейронаука начала интегрировать недавно заложенную теоретическую основу в когнитивной науке, которая появилась между 1950-ми и 1960-ми годами, с подходами в экспериментальной психологии, нейропсихологии и нейронауке. (Нейронаука не была установлена как единая дисциплина до 1971 года [49] ). Говорят, что в конце 1970-х годов нейробиолог Майкл С. Газзанига и когнитивный психолог Джордж А. Миллер первыми ввели термин «когнитивная нейронаука». [50] В самом конце 20-го века появились новые технологии, которые сейчас являются основой методологии когнитивной нейронауки, включая ТМС (1985) и фМРТ (1991). Более ранние методы, используемые в когнитивной нейронауке, включают ЭЭГ (человеческая ЭЭГ 1920) и МЭГ (1968). Иногда когнитивные нейробиологи используют другие методы визуализации мозга, такие как ПЭТ и ОФЭКТ . Новая технология в нейронауке — NIRS , которая использует поглощение света для расчета изменений окси- и дезоксигемоглобина в корковых областях. У некоторых животных может использоваться одноблочная запись . Другие методы включают микронейрографию , лицевую ЭМГ и отслеживание глаз . Интегративная нейронаука пытается объединить данные в базах данных и сформировать унифицированные описательные модели из различных областей и масштабов: биологии, психологии, анатомии и клинической практики. [51]

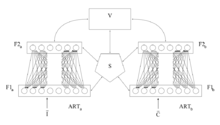

Теория адаптивного резонанса ( ART ) — это когнитивная теория нейронауки, разработанная Гейл Карпентер и Стивеном Гроссбергом в конце 1970-х годов по аспектам того, как мозг обрабатывает информацию . Она описывает ряд моделей искусственных нейронных сетей , которые используют контролируемые и неконтролируемые методы обучения и решают такие проблемы, как распознавание образов и прогнозирование. [52]

В 2014 году Станислас Дехане , Джакомо Риццолатти и Тревор Роббинс были награждены премией Brain Prize «за их новаторские исследования высших мозговых механизмов, лежащих в основе таких сложных человеческих функций, как грамотность, счет, мотивированное поведение и социальное познание, а также за их усилия по пониманию когнитивных и поведенческих расстройств». [53] Бренда Милнер , Маркус Райхл и Джон О'Киф получили премию Кавли по нейронауке «за открытие специализированных мозговых сетей для памяти и познания» [54], а О'Киф разделил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в том же году с Мэй-Бритт Мозер и Эдвардом Мозером «за их открытия клеток, которые составляют систему позиционирования в мозге». [55]

В 2017 году Вольфрам Шульц , Питер Даян и Рэй Долан были награждены премией Brain Prize «за междисциплинарный анализ механизмов мозга, связывающих обучение с вознаграждением, что имеет далеко идущие последствия для понимания поведения человека, включая нарушения принятия решений при таких состояниях, как азартные игры, наркомания, компульсивное поведение и шизофрения». [56]

Последние тенденции

Недавно фокус исследований расширился от локализации областей мозга для определенных функций во взрослом мозге с использованием одной технологии. Исследования расходятся в нескольких различных направлениях: изучение взаимодействий между различными областями мозга, использование нескольких технологий и подходов для понимания функций мозга и использование вычислительных подходов. [57] Достижения в области неинвазивной функциональной нейровизуализации и связанных с ней методов анализа данных также сделали возможным использование высоконатуралистических стимулов и задач, таких как художественные фильмы, изображающие социальные взаимодействия, в когнитивных нейробиологических исследованиях. [58]

В последние годы в области когнитивной нейронауки произошло много новых достижений. Одна из новых появившихся методик называется теневой визуализацией. Этот метод объединил различные аспекты различных методов нейровизуализации, чтобы создать более универсальный метод. Он использует стандартную световую микроскопию и объединяет ее с флуоресцентной маркировкой интерстициальной жидкости во внеклеточном пространстве мозга. Эта методика может помочь исследователям получить более масштабное и детальное представление о мозговой ткани. Это может помочь исследователям лучше понять анатомию и жизнеспособность для своих экспериментов. Эта методика помогла более детально рассмотреть нейроны, микроглию, опухолевые клетки и кровеносные капилляры. Теневая визуализация — это новый подход, который обещает многообещающие результаты в области нейровизуализации. [59]

Еще одной недавней тенденцией в когнитивной нейронауке является использование оптогенетики для исследования функции цепи и ее поведенческих последствий. [60] Эта новая технология представляет собой комбинацию генетического нацеливания определенных нейронов и использования технологии визуализации для наблюдения за мишенями в живых нейронах. Эта техника позволяет ученым видеть нейроны, пока они еще нетронуты у животных, и иметь возможность отслеживать электрические события в этой клетке. Эта новая технология успешно использовалась во многих экспериментах и помогает исследователям наблюдать за активностью мозга и понимать ее роль в болезнях, поведении и функционировании. [61]

Исследователи также модифицировали фМРТ и сделали ее более эффективной с помощью техники, называемой прямой визуализацией нейронной активности или DIANA. Эта группа исследователей изменила программное обеспечение для сбора данных каждые 5 миллисекунд, что в 8 раз быстрее, чем то, что фиксирует обычная техника. После этого программное обеспечение может сшить все изображения, полученные во время визуализации, и создать полный срез мозга. [62]

Когнитивная нейронаука и искусственный интеллект

Когнитивная нейронаука сыграла важную роль в формировании искусственного интеллекта (ИИ). Изучая, как человеческий мозг обрабатывает информацию, исследователи разработали системы ИИ, которые имитируют когнитивные функции, такие как обучение, распознавание образов и принятие решений. Хорошим примером этого являются нейронные сети, которые вдохновлены связями между нейронами в мозге. Эти сети составляют основу многих приложений ИИ. [63]

Глубокое обучение, подраздел ИИ, использует нейронные сети для воспроизведения процессов, аналогичных тем, что происходят в человеческом мозге. Например, сверточные нейронные сети (CNN) смоделированы по образцу зрительной системы и преобразовали такие задачи, как распознавание изображений и анализ речи. ИИ также извлекает выгоду из достижений в технологиях визуализации мозга, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ). Эти инструменты предоставляют ценную информацию о нейронной активности, которая помогает улучшить системы ИИ, предназначенные для имитации мыслительных процессов человека. [64]

Несмотря на прогресс, воспроизведение сложности человеческого познания остается проблемой. Исследователи сейчас изучают гибридные модели, которые объединяют нейронные сети с символическим рассуждением, чтобы лучше имитировать то, как люди думают и решают проблемы. Этот подход показывает перспективы для устранения некоторых ограничений текущих систем ИИ. [65]

Когнитивная нейронаука и нейротерапия

Когнитивная нейронаука способствовала разработке новых неинвазивных методов нейростимуляции и развивалась параллельно с нейротерапией, направленной на контроль симптомов и лечение нескольких состояний в медицинском лечении. [66] Неинвазивная нейротерапия привлекла значительное внимание научного сообщества, поскольку эти методы могут быть персонализированы и использоваться в лечении независимо от основных состояний. [67] Основываясь на исследованиях в области когнитивной нейронауки, методы нейростимуляции применяют различные инновации для оказания энергетического воздействия на нервную систему с использованием электрической , магнитной и/или электромагнитной энергии для лечения психических и физических расстройств здоровья у пациентов. [66] [67] Поскольку нейротерапия направлена на излечение без вреда и реализует системную целевую доставку энергетического стимула в определенную неврологическую зону в организме для изменения нейронной активности и стимуляции нейропластичности , последней тенденцией в когнитивной нейронауке является исследование естественной нейростимуляции. [67]

Темы

- Внимание

- Когнитивное развитие

- Сознание

- Креативность

- Принятие решений

- Эмоции

- Интеллект

- Язык

- Обучение

- Память

- Восприятие

- Социальное познание

- Блуждание разума

Методы

Экспериментальные методы включают:

- Психофизика

- Отслеживание взгляда

- Функциональная магнитно-резонансная томография

- Электроэнцефалография

- Магнитоэнцефалография

- Электрокортикография

- Транскраниальная магнитная стимуляция

- Компьютерное моделирование

Известные люди

- Йеспер Могенсен , датский нейробиолог и бывший профессор университета.

Смотрите также

- Проблема привязки

- Когнитивная биология

- Когнитивная психология

- Воплощенное познание

- Экспериментальная психология

- Когнитивная психофизиология

- Аффективная нейронаука

- Социальная нейронаука

- Социальная когнитивная нейронаука

- Культурная нейронаука

- Список когнитивных нейробиологов

- Нейрохимия

- Нейроэтология

- Нейроэндокринология

- Нейробиология

Ссылки

- ^ Газзанига, Иври и Мангун 2002, ср. заголовок

- ^ abc Батлер М.Дж., Сеньор К. «К организационной когнитивной нейронауке». Анналы Нью-Йоркской академии наук . 2007 Ноябрь;1118(1):1-7. https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1196/annals.1412.009

- ^ abc Boone W, Piccinini G (2016). «Революция когнитивной нейронауки. Синтез». 2016 май;193:1509-34. https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-015-0783-4

- ^ ab Gazzaniga 2002, стр. xv

- ^ "Нарушения обучаемости | BRAIN". brainaacn.org . Получено 2022-04-27 .

- ^ abcde Косслин, С. М. и Андерсен, Р. А. (1992). Frontiers incognitive neuroscience. Кембридж, Массачусетс: MIT press.

- ^ ab Корделия Эриксон-Дэвис. "Тренировка с использованием нейробиоуправления при паркинсоническом треморе и брадикинезии" (PDF) . Получено 23.05.2013 .

- ^ abc Фрич, Г.; Хитциг, Э. (июнь 2009 г.). «Электрическая возбудимость головного мозга (Über die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns)». Эпилепсия и поведение . 15 (2): 123–130 . doi :10.1016/j.yebeh.2009.03.001. PMID 19457461. S2CID 40594131.

- ^ abc Raichle, Marcus E. (2009). «Краткая история картирования человеческого мозга». Trends in Neurosciences . 32 (2): 118– 126. doi :10.1016/j.tins.2008.11.001. PMID 19110322. S2CID 205403489.

- ^ Guthri WKC (1971). История греческой философии . Лондон: Cambridge University Press. стр. 348.

- ^ Ллойд Г. (2007). «Пневма между телом и душой». Журнал Королевского антропологического института . 13: S135 – S146. doi:10.1111/j.1467-9655.2007.00409.x

- ^ Dronkers NF, Plaisant O, Iba-Zizen MT, Cabanis EA (май 2007 г.). «Исторические случаи Поля Брока: МРТ с высоким разрешением мозга Леборна и Лелонга». Brain. 130 (Pt 5): 1432–41. doi:10.1093/brain/awm042 https://academic.oup.com/brain/article-abstract/130/5/1432/283170?redirectedFrom=fulltext&login=false

- ^ Шиллер Ф. (1979). Поль Брока, основатель французской антропологии, исследователь мозга . Издательство Калифорнийского университета. ISBN 978-0-520-03744-1., стр. 192–97

- ^ "Camillo Golgi – Facts". NobelPrize.org . Nobel Prize Outreach AB 2025. Вт. 14 января 2025 г. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1906/golgi/facts/

- ^ Вернике К (1995). «Комплекс симптомов афазии: психологическое исследование на анатомической основе (1875)». В Поле Элинге (ред.). Хрестоматия по истории афазии: от Франца Галля до Нормана Гешвинда . Том 4. Амстердам: John Benjamins Pub Co. стр. 69–89. ISBN 978-90-272-1893-3.

- ^ Sandrone S (2014). «Взвешивание мозговой активности с помощью весов: оригинальные рукописи Анджело Моссо выходят на свет». Brain. 137 (Pt 2): 621–633. doi:10.1093/brain/awt091 https://academic.oup.com/brain/article-abstract/137/2/621/280970?redirectedFrom=fulltext&login=false

- ^ Розо Х.А., Мартинес-Гальего I, Родригес-Морено А (2024). «Кахаля, нейронная теория и идея пластичности мозга». Передний Нейроанат. 2024, 19 февраля; 18: 1331666. дои: 10.3389/fnana.2024.1331666. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10910026/

- ^ Фрейд С. (1894). «Kritische Besprechungen und literarische Anzeigen: Atlas des menschlichen Gehirns und des Faserverlaufes von Ed. Flatau». Интер Клин Рундш 8: 1131–1132

- ^ Guillery RW (1999). "Brodmann's 'Localisation in the Cerebral Cortex'. Переведено и отредактировано Laurence J. Garey". (стр. xviii+300; иллюстрировано; £28 в твердом переплете; ISBN 1 86094 176 1.) Лондон: Imperial College Press. 1999. Journal of Anatomy . 2000;196(3):493-496. doi:10.1046/j.1469-7580.2000.196304931.x

- ^ Haas LF (январь 2003 г.). «Ганс Бергер (1873–1941), Ричард Катон (1842–1926) и электроэнцефалография». Журнал неврологии, нейрохирургии и психиатрии . 74 (1): 9. doi:10.1136/jnnp.74.1.9

- ^ İnce R, Adanır SS, Sevmez F (сентябрь 2021 г.). «Изобретатель электроэнцефалографии (ЭЭГ): Ганс Бергер (1873-1941)». Нервная система ребенка . 37 (9): 2723–2724. doi:10.1007/s00381-020-04564-z

- ^ Brownell GL, Sweet WH (1953). «Локализация опухолей мозга с помощью позитронных излучателей», Nucleonics 11(11), 40–45 (1953).

- ^ Майкл Э. Фелпс, премия Энрико Ферми 1998 года. Министерство энергетики США. Получено 18.01.2025 с сайта https://science.osti.gov/fermi/Award-Laureates/1990s/phelps

- ^ Cherry SR (2012). Физика в ядерной медицине (4-е изд.). Филадельфия: Saunders. стр. 60. ISBN 9781416051985.

- ^ Filler A (2009). «История, развитие и влияние компьютерной визуализации в неврологической диагностике и нейрохирургии: КТ, МРТ и DTI». Nat Prec (2009). https://doi.org/10.1038/npre.2009.3267.4

- ^ Гловер ГХ. (2011). «Обзор функциональной магнитно-резонансной томографии». Neurosurg Clin N Am. 2011 Апрель;22(2):133-9, vii. doi: 10.1016/j.nec.2010.11.001.

- ^ Сирджованни, Элизабетта (2009). «Механистический подход к психиатрической классификации» (PDF) . Диалоги по философии, ментальным и нейронаукам . 2 (2): 45–49 .

- ^ abc Uttal, William R. (2011). Mind and Brain: A Critical Appraisal of Cognitive Neuroscience . MIT Press. ISBN 978-0-262-29803-2.[ нужна страница ]

- ^ Гросс, Чарльз Г. (июль 1995 г.). «Аристотель о мозге». The Neuroscientist . 1 (4): 245–250 . doi :10.1177/107385849500100408. S2CID 146717837.

- ^ Смит, CUM (январь 2013 г.). «Кардиоцентрическая нейрофизиология: сохранение заблуждения». Журнал истории нейронаук . 22 (1): 6– 13. doi : 10.1080/0964704X.2011.650899. PMID 23323528. S2CID 34077852.

- ^ Хэтфилд, Гэри (июнь 2002 г.). «Психология, философия и когнитивная наука: размышления об истории и философии экспериментальной психологии». Mind & Language . 17 (3): 207– 232. doi :10.1111/1468-0017.00196.

- ↑ Bear, Connors & Paradiso 2007, стр. 10–11.

- ^ Энерсен, OD 2009

- ^ Боринг, Э. Г. (1957). История экспериментальной психологии. Нью-Йорк.

- ^ "Афазия". www.hopkinsmedicine.org . Получено 2022-04-27 .

- ^ "Площадь Вернике | Определение, местоположение, функции и факты | Britannica". www.britannica.com . Получено 2022-04-27 .

- ^ Мэндлер, Джордж (2002). «Истоки когнитивной (р)эволюции». Журнал истории поведенческих наук . 38 (4): 339– 353. doi :10.1002/jhbs.10066. PMID 12404267. S2CID 38146862.

- ^ «Нобелевская премия по физиологии и медицине 1906 года».

- ^ Карраско, Мариса (2011). «Визуальное внимание: последние 25 лет». Vision Research . 51 (13): 1484– 1525. doi : 10.1016/j.visres.2011.04.012. PMC 3390154. PMID 21549742 .

- ^ Кастнер, Сабина; Унгерлейдер, Лесли Г. (2000). «Механизмы зрительного внимания в коре головного мозга человека». Annual Review of Neuroscience . 23 : 315–41 . doi :10.1146/annurev.neuro.23.1.315. PMID 10845067. S2CID 11869810.

- ^ Газзанига, Майкл (1984). «Предисловие». Справочник по когнитивной нейронауке . стр. vii.

- ^ ab Casillo, Stephanie M.; Luy, Diego D.; Goldschmidt, Ezequiel (2020-02-01). «История долей мозга». World Neurosurgery . 134 : 353–360 . doi :10.1016/j.wneu.2019.10.155. ISSN 1878-8750. PMID 31682988.

- ^ аб Рибас, Гильерме Карвальял (февраль 2010 г.). «Мозговые борозды и извилины». Нейрохирургический фокус . 28 (2): Е2. дои : 10.3171/2009.11.FOCUS09245. ISSN 1092-0684. ПМИД 20121437.

- ^ ab Kosslyn, Stephen M.; Digirolamo, Gregory J.; Thompson, William L.; Alpert, Nathaniel M. (1998). «Умственное вращение объектов по сравнению с руками: нейронные механизмы, выявленные с помощью позитронно-эмиссионной томографии». Психофизиология . 35 (2): 151– 161. doi :10.1111/1469-8986.3520151. ISSN 1469-8986. PMID 9529941.

- ^ Itti, L.; Koch, C. (март 2001 г.). «Вычислительное моделирование визуального внимания». Nature Reviews. Neuroscience . 2 (3): 194– 203. doi :10.1038/35058500. ISSN 1471-003X. PMID 11256080.

- ^ Миллер (1956). «Магическое число семь плюс или минус два: некоторые ограничения нашей способности обрабатывать информацию». Psychological Review . 63 (2): 81– 97. CiteSeerX 10.1.1.308.8071 . doi :10.1037/h0043158. PMID 13310704. S2CID 15654531.

- ^ «Подходы в когнитивной психологии». JungMinded .

- ^ недоступно, [1] недоступно

- ^ Общество нейронауки. Дата первого заседания Общества нейронауки

- ^ "О ЦНС". Cognitive Neuroscience Society . Получено 25 июня 2023 г.

- ^ "Рост психологии как науки - Происхождение психологии". www.boundless.com . Архивировано из оригинала 28 июня 2013 г. Получено 6 июня 2022 г.

- ^ Карпентер, GA, Гроссберг, S., и Рейнольдс, JH (1991), ARTMAP: Контролируемое обучение в реальном времени и классификация нестационарных данных с помощью самоорганизующейся нейронной сети Архивировано 19 мая 2006 г. в Wayback Machine , Neural Networks , 4, 565-588

- ^ "The Brain Prize". Архивировано из оригинала 2015-09-05 . Получено 2015-11-10 .

- ^ "Лауреаты премии Кавли 2014 года в области нейронауки". 2014-05-30.

- ^ "Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года". NobelPrize.org .

- ^ Галлагер, Джеймс (6 марта 2017 г.). «Ученые выигрывают премию за исследование мозга». BBC . Получено 6 марта 2017 г. .

- ^ Такео, Ватанабэ. "Cognitive neuroscience Editorial review" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2012-12-24 . Получено 2011-12-01 .

- ^ Хассон, Ури и др. (2004). «Межпредметная синхронизация корковой активности во время естественного зрения». Science . 303 (5664): 1634– 1640. Bibcode :2004Sci...303.1634H. doi :10.1126/science.1089506. PMID 15016991. S2CID 12688628.

- ^ Дембицкая, Ю., Бойс, AKJ, Идзиак, А., Пурхалили Лангероди, А., Аризоно, М., Жирар, Дж., Ле Бурдель, Г., Дюкро, М., Сато-Фитусси, М., Очоа де Амесага А., Ойзель К., Банселин С., Мерсье Л., Пфайффер Т., Томпсон Р.Дж., Ким С.К., Бикфалви А. и Нэгерл У.В. (2023). Теневая визуализация для паноптической визуализации тканей головного мозга in vivo. Природные коммуникации , 14 (1), 6411. https://doi.org/10.1038/s41467-023-42055-2

- ^ Pama, EA Claudia; Colzato, Lorenza S.; Hommel, Bernhard (6 сентября 2013 г.). «Оптогенетика как инструмент нейромодуляции в когнитивной нейронауке». Frontiers in Psychology . 4 : 610. doi : 10.3389 /fpsyg.2013.00610 . PMC 3764402. PMID 24046763.

- ^ Deisseroth, Karl; Feng, Guoping; Majewska, Ania K.; Miesenböck, Gero; Ting, Alice; Schnitzer, Mark J. (11.10.2006). «Оптические технологии следующего поколения для освещения генетически направленных мозговых цепей». Journal of Neuroscience . 26 (41): 10380– 10386. doi :10.1523/JNEUROSCI.3863-06.2006. ISSN 0270-6474. PMC 2820367. PMID 17035522 .

- ^ Прилламан, Маккензи (2022-10-13). «Быстрое сканирование МРТ фиксирует активность мозга у мышей». Nature . doi :10.1038/d41586-022-03276-5. PMID 36229690.

- ^ ЛеКун, Янн; Бенджио, Йошуа; Хинтон, Джеффри (28.05.2015). «Глубокое обучение». Nature . 521 (7553): 436– 444. Bibcode :2015Natur.521..436L. doi :10.1038/nature14539. ISSN 0028-0836. PMID 26017442.

- ^ Лейк, Бренден М.; Ульман, Томер Д.; Тененбаум, Джошуа Б.; Гершман, Сэмюэл Дж. (2017). «Создание машин, которые учатся и думают как люди». Поведенческие и мозговые науки . 40 : e253. arXiv : 1604.00289 . doi : 10.1017/S0140525X16001837. ISSN 0140-525X. PMID 27881212.

- ^ Лэнгли, Кристель; Кирстя, Богдан Ионут; Куццолин, Фабио; Саакян, Барбара Дж. (2022-04-05). «Теория разума и обучение предпочтениям на стыке когнитивной науки, нейронауки и ИИ: обзор». Frontiers in Artificial Intelligence . 5. doi : 10.3389/frai.2022.778852 . ISSN 2624-8212. PMC 9038841. PMID 35493614 .

- ^ ab Chapin TJ, Russell-Chapin LA (2013). «Нейротерапия и: лечение психологических и поведенческих проблем на основе мозга». Routledge ; 2013 4 декабря.

- ^ abc Val Danilov I (2023). «Происхождение естественной нейростимуляции: повествовательный обзор неинвазивных методов стимуляции мозга». OBM Neurobiology 2024; 8(4): 260; https://doi:10.21926/obm.neurobiol.2404260.

Дальнейшее чтение

- Баарс, Бернард Дж.; Гейдж, Николь М. (2010). Познание, мозг и сознание: Введение в когнитивную нейронауку . Academic Press. ISBN 978-0-12-381440-1.

- Bear, Mark F.; Connors, Barry W.; Paradiso, Michael A. (2007). Нейронаука . Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-0-7817-6003-4.

- Черчленд, Патрисия Смит ; Сейновски, Терренс Джозеф (1992). Вычислительный мозг . MIT Press. ISBN 978-0-262-33965-0.

- Код, Крис (2004). «Классические случаи: древние и современные вехи в развитии нейропсихологической науки». В Код, Крис; Джоанетт, Ив; Лекур, Андре Рох; Уоллесч, Клаус-В (ред.). Классические случаи в нейропсихологии . стр. 17–25 . doi :10.4324/9780203304112-8 (неактивен 13 декабря 2024 г.). ISBN 978-0-203-30411-2.

{{cite book}}: CS1 maint: DOI inactive as of December 2024 (link) - Enersen, OD (2009). Джон Хьюлингс Джексон. В: Who Named It. http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/2766.html Получено 14 августа 2009 г.

- Газзанига, М.С. , Иври, Р.Б. и Мангун, Г.Р. (2002). Когнитивная нейронаука: биология разума (2-е изд.). Нью-Йорк: WWNorton.

- Галлистел, Р. (2009). «Память и вычислительный мозг: почему когнитивная наука преобразует нейронауку». Wiley-Blackwell ISBN 978-1-4051-2287-0 .

- Газзанига, М.С. , Когнитивные нейронауки III , (2004), MIT Press , ISBN 0-262-07254-8

- Газзанига, М. С. , редактор (1999). Беседы в области когнитивных нейронаук , The MIT Press , ISBN 0-262-57117-X .

- Стернберг, Элиезер Дж. Вы машина? Мозг, разум и что значит быть человеком. Амхерст, Нью-Йорк: Prometheus Books.

- Уорд, Джейми (2015). Руководство для студентов по когнитивной нейронауке (3-е изд.). Psychology Press. ISBN 978-1848722729.

- Справочник по функциональной нейровизуализации познания Роберто Кабеса, Алан Кингстоун

- Принципы нейронауки Эрик Р. Кандел, Джеймс Х. Шварц, Томас М. Джесселл

- Когнитивная нейронаука памяти Аманда Паркер, Эдвард Л. Уайлдинг, Тимоти Дж. Басси

- Нейронные теории мозга Кристофа Коха, Джоэла Л. Дэвиса

- Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning Авторы: Кейт Джеймс Холиоук, Роберт Г. Моррисон

- Справочник по математическому познанию Джейми И. Д. Кэмпбелл

- Когнитивная психология Майкла У. Айзенка, Марка Т. Кина

- Развитие интеллекта Майка Андерсона

- Развитие умственной обработки Андреас Деметриу и др.

- Память и мышление Роберта Х. Логи, К. Дж. Гилхули

- Емкость памяти Нельсона Коуэна

- Труды девятнадцатой ежегодной конференции по когнитивной науке

- Модели рабочей памяти Акиры Мияке, Прити Шах

- Память и мышление Роберта Х. Логи, К. Дж. Гилхули

- Изменения в рабочей памяти Эндрю Р.А. Конвэй и др.

- Емкость памяти Нельсона Коуэна

- Познание и интеллект Роберт Дж. Стернберг, Джин Э. Претц

- Общий фактор интеллекта Роберт Дж. Стернберг, Елена Григоренко

- Неврологическая основа обучения, развития и открытия Антона Э. Лоусона

- Память и человеческое познание Автор: Джон Т. Э. Ричардсон

- Общество нейронауки. https://web.archive.org/web/20090805111859/http://www.sfn.org/index.cfm?pagename=about_SfN#timeline Получено 14 августа 2009 г.

- Кейджи Танака , «Современное мнение в области нейробиологии», (2007)

Внешние ссылки

- Домашняя страница Когнитивного Нейробиологического Общества

- Есть что-то в Zero

- Что такое когнитивная нейронаука?, Джейми Уорд/Psychology Press

- goCognitive — Образовательные инструменты для когнитивной нейронауки (включая видеоинтервью)

- CogNet, Интернет-сообщество по изучению мозга и когнитивных наук, Массачусетский технологический институт

- Когнитивная нейронаука Arena, Psychology Press

- Когнитивная нейронаука и философия, CUJCS, весна 2002 г.

- Атлас всего мозга. Топ-100 структур мозга

- Группа по обсуждению когнитивной нейронауки

- Джон Джонидес, большая роль в когнитивных нейронауках от Beebrite

- Введение в когнитивную нейронауку

- AgliotiLAB — Лаборатория социальной и когнитивной нейронауки, основанная в 2003 году в Риме, Италия.

Связанные Викиучебники

- Википедия по когнитивной психологии и когнитивной нейронауке

- Викиучебник по исследованиям сознания

- Глава «Когнитивная нейронаука» в Википедии о нейронауке

- Вики-книга Computational Cognitive Neuroscience Архивировано 24 июля 2019 г. на Wayback Machine