Глиптодон

| Глиптодон | |

|---|---|

| |

| Скелет G. clavipes в Музее естествознания , Вена | |

| Научная классификация | |

| Домен: | Эукариоты |

| Королевство: | Анималия |

| Тип: | Хордовые |

| Сорт: | Млекопитающие |

| Заказ: | Поясная кость |

| Семья: | Хламифориды |

| Подсемейство: | † Глиптодонтины |

| Род: | † Глиптодон Оуэн , 1839 |

| Типовой вид | |

| † Глиптодон клювоносый Оуэн, 1839 | |

| Другие виды | |

| |

| |

| Распространение Glyptodon (зеленый) по сравнению с Glyptotherium (оранжевый). | |

| Синонимы | |

Синонимия рода

Синонимы G. clavipes

Синонимы G. reticulatus

Сомнительные виды

| |

Glyptodon ( букв. « рифленый или резной зуб » ; от древнегреческого γλυπτός ( gluptós ) «скульптурный» и ὀδοντ- , ὀδούς ( odont-, odoús ) «зуб») [1] — род глиптодонтов , вымершей группы крупных травоядных броненосцев , которые жили с плиоцена , около 3,2 миллионов лет назад, [2] до раннего голоцена, около 11 000 лет назад, в Южной Америке . Это один из самых известных родов глиптодонтов, если не самый известный. Глиптодонты имеют долгое и легендарное прошлое, будучи первым названным вымершим поясным броненосцем и типовым родом подсемейства Glyptodontinae. Окаменелости глиптодона были обнаружены еще в 1814 году в отложениях плейстоцена в Уругвае, хотя многие из нихранние палеонтологи ошибочно относили к наземному ленивцу мегатерию .

Типовой вид , G. clavipes , был описан в 1839 году известным британским палеонтологом сэром Ричардом Оуэном . Позже, в 19 веке, десятки полных скелетов были обнаружены в местах раскопок и описаны палеонтологами, такими как Флорентино Амегино и Герман Бурмейстер . В эту эпоху многие виды Glyptodon были названы, некоторые из них основаны на фрагментарных или изолированных останках. Ископаемые останки из Северной Америки также были отнесены к Glyptodon , но с тех пор все они были помещены в близкородственный род Glyptotherium . Только в конце 1900-х и в 21 веке произошел полный обзор рода, ограничивший Glyptodon всего пятью видами в рамках одного рода.

Глиптодонты были, как правило, крупными, четвероногими, травоядными броненосцами с бронированными панцирями (верхняя оболочка), которые состояли из сотен взаимосвязанных остеодерм (структур в дерме, состоящих из кости). Другие части брони покрывали хвосты и крышу черепа , череп был высоким с гипсодонтными (высококорончатыми) зубами. Что касается посткраниальной анатомии, то у глиптодонтинов обнаружены таз , сросшийся с панцирем, амальгамированный позвоночник, короткие конечности и маленькие пальцы. Глиптодонты достигали до 2 метров (6,56 футов) в длину и 400 килограммов (880 фунтов) в весе, что делало его одним из крупнейших глиптодонтинов, но не таким большим, как его близкий родственник Glyptotherium [ необходима ссылка ] или Doedicurus , крупнейший известный глиптодонт. Глиптодон морфологически и филогенетически наиболее похож на Глиптотерия, однако они отличаются по нескольким параметрам. Глиптодон в среднем крупнее [ требуется ссылка ] , с удлиненным панцирем, относительно коротким хвостом и крепкой скуловой костью.

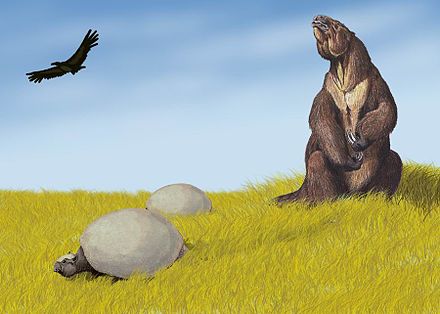

Глиптодонты существовали миллионы лет, хотя сам Глиптодон был одним из последних выживших представителей. Глиптодон был одним из многих представителей южноамериканской мегафауны , многие местные группы, такие как нотоунгуляты и наземные ленивцы, достигали огромных размеров. У Глиптодона был смешанный рацион из трав и других растений, вместо этого он жил на опушках лесов и лугов, где кустарник был ниже. У Глиптодона была широкая морда, приспособленная для массового питания. Броня могла защищать животное от хищников, многие из которых сосуществовали с Глиптодоном , включая «саблезубую кошку» Смилодона , большого псового Протоциона и гигантского медведя Арктотерия .

Глиптодон , как и все остальные глиптодонты, вымер в конце позднего плейстоцена, около 12 000 лет назад, как часть позднеплейстоценовых вымираний , вместе с большинством крупных млекопитающих в Америке. Свидетельства охоты на глиптодонтов недавно прибывшими палеоиндейцами предполагают, что люди могли быть причинным фактором вымираний.

История

Путаница сМегатерий

История и таксономия Glyptodon являются легендарными и запутанными, поскольку они включали путаницу с другими родами и сомнительными видами, а также отсутствие подробных данных. Первое зарегистрированное открытие Glyptodon было еще в 1814 году, когда уругвайский священник, ученый, солдат, а позже политик Дамасо Антонио Ларраньяга (1771–1848) написал об открытии нескольких необычных ископаемых в своем Diario de Historia Natural, который включал его описания многих новых видов муравьев, птиц, млекопитающих и даже одну из первых фигур вымершего Megatherium , рода гигантских наземных ленивцев , который был назван в 1796 году французским ученым Жоржем Кювье (1769–1832). [3] [4] Это было первое зарегистрированное открытие глиптодонта или ископаемого поясного ленивца . [4] Необычные окаменелости состояли из бедренной кости, фрагментов панциря и хвостовой трубки (бронированного хвостового покрытия, обнаруженного у глиптодонтин), которые он собрал в плейстоценовых слоях (около 2,5–0,011 млн лет назад) на берегах ручья Солис-Гранде в Уругвае. [4] [5] Ларраньяга идентифицировал окаменелости как останки Dasypus ( Megatherium ), полагая, что Megatherium был подродом Dasypus, основываясь на неправильном отнесении остеодерм глиптодонтин к Megatherium несколькими годами ранее испанским ученым Хуаном Баутистой Бру де Рамоном, что ввело других ученых в заблуждение, заставив их поверить, что окаменелости глиптодонтин на самом деле принадлежали бронированным мегатериям. [6] [4]

Ларраньяга написал французскому ученому Огюсту Сент-Илеру об открытии, и письмо было воспроизведено Кювье в 1823 году во втором томе его знаменательной книги Recherches sur les ossemens fossiles . [7] Ларраньяга также отметил, что похожие окаменелости были найдены в «аналогичных слоях около озера Меррим, на границе португальских колоний ( южная Бразилия )». [7] [6] Эти окаменелости также, вероятно, принадлежали глиптодонтинам, возможно, близкородственному Hoplophorus . [8] Гипотеза бронированного мегатерия получила дальнейшее подтверждение позже в 1827 году, когда части панциря глиптодонта , а также частичная бедренная кость и часть хвостовой брони были найдены прусским путешественником в Монтевидео , Уругвай, по имени г-н Селлоу, который отправил панцирь в Берлин , где он был описан профессором фон Вайсом, который отнес его к мегатерию . [9] Бедренная кость и хвостовой панцирь были обнаружены в Кенье на севере Уругвая, в то время как панцирь был найден в реке Арапей . [9] [5] Вайс и другие палеонтологи отметили, что остеодермы очень похожи на те, что у броненосцев, таких как Dasypus , но гипотеза Кювье была популяризирована на основе неправильного отнесения остеодерм глиптодонтиновых к Megatherium. [6] [7]

Другая работа по гипотезе бронированного мегатерия была опубликована в 1833 году берлинским ученым Э. Д'Альтоном, который описал больше материала, присланного Селлоу, включая части конечностей, кисти и плечевого пояса . Д'Альтон признал большое сходство окаменелостей с Dasypus и предположил, что это был гигантский броненосец, вопреки представлению о том, что они были от Megatherium . Несмотря на это, Д'Альтон не создал нового названия для окаменелостей и вместо этого написал, что необходим дополнительный материал, чтобы отличить его от других броненосцев. Д'Альтон не упомянул Megatherium или его остеодермы в статье, но он подразумевал, что вся « броня Megatherium » вместо этого была от его броненосца. Эта гипотеза была поддержана Лориллардом в 1836 году, который упомянул, что гипсовый слепок панциря большого броненосца представляет собой отдельный таксон от Megatherium , и что броня, упомянутая у ленивца, вместо этого была от броненосца. [5]

В 1837 году был назван первый глиптодонтин, Hoplophorus euphractus , когда датский палеонтолог Петер Вильгельм Лунд опубликовал серию мемуаров об окаменелостях Лагоа-Санта в Бразилии, датируемых плейстоценом. [10] [8] Окаменелости включали остеодермы, сопоставимые с теми, что ранее описал Ларраньяга, а также зубы, фрагменты черепа, кости конечностей и другие элементы. [5] [8] После 1837 года европейские палеонтологи быстро один за другим дали названия нескольким новым родам и видам глиптодонтин: Chlamydotherium на основе панциря Селлоу и Orycterotherium на основе бедренной кости Селлоу были названы немецким ученым Х. Г. Бронном в 1838 году, [11] Pachypus был назван Эдуардом Д'Альтоном в 1839 году на основе материалов Селлоу 1833 года, [5] Neothoracophorus (первоначально Thoracophorus , но название было присвоено жуку ) был назван в 1889 году аргентинским палеонтологом Флорентино Амегино [12] на основе изолированных остеодерм, которые теперь идентифицированы как остеодермы молодой особи глиптодона из Патагонии, [13] и Lepitherium в 1839 году Жоффруа Сент-Илером на основе остеодерм Селлоу. [14] [15] Сент-Иллер считал, что остеодермы, обнаруженные Селлоу, даже не являются млекопитающими, а являются родственниками Teleosaurus , крокодилоподобной рептилии, известной из юрских отложений во Франции. [15] [14]

Ричард Оуэн и упомянутые виды

В 1838 году британскому дипломату сэру Вудбайну Пэришу (1796–1882) был отправлен изолированный молярный зуб и письмо об открытии нескольких крупных окаменелостей из реки Матанза в Буэнос-Айресе , Аргентина, которые датируются плейстоценом. [16] [17] Позже Пэриш собрал еще несколько окаменелостей из местностей в Лас-Авериасе и Вильянуэве; последний сохранил наиболее полный скелет, который включал фрагмент нижней челюсти, частичные конечности и когти одной особи. В том же году они были переданы в коллекцию Пэриша в Королевском колледже хирургов в Соединенном Королевстве. Некоторые из этих окаменелостей были отлиты в Музее естественной истории в Лондоне , но оригинальные окаменелости были уничтожены после немецких бомбардировок колледжа во время Второй мировой войны с 1940 по 1941 год. [13] [17] Глиптодон был назван Ричардом Оуэном (1804–1892), одним из самых влиятельных британских натуралистов викторианской эпохи, написавшим главу о животном и опубликовавшим реконструкцию его скелета в книге « Буэнос-Айрес и провинции Рио-де-Ла-Плата: их нынешнее состояние, торговля и долги» в 1839 году. [18] [19] В этой книге Оуэн ошибочно полагал, что все они были от одного экземпляра, название «Глиптодон» («бороздчатый зуб») основано на анатомии молярий. [19] [17] Более позднее исследование показало, что моляры на самом деле принадлежат другому глиптодонту, Panochthus , а особь из Виллануэвы была обозначена как лектотип Робертом Хоффштеттером в 1955 году. [20] Особь из Лас-Авериаса состоит из панциря, который упоминался только в описании Оуэна, но использовался в более поздних реконструкциях животного и с тех пор был утерян. Проблема с лектотипом G. clavipes заключается в том, что материал недиагностичен и неотличим от других видов Glyptodon и даже Glyptotherium , что делает его сомнительным.

Cuadrelli et al (2018) обозначили вид как вид inquirenda из-за этой проблемы и отметили, что необходимы дополнительные анализы. [17] В 1860 году синьор Максимо Терреро собрал частичный скелет, включая череп и панцирь, G. clavipes из реки Саладо на юге Буэнос-Айреса и датировал его плейстоценом. Эти окаменелости также были отправлены в Королевский колледж хирургов, где они были подробно описаны британским палеонтологом Томасом Генри Хаксли (1825–1895) в 1865 году во время всестороннего обзора таксона. [5] Этот скелет также был уничтожен во время Второй мировой войны, но Хаксли опубликовал несколько иллюстраций, которые представили большое количество новой информации о таксоне. [5] [21]

Позже, в 1845 году, многие другие окаменелости, найденные Пэришем в слоях плейстоцена в Аргентине, были названы Оуэном в качестве новых видов Glyptodon : G. ornatus, G. reticulatus, G. tuberculatus и G. clavicaudatus в 1847 году. Из этих дополнительных видов только G. reticulatus по-прежнему считается действительным видом Glyptodon , поскольку G. ornatus был переназначен в род Neosclerocalyptus , [22] G. tuberculatus — в род Panochthus , [23] а G. clavicaudatus — в род Doedicurus . [24] G. reticulatus был назван на основе нескольких фрагментов панциря, которые также были извлечены из реки Матанза, но у них отсутствует подробная информация о местонахождении, и окаменелости также были уничтожены во время Второй мировой войны. Фрагменты также были отлиты NHMUK и использовались для диагностики вида. [25]

Другие палеонтологи также начали давать названия видам Glyptodon после 1840-х годов, но многие из них сейчас считаются сомнительными, species inquirenda или синонимами ранее названных видов. [26] [17] Пар Л. Нодот описал новый род и вид глиптодонтин в 1857 году, Schistopleurum typus , на основе хвостовой трубки, найденной в пампасах Аргентины, но с тех пор он был синонимизирован с G. reticulatus . [27] Другой вид, который сейчас считается действительным, G. munizi , был описан в 1881 году аргентинским палеонтологом Флорентино Амегино (1853–1911) на основе нескольких остеодерм, найденных в Энсенадане Арройо-дель-Медио , Сан-Николас, Аргентина . [28] [29] В течение многих лет таксон был известен только по фрагментарному голотипу, но череп и полный материал панциря вида были позже подробно описаны в 2006 году, что закрепило его достоверность. [28] [17] Немецкий зоолог Герман Бурмейстер описал несколько ископаемых Glyptodon в 1860-х годах, многие из них он назвал новыми видами самого Glyptodon или синонимом Schistopleurum , все из которых теперь являются синонимами Glyptodon и его вида. [30] [17] В 1908 году Флорентино Амегино назвал другой вид Glyptodon, G. chapalmalensis , на основе фрагмента панциря, который он собрал на атлантическом побережье провинции Буэнос-Айрес, который датировался Чападмалаланским периодом . В 1932 году А. Кастелланос выделил новый род для G. chapalmalensis , Paraglyptodon , который позже включил другой вид, P. uquiensis , основанный на более полных образцах, собранных в Укиа , Аргентина, между 1909 и 1912 годами. [31] [32] Первый вид сомнителен, но, скорее всего, не Glyptodon, исходя из его возраста. [33] P. uquiensis был синонимизирован с Glyptodon и, возможно, является действительным видом, хотя для установления его статуса необходим дополнительный анализ. [25] [17]

Переоценка иГлиптотерий

В 1950-х годах аргентинский палеонтолог Альфредо Кастельянос (1893–1975) ввел новые родовые названия для нескольких видов Glyptodon , первым из которых был Glyptocoileus , а вторым — Glyptopedius в 1953 году. Название было дано виду G. elongatus , который был назван Робертом Бурмейстером в 1866 году на основе одного панциря, [30] хотя его обоснованность оспаривается. [26] [17] Кастельянос также отнес вид G. reticulatus к этому роду, но это не было подтверждено . [17] Еще один род был выделен в 1976 году под названием Heteroglyptodon genuarioi Ф. Л. Розелли на основе неполного скелета, который был собран в плейстоценовой формации Либертад в Нуэва-Пальмире , Уругвай, [34] [35], но с тех пор было обнаружено, что это неопределенный образец Glyptodon. [35] Несколько окаменелостей Glyptodon из плейстоценовых отложений в Колумбии были описаны в 2012 году, что значительно расширило известный ареал рода на север. [36]

Другой вид Glyptodon был описан в 2020 году под названием G. jatunkhirkhi несколькими авторами во главе с аргентинским зоологом Франсиско Куадрелли на основе особи, сохранившей почти полный панцирь, несколько хвостовых колец и таз, которая была собрана в Ямпараэсе , в 24 километрах (15 миль) к юго-востоку от боливийского города Сукре . Слои, в которых они были обнаружены, состояли из речных песчаных отложений, датируемых поздним плейстоценом с высот до 4100–2500 метров (13 500–8200 футов) над уровнем моря. [26] Несколько дополнительных паратипов были отнесены к виду из других позднеплейстоценовых участков в Восточной Кордильере , Боливия, включая почти полный череп и несколько остеодерм. [26] В филогенетическом анализе, проведенном Куадрелли и др ., 2020, G. jatunkhirki был восстановлен как наиболее базальный вид Glyptodon , несмотря на то, что он того же возраста, что и более производный вид G. clavipes. Переоценка видов Glyptodon началась в конце 20-го и начале 21-го веков, при этом развивались различные гипотезы о количестве валидных видов. Числа варьировались, некоторые авторы считали до 4 видов валидными, в то время как филогенетические анализы в 2018 и 2020 годах обнаружили, что окончательно валидными являются только виды G. reticulatus, G. munizi и G. jatunkhirkhi ; G. clavipes и G. uquiensis как виды inquirendas. [17] Однако обзор G. uquiensis, проведенный в 2016 году, показал, что G. uquiensis на самом деле является молодой особью Glyptodon, хотя вид определить не удалось. [33]

Ископаемые останки из Северной Америки также описывались и относились к Glyptodon, начиная с 1875 года, когда инженеры-строители Дж. Н. Куатапаро и Сантьяго Рамирес собрали череп, почти полный панцирь и связанный с ним посткраниальный скелет глиптодонтина из дренажного канала около Текискьяка , Мексика ; ископаемые останки относятся к ранчолабрейскому периоду плейстоцена. [37] [25] Эти ископаемые останки были первыми найденными останками глиптодонтинов в Северной Америке и были названы новым видом Glyptodon , G. mexicanum , но с тех пор ископаемые останки были утеряны, а вид был синонимизирован с Glyptotherium cylindricum . [25] [38] Несколько других видов североамериканских глиптодонтинов были названы в конце 19-го - начале 20-го века, как правило, на основе фрагментарных остеодерм. Все окаменелости глиптодонтин из Северной и Центральной Америки с тех пор относят к близкородственному роду Glyptotherium , который был назван в 1903 году американским палеонтологом Генри Фэрфилдом Осборном . [39]

Таксономия

Glyptodon — типовой род Glyptodontinae, вымершего подсемейства крупных, тяжелобронированных броненосцев, которое впервые появилось в позднем эоцене (около 33,5 млн лет назад) и вымерло в раннем голоцене во время позднеплейстоценовых вымираний (около 7000 лет назад). [26] [40] Оуэн признавал, что Glyptodon был неполнозубым , но не признавал его частью нового подсемейства, поскольку в 1839 году не было других признанных глиптодонтин. [19] Семейство Glyptodontidae было названо только в 1869 году Джоном Эдвардом Греем , который включил в группу роды Glyptodon, Panochthus и Hoplophorus и считал, что оно диагностируется по неподвижному панцирю, который был сращен с тазом. [41] Однако Герман Бурмейстер предложил название Biloricata для семейства, полагая, что глиптодонты обладали вентральным пластроном (нижней частью панциря) и могли втягивать голову внутрь своего панциря, как черепахи. Это название утратило всякое применение, и его теория не была поддержана. [30] [23] Внутренняя филогенетика Glyptodontidae была более подробно проанализирована Флорентино Амегино во время его описаний более ранних членов клады, который предположил, что Glyptodon произошел от более ранних родов. [12] [28]

Glyptodontinae классифицировался в отдельном семействе или даже надсемействе до 2016 года, когда древняя ДНК была извлечена из панциря 12 000-летнего образца Doedicurus , и был реконструирован почти полный митохондриальный геном (76-кратное покрытие ). Сравнения с таковыми у современных броненосцев показали, что глиптодонты отделились от толипеутиновых и хламифориновых броненосцев примерно 34 миллиона лет назад в позднем эоцене . [42] [40] Это побудило переместить их из их собственного семейства, Glyptodontidae, в подсемейство Glyptodontinae в пределах современных Chlamyphoridae . [40] Основываясь на этом и на ископаемых остатках, глиптодонты могли бы довольно быстро развить свою характерную форму и большой размер ( гигантизм ), возможно, в ответ на похолодание, высыхание климата и расширение открытых саванн. [42] Chylamyphoridae — это группа в отряде Cingulata, которая включает всех существующих броненосцев в дополнение к другим ископаемым группам, таким как Pachyarmatheriidae и Pampatheridae . Cingulata сама по себе входит в базальную группу млекопитающих Xenarthra, которая включает ряд американских групп млекопитающих, таких как Vermilingua (муравьеды) и Folivora (ленивцы и наземные ленивцы) в отряде Pilosa . Следующий филогенетический анализ был проведен Фредериком Дельсуком и его коллегами в 2016 году и представляет собой филогению Cingulata с использованием древней ДНК из Doedicurus для определения его положения и других глиптодонтов: [42] [40]

Внутренняя филогения Glyptodontinae запутана и находится в постоянном движении, при этом многие виды и семейства были выделены на основе фрагментарного или недиагностического материала, для которого не проводилось всестороннего обзора. [43] [8] Трибы Glyptodontinae долгое время считались подсемействами до анализа 2016 года. [44] Одна триба, Glyptodontini (обычно обозначаемая как Glyptodontinae), представляет собой группу более молодых и крупных глиптодонтин, которые эволюционировали в среднем миоцене (около 13 млн лет назад) с Boreostemma , [45], но разделились на два рода, Glyptodon на юге и Glyptotherium на севере, [36] хотя Glyptotherium также обитал в некоторых районах Южной Америки, таких как Венесуэла и восточная Бразилия. [46] [47] [36] Glyptotherium и Glyptodon жили в одни и те же промежутки времени и почти идентичны Glyptodon во многих аспектах, настолько, что первые описанные окаменелости Glyptotherium были ошибочно идентифицированы как останки Glyptodon . [48] [49] [25] Glyptodontini отличается от других групп, например, тем, что у него есть большие конические бугорчатые остеодермы, отсутствующие или присутствующие только на каудальной (хвостовой) выемке на заднем конце панциря, и другой орнаментацией брони на панцире, чем на хвосте. [25] Glyptodontini часто восстанавливают как более базальные по отношению к большинству других глиптодонтин, таких как Doedicurus, Hoplophorus и Panochthus. [50] [26]

Ниже представлен филогенетический анализ, проведенный Куадрелли и др . в 2020 году для Glyptodontinae, где Glyptodontidae обозначены как семейство, а не подсемейство, и основное внимание уделяется продвинутым глиптодонтам: [26]

| Хламифориды |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Описание

Подобно существующим броненосцам и всем другим глиптодонтинам, у глиптодонта был большой костный панцирь, покрывавший большую часть его туловища, а также меньшая головная броня, покрывающая крышу его головы, похожая на ту, что у черепах. Панцирь состоял из сотен маленьких шестиугольных остеодерм (бронированных структур из кости), при этом панцири глиптодонтов сохраняли в общей сложности 1800 остеодерм каждый. Анатомия различных видов глиптодонтов сильно различается, в основном у вида G. jatunkhirkhi , который в некоторых аспектах больше похож на глиптотерия . [26]

В осевом скелете глиптодонтины имели прочно сросшиеся позвонки и таз, полностью соединенные с панцирем, черты, конвергентно развившиеся у черепах. [5] [38] Большие хвосты глиптодонтинов, вероятно, служили противовесом остальной части тела, а хвостовой панцирь глиптодонта заканчивался тупой трубкой, состоящей из двух концентрических трубок, слитых вместе, в отличие от таковых у глиптодонтинов с булавовидными хвостами, таких как Neosclerocalyptus и Doedicurus . [ 38] Глиптодонты имели гравипортальные (несущие вес) короткие конечности, которые очень похожи на конечности других глиптодонтинов, будучи неотличимыми от конечностей некоторых других таксонов. [25] Пальцы Glyptotherium очень крепкие и приспособлены для переноски веса, хотя у некоторых сохранились большие когтевые ножны, имеющие промежуточную морфологию между когтями и копытами. [38]

В плейстоцене разнообразие глиптодонтин уменьшилось, но размер тела увеличился, и самый крупный известный глиптодонт, Doedicurus, развился в плейстоцене. [51] [52] Размеры глиптодонтов различаются между видами и особями. G. clavipes , типовой вид, весил, по оценкам, 2000 килограммов (4400 фунтов), [53] [54] G. reticulatus весил всего от 401 килограмма (884 фунта) до 862 килограммов (1900 фунтов), [55] а G. munizi весил 1150 килограммов (2540 фунтов). [56] Частичный скелет G. clavipes имел длину 3,5 метра (11 футов) с длиной панциря 1,7 метра (5,6 фута), [4] [21] в то время как длина панцирей других видов, таких как G. munizi и G. reticulatus , составляла 2,2 метра (7,2 фута) и 2,19 метра (7,2 фута) соответственно. [25]

Череп, нижняя челюсть и зубной ряд

Зубная система глиптодонтов полностью состоит из гипсодонтных моляров, которые являются одним из самых экстремальных примеров гипсодонтии, известных у наземных млекопитающих. [57] Зубная система типична для других броненосцев, но с каждой стороны имеет глубокие бороздки. Передние зубы были сжаты, а задние были цилиндрическими. [58] Черепа глиптодонтов имеют несколько уникальных особенностей: верхняя челюсть и небная кость увеличены по вертикали, чтобы освободить место для моляров, в то время как мозговая коробка брахицефальная, короткая и плоская. [59] У глиптодонтов и многих других глиптодонтов крыша черепа была покрыта щитом, состоящим из полигональных, нерегулярных остеодерм, которые были разного размера и анкилозированы вместе, образуя прочный головной щит, который имел гладко выпуклую внешнюю поверхность без орнаментации. [28] Каждая остеодерма имеет морщинистую и слегка выпуклую дорсальную поверхность с орнаментом, определяемым центральной фигурой, слегка приподнятой и окруженной областью без периферических фигур или отверстий . Швы, разделяющие остеодермы, хорошо выражены, как у Panochthus. [28] [60] Другие плейстоценовые глиптодонтины известны по полным/неполным черепам, что позволяет проводить сравнения с Glyptodon . [13] [43] Скуловые кости Glyptotherium узкие , тонкие, почти параллельные и близки к сагиттальной плоскости в фронтальной проекции; у Glyptodon эта структура более широкая, прочная, расходящаяся, а не параллельная и более латерально расположенная. [51] [25]

Носовой проход был редуцирован с помощью тяжелых мышечных прикреплений для какой-то неизвестной цели. Некоторые предполагают, что мышечные прикрепления были для хоботка или хобота , очень похожего на хобот тапира или слона . Нижние челюсти были очень глубокими и помогали поддерживать массивные жевательные мышцы, помогающие пережевывать грубые волокнистые растения. Некоторые палеонтологи предполагают, что у Glyptodon и некоторых glyptodontines также был хоботок или большая морда, похожая на таковую у хоботных и тапиров , [61] но мало кто принял эту гипотезу. [43] [62] Другое предположение, выдвинутое AE Zurita и коллегами, заключается в том, что большие носовые пазухи могут быть связаны с холодным засушливым климатом плейстоценовой Южной Америки. [62] [63] Отличительная полоса кости выступает вниз на щеке, простираясь над нижней челюстью, возможно, обеспечивая якорь для мощных мышц морды. В свою очередь, подглазничные отверстия узкие и не видны спереди у Glyptotherium , но у Glyptodon они широкие и хорошо видны спереди. В боковой проекции дорсовентральная высота между крышей черепа и небной плоскостью у Glyptodon уменьшается кпереди, в отличие от Glyptotherium ; кончик носа находится в более низкой плоскости по отношению к скуловой дуге у Glyptodon , но у Glyptotherium выше плоскости скуловой дуги. 1-й моляр (molaiform сокращенно mf#) у Glyptodon отчетливо трехлопастный (трехдольный) как лингвально, так и лабиально, почти такой же трехлопастный, как mf2; Напротив, Glyptotherium показывает очень низкую трехлопастность mf1, которая является эллиптической в поперечном сечении, mf2 слабо трехлопастный, а mf3 трехлопастный. В обоих родах mf4 - mf8 полностью трехлопастные и серийно идентичны. [25] Эти черты разделяют два рода. [25] Внутри рода Glyptodon эта черта также варьируется, причем G. reticulatus имеет трехлопастность в большей степени, чем G. munizi . [17]

Мандибулы Glyptotherium и Glyptodon очень похожи, но нижняя челюсть Glyptotherium меньше примерно на 10% по общему размеру. Угол между окклюзионной плоскостью (частью челюсти, где контактируют верхние и нижние зубы) и передним краем восходящей ветви составляет приблизительно 60 у Glyptotherium , тогда как у Glyptodon он составляет 65° . Вентральный край горизонтальной ветви более вогнутый у Glyptodon, чем у Glyptotherium . Область симфиза у Glyptotherium значительно расширена в переднезаднем направлении по сравнению с Glyptodon . Mf1 имеет эллипсоидальную форму у Glyptotherium , а mf2 — «подмолярную», тогда как у Glyptodon оба зуба трехлопастные. [25]

Позвонки и таз

)_BHL39943960.jpg/440px-Catalogue_of_casts_of_fossils_(Plate_(II))_BHL39943960.jpg)

У глиптодонта 7 шейных позвонков , из которых первые 3 шейных были сращены, а остальные шейные были свободны, за исключением 7-го. [5] 7-й шейный и первые 2 спинных позвонка были сращены в трипозвоночник, широкую, плоскую кость с очень маленькими остистыми отростками (выступами позвонка) и большими суставными поверхностями, которые удерживали ребра. [5] Все остальные 13 позвонков в спинном столбе были сращены в один длинный непрерывный туннель, который не наблюдается у млекопитающих, за исключением глиптодонтинов, некоторые из этих позвонков были настолько плотно сращены, что их сегменты невозможно различить. Тела этих позвонков представляли собой изогнутые, тонкие костные пластины, которые создавали цилиндр для поддержки панциря и формы животного. [5] Остистые отростки в этих позвонках также сильно редуцированы, некоторые из них представляют собой лишь тонкую пластинку кости, анкилозированную с другими позвонками. [5] Крестцовые позвонки у Glyptodon также сращены и их 13, они сохраняют очень необычную овальную форму, тонкие и слегка вогнутые концы на центрах. [5] Таз также необычен, поскольку в нем сохраняются гигантские подвздошные кости и он сращен с остальной частью скелета. [5]

Панцирь и остеодермы

Остеодермы Glyptodon были прикреплены с помощью синотозов (костных соединений) и были обнаружены в двойных или тройных рядах на передней и боковых сторонах краев панциря, а также в хвостовой броне и головном щите. Остеодермы панциря были коническими с закругленным концом, в то время как остеодермы на хвосте были просто коническими . Борозды между этими приподнятыми структурами были глубокими и широкими с параллельными линиями. [64] Панцирь Glyptodon был сильно удлинен по сравнению с панцирем Boreostemma и Glyptotherium, причем панцирь был на 65% длиннее первого и на 14% последнего. У Glyptodon верхняя и нижняя высота панциря составляет 60% от его общей длины, тогда как у Glyptotherium он выше примерно на 70%. Переднезадний дорсальный профиль панциря был выпуклым, а его задняя половина была выше передней. Вершина панциря была слегка смещена назад у большинства видов Glyptodon , в то время как у Glyptotherium и Glyptodon jatunkhirkhi она находилась в центре средней линии. Панцирь большинства видов Glyptodon слегка изогнут, в то время как у Glyptotherium и Glyptodon jatunkhirkhi имеет очень изогнутую спину и выпуклую предподвздошную кость и вогнутую постподвздошную кость, что придает ему седловидный выступ над хвостом. Остеодермы Glyptodon в переднебоковых областях панциря сильно анкилозированы, что дает им небольшую гибкость, в то время как у Glyptotherium они менее анкилозированы и более гибкие. [25] Остеодермы каудального отверстия (крупные конические остеодермы, защищающие основание хвоста) более конические у Glyptodon и более округлые у Glyptotherium , хотя у последнего анатомия остеодерм каудального отверстия варьируется в зависимости от пола, тогда как у Glyptodon она варьируется в зависимости от возраста. [25] [65] Каудальное отверстие более вертикально ориентировано у последнего рода, тогда как у Glyptotheirum оно наклонено назад. [25] Хотя его часто используют для дифференциации двух таксонов, Glyptodon и Glyptotherium имеют схожую морфологию остеодерм, которая отличается только в нескольких областях. Оба рода имеют высокие, толстые остеодермы по сравнению с таковыми у многих других глиптодонтин, таких как Hoplophorus и Neosclerocalyptus. Glyptodonиногда сохраняет «розеточный» рисунок, где центральная фигура остеодермы окружена рядом периферических фигур, в то время как у других образцов они полностью отсутствуют. G. reticulatus варьируется от полного розеточного рисунка до сетчатой поверхности, которая имеет выпуклые центральные и периферические фигуры. [65] [25] Однако Glyptotherium всегда сохраняет розетки. [65] [25] Центральные и радиальные борозды глубже и шире у Glyptodon (примерно 4–6 мм), чем у Glyptotherium (примерно 1–2,4 мм). Остеодермы у Glyptodon и Glyptotherium имеют 5–11 периферических фигур, морщинистые открытые поверхности и высоту до 47 миллиметров (1,9 дюйма). [25]

Остеодермы на вентральной стороне тела были впервые упомянуты палеонтологом Германом Бурмейстером в 1866 году, который предположил, что существует вентральный пластрон, как у черепах, на основании доказательств наличия небольшой брони в дерме. [30] Эта гипотеза с тех пор была опровергнута, но в начале 2000-х годов наличие остеодерм на морде , задних ногах и нижней стороне Glyptodon было подтверждено у нескольких видов. Ископаемые останки с этими характеристиками были из плейстоцена, эволюционируя в более молодых видах, таких как G. reticulatus . Эти мелкие и средние косточки были фактически встроены в дерму и не соединялись в узор. [64]

Хвост

У глиптодонта была очень примитивная анатомия хвоста для глиптодонта, обладая восемью или девятью подвижными каудальными кольцами сросшихся, больших, конических остеодерм. Они охватывали основание хвоста, которое заканчивалось короткой каудальной трубкой, состоящей из двух сросшихся каудальных колец. Каудальные кольца состояли из двух или трех рядов пятиугольных остеодерм, которые переходили от плоских, слегка выпуклых в задних кольцах к коническим бугоркам у третьего каудального кольца. Чем дальше назад располагались кольца, тем они были больше, за исключением 2-го кольца, которое было самым большим и первым полным кольцом в серии, создавая конусообразный хвост. Дистальные щитки крупнее, а их свободные края закруглены, создавая веерообразную форму. Большинство остеодерм дистального ряда (некоторые особи сохранили до 12) имеют выраженные конические очертания, что резко контрастирует с более продвинутыми глиптодонтинами, такими как Doedicurus и Panochthus , у которых были полностью сросшиеся хвосты, которые образовывали негибкую булаву или дубинку. [66] Хвостовая трубка на дистальном конце хвоста имеет цилиндрическую форму с меньшими коническими остеодермами и пропорционально более короткая у Glyptodon . У Glyptotherium эта хвостовая трубка составляет около 20% от общей длины хвостовой брони, тогда как у Glyptodon эта структура составляет 13% от общей длины. [25] У Glyptodon длина хвостовой брони составляет около 30-40% от общей длины панциря в отличие от Glyptotherium, где это значение больше и составляет около 50%. [25] Например, у образца MCA 2015 Glyptodon reticulatus длина терминальной трубки составляла всего 73,23 миллиметра (2,883 дюйма), тогда как у образца Glyptotherium texanum UMMP 34 826 длина трубки составляла 210 миллиметров (8,3 дюйма). [25]

Палеобиология

Копательные способности

.jpg/440px-Glyptodon_(4).jpg)

Многие виды броненосцев обладают способностью рыть, с большими когтями, приспособленными для соскабливания грязи, чтобы рыть норы или добывать пищу под землей. [67] [68] Большая часть рациона броненосцев состоит из насекомых и других беспозвоночных, которые живут под землей, [69] в отличие от травоядных диет Glyptodon и родственных родов. [70] Будучи крупным броненосцем, возможности Glyptodon в роющих землях исследовались несколько раз. Оуэн (1841) выступил против этой идеи, [16] хотя возражения последовали от Нодо (1856) и Сенешаль (1865), которые считали, что рытье было возможно для этого рода. [27] [71] Однако эволюция жесткого панциря в отличие от гибкого у современных броненосцев, а также слабо развитый дельтовидный гребень на плечевой кости (верхняя кость руки) предоставили доказательства против гипотез о роющих животных. Локоть имел большой диапазон движения, как и у роющих поясных костей, но это, скорее всего, было связано с адаптацией к размеру. [55] [72]

Эндокраниальная анатомия

Несколько полных черепов Glyptodon позволяют проанализировать эндокраниальную анатомию, а также сравнить ее с другими хорошо сохранившимися таксонами, такими как Doedicurus и Panochthus . Мозговые полости более крупных глиптодонтинов Glyptodon, Doedicurus и Panochthus имели объем мозговой коробки от 213 до 234 кубических сантиметров (от 7,2 до 7,9 жидких унций США). Коэффициент энцефализации этих таксонов составляет от 0,12 до 0,4, что ниже, чем у большинства современных броненосцев (0,44-1,06), и соответствует показателям пампатерес. Мозг глиптодонтинов имел обширную обонятельную луковицу , которая занимала от 4,8 до 9,7% всего мозга, в то время как около двух третей его занимали большие полушария , а оставшуюся часть — мозжечок . В целом, это похоже на то, что происходит у других броненосцев, но у последних головной мозг меньше по сравнению с мозжечком и общим объемом черепной коробки. В отличие от броненосцев с их широкой обонятельной луковицей, глиптодонты и пампатеры имеют удлиненные и треугольные обонятельные системы. Несколько других нейроанатомических характеристик различаются между глиптодонтами и броненосцами, например, наличие выраженной sulcus praesylvianus . [73] [74]

В целом, у современных цингулят мозг меньше, чем у муравьедов и ленивцев по неизвестным причинам. Было выдвинуто несколько теорий относительно того, почему, например, более короткая фаза выращивания потомства, выделение ресурсов на развитие панциря и другие биологические и функциональные недостатки. Представители Cingulata также, как правило, имеют чрезвычайно низкий метаболизм, что приводит к меньшему потоку энергии для развития нейронов мозга. Модель больших тел, несущих адекватную защиту, и снижение интеллекта встречается в нескольких других группах, таких как анкилозавры и стегозавры , два типа бронированных динозавров . Однако сам панцирь считается ограничительным функциональным компонентом, поскольку он запрещал много движений шеи и приводил к уменьшению размера мозга. Таким образом, это уменьшение привело к потере веса черепа, что оказало большое влияние на черепа большеголовых глиптодонтинов, таких как глиптодон . [73] [74]

Кормление и диета

Две основные группы глиптодонтинов можно различить по их привычкам питания: узкомордые миоценовые пропалехоплофориды и широкомордые постмиоценовые глиптодонтины. [75] Пропалахоплофориды были избирательными кормильцами, в то время как постмиоценовые глиптодонтины были объемными кормильцами (получали питательные вещества, потребляя целое растение). Однако из-за формы тела и слияния шейных позвонков глиптодонтины должны были добывать корм вблизи земли. Их краниомандибулярный сустав ограничивал их челюсти боковыми движениями. [76] Челюсти глиптодонтов имели большие гребни остеодентина, которые могли эффективно использоваться для измельчения частиц пищи перед их разрезанием и проталкиванием посредством постоянного движения нижней челюсти. [76] У них была хорошо развитая мускулатура морды, а также подвижная шейная область, которая помогала им добывать пищу. [77] Подъязычная кость имеет прочную конструкцию, что позволяет предположить, что у глиптодона был большой и крепкий язык, который мог помогать в приеме и переработке пищи. [78] [79]

Как и большинство других ксенартранов, глиптодонтины имели более низкие потребности в энергии, чем современные группы млекопитающих. [80] Желудки глиптодонтид загадочны, поскольку они полностью травоядны, в отличие от современных всеядных броненосцев, у которых простые желудки вместо камерных, как у ленивцев. [81] Это согласуется с предложенной идеей о том, что водное выпасание могло стать причиной изотопов, тесно связанных с травоядностью, наблюдаемых в окаменелостях глиптодонов . [81] Однако водное выпасание глиптодонов мало подкреплено [82], хотя больше подтверждений этой гипотезы было найдено у родственного глиптотерия . [83] [84] [38] Анализ изотопов углерода костей глиптодона , проведенный França et al (2015), показал, что он потреблял различные растения C3 и травы C4 на более низких широтах, в то время как на более высоких он питался исключительно травами C3, что подразумевает экологический сдвиг, основанный на климате. Анализ изотопов 2012 года подтверждает это, но результаты изотопного анализа не подкреплены морфологическими доказательствами. [76] Изотопный вывод помещает глиптодонта как смешанного браузера в большинстве сред, подобно некоторым другим глиптодонтинам. [85] [86] В статье 2012 года также отмечалось, что у глиптодонта , возможно, была более гибкая диета, чем предполагалось ранее, [87] с сочетанием слегка лесистых и слегка открытых местообитаний, что подразумевается потреблением материала C3 и C4. [86] [56] Растения C4 включают такие группы, как Poaceae , Cyperaceae , Asteraceae и Amaranthaceae на основе палинологических данных, что означает, что Glyptodon, вероятно, питался цветковыми растениями C4 в дополнение к травам C3. [88] [85] Однако анализ мезоизноса подтвердил их вывод, обнаружив, что смешанное питание вызывает тупой износ, что предполагает более абразивную диету. Это похоже на Neosclerocalyptus , но в отличие от Hoplophorus , у которого были более острые концы износа. Несмотря на это, Neosclerocalyptus предпочитал более открытую среду, как было обнаружено изотопными исследованиями. [43] [56] Было отмечено, что углы мезоизноса Glyptodon имеют бимодальное распределение , что подразумевает разницу между популяциями, полами или видами в диете. [70]

Внутривидовой бой

Считается, что глиптодонты принимали участие во внутривидовых драках . Предполагалось, что поскольку хвост глиптодона был очень гибким и имел кольца костных пластин, он использовался в качестве оружия в драках. Хотя его хвост мог использоваться для защиты от хищников, данные свидетельствуют о том, что хвост глиптодона в первую очередь использовался для атак на себе подобных. Ископаемое G. reticulatus демонстрирует повреждения, нанесенные на поверхности его панциря. Исследование, основанное на этом образце, подсчитало, что хвосты глиптодонов могли бы генерировать достаточно силы, чтобы сломать панцирь другого глиптодона . Это говорит о том, что они, вероятно, сражались друг с другом, чтобы урегулировать территориальные или брачные споры с помощью своих хвостов, во многом как драки между самцами среди оленей с использованием рогов. [89]

Онтогенез

В 2009 году был описан частичный скелет пренатальной особи Glyptodon , найденный внутри тазовой области панциря взрослой особи. [90] Скелет был собран из отложений плейстоценового возраста в долине Тариха в Боливии и включал частичный череп, частичную нижнюю челюсть и фрагменты лопаток и бедренных костей. Скелет является единственным известным пренатальным образцом глиптодонтина и одним из наиболее полных образцов незрелого Glyptodon , хотя известны десятки изолированных остеодерм от молодых особей. [90] Длина сохранившегося черепа составляет всего 51 мм, но он все еще имеет много характеристик Glyptodon, таких как субтреугольная ноздря , боковой край ноздри, который образует острый угол в 30 градусов, овальные подглазничные отверстия и несколько других черт. [90] Однако нижняя челюсть отличается тем, что восходящая ветвь находится под углом 90 градусов, в отличие от углов в 60-70 градусов, сохранившихся у взрослых особей. Интересно, что эта морфология нижней челюсти похожа на морфологию некоторых особей Glyptotherium cylindricum. [60] [90]

В остеодермах молодых особей Glyptodon reticulatus центральные фигуры крупнее периферических. Эти центральные фигуры плоские, иногда даже вогнутые и приподнятые по сравнению с периферическими. Периферические фигуры у более молодых особей также менее четкие и несут слабо выраженные или отсутствующие борозды (бороздки, разделяющие остеодермы). С другой стороны, периферические фигуры и центральные фигуры взрослых особей имеют схожие размеры, четкие и схожую высоту. [17] [25]

Поза

Было сделано несколько интерпретаций позы глиптодонтов, [91] начиная с интерпретаций Ричарда Оуэна в 1841 году с использованием сравнительной анатомии. [16] Оуэн предположил, что фаланги были несущими вес из-за их короткой и широкой физиологии, в дополнение к доказательствам, представленным в посткраниальном скелете. [16] Также было высказано предположение, что вертикальная поза была возможна для глиптодонта, первым из Сенешаля (1865), который заявил, что хвост может быть равновесием для передней половины тела, а также методом поддержки ног. [71] Позднее были проведены линейные измерения, которые пролили свет на эту гипотезу, обнаружив, что двуногость была бы возможна. [92] [93] Сочленение надколенника с бедренной костью предполагает вращение нижней части ноги во время разгибания колена и, потенциально, даже блокировку колена. [94]

Половой диморфизм и групповое поведение

Никаких доказательств полового диморфизма у Glyptodon не было описано, но он наблюдался у близкого родственника Glyptotherium на основе ископаемых, найденных в плиоценовых отложениях в Аризоне . В этом роде хвостовое отверстие самцов и самок отличается тем, что краевые остеодермы самцов гораздо более конические и выпуклые, чем у самок. Даже в панцирях новорожденных Glyptotherium краевые остеодермы либо конические, либо плоские, что позволяет определить их пол. [65] Прямых доказательств группового поведения глиптодонтин не описано, хотя известны некоторые места, где сохранились молодые, полувзрослые и взрослые особи Glyptotherium вместе. [65] [51] Современные броненосцы — одиночки и собираются вместе только во время брачного сезона, при этом количество потомства варьируется от одного до даже двенадцати детенышей в зависимости от вида. [95]

Распространение и палеоэкология

Glyptodon — один из наиболее распространенных плейстоценовых глиптодонтин с большим ареалом обитания от низменных пампасов до возвышающихся Андских гор Перу и Боливии, некоторые окаменелости найдены на высоте более 4100 метров (13 500 футов) над уровнем моря. [96] [97] [26] Только G. munizi обнаружен в раннем-среднем плейстоцене, тогда как другие виды моложе. [28] [26] G. reticulatus специально отмечен как известный с 60 тыс. лет до, возможно, 7 тыс. лет назад, хотя подтвержденные записи охватывают только 11 тыс. лет назад. [98] Род имел универсальную диету, что позволяло ему заполнять ниши в районах, которые были недоступны для пастбищных родов, при этом G. reticulatus составляет до 90% ископаемых глиптодонтин в долине Тариха в Боливии. [13] Однако в таких регионах, как Пампасы, Месопотамия и Уругвай, известно множество глиптодонтин. [ 98] [17] Дополнительные доказательства приспособляемости глиптодонтов обнаружены в Пампасах, которые были полувлажными и умеренными от 30 000 до 11 000 тыс. лет назад, с чередованием дождливых и сухих сезонов , на большой территории, состоящей в основном из лугов, усеянных лесами и смешанными кустарниками. [99] [100] [17] Температуры в этом регионе были ниже, чем сейчас, с предполагаемой средней годовой температурой 4,2 °C (39,6 °F) в Пампасах по сравнению с 16,4 °C (61,5 °F) в Буэнос-Айресе сегодня. Пампасы, в частности, представляли собой смесь полузасушливого патагонского и тропического бразильского климата в среднем плейстоцене до расширения более сухого климата. [101] Это резко контрастирует с формацией Бермехо провинции Формоза , Аргентина, где климат и фауна предполагают более засушливую среду с меньшим количеством лугов. [102] [103] G. jatunkhirkhi в частности известен только из андийского климата Восточной Кордильеры в Боливии, в результате чего он эволюционировал в меньшие размеры, чем виды равнин из-за меньшей поддержки более крупных масс. [26] [97] G. jatunkhirkhi не единственный пример этого в Xenarthra, виды Panochthus и Pleurolestodon эволюционировали в меньшие размеры в горных регионах. [97] [26]

В период Энсенада и Марплатана глиптодон сосуществовал с различными млекопитающими, уникальными для этого периода, такими как нотоунгулятный Mesotherium , псовый Theriodictis и вид гигантского медведя Arctotherium . [101] В таких областях, как Уругвай, окаменелости глиптодонта были обнаружены вместе с современными глиптодонтинами Doedicurus, Neuryurus , Panochthus; броненосцами Chaetophractus , Propaeopus и Eutatus ; и травоядным пампатерием Pampatherium . Что касается их дальних родственников, наземных ленивцев, известен гигантский мегатерий , а также два вида сцелидотерия Catonyx и роды милодонтид Mylodon и Glossotherium . Известны и некоторые другие группы, включая необычных литоптернов Macrauchenia и Neolicaphrium , неотрогальных Toxodon , массивных хоботных Notiomastodon и непарнокопытных Equus neogeus и Hippidion . Были зарегистрированы различные парнокопытные , включая пекари Catagonus и Tayassu peccari , вымерших оленей Morenelaphus и Antifer , и два рода лам, включая Hemiauchenia и Lama . Были зарегистрированы различные плотоядные, такие как «саблезубый» Smilodon , медведь Arctotherium bonariense и похожие на волков псовые Protocyon и Dusicyon . [ 104] [105] Также были обнаружены грызуны, такие как Holochilus , Hydrochoerus (капибара), Cavia и Microcavia . [98] Примечательно, что в этом районе были обнаружены некоторые из самых молодых окаменелостей «ужасных птиц» рода Psilopterus . [106]

Материал, ранее приписываемый Glyptodon на северо-востоке Бразилии, был переназначен Glyptotherium , ограничивая бразильское распространение Glyptodon южными провинциями. Однако, два остеодерма с характеристиками, похожими на характеристики Glyptodon, были найдены в штате Сержипи на северо-востоке, что позволяет предположить, что оба рода встречались в этом регионе в плейстоцене. [47] Самое северное местонахождение Glyptodon происходит из плейстоценовых отложений в центральной Колумбии, [ 36] хотя многие образцы, ранее приписываемые этому роду, происходят из граничащей страны Венесуэлы . [51]

Хищничество и отношения с людьми

Glyptodon сосуществовал с различными крупными хищниками, включая кошачьих Smilodon , ягуаров и псовых Protocyon . [107] [108] Это убеждение подкрепляется открытием сломанной спинной брони, что подразумевает, что Glyptodon находился в физическом конфликте с другими животными. [64] Однако изотопный анализ коллагена Glyptodon и других млекопитающих региона Пампас, проведенный Bocherens et al . (2015), обнаружил мало доказательств в поддержку идеи о том, что хищники питались Glyptodon . [107] Вместо этого было обнаружено, что Glyptodon, а также травоядные млекопитающие, живущие в более густых лесах, составляли меньшую часть рациона плотоядных, в то время как открытые травоядные, такие как Lestodon и Macrauchenia, потреблялись чаще . [107] Кроме того, появление вторичной брони в дерме глиптодона совпадает с прибытием североамериканских хищников в Южную Америку во время Великого американского обмена . [2] По этой причине была выдвинута гипотеза, что остеодермы развились как защитный/наступательный механизм для борьбы с вновь прибывшими на эту территорию. [64]

Смилодон , возможно, иногда охотился на глиптодонтинов, судя по черепу Glyptotherium texanum , на котором имеются характерные эллиптические следы от проколов, которые лучше всего соответствуют следам от махайродонтовых кошек, что указывает на то, что хищник успешно прокусил череп через бронированный головной щит. [109] Рассматриваемый Glyptotherium был молодой особью с еще развивающимся головным щитом, что делало его гораздо более уязвимым для нападения кошки. [ 110] Хотя изначально Джордж Брандес предположил, что это возможно в 1900 году, [ 111] клыки смилодона не могли пробить толстые остеодермы панциря глиптодонтинов. [112] Брандес предполагал, что эволюция толстой глиптодонтинной брони и длинных махайродонтных клыков была примером коэволюции , [111] но Биргер Болин утверждал в 1940 году, что зубы были слишком хрупкими, чтобы нанести ущерб глиптодонтинной броне. [112] [64]

Сосуществование ранних охотников-собирателей и глиптодонтинов в Южной Америке впервые было выдвинуто в 1881 году на основе ископаемых открытий из пампасов [113] , и с тех пор было обнаружено множество ископаемых открытий от позднего плейстоцена до раннего голоцена, которые демонстрируют человеческое хищничество по отношению к глиптодонтинам. Не было обнаружено никаких ископаемых Glyptodon, сохраняющих прямые взаимодействия, но они обитали в этом регионе вместе с людьми. На месте Пай-Пасо 1, археологическом памятнике на северо-западе Уругвая, сохранившем наконечники копий, изготовленные человеком, и другие признаки культуры, были обнаружены вместе с окаменелостями Glyptodon и лошади Equus. Они использовались для радиоуглеродного датирования с использованием коллагена, предположительно датируемого примерно 9000–9500 гг. до н. э., но эти даты не могут быть проверены. [114] [25] В этот период люди охотились на широкий спектр ксенартранов, населявших пампасы, при этом имеются доказательства, демонстрирующие, что охотились на небольшого (300–450 кг, 660–990 фунтов) глиптодонтина Neosclerocalyptus, [115] броненосца Eutatus и гигантского (2 тонны) глиптодонтина Doedicurus , самого крупного из известных глиптодонтинов. [116] Единственными другими записями о человеческом хищничестве за пределами области пампасов являются частичный панцирь, который был выпотрошен людьми, и несколько черепов, сохранивших признаки того, что они были убиты человеческими инструментами. Все они были найдены в Венесуэле. [117] [51] Открытия там показали первые признаки человеческой охоты на черепах глиптодонтинов. [118] Охотники могли использовать панцири мертвых животных в качестве укрытий в ненастную погоду. [119] [120]

Вымирание

Глиптодон , как и все другие глиптодонты, вымер примерно в конце позднего плейстоцена, в ходе волны вымирания большинства крупных млекопитающих по всей Америке.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди привели глиптодонтин к вымиранию. [121] Данные археологических раскопок Кампо Лаборде и Ла Модерна в аргентинских пампасах свидетельствуют о том, что родственники глиптодонта Doedicurus и Panochthus дожили до раннего голоцена, сосуществуя с людьми в течение как минимум 4000 лет. [122] Это совпадение подтверждает модели, показывающие, что вымирание в Южной Америке плейстоцена было результатом сочетания климатических изменений и антропогенных причин. [122] Эти места были интерпретированы как места, использовавшиеся для разделки мегафауны ( Megatherium и Doedicurus ); однако часть хронологии была проблематичной и спорной из-за плохой сохранности коллагена, используемого для датирования. [122] Темпы вымирания в Южной Америке в конце плейстоцена были самыми высокими среди всех континентов, при этом все эндемичные животные весом более 100 килограммов (220 фунтов) вымерли к середине голоцена. [4] Это подтверждает идею о том, что охота человека была движущей силой вымирания глиптодона, поскольку прибытие людей около 16 000 лет назад на такой ранее изолированный континент могло привести к более высоким темпам вымирания. [118] [4] [123]

Вымирание Glyptodon в частности совпадает с концом периода Антарктического похолодания , в течение которого в течение 1700 лет температура падала, прежде чем резко подняться после окончания 12,7 тыс. лет назад. [124] [125] В позднем плейстоцене между влажными и сухими циклами произошло много климатических колебаний, при этом Glyptodon предпочитал более сухой климат. После Антарктического похолодания температура поднялась, и климат стал более влажным, что затем привело к тому, что травы C3 все больше заменялись травами C4 и южными буками. Эти изменения привели к вымиранию уязвимых, специализированных на выпасе форм, таких как глиптодонтины, токсодонты и некоторые наземные ленивцы. [126] [127] Около 11,5 тыс. лет назад температура достигла пика, прежде чем снова упасть, что привело к вымиранию нескольких различных родов млекопитающих, включая некоторую мегафауну. Glyptodon вместе с такими родами, как Glossotherium и Morenelaphus, были уничтожены, хотя несколько других групп жили еще несколько тысяч лет после этого. [44] [98]

Смотрите также

Ссылки

- ^ "glyptodon". Оксфордский словарь английского языка (1-е изд.). Oxford University Press . 1933.

- ^ аб Зурита, Альфредо Э.; Карлини, Альфредо А.; Джилетт, Дэвид; Санчес, Родольфо (01 марта 2011 г.). «Позднеплиоценовые Glyptodontinae (Xenarthra, Cingulata, Glyptodontidae) Южной и Северной Америки: морфология и палеобиогеографические последствия в GABI». Журнал южноамериканских наук о Земле . 31 (2): 178–185 . Бибкод : 2011JSAES..31..178Z. doi : 10.1016/j.jsames.2011.02.001. hdl : 11336/41714. ISSN 0895-9811.

- ^ Кювье, Г. (1796). Обратите внимание на sur le squelette d'une très-grande espèce de fourrupede inconnue jusqu'à present, trouvé au Paraguay, et dépose au Cabinet d'histoire naturalle de Madrid . de l'imprimerie du Magasin encyclopédique, улица Оноре № 94, напротив пассажа Рош.

- ^ abcdefg Фаринья, Ричард А.; Вискайно, Серджио Ф.; Де Юлиис, Джерри (22 мая 2013 г.). Мегафауна: гигантские звери плейстоцена Южной Америки. Издательство Университета Индианы. ISBN 978-0-253-00719-3. OCLC 779244424.

- ^ abcdefghijklmn Хаксли, Томас Генри (1865-01-01). "II. Об остеологии рода глиптодон". Философские труды Лондонского королевского общества . 155 : 31–70 . doi :10.1098/rstl.1865.0002. S2CID 111224208.

- ^ abc Оуэн, профессор (1855). «О мегатерии (Megatherium Americanum, Cuvier и Blumenbach). Часть II. — Позвонки туловища». Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 145 : 359–388 . ISSN 0261-0523. JSTOR 108525.

- ^ abc Кювье, Жорж (1823). Recherches sur les ossemens ископаемых (на французском языке). chez G. Dufour et E. d'Ocane.

- ^ abcd Порпино, Клеберсон де О.; Ферникола, Хуан К.; Бергквист, Лилиан П. (18 мая 2010 г.). «Возвращаясь к внутритропическому бразильскому виду Hoplophorus euphractus (Cingulata, Glyptodontoidea) и филогенетическому сходству Hoplophorus». Журнал палеонтологии позвоночных . 30 (3): 911–927 . Бибкод : 2010JVPal..30..911P. дои : 10.1080/02724631003765735. hdl : 11336/69074. ISSN 0272-4634. S2CID 83888299.

- ^ аб Вайс, CS (1827). Über das südliche ende des gebirgszuges von Brasilien в провинции С. Педро-ду-Сул и восточной полосе или в штате Монте-Видео . Verlag nicht ermittelbar.

- ^ Лунд, PW (1837). Blik paa Brasiliens direverden foÈr sidste jordomvaeltning . Попп.

- ^ Бронн, HG (1858). Untersuchungen über die Entwickelungs-Gesetze der Organischen Welt während der Bildungs-Zeit unserer Erd-Oberfläche . Э. Швейцербарт.

- ^ аб Амегино, Ф. (1889). Вклад в понимание мамочек ископаемых де ла Республика Аргентина: Obra escrita bajo los auspicios de la Academia nacional de Ciencias de la Republica Argentina para ser Presentada á la Exposicion Universal de Paris de 1889 (Том 6). ЧП Coni é hijos.

- ^ abcd Зурита, AE, Миньо-Бойлини, Á. Р., Сойбельзон Э., Карлини А.А. и Паредес Риос Ф. (2009). Разнообразие Glyptodontidae (Xenarthra, Cingulata) в долине Тарья (Боливия): систематические, биостратиграфические и палеобиогеографические аспекты конкретного комплекса. (С 3 рисунками и 1 таблицей). Neues Jahrbuch Fur Geologie und Palontologie-Abhandlungen , 251 (2), 225.

- ^ ab Подгорный, Ирина (2013). «Торговцы окаменелостями, практика сравнительной анатомии и британская дипломатия в Латинской Америке, 1820–1840». Британский журнал истории науки . 46 (4): 647– 674. doi :10.1017/S0007087412000702. ISSN 0007-0874. S2CID 147258227.

- ^ аб Сен-Илер, EG (1831). Recherches sur de grands sauriens: trouvés à l'état ископаемые vers les confins maritimes de la Нижней Нормандии, атрибуты d'abord au crocodile, puis determinés sous les noms de téléosaurus и sténéosaurus . Фирмин Дидо.

- ^ abcd Оуэн, Р. (1841). VI.—Описание зуба и части скелета Glyptodon clavipes, крупного четвероногого из отряда неполнозубых, к которому принадлежит мозаичный костный панцирь, описанный и изображенный г-ном Клифтом в предыдущем томе Трудов Геологического общества; с рассмотрением вопроса, обладал ли мегатерий аналогичным кожным панцирем. Труды Геологического общества Лондона , 6 (1), 81-106.

- ^ abcdefghijklmno Куадрелли, Франциско; Зурита, Альфредо Э.; Ториньо, Пабло; Миньо-Бойлини, Анхель Р.; Родригес-Буало, Сантьяго; Переа, Даниэль; Акунья Суарес, Габриэль Э. (3 сентября 2018 г.). «Позднеплейстоценовые Glyptodontinae (Mammalia, Xenarthra, Glyptodontidae) из южной части Южной Америки: комплексный обзор». Журнал палеонтологии позвоночных . 38 (5): e1525390. Бибкод : 2018JVPal..38E5390C. дои : 10.1080/02724634.2018.1525390. ISSN 0272-4634. S2CID 92335544.

- ↑ Пэриш, У. (1852). Буэнос-Айрес и провинции Рио-де-Ла-Плата: их нынешнее состояние, торговля и долги . Мюррей.

- ^ abc Оуэн, Р. (1839). Заметка о глиптодоне. Буэнос-Айрес и провинции Рио-де-Ла-Плата , 1-178.

- ^ Хоффстеттер, Р. (1955). Sur le генотип глиптодона Оуэна. Бюллетень Национального музея естественной истории , 27 (5), 408–413.

- ^ ab Хаксли, Томас Генри (1862-01-01). «Описание нового образца глиптодона, недавно приобретенного Королевским колледжем хирургов Англии». Труды Лондонского королевского общества . 12 : 316–326 . doi : 10.1098/rspl.1862.0071 . JSTOR 112260.

- ^ Паула Коуто, компакт-диск (1957). Sôbre um gliptodonte в Бразилии. Boletim Divisão de Geologia e Mineralogia , 165 , 1-37.

- ^ аб Бурмейстер, Г. (1866). Список ископаемых ископаемых земной поверхности. В Anales del Museo Público de Buenos Aires (Том 1, № 3, стр. 121–232).

- ^ Бурмейстер, Г. Бурмейстер 1870–1874. Монография глиптодонтов в Общественном музее Буэнос-Айреса. Аналисы Общественного музея Буэнос-Айреса , 2 , 1-412.

- ^ abcdefghijklmnopqrstu vw Зурита, Альфредо Эдуардо; Джилетт, Дэвид Д.; Куадрелли, Франциско; Карлини, Альфредо Армандо (01 июня 2018 г.). «Повесть о двух кладах: сравнительное исследование Glyptodon Owen и Glyptotherium Osborn (Xenarthra, Cingulata, Glyptodontidae)». Геобиос . 51 (3): 247–258 . Бибкод : 2018Geobi..51..247Z. doi :10.1016/j.geobios.2018.04.004. hdl : 11336/83593. ISSN 0016-6995. S2CID 134450624.

- ^ abcdefghijkl Куадрелли, Франциско; Зурита, Альфредо Э.; Ториньо, Пабло; Миньо-Бойлини, Анхель Р.; Переа, Даниэль; Луна, Карлос А.; Джилетт, Дэвид Д.; Медина, Омар (16 сентября 2020 г.). «Новый вид глиптодонтина (Mammalia, Xenarthra, Glyptodontidae) из четвертичного периода Восточных Кордильер, Боливия: филогения и палеобиогеография». Журнал систематической палеонтологии . 18 (18): 1543–1566 . Бибкод : 2020JSPal..18.1543C. дои : 10.1080/14772019.2020.1784300. ISSN 1477-2019. S2CID 221064742.

- ^ Аб Нодот, Л. (1856). Описание нового жанра окаменелостей, напоминающих окаменелые плюсиуры, особенные голоса глиптодона: suivie d'une nouvelle метод классификации, применимый ко всей естественной истории, и специально для этих животных, с атласом двух литографий; ouvrage publié par l'Academie des Sciences, искусств и беллетристики Дижона и l'atlas avec le concours du Conseil муниципального совета города . Импримери Луаро-Фешо.

- ^ abcdef Сойбельзон, Эстебан; Сурита, Альфредо Эдуардо; Карлини, Альфредо А. (2006). «Glyptodon munizi Ameghino (Mammalia, Cingulata, Glyptodontidae): переописание и анатомия». Амегиниана . 43 (2): 377–384 . ISSN 0002–7014.

- ^ Амегино, Ф. 1882. Каталог коллекций антропологии доисторической и палеонтологии Флорентино Амегино, Partido de Mercedes. En: Каталог секции провинции Буэнос- Айрес (Аргентинская Республика). Экспозиция Континентальной Южной Америки. Приложение А : 35-42.

- ^ abcd Бурмейстер, Х. (1866). XXXIX.—О глиптодоне и его родственниках. Annals and Magazine of Natural History , 18 (106), 299-304.

- ^ Кастелланос, А. (1932). Новые поколения глиптодонтов в отношениях с вашей филогенией .

- ^ Кастелланос, А. (1953). Описание остатков "Paraglyptodon uquiensis" n. сп. де Укиа (сенадор Перес) де Жухуй (№ 32). ла Провинция.

- ^ ab Cruz, Laura E.; Fernicola, Juan C.; Taglioretti, Matias; Toledo, Nestor (2016-03-01). «Переоценка таксономического статуса Paraglyptodon Castellanos, 1932 (Mammalia, Cingulata, Glyptodontia)». Журнал южноамериканских наук о Земле . 66 : 32– 40. Bibcode : 2016JSAES..66...32C. doi : 10.1016/j.jsames.2015.11.012. ISSN 0895-9811.

- ^ Хименес Самудио, Рафаэль (30 июня 1988). «Вклад в изучение множественного числа латинского тематического склонения». Почетный . 56 (1): 121–126 . doi :10.3989/emerita.1988.v56.i1.612. ISSN 1988-8384.

- ^ аб Зурита, Альфредо Эдуардо; Оливейра, Эдисон Висенте; Ториньо, Пабло; Родригес-Буало, Сантьяго Мартин; Сциллато-Яне, Густаво Хуан; Луна, Карлос; Краповицкас, Херонимо (01 января 2011 г.). «О таксономическом статусе некоторых Glyptodontidae (Mammalia, Xenarthra, Cingulata) плейстоцена Южной Америки». Анналы палеонтологии . 97 (1): 63–83 . Бибкод : 2011AnPal..97...63Z. дои : 10.1016/j.annpal.2011.07.003. hdl : 11336/43130. ISSN 0753-3969.

- ^ abcd Зурита, Альфредо Эдуардо; Миньо Бойлини, Анхель Рамон; Франция, Аналия; Аренас Москерас, Хосе Э. (2012). «Плейстоценовые Glyptodontidae Grey, 1869 (Xenarthra: Cingulata) из Колумбии и некоторые соображения о южноамериканских Glyptodontinae». Преподобный Брас. Палеонтол . 15 (3): 273–280 . doi :10.4072/rbp.2012.3.04. ISSN 1519-7530.

- ^ Куатапаро, Дж. Н., и Рамирес, С. (1875). Описание ископаемой матери, особенно выдающейся особи, относящейся к роду «Глиптодон»: попадает в пост-терциары де Текискиак в районе Сумпанго . Ф. Диас де Леон.

- ^ abcde Gillette, Дэвид Д.; Рэй, Клейтон Э. (1981). «Глиптодонты Северной Америки» (PDF) . Вклад Смитсоновского института в палеобиологию (40): 1–255 . doi : 10.5479/si.00810266.40.1.

- ^ Осборн, Генри Фэрфилд (1903). Glyptotherium Texanum, новый глиптодонт из нижнего плейстоцена Техаса. приказ попечителей, Американский музей естественной истории.

- ^ abcd Дельсук, Ф.; Гибб, GC; Куч, М.; Билле, Г.; Отье, Л.; Саутон, Дж.; Руйяр, Ж.-М.; Ферникола, JC; Вискайно, Сан-Франциско; Макфи, RDE; Пойнар, Х.Н. (2016). «Филогенетическое сходство вымерших глиптодонтов». Современная биология . 26 (4): 155–156 р . Бибкод : 2016CBio...26.R155D. дои : 10.1016/j.cub.2016.01.039 . ПМИД 26906483.

- ^ Грей, Дж. Э. (1869). Каталог плотоядных, толстокожих и неполнозубых млекопитающих Британского музея . приказ попечителей.

- ^ abc Mitchell, KJ; Scanferla, A.; Soibelzon, E.; Bonini, R.; Ochoa, J.; Cooper, A. (2016). «Древняя ДНК вымершего южноамериканского гигантского глиптодонта Doedicurus sp. (Xenarthra: Glyptodontidae) показывает, что глиптодонты произошли от эоценовых броненосцев». Molecular Ecology . 25 (14): 3499– 3508. Bibcode :2016MolEc..25.3499M. doi :10.1111/mec.13695. PMID 27158910. S2CID 3720645.

- ^ abcd Zurita, AE; Scarano, AC; Carlini, AA; Scillato-Yané, GJ; Soibelzon, E. (2011-04-04). "Neosclerocalyptus spp. (Cingulata: Glyptodontidae: Hoplophorini): черепная морфология и палеосреда в изменяющемся четвертичном периоде". Journal of Natural History . 45 ( 15– 16): 893– 914. Bibcode :2011JNatH..45..893Z. doi :10.1080/00222933.2010.536917. ISSN 0022-2933. S2CID 85146482.

- ^ Аб Митчелл, Кирен Дж.; Сканферла, Агустин; Сойбельзон, Эстебан; Бонини, Рикардо; Очоа, Хавьер; Купер, Алан (2016). «Древняя ДНК вымершего южноамериканского гигантского глиптодонта Doedicurus sp. (Xenarthra: Glyptodontidae) показывает, что глиптодонты произошли от эоценовых броненосцев». Молекулярная экология . 25 (14): 3499–3508 . Бибкод : 2016MolEc..25.3499M. дои : 10.1111/mec.13695. PMID 27158910. S2CID 3720645.

- ^ Зурита, Альфредо Э.; Гонсалес Руис, Лауреано Р.; Гомес-Круз, Арли Дж.; Аренас-Москера, Хосе Э. (01 мая 2013 г.). «Наиболее полные известные неогеновые Glyptodontidae (Mammalia, Xenarthra, Cingulata) из северной части Южной Америки: таксономические, палеобиогеографические и филогенетические значения». Журнал палеонтологии позвоночных . 33 (3): 696–708 . Бибкод : 2013JVPal..33..696Z. дои : 10.1080/02724634.2013.726677. hdl : 11336/2971. ISSN 0272-4634. S2CID 86099989.

- ^ Оливейра, Э. В., Порпино К.Д. и Баретто А. (2010). О присутствии Glyptotherium в позднем плейстоцене Северо-Востока Бразилии и статусе « Glyptodon » и « Chlamydotherium ». Палеобиогеографическое значение. Neues Jahrbuch Fur Geologie und Palontologie-Abhandlungen , 258 (3), 353.

- ^ ab Dantas, MAT; França, LM; Cozzuol, MA; Rincón, AD (2013). «О распространении Glyptodon sp. в бразильском внутритропическом регионе». Quaternary International . 305 : 206–208 . Bibcode : 2013QuInt.305..206D. doi : 10.1016/j.quaint.2011.06.024.

- ^ Хей, О. П. (1923). Плейстоцен Северной Америки и ее позвоночные животные из штатов к востоку от реки Миссисипи и из канадских провинций к востоку от долготы 95° O (№ 22). Институт Карнеги в Вашингтоне.

- ^ Коуп, Э.Д. (1889). неполнозубые Северной Америки. The American Naturalist , 23 (272), 657-664.

- ^ Porpino, Kleberson de O.; Fernicola, Juan C.; Cruz, Laura Edith; Bergqvist, Lílian P. (2014-07-29). «Интертропические бразильские виды Panochthus (Xenarthra, Cingulata, Glyptodontoidea): переоценка их таксономии и филогенетического родства». Journal of Vertebrate Paleontology . 34 (5): 1165– 1179. Bibcode :2014JVPal..34.1165P. doi :10.1080/02724634.2014.863203. hdl :11336/29660. ISSN 0272-4634. S2CID 86577502.

- ^ abcde Карлини, Альфредо А.; Каррильо-Брисеньо, Хорхе Д.; Хаймес, Артуро; Агилера, Оранжель; Зурита, Альфредо Э.; Ириарте, Хосе; Санчес-Вильягра, Марсело Р. (16 июня 2022 г.). «Поврежденные черепа глиптодонтидов из стоянок позднего плейстоцена на северо-западе Венесуэлы: свидетельства охоты человека?». Швейцарский журнал палеонтологии . 141 (1): 11. Бибкод : 2022SwJP..141...11C. дои : 10.1186/s13358-022-00253-3 . ISSN 1664-2384. S2CID 249681104.

- ^ Дефлер, Томас (2019), Дефлер, Томас (ред.), «Неполуноцепочечные: броненосцы, глиптодонты, муравьеды и ленивцы», История наземных млекопитающих Южной Америки: как южноамериканская фауна млекопитающих изменилась от мезозоя до недавнего времени , Темы по геобиологии, т. 42, Cham: Springer International Publishing, стр. 117–138 , doi :10.1007/978-3-319-98449-0_6, ISBN 978-3-319-98449-0, S2CID 92413294

- ^ Фаринья, РА, Вискайно, СФ, и Барго, М.С. (1998). Оценки массы тела в мегафауне млекопитающих Лухани (поздний плейстоцен - ранний голоцен Южной Америки). Mastozoología Neotropical , 5 (2), 87-108.

- ^ Дельсук, Ф.; Гибб, GC; Куч, М.; Билле, Г.; Отье, Л.; Саутон, Дж.; Руйяр, Ж.-М.; Ферникола, JC; Вискайно, Сан-Франциско; Макфи, RDE; Пойнар, HN (22 февраля 2016 г.). «Филогенетическое сходство вымерших глиптодонтов» (PDF) . Современная биология . 26 (4): 155–156 р . Бибкод : 2016CBio...26.R155D. дои : 10.1016/j.cub.2016.01.039 . ПМИД 26906483.

- ^ аб Вискайно, Серджио Ф.; Бланко, Р. Эрнесто; Бендер, Дж. Бенхамин; Милн, Ник (2011). «Пропорции и функции конечностей глиптодонтов: Конечности глиптодонтов». Летайя . 44 (1): 93– 101. Бибкод : 2011Лета..44...93В. дои : 10.1111/j.1502-3931.2010.00228.x.

- ^ abc Vizcaíno, Sergio F.; Cassini, Guillermo H.; Fernicola, Juan C.; Bargo, M. Susana (2011). «Оценка местообитаний и привычек питания через экоморфологические особенности глиптодонтов (Mammalia, Xenarthra)». Ameghiniana . 48 (3): 305– 319. doi :10.5710/AMGH.v48i3(364). hdl :11336/69574. ISSN 0002-7014. S2CID 85793531.

- ↑ Жилетт и Рэй 1981, стр. 200.

- ^ Флауэр, WH (1871). «Хантеровские лекции профессора Флауэра о зубах и родственных органах млекопитающих». Британский медицинский журнал .

- ↑ Джиллетт и Рэй 1981, стр. 58.

- ^ аб Карлини, Альфредо А.; Зурита, Альфредо Э.; Агилера, Оранжель А. (2008). «Североамериканские Glyptodontines (Xenarthra, Mammalia) в верхнем плейстоцене северной части Южной Америки». Палеонтологическая газета . 82 (2): 125. Бибкод : 2008PalZ...82..125C. дои : 10.1007/BF02988404. S2CID 128528271.

- ↑ Жилетт и Рэй 1981, стр. 202.

- ^ аб Ферникола, Хуан Карлос; Нестор Толедо; г-жа Сусана Барго; Серхио Ф. Вискайно (октябрь 2012 г.). «Неоморфное окостенение носовых хрящей и строение системы околоносовых пазух глиптодонта Neosclerocalyptus Paula Couto 1957 (Mammalia, Xenarthra)». Электронная палеонтология . 15 (3): 1–22 . дои : 10,26879/333 .

- ^ Джиллетт, Дэвид Д. (2010). «Глиптодонты в Аризоне: сага о суперконтинентах, распространении морского дна, саваннах и саблезубых кошках». Геологическая служба Аризоны. Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 года . Получено 25 марта 2014 года .

- ^ abcde Зурита, AE; Сойбельзон, Л.Х.; Сойбельзон, Э.; Гаспарини, генеральный менеджер; Сенизо, ММ; Арзани, Х. (2010). «Дополнительные защитные структуры у Glyptodon Owen (Xenarthra, Cingulata, Glyptodontidae)». Анналы палеонтологии . 96 (1): 1– 11. Бибкод : 2010AnPal..96....1Z. дои : 10.1016/j.annpal.2010.01.001. hdl : 10915/5356 .

- ^ abcde Gillette, David D.; Carranza-Castaneda, Оскар; White, Richard S.; Morgan, Gary S.; Thrasher, Larry C.; McCord, Robert; McCullough, Gavin (2016-06-01). "Онтогенез и половой диморфизм Glyptotherium texanum (Xenarthra, Cingulata) из плиоцена и плейстоцена (бланканский и ирвингтонский NALMA) Аризоны, Нью-Мексико и Мексики". Journal of Mammalian Evolution . 23 (2): 133– 154. doi :10.1007/s10914-015-9309-6. ISSN 1573-7055. S2CID 254699205.

- ^ Арбур, Виктория М.; Занно, Линдси Э. (2020). «Хвостовое вооружение у анкилозавров и глиптодонтов: пример редкого, но сильно конвергентного фенотипа». The Anatomical Record . 303 (4): 988– 998. doi :10.1002/ar.24093. ISSN 1932-8486. PMID 30835954. S2CID 73488683.

- ^ Вискайно, С.Ф., Фаринья, Р.А., и Маццетта, Г.В. (1999). Ульнарные размеры и фоссориальность у броненосцев. Акта Териологика , 44 .

- ^ Картер, ТС и Энкарнасао, КД (1983). Характеристики и использование нор четырьмя видами броненосцев в Бразилии. Журнал маммологии , 64 (1), 103-108.

- ^ Вискайно, Серджио Ф.; Фаринья, Ричард А. (29 марта 2007 г.). «Диета и передвижение броненосца Peltephilus: новый взгляд». Летайя . 30 (1): 79–86 . doi :10.1111/j.1502-3931.1997.tb00446.x.

- ^ ab Saarinen, Juha; Karme, Aleksis (2017-06-15). «Износ зубов и рацион питания современных и ископаемых ксенартранов (Mammalia, Xenarthra) – применение нового подхода к мезоизносу». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 476 : 42– 54. Bibcode :2017PPP...476...42S. doi :10.1016/j.palaeo.2017.03.027. ISSN 0031-0182.

- ^ аб Сенешаль, DL (1865). Обратите внимание на sur l'armure или le dermatosquelette и le système dentaire du Glyptodon clavipes, и особенности биологии этого животного, déduites d'après l'étude de ses restes окаменелостей . Balitout, Questroy et Cie.

- ^ Амсон, Эли; Ньякатура, Джон А. (2018). «Посткраниальная скелетно-мышечная система ксенартранов: выводы из более чем двух столетий исследований и будущие направления». Журнал эволюции млекопитающих . 25 (4): 459– 484. doi :10.1007/s10914-017-9408-7. ISSN 1064-7554. S2CID 254693335.

- ^ ab Tambusso, P Sebastián; Fariña, Richard A. (2015-09-03). "Цифровой краниальный эндокраниальный слепок Pseudoplohophorus absolutus (Xenarthra, Cingulata) и его систематические и эволюционные последствия". Journal of Vertebrate Paleontology . 35 (5): e967853. Bibcode :2015JVPal..35E7853T. doi :10.1080/02724634.2015.967853. ISSN 0272-4634. S2CID 86537473.

- ^ аб Себастьян Тамбуссо, П.; Фаринья, Ричард А. (2015). «Цифровой эндокраниальный слепок Pampatherium humboldtii (Xenarthra, Cingulata) из позднего плейстоцена Уругвая». Швейцарский журнал палеонтологии . 134 (1): 109–116 . Бибкод : 2015SwJP..134..109S. дои : 10.1007/s13358-015-0070-5. ISSN 1664-2384. S2CID 86652394.

- ^ "Bargo MS Vizcaíno SF — Палеобиология плейстоценовых наземных ленивцев (Xenarthra, Tardigrada): биомеханика, морфогеометрия и экоморфология применительно к жевательному аппарату. Ameghiniana". ResearchGate . Получено 2015-10-30 .

- ^ abc Фаринья, РА (2001). «Резные зубы и странные челюсти: как жевали глиптодонты» (PDF) . Acta Palaeontologica Polonica .

- ^ Джиллетт, Р. (21 декабря 1981 г.). "Глиптодонты Северной Америки" (PDF) . Smithsonian Publications . Получено 29 октября 2015 г. .

- ^ Перес, Леандро М.; Толедо, Нестор; Де Юлиис, Херардо; Барго, М. Сусана; Вискайно, Серхио Ф. (2010). «Морфология и функция подъязычного аппарата ископаемых ксенартранов (млекопитающих)». Журнал морфологии . 271 (9): 1119–1133 . doi :10.1002/jmor.10859. PMID 20730924. S2CID 8106788.

- ^ Саморано, М., Сциллато-Яне, Г.Дж., Сойбельзон, Э., Сойбельзон, Л.Х., Бонини, Р., и Родригес, С. (2018). Подъязычный аппарат Panochthus sp.(Xenarthra; Glyptodontidae) из позднего плейстоцена Пампейской области (Аргентина). Сравнительное описание и реконструкция мышц. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen , 288 , 205–219.

- ^ Vizcaíno, Sergio F.; Cassini, Guillermo H.; Fernicola, Juan C.; Bargo, M. Susana (2011). «Оценка местообитаний и привычек питания через экоморфологические особенности глиптодонтов (Mammalia, Xenarthra)». Ameghiniana : 305– 319. doi :10.5710/AMGH.v48i3(364). hdl :11336/69574. S2CID 85793531 . Получено 29 октября 2015 г.

- ^ аб Бохеренс, Эрве; Котт, Мартин; Бонини, Рикардо А.; Страчча, Пабло; Скиан, Дэниел; Сойбельзон, Леопольдо; Превости, Франциско Дж. (2017). «Изотопный взгляд на палеодиету вымерших плейстоценовых мегафаунов Xenarthrans из Аргентины». Исследования Гондваны . 48 : 7– 14. Бибкод : 2017GondR..48....7B. дои :10.1016/j.gr.2017.04.003. hdl : 11336/56592.

- ^ Фаринья, Р.А., 1995. Прочность костей конечностей и привычки крупных глиптодонтов. Летайя , 28: 189-196.

- ^ Лесса, Карлос Микаэль Бонфим; Гомес, Вероника Сантос; Черкинский, Александр; Дантас, Марио Андре Триндаде (01 декабря 2021 г.). «Изотопная палеоэкология (δ13C, δ18O) двух комплексов мегамлекопитающих из позднего плейстоцена межтропического региона Бразилии». Журнал южноамериканских наук о Земле . 112 : 103576. Бибкод : 2021JSAES.11203576L. doi : 10.1016/j.jsames.2021.103576. ISSN 0895-9811. S2CID 244181217.

- ^ Омена, Эрика Кавальканте; Сильва, Хорхе Луис Лопес да; Сиал, Альсидес Нобрега; Черкинский, Александр; Дантас, Марио Андре Триндаде (3 октября 2021 г.). «Мезо-мегатравоядные животные позднего плейстоцена из межтропического региона Бразилии: изотопная диета (δ 13 C), дифференциация ниш, гильдии и реконструкция палеосреды (δ 13 C, δ 18 O)». Историческая биология . 33 (10): 2299–2304 . Бибкод : 2021HBio...33.2299O. дои : 10.1080/08912963.2020.1789977. ISSN 0891-2963. S2CID 225543776.

- ^ аб Франса, Лукас де Мело; де Асеведо, Лидиана; Дантас, Марио Андре Триндаде; Бокчильери, Адриана; Авилла, Леонардо душ Сантос; Лопес, Ренато Перейра; да Силва, Хорхе Луис Лопес (1 января 2015 г.). «Обзор данных по экологии питания травоядных млекопитающих позднего плейстоцена из Южной Америки и дискуссии о дифференциации ниш». Обзоры наук о Земле . 140 : 158–165 . Бибкод : 2015ESRv..140..158F. doi :10.1016/j.earscirev.2014.10.006. ISSN 0012-8252.

- ^ ab Доминго, Лаура; Прадо, Хосе Луис; Альберди, Мария Тереза (2012-11-08). «Влияние палеоэкологии и палеобиогеографии на стабильные изотопы четвертичных млекопитающих Южной Америки». Quaternary Science Reviews . 55 : 103–113 . Bibcode : 2012QSRv...55..103D. doi : 10.1016/j.quascirev.2012.08.017. ISSN 0277-3791.

- ^ Поми, Л.Х. (2008). Новая ассоциация позвоночных ископаемых Эдад Энсенаденсе (Plioceno tardío-Pleistoceno medio) провинции Буэнос-Айрес, Аргентина. Амегиниана , 45 (2), 503-510.

- ^ Sage, Rowan F. (2004). «Эволюция фотосинтеза C4». New Phytologist . 161 (2): 341– 370. doi :10.1111/j.1469-8137.2004.00974.x. ISSN 0028-646X. PMID 33873498.