Леукоспермум конокарподендрон

| Леукоспермум конокарподендрон | |

|---|---|

| |

| верхний подвид. conocarpodendron , нижний подвид. viridum | |

| |

| Научная классификация | |

| Королевство: | Плантае |

| Клад : | Трахеофиты |

| Клад : | Покрытосеменные |

| Клад : | Эвдикоты |

| Заказ: | Протеевые |

| Семья: | Протейные |

| Род: | Леукоспермум |

| Разновидность: | L. конокарподендрон |

| Биномиальное имя | |

| Леукоспермум конокарподендрон (Л.) Х.Буек | |

| Синонимы [2] | |

| |

Leucospermum conocarpodendron — самый крупный вид рода Leucospermum , достигающий почти древовидных размеров в 5–6 м (16–20 футов) в высоту с крепким стволом, покрытым толстым слоем пробки, который защищает его от большинства пожаров. У него сероватые или зеленые узкие или широкие перевернутые яйцевидные листья с тремя-десятью зубцами около кончика и большие желтые цветочные головки с крепкими, изогнутыми желтыми столбиками, которые торчат далеко за пределы остальной части цветка и создают впечатление игольницы. Его обычно называют игольницей на английском языке или goudsboom на африкаансе . Они естественным образом встречаются недалеко от Кейптауна , Южная Африка.

Различают два подвида. L. conocarpodendron subsp. conocarpodendron , имеющий сероватые листья, поскольку они покрыты войлочными волосками. L. conocarpodendron subsp. viridum , имеет зеленые листья, не имеющие войлочных волосков. Цветы можно найти в период с августа по декабрь. [2]

Описание

L. conocarpodendron — вечнозеленый крупный кустарник высотой 3–5 м (9,8–16,4 фута) и диаметром 3–6 м (9,8–19,7 фута) с округлой кроной, жесткой из-за густых ветвей, расположенных примерно под прямым углом, и прочным стволом диаметром 15–40 см (5,9–15,7 дюйма), покрытым сероватой, красноватой или черноватой корой толщиной 3–5 см (1,2–2,0 дюйма) с сеткой трещин. Цветущие ветви жесткие, толщиной 1–1½ см (0,4–0,6 дюйма) и покрыты густым слоем белых или сероватых курчавых волосков или длинных мягких шелковистых волосков. Листья лишены черешка и прилистников , яйцевидные или ланцетные, с большей шириной, часто за пределами середины, 6–11½ см (2,4–4,6 дюйма) в длину и 2½–5 см (1–2 дюйма) в ширину, с тупым или заостренным кончиком, неглубоко или глубоко надрезанным с тремя-десятью зубцами. В зависимости от подвида поверхность листьев либо голая, либо имеет густое покрытие из мягких, сероватых, извитых волосков, иногда с бахромой из тонких волосков. [2]

Цветочные головки сидят на стебле длиной около 1½ см (0,6 дюйма), имеют форму шара или яйца и 7–9 см (2,8–3,5 дюйма) в диаметре. Их можно найти по отдельности или в основном по два или три вместе около кончика ветки, обычно частично закрытые листьями. Общее основание цветов одной головки узкоконусное с заостренным кончиком, 2½–3 см (1–1,2 дюйма) в длину и 1–1½ см (0,4–0,6 дюйма) в диаметре. Прицветники, которые стягивают цветочную головку, имеют овальную форму с заостренным кончиком, 1¼–1½ см (0,5–0,6 дюйма) в длину и приблизительно 1 см (0,39 дюйма) в ширину, плотно перекрывающие друг друга, с резиновой консистенцией и мягко волосатые. Прицветники , поддерживающие отдельные цветки, охватывают их у основания, имеют резко заостренный кончик и около 2 см (0,79 дюйма) в длину и около 1 см (0,39 дюйма) в ширину, резиноподобные по консистенции, мохнатые у основания и менее около верхушки. Околоцветник длиной 3½–5 см (1,4–2,0 дюйма) и желтого цвета. Нижний 1 см (0,4 дюйма) сросшийся, цилиндрический и безволосый. Свободные части четырех лапок околоцветника загибаются назад, когда цветок раскрывается, те, что по бокам и обращены к ободу головки цветка, густо покрыты длинными волосками. Тот, что обращен к центру головки, мелко-пудровый или очень коротко-мягко-волосистый. Ветви околоцветника имеют форму копья с заостренным кончиком, длиной 6–8 мм (0,24–0,31 дюйма) и имеют длинные волоски, прижатые к поверхности, за исключением того, что обращен к центру, мелко-пудровый. Столбик толстый, толщиной 1–1½ мм (0,04–0,06 дюйма) и длиной 4½–5½ см (1,8–2,2 дюйма), сначала изогнутый к центру головки цветка, но с возрастом становящийся более прямым. Он увенчан небольшим утолщением, которое называется пыльценосцем , имеющим широкую коническую форму с заостренным кончиком, длиной 4–5 мм (0,16–0,20 дюйма) и шириной около 2 мм (0,079 дюйма). Завязь стягивают четыре копьевидные чешуйки с заостренным кончиком длиной около 2 мм (0,079 дюйма). [2]

Подтриба Proteinae, к которой относится род Leucospermum , неизменно имеет базовое число хромосом, равное двенадцати ( 2n = 24). [3]

Различия между подвидами

Серый древесный подушечник или vaalkreupelhout на африкаанс (subsp. conocarpodendron ) имеет пушистые волосатые листья из-за густого покрова из тонких кудрявеньких волосков, в то время как зеленый древесный подушечник или groenkreupelhout (subsp. viridum ) имеет зеленые безволосые взрослые листья, иногда с бахромой волосков по краю. В одном месте, на восточной стороне Little Lion's Head около горы Родос, обнаружен гибридный рой между обоими подвидами, где отдельные растения могут иметь волосатость где-то между таковой у обоих родителей. В других местах популяции однородны и могут быть легко отнесены к любому из подвидов. [2] [4]

Различия с родственными видами

L. conocarpodendron отличается от своих ближайших родственников древовидным габитусом, узким конусообразным общим основанием цветочных головок, овальными обверточными прицветниками с заостренным кончиком и широким конусообразным пыльцевым носиком. [2]

Таксономия

Самое раннее известное описание вида, который мы теперь знаем как Leucospermum conocarpodendron, было сделано Паулем Германом в Paradisus Batavus , книге, описывающей растения Hortus Botanicus Leiden (ботанический сад Лейденского университета), которая была опубликована в 1689 году, через три года после его смерти. Он назвал его Salix conophora Africana (ива африканская шишконосная), основываясь на своих наблюдениях за Leucospermum conocarpodendron на нижних склонах Столовой горы . В последующие шесть десятилетий было опубликовано несколько других описаний, таких как Леонардом Плюкенетом , Джеймсом Петивером , Джоном Рэем и Германом Бурхаве . Однако названия, опубликованные до 1753 года, года, который был выбран в качестве отправной точки для биноминальной номенклатуры, предложенной Карлом Линнеем , недействительны .

Древесная игольница была впервые достоверно описана в первом издании Species Plantarum как Leucadendron conocarpodendron Линнеем в 1753 году. Иоганн Якоб Рейхард в 1779 году переназначил вид в Protea , создав новую комбинацию P. conocarpodendron . В 1781 году Карл Петер Тунберг упростил название вида и создал P. conocarpa , но поскольку он использовал тот же тип , что и Линней, ему следовало бы использовать неизмененное название. Ричард Энтони Солсбери создал два лишних названия , Protea tortuosa в 1796 году и Leucadendrum crassicaule в 1809 году. В своей книге «О естественном порядке растений, называемых Proteaceae» , которую Роберт Браун опубликовал в 1810 году, вид был перенесен в новый род Leucospermum , но он объединил его с недействительным упрощенным видовым названием Брауна на Leucospermum conocarpum . В 1874 году Генрих Вильгельм Бюек сделал правильную комбинацию Leucospermum conocarpodendron . Другая форма была описана Майклом Гандогером в 1901 году, и он назвал ее Leucospermum macowanii . В 1970 году Джон Патрик Рурк предложил различать типичные подвиды ( L. conocarpodendron subsp. conocarpodendron ) и L. conocarpodendron subsp. viridum . [2]

L. conocarpodendron — типовой вид секции conocarpodendron . [5] Название вида и подвида conocarpodendron означает «дерево, приносящее конусообразные плоды». Название подвида viridum означает «зеленый» и указывает на цвет листьев. На голландском языке его называли kreupelhout (калека) еще до 1680 года, ссылаясь на скрученные ветви, которые вместе придают дереву «калека». [4]

Распространение, среда обитания и экология

L. conocarpodendron subsp. conocarpodendron является эндемиком Капского полуострова , где его распространение ограничено восточными склонами пика Дьявола , северными и западными склонами Столовой горы и Черного стола, до Лландидно . Растет в основном на тяжелой глине, образовавшейся в результате выветривания гранита мыса, а также выветренного песчаника Столовой горы . Предпочитает северные и западные экспозиции, которые хорошо дренируются. [2]

L. conocarpodendron subsp. viridum имеет гораздо более широкое распространение, граничащее с типичным подвидом. Он занимает остальную часть Капского полуострова от Кирстенбоша до мыса Доброй Надежды . Кроме того, он встречается в верхней долине реки Берг , через залив Прингл и Херманус до Стэнфорда . Изолированные популяции также можно найти в Хельдерберге , Симонсберге и Когельберге около Дурбанвилля . Он встречается на таких разных типах почв, как гравий Малмсбери, песок из выветренного песчаника Столовой горы, дюнные пески, постоянно влажный торф, а иногда и на тяжелой глине, которая остается после разложения мысского гранита. В основном он растет на высоте от уровня моря до 150 м (490 футов), иногда на высоте 300 м. В некоторых местах этот подушковидный вид доминирует и образует густые заросли. [2]

Оба подвида обладают некоторой устойчивостью к лесным пожарам , которые случаются в финбосе каждые одно или два десятилетия, поскольку ствол покрыт толстой корой. После того, как огонь сжег мягкие части, происходит возобновление роста с кончиков более высоких ветвей. Повторное слабое горение приводит к зонтичной форме роста. [2]

Распространение и выживание семян во многом зависит от симбиоза многих Proteaceae с местными видами муравьев, в частности Anoplolepis steingroeveri и Pheidole capensis , которые переносят плоды в свои подземные гнезда, где элайосома поедается, оставляя скользкое и твердое семя под землей, защищенное от потребления грызунами и птицами, а также от пожаров на крыше. Семена прорастают после пожара из-за больших перепадов температур после того, как растительность на крыше исчезает, а химические вещества из древесного угля просачиваются с зимними дождями и пропитывают семена. Распространение семян ограничено. В ходе эксперимента семена в среднем перемещались примерно на 2 м (6½ футов), а максимум — примерно на 10 м. Отсутствие или наличие элайосомы не влияло на скорость прорастания, но полевые испытания показали, что семена без элайосомы почти никогда не выживают при пожаре, тогда как семена с элайосомой все прорастали, что говорит о том, что захоронение семян муравьями имеет важное значение. [6]

Сохранение

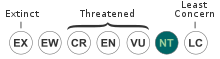

Leucospermum conocarpodendron subsp. conocarpodendron хорошо охраняется в Национальном парке Столовой горы , где он локально распространен. Тем не менее, подвид считается уязвимым видом , поскольку значительная часть его ареала была утрачена из-за урбанизации и перевода земель в плантации камеди и инвазивные виды растений . Дальнейшее развитие жилищного строительства в агломерациях Кейптауна может поставить под угрозу оставшуюся среду обитания. Чужеродные виды муравьев вытеснили местных муравьев. Чужеродные муравьи поедают элайосому на месте, так что семена не защищены от потребления или пожара. Из-за близости жилых районов лесные пожары в его ареале подавляются, и поэтому позволяют финбосу превратиться в заросли, менее подходящие для серой древесной игольницы, в результате чего пожары, когда они в конечном итоге случаются, становятся более жаркими из-за большего количества биомассы, что приводит к гибели большего количества растений. Наконец, подвид viridum высаживается в садах в пределах ареала подвида. conocarpodendron , что приведет к гибридизации между подвидами. Это происходит даже тогда, когда растения находятся довольно далеко друг от друга, поскольку оба подвида опыляются птицами. Это может в конечном итоге привести к вымиранию подвида conocarpodendron . [7] [6]

Ссылки

- ^ Rebelo, AG; Mtshali, H.; von Staden, L. (2020). "Leucospermum conocarpodendron". Красный список МСОП. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения . 2020 : e.T113171961A185570693. doi : 10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T113171961A185570693.en . Получено 9 августа 2021 г.

- ^ abcdefghij Рурк, Джон Патрик (1970). = 1 Таксономические исследования Leucospermum R.Br (PDF) . стр. 49–57 .

{{cite book}}: Проверить|url=значение ( помощь ) - ^ Джонсон, Л. А. С.; Бриггс, Барбара Г. (1975). «О протейных — эволюция и классификация южного семейства». Ботанический журнал Линнеевского общества . 70 (2): 106. doi :10.1111/j.1095-8339.1975.tb01644.x.[ постоянная мертвая ссылка ]

- ^ ab "Leucospermum conocarpodendron subsp. conocarpodendron и subsp. viridum". САНБИ .

- ^ «Определение игольниц». Проект Protea Atlas .

- ^ ab Slingsby, P.; Bond, WJ (1984). "Влияние муравьев на дальность распространения и пополнение сеянцев Leucospermum conocarpodendron (L.) Buek (Proteaceae)" (PDF) . South African Journal of Botany . 51 (1): 30–34 . doi : 10.1016/S0254-6299(16)31698-2 .

- ^ "Leucospermum conocarpodendron (L.) H.Buek subsp. conocarpodendron" . Завод САНБИЗА .

Внешние ссылки

- несколько фотографий подвида конокарподендрон

- несколько фотографий подвида viridum