Хайдзин

| Хайдзин | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| китайский | 海禁 | ||||||

| Буквальное значение | морской запрет | ||||||

| |||||||

| Суогуо | |||||||

| Традиционный китайский | 鎖國 | ||||||

| Упрощенный китайский | 锁国 | ||||||

| Буквальное значение | закрытая (закрытая) страна | ||||||

| |||||||

| Бигуан Суогуо | |||||||

| Традиционный китайский | 閉關鎖國 | ||||||

| Упрощенный китайский | 闭关锁国 | ||||||

| Буквальное значение | закрытая граница и закрытая страна | ||||||

| |||||||

Хайцзин (海禁) или морской запрет представлял собой ряд взаимосвязанных изоляционистских мер в Китае, ограничивавших частную морскую торговлю и прибрежные поселения в течение большей части правления династии Мин и ранней династии Цин .

Политика, введенная основателем династии Мин Чжу Юаньчжаном, значительно затруднила рост внутренней торговли Китая [1] , хотя Мин не смог полностью реализовать эту политику, несмотря на официальные провозглашения, и торговля продолжалась в таких формах, как контрабанда , пока позднеминское правительство не открыло порт Юэган для торговли. Первоначально введенный для борьбы с японским пиратством на фоне нейтрализации сторонников династии Юань , морской запрет оказался совершенно контрпродуктивным: [ tone ] к XVI веку пиратство и контрабанда стали эндемичными и в основном состояли из китайцев, которые были лишены собственности в результате этой политики. Внешняя торговля Китая ограничивалась нерегулярными и дорогостоящими миссиями по сбору дани , а военное давление со стороны монголов после катастрофической битвы при Туму привело к уничтожению флота Чжэн Хэ . Пиратство снизилось до незначительного уровня только после окончания этой политики в 1567 году.

Антиповстанческая " Великая очистка " ранней династии Цин (1661–1683) также оказала значительное разрушительное воздействие на общины вдоль побережья, пока Цин не захватила контроль над Тайванем и не открыла прибрежные порты для иностранной торговли. Отдельно, строгие ограничения на поездки были временно введены во время кратковременного запрета на торговлю в " Южном море " между 1717 и 1727 годами. Позже, необходимость контролировать торговлю привела к появлению Кантонской системы тринадцати факторий (1757–1842), где торговые порты были сильно ограничены.

Аналогичные морские запреты существовали и в других странах Восточной Азии , например, политика «Сакоку» в Японии периода Эдо , проводимая сёгунатом Токугава ; или изоляционистская политика Кореи эпохи Чосон , прежде чем они были вынуждены положить конец своей изоляции военным путем в 1853 и 1876 годах соответственно.

династия Мин

Фон

XIV век был временем хаоса по всей Восточной Азии . Вторая пандемия бубонной чумы началась в Монголии около 1330 года [2] и, возможно, убила большую часть населения в Хэбэе и Шаньси и миллионы в других местах. [3] Другая эпидемия свирепствовала в течение трех лет с 1351 по 1354 год . [3] Существующие восстания из-за государственной монополии на соль и сильные наводнения вдоль Желтой реки спровоцировали Восстание Красных повязок . Декларация Мин в 1368 году не положила конец войнам с остатками монголов под предводительством Тогон-Тэмура на севере и под предводительством принца Ляна на юге . Король Кореи Гунмин также начал освобождаться от монголов, отвоевывая северные провинции своей страны, когда вторжение Красных повязок опустошило эти районы и опустошило Пхеньян . В Японии император Дайго II в ходе реставрации Кэнму добился свержения сёгуната Камакура, однако в конечном итоге его просто заменил более слабый сёгунат Асикага .

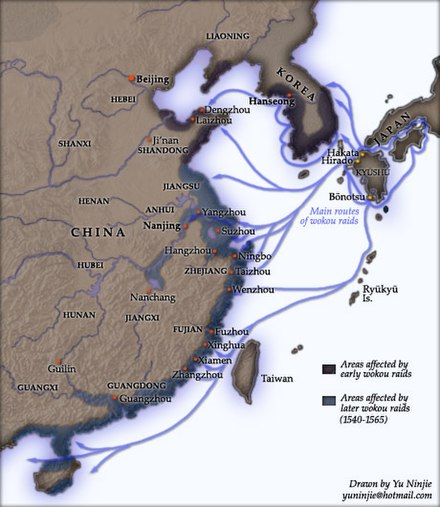

Слабый контроль над периферией Японии привел к тому, что пираты создали базы на отдаленных островах государства, [4] в частности, на Цусиме , Ики и Гото . [5] [6] Эти вокоу («японские пираты») совершали набеги на Японию, а также на Корею и Китай. [4]

Будучи лидером повстанцев, Чжу Юаньчжан продвигал внешнюю торговлю как источник дохода. [7] Однако , будучи императором Хунву , первым из династии Мин , он издал первый морской запрет в 1371 году. [8] Вся внешняя торговля должна была осуществляться официальными данническими миссиями , которыми занимались представители империи Мин и ее «вассальных» государств. [9] Частная внешняя торговля была сделана караемой смертью, а семья и соседи нарушителя были изгнаны из своих домов. [10] Несколько лет спустя, в 1384 году, были закрыты морские торговые интендантства ( Шибо Тицзю Си ) в Нинбо , Гуанчжоу и Цюаньчжоу . [8] Корабли, доки и верфи были уничтожены, а порты саботировались с помощью камней и сосновых кольев. [11] Хотя сейчас эта политика ассоциируется с императорским Китаем в целом, тогда она противоречила китайской традиции, которая рассматривала внешнюю торговлю как источник дохода и стала особенно важной при Тан , Сун и Юань . [11]

Путешествия за сокровищами Чжэн Хэ были частично направлены на монополизацию заморской торговли под руководством правительства. [12] Они были прекращены из-за роста монгольской напористости после пленения императора в битве при Туму в 1449 году. Крупные масштабы частной заморской торговли вызвали ценовую конкуренцию для закупок правительства Мин, таких как боевые кони для северной границы, и средства пришлось перераспределить. Однако после окончания путешествий за сокровищами китайская торговля в Юго-Восточной Азии и Индийском океане продолжалась. [13] Частная, в том числе несанкционированная, китайская торговля в Юго-Восточной Азии быстро расширялась во второй половине династии Мин. [14]

Указ 1613 года запрещал морскую торговлю между землями к северу и югу от реки Янцзы, пытаясь остановить капитанов, заявлявших, что они направляются в Цзянсу, а затем направлявшихся в Японию. [15]

Обоснование

Хотя эта политика обычно приписывалась национальной обороне от пиратов, [7] она была настолько очевидно контрпродуктивной и, тем не менее, продолжалась так долго, что были предложены другие объяснения. Первоначальная концепция, по-видимому, заключалась в том, чтобы использовать потребность японцев в китайских товарах, чтобы заставить их согласиться на условия. [16] Император Хунъу, по-видимому, указывал, что эта политика была разработана для того, чтобы помешать иностранным государствам сотрудничать с его подданными, чтобы бросить вызов его правлению; например, Шривиджае было запрещено торговать, поскольку император подозревал их в шпионаже. [17] Использование торговли также было мощным инструментом, чтобы побудить иностранные правительства соблюдать систему данничества и оказывать давление на несотрудничающих лидеров. [18] Параллели с мерами Сун и Юань, ограничивавшими отток слитков , привели некоторых к утверждению, что это было сделано для поддержки печатания императором Хунву фиатных денег , [7] использование которых продолжалось его преемниками вплоть до 1450 года. (К 1425 году из-за повального подделывания и гиперинфляции люди уже торговали примерно по 0,014% от их первоначальной стоимости.) [19] Другие утверждают, что это было побочным эффектом желания возвысить конфуцианскую гуманность (仁, ren ) и устранить жадность из внешних отношений государства [20] или уловкой, направленной на ослабление южных подданных государства в интересах центрального правительства. [21] Тем не менее, возможно, император Хунъу отдал приоритет защите своего государства от остатков Северной Юань , возложив на политику и ее местных исполнителей максимум, что он мог сделать [22] , а его упоминание о них в его «Предковых предписаниях» [11] было связано с их продолжением.

Эффекты

Политика предлагала слишком мало — десятилетние дань-миссии, состоящие всего из двух кораблей — в качестве награды за хорошее поведение и соблазна для японских властей искоренить контрабандистов и пиратов. [16] Послание императора Хунъу японцам о том, что его армия «захватит и уничтожит ваших бандитов, направится прямо в вашу страну и закует вашего короля в оковы» [23], получило ответ сегуна Асикага , что «ваша великая империя может вторгнуться в Японию, но наше маленькое государство не испытывает недостатка в стратегии, чтобы защитить себя». [16]

Хотя морской запрет предоставил армии Мин свободу истребить оставшихся сторонников Юаня и обезопасить границы Китая, он связал местные ресурсы. 74 прибрежных гарнизона были созданы от Гуанчжоу в Гуандуне до Шаньдуна ; [11] при императоре Юнлэ эти форпосты были номинально укомплектованы 110 000 подданных. [24] Потеря доходов от налогов на торговлю [11] способствовала хроническим финансовым трудностям во всей династии Мин, особенно в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь . [25] Обедняя и провоцируя как прибрежных китайцев, так и японцев против режима, [16] это усугубило проблему, которую оно якобы должно было решить. [26] С первой волной японских пиратов независимо друг от друга справились Чонг Монг-Джу и Имагава Садаё , которые вернули свою добычу и рабов в Корею; [5] [6] Асикага Ёсимицу доставил еще 20 в Китай в 1405 году, где их сварили заживо в котле в Нинбо . [27] Однако набеги на Китай продолжались, наиболее жестокие при императоре Цзяцзине . [25] К XVI веку «японские», « карликовые » и « восточные варварские » пираты, совершавшие набеги вокоу Цзяцзина, в основном были неяпонцами. [4] [26] [28]

Тем не менее, поскольку запрет на море был добавлен императором Хунву к его Предковым предписаниям , [11] он продолжал широко соблюдаться на протяжении большей части остальной части его династии. В течение следующих двух столетий богатые сельскохозяйственные угодья юга и военные театры севера были связаны почти исключительно каналом Цзинхан . [29] Взяточничество и отсутствие интереса иногда допускали большую свободу действий, как, например, когда португальцы начали торговать в Гуанчжоу (1517), Шуанъюй («Лиампхо») и Цюаньчжоу («Чинчеу»), [30] но также имели место и репрессии, как с изгнанием португальцев в 1520-х годах, на островах у Нинбо и Чжанчжоу в 1547 году или в Юэгане в 1549 году. [31] Португальцам разрешили поселиться в Макао в 1557 году, но только после нескольких лет помощи китайцам в подавлении пиратства. [32]

Морской запрет был в значительной степени неисполнимым с самых первых лет, и эффективное исполнение никогда не осуществлялось. Местные власти сами часто были вовлечены в незаконную торговлю и обычно игнорировали указы об ограничении торговли. Военные офицеры выступали посредниками в торговых сделках, а богатые семьи в прибрежных поселениях зависели от их дохода. Обычные рабочие нашли работу в отраслях, связанных с торговлей. Многие официальные должности для обеспечения соблюдения торговых правил остались вакантными, а морские торговые интендантства были упразднены. Двор в целом игнорировал вопрос о заморской торговле. В 1520-х годах император отверг все попытки остановить торговлю, поскольку они исходили от чиновников, которые выступали против политики императора в отношении ритуалов, и очень мало торговли осуществлялось по государственным каналам вместо незаконных средств. Великий секретарь суда в 1530-х годах был из прибрежной провинции Чжэцзян, и он продолжал блокировать любые попытки обеспечить соблюдение морского запрета. Наиболее значимую попытку искоренить незаконную торговлю предпринял Чжу Вань , чиновник, назначенный двором в 1540-х годах, но как раз в тот момент, когда он добился успехов в уничтожении контрабандистов, он был отстранен судом по обвинению в несанкционированных убийствах. [33]

Пиратство снизилось до незначительного уровня только после всеобщей отмены политики в 1567 году [34] после восхождения на престол императора Лунцина и по настоянию губернатора Фуцзянь Ту Цзэминя. Китайские торговцы, занимавшиеся как морской, так и сухопутной торговлей, могли подавать заявки на получение разрешений на участие в любой внешней торговле, за исключением торговли с Японией (хотя некоторые все равно торговали там, и японские торговцы также обосновались в Юго-Восточной Азии, чтобы торговать с прибывающими китайцами) [35] или связанной с оружием или другими контрабандными товарами; к ним относились железо, сера и медь. Количество иностранных торговцев ограничивалось системой лицензий и квот; никакая торговля не могла увести их из Китая дольше, чем на год. [32] Морские торговые интендантства были восстановлены в Гуанчжоу и Нинбо в 1599 году, и китайские торговцы превратили Юэган (современный Хайчэн , Фуцзянь) в процветающий порт. [25] [32] Однако отмена запрета на море не ознаменовала собой изменение взглядов императора, а скорее признание того, что слабость позднего государства Мин сделала невозможным продолжение запрета. Государство продолжало пытаться регулировать торговлю настолько жестко, насколько это было возможно, и иностранцам было разрешено вести бизнес через одобренных агентов, с запретами на любые прямые сделки с простыми китайцами. [36] Можно было сделать уступки, но они не спешили: торговцы Юэгана активно торговали с испанцами в течение года после завоевания Майнилы Мартином де Гойти в 1570 году [32], но только в 1589 году трон одобрил просьбы города о выдаче дополнительных торговых лицензий для расширения торговли. [37] В меморандуме трону от 1639 года Фу Юаньчу доказывал, что торговля между Фуцзянь и голландской Формозой сделала запрет совершенно невыполнимым. [15]

Отмена запрета на морские перевозки совпала с прибытием первых испанских галеонов из Америки, что создало глобальную торговую связь, которая не прерывалась до следующего столетия. [38]

Китай в мировой торговой системе

Китай выступал в качестве шестеренки, вращающей колесо мировой торговли. [39] Торговля с Японией продолжалась беспрепятственно, несмотря на эмбарго, через китайских контрабандистов, порты Юго-Восточной Азии или португальцев. Китай был полностью интегрирован в мировую торговую систему. [40]

Европейские страны испытывали большую потребность в китайских товарах, таких как шелк и фарфор . [41] У европейцев не было товаров или товаров, которые были бы нужны Китаю, поэтому они торговали серебром, чтобы компенсировать свой торговый дефицит. [42] Испанцы во времена Эпохи Великих географических открытий обнаружили огромные запасы серебра, большая часть которого была из серебряных рудников Потоси , чтобы подпитывать свою торговую экономику. Испано-американские серебряные рудники были самыми дешевыми в мире источниками серебра, [43] производя 40 000 тонн серебра за 200 лет. [44] Конечным пунктом назначения для огромного количества серебра, произведенного в Америке и Японии, был Китай. [45] С 1500 по 1800 год Мексика и Перу производили около 80% [46] мирового серебра, причем 30% в конечном итоге оказывалось в Китае. В конце 16-го и начале 17-го века Япония также активно экспортировала серебро в Китай. [46] Серебро из Америки в основном переправлялось через Атлантику и направлялось на Дальний Восток. [42] Основные аванпосты торговли серебром находились в странах Юго-Восточной Азии, таких как Филиппины. [47] Город Манила служил основным форпостом обмена товарами между Америкой, Японией, Индией, Индонезией и Китаем. [47] Однако большое количество серебра также переправлялось через Тихий океан непосредственно из Америки. [45]

Торговля с Китаем династии Мин через Манилу служила основным источником дохода для Испанской империи и основным источником дохода для испанских колонистов на Филиппинских островах. До 1593 года из каждого порта ежегодно отплывало два или более кораблей. [48] Торговля галеонами осуществлялась в основном торговцами из портовых районов Фуцзянь, которые отправлялись в Манилу, чтобы продать испанцам специи, фарфор , слоновую кость , лакированные изделия , обработанную шелковую ткань и другие ценные товары. Грузы варьировались от одного рейса к другому, но часто включали товары со всей Азии — нефрит, воск, порох и шелк из Китая; янтарь, хлопок и ковры из Индии; специи из Индонезии и Малайзии; и различные товары из Японии, включая веера, сундуки, экраны и фарфор. [49]

династия Цин

Фон

По мере того, как Цин расширялся на юг после своей победы на Шанхайском перевале , южные Мин получили поддержку клана Чжэн . Чжэн Чжилун сдал проходы через Чжэцзян в обмен на богатую пенсию, но его сын Чжэн Чэнгун — более известный по своему почетному прозвищу на хоккиенском языке Коксинга — продолжал сопротивляться Сямыню , а затем, после того, как отобрал контроль у голландцев , Тайваню . Затем его династия развила его как независимое государство Дуннин , но была изгнана со своих баз на материке в 1661 году.

Политика

Регент Цин Князь Жуй возобновил морской запрет в 1647 году, но он не был эффективен до тех пор, пока в 1661 году [36] не последовал более строгий приказ после восхождения на престол императора Канси . В ходе эвакуации под названием « Великое очищение » или «Перемещение границы» прибрежные жители Гуандуна, Фуцзяня, Чжэцзяна, Цзянсу и части Шаньдуна были обязаны уничтожить свое имущество [36] и переехать вглубь страны на 30–50 ли (около 16–26 км или 10–16 миль), а солдаты Цин установили пограничные знаки и применили смертную казнь к тем, кто находился за их пределами. Корабли были уничтожены, а внешняя торговля снова была ограничена прохождением через Макао [36] . Проверки и корректировки были проведены в следующем году, и жители пяти уездов — Паньюй , Шунде , Синьхуэй , Дунгуань и Чжуншань — снова переехали через год. После многочисленных мемориалов на высоком уровне эвакуация больше не проводилась после 1669 года. [50] В 1684 году, после разрушения Дуннина , были сняты и другие запреты. [36] Через год в Гуанчжоу, Сямыне, Нинбо и Сунцзяне были созданы таможенные пункты для ведения внешней торговли. [51]

Однако репрессивная политика Цин, такая как очередь, заставила китайских торговцев эмигрировать в таком большом количестве, что император Канси начал опасаться военных последствий. Иммигрантская община в Джакарте оценивалась в 100 000 человек, и ходили слухи, что наследник династии Мин живет на Лусоне . [51] В 1717 году последовал запрет на торговлю в « Южном море », с более строгими портовыми проверками и ограничениями на поездки. [51] Эмигрантам было приказано вернуться в Китай в течение следующих трех лет под страхом смертной казни; те, кто эмигрировал в будущем, должны были столкнуться с таким же наказанием. [51]

Легальная торговля в Южно-Китайском море возобновилась в 1727 году, [51] но открытие Ост-Индской компании , что цены и пошлины в Нинбо были намного ниже, чем в Гуанчжоу, побудило их начать перенос своей торговли на север с 1755 по 1757 год. [52] Попытка императора Цяньлуна воспрепятствовать этому посредством более высоких пошлин провалилась; зимой 1757 года он объявил, что — со следующего года — Гуанчжоу (тогда романизированный как «Кантон») должен был стать единственным китайским портом, разрешенным для иностранных торговцев, [52] положив начало Кантонской системе с ее Кохуном и Тринадцатью факториями . С другой стороны, китайские торговцы, торгующие с иностранцами, не были затронуты ни одним из этих правил. [53]

Эффекты

Первоначальный морской запрет Цин ограничил влияние Коксинга на материковой части Китая и закончился поражением его государства , в результате чего Тайвань вошел в состав империи Цин .

Тем не менее, это было весьма вредно для самих китайцев, как задокументировано в меморандумах губернаторов и наместников трону. Еще до ограничений императора Канси мемориал трону Цзинь Фу 1659 года утверждал, что запрет на внешнюю торговлю ограничивал доступ Китая к серебру, пагубно ограничивая денежную массу, и что потерянные торговые возможности обходились китайским торговцам в 7 или 8 миллионов таэлей в год. [54] Политика возродила восстания [ какие? ] и пиратство вдоль побережья, а также обеспечила благо для черных рынков . [ необходима цитата ] Великая очистка была полностью разрушительной для южных побережий Китая. Из примерно 16 000 жителей уезда Синьань (примерно современные Шэньчжэнь и Гонконг ), которые были изгнаны вглубь страны в 1661 году, только 1 648 были зарегистрированы вернувшимися в 1669 году. Мощные тайфуны того года и в 1671 году еще больше разрушили местные общины и препятствовали переселению. [50] Когда торговые ограничения были сняты, Фуцзянь и Гуандун увидели огромный отток мигрантов. Конфликты между бывшими жителями и новичками, такими как хакка, спровоцировали затяжные распри, которые вылились в полномасштабную войну в 1850-х и 1860-х годах и подпитывали пиратство Гуандуна в 20-м веке. [55]

Торговля европейских стран с Китаем была настолько обширной, что они были вынуждены рисковать дефицитом серебра, чтобы снабжать им торговцев в Азии. [56] Поскольку поставки серебра в Европу сократились, у европейцев стало меньше возможностей покупать желанные китайские товары. Торговцы больше не могли поддерживать торговлю с Китаем за счет прибыли, полученной от продажи китайских товаров на Западе, и были вынуждены изымать слитки из обращения в Европе, чтобы покупать товары в Китае. [57]

Ограничения, наложенные императором Цяньлуном, которые установили Кантонскую систему, были весьма прибыльными для Кохуна из Гуанчжоу — торговец Хоукуа стал одним из самых богатых людей в мире — и нормализовали налоговую базу Гуанчжоу и приток иностранного серебра. В рамках кантонской системы император Цяньлун ограничил торговлю только лицензированными китайскими торговцами, в то время как британское правительство со своей стороны выдало монопольную хартию на торговлю только Британской Ост-Индской компании . Это соглашение не оспаривалось до 19 века, когда идея свободной торговли была популяризирована на Западе. [58] Кантонская система не полностью повлияла на торговлю Китая с остальным миром, поскольку китайские торговцы с их большими трехмачтовыми океанскими джонками были активно вовлечены в мировую торговлю. Плавая в Сиам , Индонезию и Филиппины и обратно , они были основными посредниками в мировой торговой системе; эпоха была даже описана Карлом Троцки как «китайский век» мировой торговли. [59] Китайские торговцы также могли свободно и легально торговать с западными людьми (испанцами и португальцами) в Сямыне и Макао или с любой страной, когда торговля велась через порты за пределами Китая, такие как Манила и Батавия. [60] Однако, ограничив импорт в основном слитками , это создало сильное давление на британцев , для которых чай стал национальным напитком в течение 17 века, чтобы найти любые возможные способы корректировки торгового баланса. Это оказался опиум, выращенный на плантациях в Индии , который стал настолько прибыльным и важным, что энергичное соблюдение наместником Линь Цзэсю существующих законов против контрабанды опиума спровоцировало Первую опиумную войну и начало неравноправных договоров , которые ограничили суверенитет Цин в 19 веке. Нанкинский договор 1842 года открыл порты Сямэнь («Амой»), Фучжоу («Фучжоу»), Нинбо («Нинпо») и Шанхай , но законная торговля продолжала ограничиваться определенными портами до конца правления династии .

Смотрите также

Ссылки

Цитаты

- ^ Роу, Уильям (2010), Последняя империя Китая - Великая Цин, Издательство Гарвардского университета, стр. 123, ISBN 9780674054554, получено 31 августа 2023 г.

- ^ Мартин (2001), стр. 14.

- ^ ab Макнил (1998).

- ^ abc Wang (1980), стр. 31.

- ^ ab Ōta, Kōki (2004),『倭寇: 日本あふれ活動史』 [ Вако: Нихон Афуре Кацудоши ], Бунгейша, стр. 98. (на японском)

- ^ ab Кавазое, Сёдзи (1996),「対外関係の史的展開」 [ Тайгай Канкей но Ситеки Тенкай ], Бункэн Шуппан, стр. 167. (на японском)

- ^ abc фон Глан (1996), с. 90.

- ^ аб фон Глан (1996), с. 116.

- ^ Фон Глан (1996), стр. 91.

- ^ Ли (2010), стр. 3.

- ^ abcdef Ли (2010), стр. 4.

- ^ Mote, Frederick W.; Twitchett, Denis (1988). Кембриджская история Китая. Том 7: Династия Мин 1368-1644 . Cambridge University Press. стр. 270. ISBN 978-0-521-24332-2.

- ^ Уэйли-Коэн, Джоанна (2000). Секстанты Пекина: глобальные течения в истории Китая . Нью-Йорк, Лондон: WW Norton and Company. стр. 49. ISBN 039324251X.

- ^ Mote, Frederick W.; Twitchett, Denis (1988). Кембриджская история Китая. Том 7: Династия Мин 1368-1644 . Cambridge University Press. стр. 256. ISBN 978-0-521-24332-2.

- ^ аб фон Глан (1996), с. 281.

- ^ abcd Ли (2010), стр. 13.

- ^ Mote, Frederick W.; Twitchett, Denis (1988). Кембриджская история Китая. Том 7: Династия Мин 1368-1644 . Cambridge University Press. стр. 169. ISBN 978-0-521-24332-2.

- ^ Mote, Frederick W.; Twitchett, Denis (1988). Кембриджская история Китая. Том 7: Династия Мин 1368-1644 . Cambridge University Press. стр. 396. ISBN 978-0-521-24332-2.

- ^ Фэрбэнк и др. (2006), стр. 134.

- ^ Ли (2010), стр. 24–5.

- ^ Эмбри, Эйнсли Томас и др. (1997), Азия в западной и мировой истории: руководство для преподавания , Армонк : ME Sharpe, ISBN 978-1-56324-264-9, OCLC 32349203.

- ^ Ли (2010), стр. 12.

- ^ Канг (2007), стр. 28.

- ^ Цай, Генри Ши-шань (2001), Вечное счастье: император династии Мин Юнлэ , University of Washington Press, ISBN 0-295-98124-5.

- ^ abc Shi (2006), стр. 7.

- ^ ab Li (2010), стр. 17.

- ^ Такекоши, Ёсабуро (1967), Экономические аспекты истории цивилизации Японии , стр. 344.

- ^ Ли (2010)

- ^ Ли (2010), стр. 168.

- ↑ Knight's (1841), стр. 136.

- ^ Фон Глан (1996), стр. 117.

- ^ abcd фон Глан (1996), с. 118.

- ^ Mote, Frederick W.; Twitchett, Denis (1988). Кембриджская история Китая. Том 7: Династия Мин 1368-1644 . Cambridge University Press. С. 168– 169, 302, 396, 490– 495, 509. ISBN 978-0-521-24332-2.

- ^ Дэн (1999).

- ^ Канин Ли (2010). Морская торговая политика Мин в переходный период, 1368–1567 гг . Отто Харрасовиц Верлаг. п. 177. ИСБН 9783447061728.

- ^ abcde Shi (2006), стр. 8.

- ^ Фон Глан (1996), стр. 119.

- ^ Mote, Frederick W.; Twitchett, Denis (1988). Кембриджская история Китая. Том 7: Династия Мин 1368-1644 . Cambridge University Press. С. 504–505 . ISBN 978-0-521-24332-2.

- ^ Флинн, Деннис Оуэн; Хиральдес, Артуро (2002). «Циклы серебра: глобальное экономическое единство в середине восемнадцатого века». Журнал всемирной истории . 13 (2): 391– 427. doi :10.1353/jwh.2002.0035. ISSN 1527-8050. S2CID 145805906.

- ^ Уэйли-Коэн, Джоанна (2000). Секстанты Пекина: глобальные течения в истории Китая . Нью-Йорк, Лондон: WW Norton and Company. стр. 52–54 . ISBN 039324251X.

- ^ Флинн, Деннис О.; Хиральдес, Артуро (1995). «Рожденный с «серебряной ложкой»: происхождение мировой торговли в 1571 году». Журнал всемирной истории . 6 (2): 201–221 . JSTOR 20078638.

- ^ ab Frank, Andre (июль 1998). Reorient . University of California Press. ISBN 9780520214743.

- ^ "Столетие законотворчества". Библиотека Конгресса . Получено 23 мая 2018 г.

- ^ Стайн, Стэнли Дж.; Стайн, Барбара Х. (2000). Серебро, торговля и война: Испания и Америка в создании ранней современной Европы . Johns Hopkins University Press. С. 21. ISBN 9780801861352.

- ^ ab Флинн, Деннис О.; Хиральдес, Артуро (2002). «Циклы серебра: глобальное экономическое единство в середине восемнадцатого века». Журнал всемирной истории . 13 (2): 391– 427. doi :10.1353/jwh.2002.0035. JSTOR 20078977. S2CID 145805906.

- ^ ab Flynn, Dennis O. (1995). «Рожденный с «серебряной ложкой»: происхождение мировой торговли в 1571 году». Журнал всемирной истории . Издательство Гавайского университета.

- ^ ab Flynn, Dennis O.; Giraldez, Arturo (1996). «Шелк за серебро: торговля Манила-Макао в XVII веке». Philippine Studies . 44 (1): 52–68 . JSTOR 42634185.

- ↑ Шурц, Уильям Литл. Манильский галеон , 1939. С. 193.

- ^ Мехия, Хавьер. «Экономика манильского галеона». Нью-Йоркский университет, Абу-Даби.

{{cite journal}}: Цитировать журнал требует|journal=( помощь ) - ^ ab Hayes (1974), стр. 119.

- ^ abcde Shi (2006), стр. 9.

- ^ ab Shi (2006), стр. 10.

- ^ Уэйли-Коэн, Джоанна (2000). Секстанты Пекина: глобальные течения в истории Китая . Нью-Йорк, Лондон: WW Norton and Company. стр. 99. ISBN 039324251X.

- ^ Фон Глан (1996), стр. 216.

- ^ Хейс (1974), стр. 127–128.

- ^ Пейрефитт, Ален (1992). Неподвижная империя — первое великое столкновение Востока и Запада — удивительная история грандиозной, злополучной экспедиции Британии по открытию Китая для западной торговли, 1792–94 . Альфред А. Кнопф.

- ^ Грей, Джек (2002). Восстания и революции: Китай с 1800-х по 2000 год . Нью-Йорк: Oxford University Press. С. 22–3 .

- ^ Конрад Широкауэр; Миранда Браун (2012). Краткая история китайской цивилизации (4, иллюстрированное издание). Cengage Learning. стр. 221. ISBN 978-0495913238.

- ^ По, Чунг-ям (28 июня 2013 г.). Концептуализация Голубой границы: Великая Цин и морской мир в долгом восемнадцатом веке (PDF) (диссертация). Университет имени Рупрехта и Карла в Гейдельберге. С. 149–150 .

- ^ Пир Вриз (2015). Государство, экономика и Великая дивергенция: Великобритания и Китай, 1680-е-1850-е годы . Bloomsbury Publishing. С. 353–354 . ISBN 978-1472526403.

Библиография

- «Коммерческие сношения с Китаем», «Склад знаний Найта для всех читателей» , Charles Knight & Co., 1841, стр. 129–152.

- Дэн Ган (1999), Морской сектор, институты и морская мощь досовременного Китая , Greenwood Press, ISBN 0-313-30712-1.

- Фэрбэнк, Джон К. и др. (2006), Китай: Новая история (2-е изд.), Кембридж : Издательство Гарвардского университета, ISBN 0-674-01828-1.

- Хейз, Джеймс У. (1974), «Регион Гонконга: его место в традиционной китайской историографии и основные события с момента основания уезда Синь-ан в 1573 году» (PDF) , Журнал Гонконгского отделения Королевского азиатского общества , 14 , Гонконг: 108–135 , ISSN 1991-7295.

- Кан, Дэвид Чан-ун (2007), Подъем Китая: мир, власть и порядок в Восточной Азии, Нью-Йорк: Columbia University Press, ISBN 978-0-231-14188-8.

- Ли Канъин (2010), Политика морской торговли династии Мин в переходный период, 1368–1567 гг., Висбаден: Отто Харрасовиц, ISBN 9783447061728.

- Мартин, Шон (2001), Черная смерть , Харпенден, стр. 14.

- Макнил, Уильям Харди (1998), Чумы и народы , Ведущий, ISBN 978-0-385-12122-4.

- Ши Чжихун (2006), «Политика внешней торговли Китая и ее исторические результаты: 1522–1840», Внутриазиатская торговля и мировой рынок, Исследования по современной истории Азии, Абингдон: Routledge, стр. 4–23 , ISBN 9781134194087.

- Фон Глан, Ричард (1996), Фонтан удачи: Деньги и денежно-кредитная политика в Китае, 1000–1700 , Беркли: Издательство Калифорнийского университета, ISBN 0-520-20408-5.

- Ван Сянжун (1980), «Периодизация истории китайско-японских отношений» (PDF) , Sino-Japanese Studies , т. 2.