Классификация ископаемых следов

Ископаемые следы классифицируются различными способами для разных целей. Следы можно классифицировать таксономически (по морфологии), этологически (по поведению) и топономически, то есть в соответствии с их отношением к окружающим осадочным слоям. За исключением редких случаев, когда можно с уверенностью определить первоначального создателя ископаемого следа, филогенетическая классификация ископаемых следов является необоснованным предложением.

Таксономическая классификация

Таксономическая классификация ископаемых остатков параллельна таксономической классификации организмов в соответствии с Международным кодексом зоологической номенклатуры . В номенклатуре ископаемых остатков используется латинское биномиальное название, как и в таксономии животных и растений , с родом и видовым эпитетом . Однако биномиальные названия не связаны с организмом, а скорее с ископаемым остатком. Это связано с редкостью ассоциации между ископаемым остатком и определенным организмом или группой организмов. Поэтому ископаемые остатки включаются в ихнотаксон, отдельный от таксономии Линнея . При ссылке на ископаемые остатки термины ихноген и ихновид параллельны роду и виду соответственно.

Наиболее многообещающими случаями филогенетической классификации являются те, в которых похожие ископаемые следы демонстрируют достаточно сложные детали, позволяющие определить создателей, например, сверления мшанок , крупные ископаемые следы трилобитов , такие как Cruziana , и следы позвоночных . Однако большинство ископаемых следов не имеют достаточно сложных деталей, чтобы позволить такую классификацию.

Этологическая классификация

Сейлахерская система

Адольф Зейлахер был первым, кто предложил общепринятую этологическую основу для классификации ископаемых следов. [1] [2] Он признал, что большинство ископаемых следов создаются животными в ходе одной из пяти основных поведенческих активностей, и назвал их соответственно:

- Cubichnia — это следы организмов, оставленные на поверхности мягкого осадка . Такое поведение может быть просто отдыхом, как в случае с морской звездой , но может также свидетельствовать о наличии укрытия добычи или даже о засадной позиции хищника .

- Домихнии — это жилища, отражающие жизненные позиции организмов, например, норы или ходы питающихся взвесью организмов , и, возможно, являются наиболее распространенными из установленных этологических классов.

- Фодинихния — это следы питания, которые образуются в результате того, что организмы вскрывают осадок в поисках пищи. Обычно их создают питающиеся осадком организмы , прокладывая туннели в мягких осадках, обычно создавая трехмерную структуру.

- Pascichnia — это другой тип следов кормления, за который ответственной трофической гильдией являются травоядные . Они создают 2D-фигуры, когда они обшаривают поверхность твердого или мягкого субстрата , чтобы получить питание .

- Repichnia — это локомоторные следы, которые показывают признаки перемещения организмов с одной станции на другую, обычно по почти прямой или слегка изогнутой линии. Большинство из очень немногих следов, которые можно достоверно отнести к определенному организму, относятся к этой категории, например, различные дорожки членистоногих и позвоночных . [3]

Другие этологические классы

С момента возникновения поведенческой категоризации было предложено и принято несколько других этологических классов, а именно:

- Aedificichnia : [4] свидетельства того, что организмы строят структуры за пределами инфаунной сферы, такие как термитники или осиные гнезда.

- Agrichnia : [5] так называемые «садовые следы», которые представляют собой систематические сети нор, предназначенные для захвата мигрирующей мейофауны или, возможно, даже для культивирования бактерий . Организм постоянно осматривал эту систему нор, чтобы охотиться на любые более мелкие организмы, которые забредали в нее.

- Calichnia : [6] структуры, созданные организмами специально для целей размножения , например, пчелиные соты.

- Equilibrichnia : [7] норы в осадке, которые показывают доказательства реакции организмов на изменения скорости седиментации (т. е. нора движется вверх, чтобы избежать захоронения, или вниз, чтобы избежать воздействия). Обычно эти доказательства будут в форме spreiten , которые представляют собой небольшие наслоения в осадке, которые отражают предыдущие положения, в которых находились организмы.

- Fugichnia : [8] «следы побега», которые образуются в результате попыток организмов избежать захоронения во внезапных событиях с высоким содержанием осадка, таких как мутные потоки . Норы часто отмечены шевронными узорами, показывающими направление вверх, в котором рыли туннели организмы.

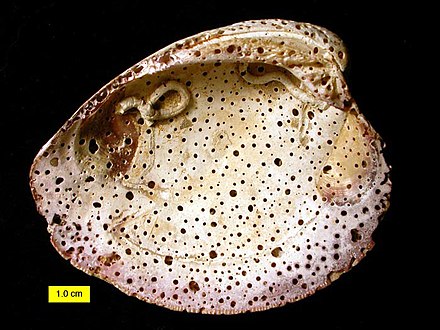

- Praedichnia : [9] ископаемые останки, свидетельствующие о хищном поведении, такие как просверленные отверстия ( бурения ), оставленные в раковинах плотоядных брюхоногих моллюсков , или, что еще более драматично, следы укусов, обнаруженные на костях некоторых позвоночных .

За эти годы было предложено несколько других поведенческих групп, но в целом они были быстро отвергнуты ихнологическим сообществом. Некоторые из неудачных предложений перечислены ниже с кратким описанием.

- Chemichnia : тип агрихнии, применяемый специально в случаях бактериального сбора урожая.

- Цецидоихния : растительный след, в котором галл остается на растении в результате взаимодействия с животными, бактериями или другими растениями.

- Коррозия : следы, которые оставляют корни растений в результате их коррозионного воздействия на отложения.

- Cursichnia : подгруппа репихний, созданная путем ползания или ходьбы.

- Фиксихния : следы, оставленные сидячими организмами, прикрепившимися к твердому субстрату.

- Mordichnia : предхниальная подгруппа, которая демонстрирует признаки смерти добычи в результате нападения.

- Натихния : тип репихнии, вызванный нарушением мягкого осадка плавающим организмом, например, бентической рыбой .

- Полихрезихния : следы, которые имеют происхождение в результате сочетания двух или более устоявшихся форм поведения, приводящих к образованию следов, например, домихния, которая служила местом питания организмов.

- Сфеноихния : растительный след, созданный биотурбационным действием корней.

- Тафихния : фугихния, при которой организм не смог выбраться и был погребен, что часто приводило к тому, что его ископаемое тело находили вместе со следом.

- Воличня : следы, показывающие положение летающего организма (обычно насекомого), приземлившегося на мягкий осадок.

Fixichnia [10] — это, пожалуй, группа с наибольшим весом в качестве кандидата на следующий принятый этологический класс, поскольку она не полностью описана ни одной из одиннадцати принятых в настоящее время категорий. Также есть вероятность, что три растительных следа (cecidoichnia, corrosichnia и sphenoichnia) получат признание в ближайшие годы, поскольку с момента их предложения им уделялось мало внимания. [11]

Топономическая классификация

Другой способ классификации ископаемых следов — это рассмотрение их связи с осадком происхождения. Мартинссон [12] предоставил наиболее широко принятую из таких систем, выделив четыре различных класса следов, которые следует разделить в этом отношении:

- Эндихнии — это те следы, которые полностью находятся в среде, из которой они были сделаны, и поэтому могут быть оставлены только инфаунным организмом.

- Эпихнии встречаются на вершинах исходных слоев, представляя собой гребни и бороздки, образованные бентосными организмами или норами инфауны, обнажившимися в результате эрозии .

- Эксихнии — это следы, состоящие из материала, отличного от окружающей среды, который был либо активно заполнен организмом, либо выветрен и вновь покрыт чужеродным осадком.

- Гипихнии — это гребни и бороздки, расположенные на подошвах пластов происхождения в местах их соприкосновения с другими пластами , представляющие собой противоположность эпихниям.

Были предложены и другие классификации [2] [13] [14], но ни одна из них не отходит далеко от вышеизложенной.

История

Ранние палеонтологи изначально классифицировали многие окаменелости нор как остатки морских водорослей , что очевидно в ихнородах, названных суффиксом -phycus . Альфред Габриэль Наторст и Джозеф Ф. Джеймс оба спорно оспаривали эту неправильную классификацию, предлагая переосмыслить многие «водоросли» как следы морских беспозвоночных ископаемых. [15]

Несколько попыток классифицировать следы ископаемых были сделаны на протяжении всей истории палеонтологии. В 1844 году Эдвард Хичкок предложил два отряда : Apodichnites , включая следы без ног, и Polypodichnites , включая следы организмов с более чем четырьмя ногами. [15]

Смотрите также

Ссылки

- ^ Зейлахер, А. (1953). «Studien zur Paläontologie: 1. Über die Methoden der Palichnologie». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie . Абхандлунген. 96 : 421–452 .

- ^ ab Seilacher, A. (1964). «Седиментологическая классификация и номенклатура следов ископаемых». Sedimentology . 3 : 253–256 . doi :10.1111/j.1365-3091.1964.tb00464.x.

- ^ Seilacher, A. (1967). «Батиметрия следов ископаемых». Морская геология . 5 ( 5–6 ): 413–428 . Bibcode : 1967MGeol...5..413S. doi : 10.1016/0025-3227(67)90051-5.

- ^ Боун, ТМ; Рэтклифф, BC (1988). «Происхождение Chubutolithes Ihering, ихнофоссилий из эоцена и олигоцена провинции Чубут, Аргентина». Журнал палеонтологии . 62 (2): 163– 167. Bibcode : 1988JPal...62..163B. doi : 10.1017/S0022336000029802. S2CID 20261299.

- ^ Экдейл, AA; Бромли, RG; Пембертон, SG (1984) Ихнология: следы ископаемых в седиментологии и стратиграфии. Краткий курс Общества экономических палеонтологов и минералогов, № 15, 317 стр.

- ^ Genise, JF & Bown, TM (1991) Новые миоценовые гнезда пластинчатоусых и перепончатокрылых и палеосреда раннего миоцена (сантакрус), Патагонская Аргентина. Ichnos, 3: 107–117.

- ^ Бромли, RG (1990) Следы ископаемых: биология и тафономия. Unwin Hyman Ltd, Лондон, 280 стр.

- ^ Симпсон, С. (1975) Морфологическая классификация следов ископаемых. В Фрей, Р. В. (ред.) Изучение следов ископаемых. Нью-Йорк, Springer-Verlag, стр. 39-54.

- ^ Экдейл, А.А. (1985) Палеоэкология морского эндобентоса. Палеогеография, палеоэкология, палеоклиматология 50: 63-81.

- ^ Gibert, JM de; Domènech, R.; Martinell, J. (2004). «Этологическая структура для ископаемых следов биоэрозии животных на минеральных субстратах с предложением нового класса, fixichnia». Lethaia . 37 (4): 429– 437. Bibcode : 2004Letha..37..429G. doi : 10.1080/00241160410002144.

- ^ Микулаш, Р. (1999). «Заметки о концепции окаменелостей растительных следов, связанных с осадочными структурами, созданными растениями». Вестник Чешского геологического устава . 74 (1): 39–42 .

- ^ Мартинссон, А (1970) Топономия ископаемых следов. В Crimes, TP & Harper, JC (ред.) (1970) Ископаемые следы. Geological Journal, Специальный выпуск 3: 323-330.

- ^ Чемберлен, CK (1971) Морфология и этология ископаемых остатков из гор Уошито, юго-восточная Оклахома. Журнал палеонтологии, 45: 212-246.

- ^ Симпсон, С. (1957) О следах ископаемых хондритов . Ежеквартальный журнал, Геологическое общество Лондона 112: 475-99.

- ^ ab Häntzschel, Walter (1975). Moore, Raymond C. (ред.). Miscellanea: Supplement 1, Trace Fossils and Problematica . Трактат по палеонтологии беспозвоночных. Геологическое общество Америки. ISBN 9780813730271.

Внешние ссылки

- «Следы ископаемых» Кристиана Сэтера и Кристофера Клоуза