Топор ручной

Топор ручной (или топор ручной или ашельский топор ручной ) — доисторический каменный инструмент с двумя гранями, который является самым долго используемым инструментом в истории человечества . [1] Он сделан из камня, обычно кремня или кремня , который был «уменьшен» и сформирован из большего куска путем скалывания или удара о другой камень. Они характерны для нижнего ашеля и среднего палеолита ( мустье ), примерно от 1,6 миллиона лет назад до около 100 000 лет назад, и использовались Homo erectus и другими ранними людьми, но редко Homo sapiens . [2]

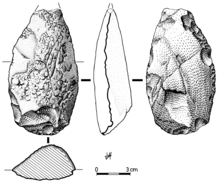

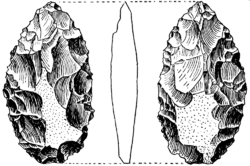

Их техническое название ( бифас ) происходит от того факта, что архетипическая модель представляет собой, как правило, двусторонний (с двумя широкими сторонами или гранями) и миндалевидный (амигдалоидный) литический отщеп . Ручные топоры, как правило, симметричны вдоль своей продольной оси и сформированы путем давления или удара. Наиболее распространенные ручные топоры имеют заостренный конец и закругленное основание, что придает им характерную миндалевидную форму, и обе грани были обломаны, чтобы удалить естественную кору , по крайней мере частично. Ручные топоры являются типом несколько более широкой группы двусторонних инструментов или оружия biface.

Ручные топоры были первыми доисторическими инструментами, которые были признаны таковыми: первое опубликованное изображение ручного топора было нарисовано Джоном Фрером и появилось в британской публикации в 1800 году. [3] До этого времени их происхождение считалось естественным или сверхъестественным. Их называли громовыми камнями , потому что народная традиция гласила, что они упали с неба во время штормов или образовались внутри земли в результате удара молнии , а затем появились на поверхности. Их используют в некоторых сельских районах в качестве амулета для защиты от штормов.

Обычно считается, что ручные топоры в первую очередь использовались в качестве режущих инструментов, [1] [4] а широкое основание служило эргономичной областью для руки, чтобы удерживать инструмент, [5] хотя были предложены и другие варианты их использования, такие как метательное оружие и использование в качестве социального и сексуального сигнала. [1]

Терминология

Четыре класса ручных топоров: [ необходима ссылка ]

- Большие, толстые ручные топоры, полученные из нуклеусов или толстых отщепов, называемых заготовками.

- Утонченные заготовки. Хотя форма остается грубой и неопределенной, была предпринята попытка уменьшить толщину отщепа или сердцевины

- Либо заготовка, либо грубый формализованный инструмент, например тесло

- Более формализованные типы инструментов, такие как наконечники метательных снарядов и тонкие бифасы

В то время как ручные топоры класса 4 называются «формализованными инструментами», бифасы с любой стадии последовательности литической обработки могут использоваться в качестве инструментов. (Другие типологии бифасов подразделяются на пять, а не на четыре. [ требуется ссылка ] )

Французский антиквар Андре Вайсон де Праденн ввел слово biface в 1920 году. [6] Этот термин сосуществует с более популярным ручным топором ( coup de poing ), который был придуман Габриэлем де Мортилье намного раньше. [7] Постоянное использование слова biface Франсуа Бордесом и Лионелем Балу способствовало его использованию во Франции и Испании, где оно заменило термин hand axe . Использование выражения hand axe продолжилось в английском языке как эквивалент французского biface ( bifaz на испанском языке), в то время как biface применяется в более общем смысле для любого предмета, который был вырезан с обеих сторон путем удаления мелких или глубоких сколов. [8] Выражение Faustkeil используется в немецком языке ; его можно буквально перевести как ручной топор, хотя в более строгом смысле оно означает «кулачный клин». То же самое происходит и в голландском языке , где используется выражение vuistbijl , что буквально означает «кулачный топор». Такое же выражение встречается и в других языках. [ ласковые слова ]

Однако общее впечатление от этих инструментов основывалось на идеальных (или классических) предметах, которые имели такую совершенную форму, что привлекали внимание неспециалистов. Их типология расширила значение термина. Различают двусторонние ручные топоры и двусторонние литические предметы. Ручной топор не обязательно должен быть двусторонним предметом, и многие двусторонние предметы не являются ручными топорами. Ручные топоры и двусторонние предметы также не были исключительными для периода нижнего палеолита в Старом Свете. Они появляются по всему миру и во многих различных доисторических эпохах, не обязательно подразумевая древнее происхождение. Литологическая типология не является надежной хронологической ссылкой и была заброшена как система датирования. Примерами этого являются «квази-бифасы», которые иногда появляются в слоях граветтского , солютрейского и мадленского периодов во Франции и Испании, грубые двусторонние изделия культуры лупембан ( 9000 г. до н. э. ) или грушевидные орудия, найденные около Сагуа-ла-Гранде на Кубе . [9] Слово biface относится к чему-то иному в английском языке, чем biface во французском или bifaz в испанском, что может привести ко многим недоразумениям. [ необходима цитата ] Двусторонние резные режущие инструменты, похожие на ручные топоры, использовались для расчистки кустарниковой растительности на протяжении неолитических и халколитических периодов. Эти инструменты похожи на более современные тесла и были более дешевой альтернативой полированным топорам. Современные деревни вдоль реки Сепик в Новой Гвинее продолжают использовать инструменты, которые практически идентичны ручным топорам, для расчистки леса. «Термин бифас следует зарезервировать для предметов, относящихся к периоду до Вюрма II-III [ необходимо разъяснение ] интерстадиала » [10] , хотя некоторые более поздние предметы в исключительных случаях можно было бы назвать бифасами. [11]

Ручной топор не имеет отношения к топору , который чрезмерно использовался в литической типологии для описания широкого спектра каменных орудий. [ требуется ссылка ] В то время использование таких предметов не было понято. В конкретном случае палеолитических ручных топоров термин топор является неадекватным описанием. Лайонел Балут заявил, что «термин следует отвергнуть как ошибочную интерпретацию этих объектов, которые не являются „топорами “ ». [12] Последующие исследования поддержали эту идею, особенно те, которые изучали признаки использования. [13]

Материалы

Топоры в основном изготавливались из кремня , но также использовались риолиты , фонолиты , кварциты и другие грубые породы . Обсидиан , натуральное вулканическое стекло, легко разбивается и редко использовался.

Использует

Большинство исследователей полагают, что ручные топоры в первую очередь использовались как режущие инструменты. [1] [4] Пионеры изучения палеолитических орудий первыми предположили, что бифасы использовались как топоры, несмотря на то, что они имеют острую кромку по всему периметру. Другие способы использования, похоже, показывают, что ручные топоры были многофункциональным инструментом, [14] [15] что привело некоторых к описанию их как « швейцарского армейского ножа ашеля ». Другие ученые предположили, что ручное топорище было просто побочным продуктом использования в качестве сердечника для изготовления других инструментов, [16] оружия, [17] или, возможно, использовалось в ритуальных целях. [18]

Уэллс предположил в 1899 году, что ручные топоры использовались в качестве метательного оружия для охоты на добычу [19] — интерпретация, поддержанная Кальвином , который предположил, что некоторые из более круглых образцов ашельских ручных топоров использовались в качестве охотничьих снарядов или в качестве «летающих тарелочек-убийц», предназначенных для бросания в стадо животных у водопоя, чтобы оглушить одного из них. Это утверждение было навеяно находками из археологических раскопок Олоргесайли в Кении . [20] Несколько образцов указывают на то, что ручные топоры были прикреплены к рукояти , а некоторые слишком велики для такого использования. Однако немногие ручные топоры демонстрируют признаки серьезных повреждений, указывающих на метание, современные эксперименты показали, что эта техника часто приводит к приземлению плоской поверхностью, [21] и многие современные ученые считают теорию «броска» плохо продуманной, но настолько привлекательной, что она обрела собственную жизнь. [22]

Поскольку ручные топоры можно перерабатывать, затачивать и переделывать, их можно было использовать для различных задач. По этой причине может быть ошибочно думать о них как о топорах , их можно было использовать для таких задач, как копание, резка, скобление, рубка, прокалывание и долбление. Однако другие инструменты, такие как небольшие ножи, лучше подходят для некоторых из этих задач, [23] и было найдено много ручных топоров без следов использования.

Бейкер предположил, что, поскольку было найдено так много ручных топоров без ретуши, возможно, сам по себе топор был не орудием, а большим литым ядром , с которого были сняты отщепы и использованы в качестве инструментов (теория отщепных ядер). [16] С другой стороны, было найдено много ручных топоров с ретушью, такой как заточка или формовка, что ставит под сомнение эту идею.

Другие теории предполагают, что форма является частью традиции, а частью побочным продуктом его изготовления. Многие ранние ручные топоры, по-видимому, изготавливались из простой округлой гальки (из речных или пляжных отложений). Необходимо отделить «начальный отщеп», часто намного больший, чем остальные отщепы (из-за косого угла округлой гальки, требующего большей силы для ее отделения), таким образом создавая асимметрию. Исправление асимметрии путем удаления материала с других граней способствовало более заостренной (овальной) форме. (Обрубка полностью круглого ручного топора требует значительной коррекции формы.) Исследования, проведенные в 1990-х годах в Боксгрове , в ходе которых мясник пытался разрубить тушу ручным топором, показали, что ручной топор мог обнажить костный мозг .

Кон и Митен независимо друг от друга пришли к объяснению, что симметричные ручные топоры были предпочтительны половым отбором в качестве индикаторов приспособленности . [24] Кон в своей книге «Как мы это знаем» писал, что ручное топорище является «весьма заметным индикатором приспособленности и, таким образом, становится критерием выбора партнера». [25] Миллер последовал их примеру и сказал, что ручные топоры обладают характеристиками, которые делают их объектами полового отбора, например, что их делали более миллиона лет по всей Африке, Европе и Азии, их делали в больших количествах, и большинство из них были непрактичны для утилитарного использования. Он утверждал, что единый дизайн, сохраняющийся во времени и пространстве, не может быть объяснен культурным подражанием, и проводит параллель между шатрами шалашников (построенными для привлечения потенциальных партнеров и используемыми только во время ухаживания) и ручными топорами плейстоценовых гоминидов . Он назвал создание ручных топоров «генетически унаследованной склонностью к созданию определенного типа объекта». Он отвергает идею о том, что они использовались в качестве метательного оружия, поскольку было доступно более эффективное оружие, такое как дротики . Хотя он и признал, что некоторые ручные топоры могли использоваться в практических целях, он согласился с Коном и Митеном, которые показали, что многие ручные топоры демонстрируют значительное мастерство, дизайн и симметрию, превышающие необходимые для полезности. Некоторые из них были слишком большими, например, ручной топор Морской академии [26] или «Большой ручной топор», найденный в Фурз-Платт, Англия, длиной 30,6 см [27] (другие ученые измеряют его как 39,5 см в длину). [23] Некоторые были слишком маленькими — менее двух дюймов. Некоторые были «переопределенными», [28] демонстрируя симметрию, выходящую за рамки практических требований, и демонстрируя свидетельства ненужного внимания к форме и отделке. Некоторые из них на самом деле были сделаны из кости, а не из камня, и, таким образом, были не очень практичными, что предполагает культурное или ритуальное использование. [29] Миллер считает, что наиболее важной подсказкой является то, что при электронной микроскопии ручные топоры не показывают никаких признаков использования или признаков износа кромок. Другие утверждают, что мало доказательств использования-износа просто связаны с конкретными седиментологическими условиями, а не являются доказательствами выбрасывания без использования. [23] Было отмечено, что ручные топоры могут быть хорошими помехами в теории принципа помехи Захави : затраты на обучение высоки, риск получения травмы, они требуют физической силы, координации рук и глаз, планирования, терпения, переносимости боли и устойчивости к инфекциям от порезов и ушибов при изготовлении или использовании такого ручного топора. [30]

Данные анализа износа

Анализ использования и износа палеолитических ручных топоров проводится на основе находок из знаковых мест почти по всей Западной Европе. Кили и Семенов были пионерами этого специализированного исследования. Кили заявил: «Морфология типичных ручных топоров предполагает более широкий спектр потенциальных видов деятельности, чем у отщепов». [31]

При проведении такого анализа необходимо преодолеть множество проблем. Одна из них — это сложность наблюдения за крупными предметами с помощью микроскопа. Из миллионов известных предметов, несмотря на их долгую роль в истории человечества, лишь немногие были тщательно изучены. Другая проблема возникает из явных доказательств того, что те же задачи выполнялись более эффективно с использованием инструментов, сделанных из хлопьев:

Это поднимает вопрос: зачем делать ручные топоры, производство которых более сложно и затратно, если отщепы могут выполнять ту же работу с той же эффективностью? Ответ может быть в том, что, в общем, ручные топоры не были задуманы для какой-то конкретной функции (за исключением некоторых специализированных типов) [...], они не были сделаны для одной основной задачи, а охватывали гораздо более общее назначение.

— Кили [32]

Кили основывал свои наблюдения на археологических памятниках в Англии. Он предположил, что в базовых поселениях, где можно было предсказать будущие действия и где был распространен больший контроль над повседневной деятельностью, предпочтительными инструментами были специализированные отщепы, такие как раклуары , ножи с тыльной стороной, скребки и пробойники. Однако ручные топоры были более подходящими для экспедиций и сезонных лагерей, где непредвиденные задачи были более распространены. Их главным преимуществом в этих ситуациях было отсутствие специализации и приспособляемость к множественным случайностям. Ручной топор имеет длинное лезвие с различными изгибами и углами, некоторые более острые, а другие более прочные, включая острия и выемки. Все это объединено в одном инструменте. При правильных обстоятельствах можно использовать свободные отщепы . [33] В той же книге Кили утверждает, что ряд изученных ручных топоров использовались в качестве ножей для разделки мяса (например, ручные топоры из Хоксне и Кэддингтона ). Он определил, что острие другого ручного топора использовалось в качестве сверла по часовой стрелке . Этот ручной топор был найден в Клактоне-он-Си (все эти памятники расположены на востоке Англии). Тот пришел к аналогичным выводам относительно предметов с испанского памятника в Амброне ( Сория ). [34] Анализ, проведенный Домингесом-Родриго и его коллегами на примитивном ашелевском памятнике в Пениндже ( Танзания ) на серии инструментов, датируемых 1,5 млн лет назад , показывает четкий микроизнос, произведенный растительными фитолитами , что позволяет предположить, что ручные топоры использовались для обработки дерева. [35] Среди других применений, на десятках более поздних среднепалеолитических ручных топоров из Франции были обнаружены свидетельства износа при использовании для разведения огня , что позволяет предположить, что неандертальцы ударяли по этим инструментам минеральным пиритом , чтобы получить искры, по крайней мере, 50 000 лет назад. [36]

Макроскопические следы

Некоторые ручные топоры использовались с силой, которая оставляла четко видимые следы. Другие видимые следы могут быть оставлены как шрамы от ретуши, иногда их можно отличить от следов, оставленных первоначальным изготовлением. Один из наиболее распространенных случаев - это когда острие ломается. Это было замечено на участках в Европе, Африке и Азии. Один из примеров - это местонахождение Эль-Басалито в Саламанке , где при раскопках были обнаружены фрагменты ручного топора со следами на острие, которые, по-видимому, были результатом воздействия клина, который подверг бы предмет высоким уровням скручивания, что сломало бы острие. [37] Поломка или сильный износ могут повлиять на острие инструмента или любую другую часть. Такой износ был переработан с помощью вторичной обработки, как обсуждалось выше. В некоторых случаях эта реконструкция легко распознается и была выполнена с использованием таких приемов, как coup de tranchet (фр. « ударом транше »), или просто с помощью масштабной или лестничной ретуши, которая изменяет симметрию и линию края.

Формы

С его сплющенно-каплевидной симметрией ахулейский топор давно приглашает когнитивные объяснения. Это самый ранний инструмент гоминида, который кажется «спроектированным» в некотором современном смысле. Тем не менее, для большинства многоцелевых вариантов использования «швейцарского армейского ножа» (очищение мяса, скобление, измельчение корней и источник отщепов) было бы достаточно простой в изготовлении формы — и действительно, более простые инструменты продолжали изготавливаться. Ни один из этих вариантов использования не отвечает адекватно «аспектам дизайна». Почему топор в основном симметричен, почему в основном сплющен, почему редко бывает острым острием, почему заточен со всех сторон (когда это мешает удерживать инструмент для измельчения)? Также набор вариантов использования не предполагает, почему эта форма могла оставаться одинаковой от юга Африки до севера Европы и восточной Азии — и так долго противостоять культурному дрейфу. Техника изготовления топора и ее обоснование, несомненно, были утрачены много раз, так же как тасманийцы потеряли рыболовные и разжигающие огни практики. Так как же Homo erectus умудрялся снова и снова открывать загадочную форму ручного топора на протяжении почти 1,5 миллионов лет?

— Уильям Х. Кэлвин [38]

Наиболее характерная и распространенная форма — заостренная область на одном конце, режущие кромки вдоль его стороны и закругленное основание (сюда входят ручные топоры с ланцетной и миндалевидной формой, а также другие из семейства). Топоры почти всегда симметричны, несмотря на исследования, показывающие, что симметрия ручного топора не помогает в таких задачах, как снятие шкуры с животных. [39] Хотя для большинства ручных топоров существует «типичная» форма, [40] есть некоторые, демонстрирующие различные формы, включая круглую, треугольную и эллиптическую, что ставит под сомнение утверждение о том, что они имели постоянное и только символическое значение. Они, как правило, имеют длину от 8 до 15 см (от 3 до 6 дюймов), хотя они могут быть больше или меньше.

Обычно их делали из округлого камня , блока или каменного отщепа , используя молоток для удаления отщепов с обеих сторон предмета. Этот молоток может быть сделан из твердого камня, дерева или рога . Последние два, более мягкие молотка, могут давать более тонкие результаты. Однако технологический аспект ручного топора может отражать больше различий. Например, инструменты uniface обрабатывались только с одной стороны, а частичные biface сохраняют большую долю естественной коры орудийного камня , что часто делает их легко спутать с рубящими инструментами . Кроме того, простые biface могли быть созданы из подходящего орудийного камня, но они редко показывают следы ретуши . Более поздние ручные топоры были улучшены с использованием техники леваллуа , чтобы сделать более сложный и легкий леваллуазский сердечник.

Подводя итог, можно сказать, что ручные топоры признаются многими типологическими школами в рамках различных археологических парадигм и вполне узнаваемы (по крайней мере, наиболее типичные примеры). Однако они не были окончательно классифицированы. Если говорить более формально, идеализированная модель объединяет ряд четко определенных свойств, но ни один набор этих свойств не является необходимым или достаточным для идентификации ручного топора.

Изучение ручных топоров осложняется тем, что их форма является результатом сложной цепочки технических действий, которые лишь изредка раскрываются на более поздних стадиях. Если эта сложность намерений при изготовлении ручного топора добавляется к его разнообразию форм [...], мы понимаем, что ручной топор является одним из самых проблематичных и сложных объектов в доисторическом периоде

— Бенито дель Рей. [41]

История и распространение

В 1969 году во 2-м издании « Мировой доистории » Грэм Кларк предложил эволюционную последовательность индустрий обработки кремня (также известных как комплексы или технокомплексы [42] ), в которых «доминирующие каменные технологии» появлялись в фиксированной последовательности, где простые олдувайские однолезвийные орудия были заменены этими более сложными ашельскими ручными топорами, которые затем в конечном итоге были заменены еще более сложными мустьерскими орудиями, изготовленными с использованием техники леваллуа .

Древнейшие известные олдувайские орудия были найдены в Гоне, Эфиопия . Они датируются примерно 2,6 млн лет назад. [43]

Ранние образцы ручных топоров датируются 1,6 млн лет назад в позднем олдувайском периоде (режим I), который Мэри Лики назвала «развитым олдувайским » . [44] Эти ручные топоры стали более распространенными в индустриях ашельской эпохи II , которые появились в Южной Эфиопии около 1,4 млн лет назад. [45] Некоторые из лучших образцов происходят из отложений возрастом 1,2 млн лет назад в ущелье Олдувай . [46]

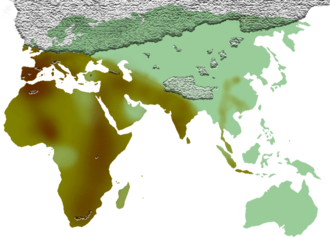

Около 1,8 млн лет назад в Европе уже присутствовал ранний человек. [47] Остатки их деятельности были раскопаны в Испании на участках в бассейне Гвадикс-Баса [48] и около Атапуэрки. [49] Большинство ранних европейских поселений содержат «мод 1» или олдувайские комплексы. Самые ранние ашельские памятники в Европе появляются около 0,5 млн лет назад. Кроме того, ашельская традиция не распространилась на Восточную Азию. [50] В Европе, и особенно во Франции и Англии, самые древние ручные топоры появляются после оледенения Бистона — оледенения Минделя , примерно 750 000 лет назад, во время так называемого кромерийского комплекса . [51] Они стали более широко производиться во время аббевилльской традиции.

Расцвет производства ручных топоров пришелся на обширную территорию Старого Света , особенно во время оледенения Рисс , в культурном комплексе, который можно охарактеризовать как космополитический и который известен как ашель . Использование ручных топоров пережило средний палеолит на гораздо меньшей территории и было особенно важным в мустьерский период , вплоть до середины последнего ледникового периода .

[В Европе] небольшие бифасы встречаются с позднего ашеля до ориньякского периода.

- Пьер-Жан Тексье, Préhistoire et Technologie Lithique , стр. 18 [53]

Ручные топоры, датируемые нижним палеолитом, были найдены на азиатском континенте, на индийском субконтиненте и на Ближнем Востоке (к югу от параллели 40° с.ш.), но они отсутствовали в области к востоку от меридиана 90° в.д. Мовиус обозначил границу (так называемую линию Мовиуса ) между культурами, которые использовали ручные топоры на западе, и теми, которые изготавливали рубящие орудия и небольшие ретушированные литические отщепы , такие как были сделаны пекинским человеком и культурой Ордос в Китае, или их эквивалентами в Индокитае, такими как хоабиньхианская культура . Однако гипотеза Мовиуса оказалась неверной, когда в 1978 году на реке Хантан, Чонгок, уезд Ёнчхон , Южная Корея, впервые в Восточной Азии было найдено много ручных топоров, изготовленных в палеолитическую эпоху. Некоторые из них выставлены в Музее доисторического периода Чонгок, Южная Корея. [54]

Традиционно считалось, что паджитская культура с острова Ява была единственной восточной культурой, которая производила ручные топоры. [52] Однако, местонахождение в Байсе, Гуанси , Китай, показывает, что ручные топоры изготавливались в Восточной Азии. [55] [56]

Технология изготовления ручных топоров почти неизвестна в доисторической Австралии, хотя несколько экземпляров были найдены. [57]

Строительство

Эксперименты по расщеплению продемонстрировали относительную легкость, с которой можно изготовить ручной топор, [58] , что может помочь объяснить их успех. Кроме того, они требуют относительно небольшого ухода и позволяют выбирать сырье — подойдет любая порода, которая поддерживает раковистый излом . С ранними ручными топорами легко импровизировать их изготовление, исправлять ошибки без необходимости подробного планирования, и не требуется длительного или трудоемкого ученичества, чтобы изучить необходимые методы. Сочетание этих факторов позволяет этим предметам оставаться в использовании на протяжении всей доисторической эпохи. Их адаптивность делает их эффективными в самых разных задачах, от тяжелых, таких как рытье почвы, рубка деревьев или перелом костей, до деликатных, таких как разрезание связок, нарезка мяса или перфорация различных материалов.

Более поздние образцы ручных топоров более сложны, в них используется двухслойная обработка (один слой — обработка камня, другой — обработка кости).

Наконец, ручной топор представляет собой прототип , который может быть усовершенствован, давая начало более совершенным, специализированным и сложным инструментам, таким как наконечники различных метательных снарядов, ножи, тесла и топоры.

Анализ

Учитывая типологические трудности определения сущности ручного топора, при их анализе важно учитывать их археологический контекст ( географическое положение , стратиграфия , наличие других элементов, связанных с тем же уровнем , хронология и т. д.). Необходимо изучить их физическое состояние, чтобы установить любые естественные изменения, которые могли произойти: патина, блеск, износ, механические, термические и/или физико-химические изменения, такие как растрескивание, чтобы отличить эти факторы от шрамов, оставшихся во время изготовления или использования инструмента.

Сырье является важным фактором из-за результата, который может быть получен при его обработке, а также для того, чтобы раскрыть экономику и передвижение доисторических людей. В Олдувайском ущелье сырье было наиболее легкодоступным примерно в десяти километрах от ближайших поселений. Однако кремень или силикат легко доступны на речных террасах Западной Европы . Это означает, что требовались разные стратегии для добычи и использования доступных ресурсов. [59] Поставка материалов была наиболее важным фактором в процессе производства, поскольку палеолитические ремесленники могли адаптировать свои методы к доступным материалам, получая адекватные результаты даже из самого сложного сырья. [59] [60] Несмотря на это, важно изучить зерно породы, текстуру, наличие соединений, прожилок, примесей или конусов дробления и т. д.

Для изучения использования отдельных предметов необходимо искать следы износа, такие как псевдоретуши, поломки или износ, включая полированные области. Если предмет находится в хорошем состоянии, его можно отправить на анализ износа , который более подробно обсуждается ниже. Помимо этих общих черт, которые являются общими для всех резных археологических предметов, ручные топоры нуждаются в техническом анализе их изготовления и морфологическом анализе.

Технический анализ

Технический анализ ручного топора пытается обнаружить каждую из фаз в его chîne opératoire (операционной последовательности). Цепочка очень гибкая, так как изготовитель инструментов может сосредоточиться только на одном из звеньев последовательности или в равной степени на каждом звене. Звенья, рассматриваемые в этом типе исследования, начинаются с методов извлечения сырья, затем включают фактическое изготовление предмета, его использование, обслуживание в течение всего срока службы и, наконец, его утилизацию.

Изготовитель инструментов может приложить много усилий для поиска сырья высочайшего качества или наиболее подходящего инструментального камня. Таким образом, больше усилий вкладывается в получение хорошей основы, но экономится время на формовку камня: то есть усилия сосредоточены на начале операционной цепочки. Равным образом ремесленник может сосредоточить большую часть усилий на изготовлении, так что качество или пригодность сырья будут менее важны. Это минимизирует начальные усилия, но приведет к большим усилиям в конце операционной цепочки.

Камень для орудий труда и кора

Топоры чаще всего изготавливаются из округлой гальки или узелков, но многие также изготавливаются из большого отщепа. Топоры, сделанные из отщепов, впервые появились в начале ашельской эпохи и стали более распространенными со временем. Изготовление топора из отщепа на самом деле проще, чем из гальки. Это также быстрее, так как отщепы, скорее всего, будут ближе к желаемой форме. Это облегчает манипуляции и требует меньше ударов для завершения инструмента; также легче получить прямые края. При анализе топора, сделанного из отщепа, следует помнить, что его форма была предопределена (с использованием техники леваллуа или техники комбева или аналогичной). [ необходима цитата ]

Естественная внешняя корка или корка орудийного камня, которая возникает из-за эрозии и физико-химических изменений выветривания , отличается от внутренней части камня. В случае кремня , кварца или кварцита это изменение в основном механическое, и, помимо цвета и износа, оно имеет те же характеристики, что и внутренняя часть с точки зрения твердости , прочности и т. д. Однако кремень окружен известняковой коркой, которая мягкая и не подходит для каменных орудий. Поскольку ручные топоры изготавливаются из сердцевины орудийного камня, обычно указывают толщину и положение корки, чтобы лучше понять методы, необходимые при их изготовлении. Различия в корке между инструментами не следует воспринимать как указание на их возраст. [ необходима цитата ]

Многие частично обработанные ручные топоры не требуют дальнейшей обработки, чтобы стать эффективными инструментами. Их можно считать простыми ручными топорами. Менее подходящий инструментальный камень требует более тщательной обработки. У некоторых образцов кора неузнаваема из-за полной обработки, которой она подверглась, что устранило любые следы первоначальной коры.

Типы

Можно выделить несколько типов ручных топоров:

Односторонний топор. |  Частичный бифас. |

- Uniface — отщепленный с одной стороны, с корой, полностью покрывающей другую сторону. Эта характеристика не дисквалифицирует такие инструменты, как ручные топоры, и не указывает на их возраст.

- Частичный бифас — кора присутствует на основании и центральной части инструмента. Общая площадь, которая не отколота, может простираться до двух третей его длины.

- Бифасы с базальным покрытием коры — только основание артефакта покрыто корой, которая не покрывает более трети общей длины. В некоторых случаях кора присутствует как на основании, так и на одной стороне, тем самым влияя на один край: такие инструменты называются «естественно обшитыми». [61] Де Мортилле подчеркивал важность наличия или отсутствия коры вокруг края в 19 веке: «Даже на некоторых из самых лучших обработанных изделий часто можно увидеть, иногда на основании, но чаще на стороне, небольшую область, которая не была обработана, которая необработана. Можно подумать, что это ошибка или погрешность. Но часто наиболее вероятной причиной этого является то, что это было сделано намеренно. Существует большое количество ручных топоров с необработанным основанием, необработанным или частично очищенным... область на этих изделиях намеренно оставлена в качестве рукоятки, она называется пяткой. Эта пятка действует как ручка, так как ее легко держать». [62] (Эта гипотеза остается недоказанной и обычно не используется.)

|  |

- Ручные топоры с остаточной корой на лезвии — все их края сколоты, за исключением небольшой области, где осталась кора (оставляя небольшую область без острого края). Эта область может быть у основания, сбоку или наклонной. Во всех случаях она небольшая, оставляя режущие кромки с обеих сторон.

- Ручные топоры с режущей кромкой по всей окружности. Окружность обрублена до режущей кромки, хотя некоторые остаточные участки коры могут сохраняться на обеих сторонах, не влияя на эффективность режущей кромки.

Производство

Более старые ручные топоры изготавливались путем прямого удара каменным молотком и могут быть различимы по их толщине и извилистой кромке. Мустьерские ручные топоры изготавливались из мягкой заготовки из рога или дерева и они намного тоньше, более симметричны и имеют прямую кромку. Опытному кремневому мастеру требуется менее 15 минут, чтобы изготовить качественный ручной топор. Простой ручной топор можно сделать из пляжной гальки менее чем за 3 минуты.

В процессе изготовления используется литическое восстановление . Эта фаза обычно считается самой важной в изготовлении ручного топора, хотя она не всегда используется, например, для ручных топоров, изготовленных из отщепов или подходящего орудийного камня. Важной проблемой является орудие, которое использовалось для формирования бифаса. Если использовалось несколько орудий, важно выяснить, в каком порядке они использовались и какой результат был получен каждым из них. Наиболее распространенными орудиями являются: [10]

Твердые молотковые лица

Ручные топоры можно изготавливать без последующей обработки краев. [63] Отбойный камень был наиболее распространенным ударным инструментом, используемым в ашеле. Полученный артефакт обычно легко узнать по его размеру и неровным краям, так как удаленные отщепы оставляют выраженные ударные бугорки и компрессионные кольца. [64] Отбойный камень производит небольшое количество отщепов, которые являются широкими и глубокими, оставляя длинные края на инструменте, так как их сильно вогнутая форма дает изогнутые края. Поперечное сечение неправильное, часто субромбическое, в то время как пересечение между гранями образует острый угол между 60° и 90° градусов. Форма похожа на форму ядра, так как неровности, образовавшиеся во время расщепления, не удаляются. Полученные выемки использовались в последовательности производства. Обычно этот тип производства дает «частичные бифасы» (незавершенная обработка, которая оставляет много областей, покрытых корой), «унифасы» (инструменты, которые были обработаны только с одной стороны), « бифасы в стиле Аббевилля » и «нуклеиформные бифасы». Этот тип стиля производства, как правило, указывает на возраст, когда инструмент был изготовлен, и вместе с другими археологическими данными может предоставить контекст, позволяющий оценить его возраст.

Твердые молотковые поверхности и кромки

Эти ручные топоры имеют более сбалансированный вид, поскольку модификация состоит из второй (или третьей) серии ударов, чтобы сделать изделие более однородным и обеспечить лучшую отделку. Модификация часто называется ретушью [65] и иногда выполняется с использованием инвазивной ретуши или с использованием более мягких, краевых, неглубоких ударов, которые наносятся только на самые заметные неровности, оставляя чешуевидные следы. Модификация краев твердым молотком проводилась с начала ашеля и сохранялась в мустье. Поэтому она бесполезна в качестве индикатора хронологии (чтобы ее можно было считать маркером, ее необходимо сопровождать другими дополнительными и независимыми археологическими данными). Ручные топоры, возникающие в результате этой методологии, имеют более классический профиль либо с более симметричной миндалевидной, либо овальной формой и с меньшей долей коры исходного сердечника. Не всегда ретушь имела целью уменьшение неровностей или деформаций края. На самом деле, было показано, что в некоторых случаях ретушь проводилась для заострения края, который был затуплен в результате использования, или кончика, который пришел в негодность. [66]

Мягкая молотковая отделка

Некоторые ручные топоры формировались твердым молотком и завершались мягким молотком. Удары, которые приводят к глубоким раковистым трещинам (первая фаза изготовления), можно отличить от особенностей, возникающих в результате заточки мягким молотком. Последний оставляет более мелкие, более раздутые, более широкие шрамы, иногда с небольшими, многочисленными ударными волнами. Однако следы, оставленные небольшим твердым молотком, могут оставлять похожие следы на следы от мягкого молотка.

Изделия, обработанные мягким молотком, обычно сбалансированы и симметричны и могут быть относительно гладкими. Изделия с мягким молотком впервые появились в ашельском периоде, что позволило использовать инструменты с этими отметками в качестве оценки post quem , но не с большей точностью. Главное преимущество мягкого молотка заключается в том, что кремнелом может удалять более широкие, тонкие отщепы с едва развитыми пятками, что позволяет поддерживать или даже улучшать режущую кромку с минимальными отходами сырья. Однако для их эффективного использования требуется высококачественное сырье. Ни одно исследование не сравнивает два метода с точки зрения выхода на единицу веса сырья или разницы в использовании энергии. Использование мягкого молотка требует большего использования силы кремнеломом и более крутой кривой обучения , хотя он обеспечивает больше отщепов за меньшее количество сырья. [59]

Только мягкий молоток

Ручные топоры, изготовленные только с использованием мягкого молотка, встречаются гораздо реже. [63] В большинстве случаев, по крайней мере, первоначальная работа выполнялась с использованием твердого молотка, прежде чем последующее расщепление мягким молотком стерло все следы этой работы. Мягкий молоток не подходит для всех типов ударной платформы и не может использоваться на определенных типах сырья. Поэтому необходимо начинать с твердого молотка или с отщепа в качестве сердцевины, поскольку его край будет хрупким (плоская, гладкая галька также полезна). Это означает, что хотя было возможно изготовить ручной топор с использованием мягкого молотка, разумно предположить, что твердый молоток использовался для подготовки заготовки, за которой следовала одна или несколько фаз ретуши для завершения изделия. Однако степень разделения между фазами не определена, поскольку работа могла быть выполнена за одну операцию.

Работа с мягким молотком позволяет мастеру лучше контролировать расщепление и сокращает отходы сырья, позволяя производить более длинные, острые и однородные края, которые увеличивают срок службы инструмента. Ручные топоры, изготовленные с помощью мягкого молотка, обычно более симметричны и гладкие, с прямолинейными краями и неглубокими углублениями, которые являются широкими и гладкими, так что трудно отличить, где начинается один отщеп и заканчивается другой. Они, как правило, имеют правильное двояковыпуклое поперечное сечение, а пересечение двух граней образует край с острым углом, обычно около 30°. Они обрабатывались с большим мастерством, и поэтому они более эстетически привлекательны. Обычно они связаны с периодами высокоразвитого изготовления инструментов, такими как микокьен или мустье . Изготовление мягким молотком не является надежным в качестве единственного метода датировки.

Топоры были созданы как инструменты, и как таковые они изнашивались, портились и/или ломались во время использования. Реликвии претерпели существенные изменения на протяжении своей полезной жизни. Часто можно встретить заостренные края, реконструированные острия и деформированные профили, чтобы продлить срок службы изделия. Некоторые инструменты были переработаны позже, что привело Борда к выводу, что топоры «иногда встречаются в верхнем палеолите. Их присутствие, которое является вполне нормальным в перигорийском периоде I, часто объясняется на других уровнях сбором мустьерских или ашельских инструментов». [67]

Морфология

Ручные топоры традиционно ориентировались самой узкой частью вверх (предполагая, что это была бы самая активная часть, что не неразумно, учитывая, что многие ручные топоры имеют необработанные основания). Для облегчения коммуникации используются следующие типологические соглашения. Ось симметрии , которая делит бифас на две части, называется морфологической осью. Основная грань обычно является наиболее правильной и лучше обработанной гранью. Основание ( не пятка ) является нижней частью ручного топора. [66]

- Терминальная зона — самый узкий конец, противоположный основанию. Его наиболее распространенная форма — заостренная, более или менее острая или овальная. Некоторые ручные топоры имеют конечные концы, которые закруглены или многоугольны (т. е. не заострены), в то время как другие имеют конечные концы, которые поперечны оси, называемые тесаками или лопатчатыми.

- Проксимальный конец (основание) — противоположный конечному концу (обычно более широкий и толстый), его можно описать как сохранённый (частично или полностью обработанный, но не обрезанный); или обрезанный , с закруглённым (многоугольным), плоским или заострённым концом.

- Края — выпуклые, прямолинейные или вогнутые, более или менее ровные. Края на некоторых образцах зубчатые — фестончатые — или выемчатые. Некоторые образцы имеют незаточенные края. Профиль обработанных краев ручного топора может быть регулярным без выраженных прямолинейных отклонений (лезвие плавно изогнуто в форме буквы S ) или край может быть более извилистым и волнообразным с выраженными изгибами или отклонениями в профиле лезвия. На некоторых образцах только выбранные области были сформированы в рабочую кромку.

- Поперечное сечение — горизонтальное поперечное сечение, взятое на некотором расстоянии от основания. В изношенных частях краев можно различить ретушь или перестройку. Обычно встречаются следующие типы поперечного сечения: треугольное (подтреугольное и треугольное с подложкой), ромбическое ( ромбовидное и ромбовидное с подложкой), трапециевидное ( трапециевидное и трапециевидное с подложкой), пятиугольное (пятиугольное и пятиугольное с подложкой), многоугольное , двояковыпуклое или линзовидное (сублинзовидное).

- Профиль — По определению, ручные топоры имеют примерно сбалансированный контур с морфологической осью, которая также служит осью двусторонней симметрии , и плоскостью, которая служит осью двусторонней симметрии . Не все ручные топоры идеально симметричны. Симметрия была достигнута только после тысячелетий развития. Симметрия может не сделать инструменты более полезными. Ручные топоры использовались для выполнения различных тяжелых физических задач. Они изнашивались, ломались и часто ремонтировались путем ретуширования их краев, восстановления их острий или полной переработки. Большинство обнаруженных предметов представляют собой останки, предметы, которые были выброшены после долгой жизни в качестве инструментов, в течение которой они часто были повреждены и/или адаптированы для специализированных задач. Такие предметы могли потерять всю изначальную симметрию. Профили ручных топоров можно разделить на следующие категории:

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

Размеры и соотношения

Измерения ручного топора используют морфологическую ось в качестве опорной и для ориентации. В дополнение к длине, ширине , глубине специалисты предложили широкий спектр других физических величин . Наиболее распространенные были предложены Бордесом [67] : 51 и Балаутом: [12]

- Максимальная длина ( Д )

- Максимальная ширина ( м )

- Максимальная глубина ( е )

- Расстояние от основания до зоны максимальной ширины ( а )

- Ширина 3/4 длины детали ( o )

A и o можно использовать для определения поперечного сечения контура и измерения углов кромок (при условии, что это не область, покрытая исходной корой камня). Эти угловые измерения кромок производятся с помощью гониометра .

Длина кромки, вес и длина хорды, описываемой кромками (если деталь имеет поперечную конечную грань), могут быть измерены. Эти измерения позволяют установить морфологические и технические соотношения (например, соотношение между весом и длиной режущих кромок или соотношение между молотком, использованным для формовки детали, и полученным углом и т. д.).

Наиболее часто используемые коэффициенты были установлены Бордесом для морфолого-математической классификации того, что он назвал «классическими бифасами» (Балут предложил другие, похожие индексы): [68]

- Индекс округления основания — позволяет классическим бифасам разделяться на треугольные, миндалевидные и овальные семейства. Соотношение L/a обеспечивает следующие пороги разделения:

Семья Порог Треугольные бифасы (наиболее правильные)

или субтреугольные (для неправильных)Миндалевидные бифасы Овальные бифасы - Индекс удлинения — отделяет обычные бифасы от коротких (и, иногда, от удлиненных ). Например, в семействе овальных бифасов индекс отличает дискоидальные бифасы от других типов; в миндалевидных бифасах он идентифицирует ланцетовидные или микокиевые бифасы. Индекс рассчитывается с использованием L/m. Пороговые значения:

Удлинение Порог Короткие бифасы Обычные бифасы Удлиненные бифасы - Индекс поперечного сечения/плоскости — разделяет толстые бифасы от плоских и используется только для определенных типов. В миндалевидных бифасах (вместе с индексом удлинения) он отличает миндалевидные бифасы (толстые) от сердцевидных бифасов (плоские). Индекс рассчитывается с использованием m/e. Пороговые значения:

Поперечное сечение Порог Толстые бифасы Плоские бифасы - Другие индексы применяются к другим типам бифасов (частичные бифасы, бифасы с необработанным основанием или скалыватели, лопатчатые, аббевиллевы, нуклеиформные и т. д.).

Типология ручного топора Борда

Ручные топоры настолько разнообразны, что фактически не имеют ни одной общей характеристики... [...] Несмотря на многочисленные попытки классификации ручных топоров, некоторые из которых датируются началом [20-го] века... их изучение не соответствует полностью удовлетворительно ни одному типологическому списку

— Габриэль Кэмпс [69]

Следующее руководство находится под сильным влиянием, возможно, устаревшей и в основном морфологической системы классификации «метода Борда». Эта классификация особенно применима к классическим ручным топорам , [70] [a] тем, которые можно определить и каталогизировать, измеряя размеры и математические соотношения, игнорируя при этом почти все субъективные критерии. «Различение различных типов ручных топоров не всегда легко. Часто нет места сомнениям, однако есть ряд случаев, когда трудности реальны». [72] В большинстве случаев эта система согласуется с ранее установленными категориями (хотя и немного переопределяет их). Балаут предпринял аналогичную попытку категоризации. [12]

| Группа | Изображение | Тип |

|---|---|---|

Треугольный |  | Треугольный Треугольные бифасы были первоначально определены Анри Брейлем как имеющие плоское основание, шаровидные, покрытые корковым слоем, с двумя прямыми краями, которые сходятся в острой апикальной зоне. [73] Позднее Борд переформулировал определение, сделав его более узким. [74] Для Борда треугольный бифас — это деталь с развитой, рабочей и сбалансированной морфологией; это плоские детали с тремя прямолинейными или слегка выпуклыми краями, они должны быть плоскими (m/e > 2,35) и с коротким прямым основанием (индекс закругления основания L/a < 2,5). Специалисты различают небольшие вариации в пределах этих строгих границ, такие как удлиненные треугольные (Д/м < 1,6) или куски со слегка вогнутыми краями. Бордес назвал последние зубами акулы за их сходство с окаменевшими зубами Carcharodon megalodon , которые часто встречаются вблизи археологических памятников, где были найдены эти орудия. Субтреугольные бифасы имеют общую форму, похожую на треугольник, но более нерегулярны и менее симметричны. Треугольные бифасы редко встречаются в нижнем палеолите (за исключением позднего ашеля в некоторых регионах Франции), и хотя они более распространены в среднем палеолите (особенно в мустье), они практически бесследно исчезают. |

Миндалевидный |  | Миндалевидный Они являются наиболее распространенными бифасами в этой группе, определяемыми их миндалевидной формой, симметричной тенденцией и метрическими индексами, общими для этой категории. Помимо их формы, которая дала им их название ( лат. « миндаль» ), они являются бифасами обычной длины (1,3 < L/m < 1,6), довольно толстыми (m/e < 2,35) и со средним индексом округлости основания для этой категории (2,75 < L/a < 3,75). Основание может быть необработанным или обработанным. Они могут иметь остроконечную или овальную апикальную зону. В некоторых случаях она может быть слегка закругленной (и узкой). Амигдалоидные бифасы почти идентичны сердцевидным бифасам, за исключением того, что первые толстые, а вторые плоские. Амигдалоидные бифасы обычно имеют грубую отделку и высокую степень покрытия коры. Это не обязательно является показателем развития или хронологии. |

| Сердцевидный Сердцевидный бифас идентичен миндалевидному, если смотреть спереди, так как он имеет те же значения индекса (индекс удлинения: 1,3 < L/m < 1,6; и индекс округлости основания: 2,75 < L/a < 3,75). Если смотреть сбоку, то он кажется плоским бифасом (m/e > 2,35). Иногда, хотя это и не является определяющим, они обрабатываются с большим мастерством, лучше отделываются, с меньшим количеством коры и большим балансом. Они также могут иметь более острые, прямолинейные края, повышающие эффективность. Их название, происходящее от латинского cor ( сердце ), было предложено де Пертесом в 1857 году. Оно стало общеупотребительным после того, как было принято Брейлем, Коммоном и Гури в 1920-х годах. Борд определил их математически как плоские бифасы с округлыми короткими основаниями и заостренной или овальной конечной зоной. Он выделил восемь вариантов, включая удлиненную форму (L/m > 1,6) и еще одну, более неправильную, которую назвали субсердцевидной . Сердцевидные бифасы были распространены как в ашеле, так и в мустье. | |

| Ланцетовидный Копьевидные бифасы являются наиболее эстетически приятными и стали типичным образом развитых ашельских бифасов. Их название связано с их формой, схожей с лезвием копья . Оно было придумано де Пертесом ( копьеобразный топор ). Бордес определил ланцетный бифас как удлиненный (L/m > 1,6) с прямолинейными или слегка выпуклыми краями, острой вершиной и округлым основанием (2,75 < L/a < 3,75). Они часто имеют шаровидную форму в той мере, в какой это не плоская поверхность (m/e < 2,35), по крайней мере в своей базальной зоне. Они обычно сбалансированы и хорошо отделаны, с выпрямленными шлифованными краями. Они весьма характерны для последних стадий ашеля — или микока, как его называют — и мустье в ашельской традиции (тесно связаны с микоками, описанными ниже). Бифас с ланцетным профилем, который более грубо обработан и неровный, возможно, из-за отсутствия отделки, обычно называется бифасом в стиле фикрон, от французского термина. [75] | |

.jpg/440px-Biface_Micoquien_MHNT_PRE_.2009.0.193.1_(3).jpg) | Микокьен Микокский бифас получил свое название от французской пещеры Ла-Микок в общине Лез-Эзи-де-Тайак (в Дордони ), которая также дала свое название периоду в конце ашеля, Микокьен . Этот период характеризуется технологическим развитием. Считается, что Микокьен не был отдельной культурой от ашеля, а одной из ее заключительных фаз, и что микокские бифасы могут быть одним из немногих типов бифасов, которые можно использовать в качестве хронологического маркера, так называемого артефакта-индекса. Бифас характерен для конца ашеля и был разработан во время межледниковья Рисс-Вюрм. Бифасы Микоквиена похожи на ланцетные, они миндалевидные (2,75 < Д/а < 3,75), удлиненные (Д/м > 1,6) и толстые (м/э < 2,35) с округлым, часто необработанным основанием, но с заметно вогнутыми краями и острым концом. Ланцетовидные и микоквинские бифасы обычно ассоциируются. Возможно, что многократное заострение ланцетовидного бифаса привело к появлению микоквинского бифаса. Они распространены по всему Старому Свету. [76] | |

Овальный |  | Дисковидный Дискообразные бифасы имеют полностью круглую или овальную форму и характеризуются индексом округления основания более 3,75 и индексом удлинения менее 1,3. Они округлые как у основания, так и в конечной зоне. Если их обработанная форма неглубокая, их трудно отличить от дискообразных нуклеусов центростремительного извлечения, или, если это простые бифасы, они выглядят как простые отщепы, которые были ретушированы, или рубящие орудия, сделанные из отщепов. Этот тип бифаса обычно возникает из-за непрерывной переточки активной области более длинного бифаса, который со временем становится короче. Это также могут быть сломанные образцы, которые были переработаны и переработаны. [77] Дискообразные бифасы не могут использоваться в качестве указателей, хотя особенно тонко обработанные образцы встречаются среди солютрейской культуры в Перигоре . [67] : 49–55 |

| Яйцевидный Овоидные бифасы имеют приблизительно овальную форму (тип кривой, описание которой несколько неоднозначно, но которая более или менее имеет яйцевидную форму). Де Пертес опубликовал определение в 1857 году, которое мало изменилось. Бордес заявил, что овоидные бифасы похожи на дискоидные, но более вытянуты (1,3 < L/m < 1,6) и логически имеют индекс округления основания, связанный с овальными бифасами (больше 3,75). И основание, и терминальная зона округлые (если основание короткое, они почти симметричны), хотя наибольшая ширина находится ниже продольной средней точки. Яйцевидные бифасы, по-видимому, появились в середине ашеля, хотя они не являются индексными артефактами и наряду с миндалевидными являются наиболее распространенным типом бифасов среди ашельских культур. | |

| Эллиптический Эллиптические бифасы также известны как лиманды (от французского слова limande , названия вида камбалы ). Они имеют три оси симметрии: билатеральную, бифациальную и горизонтальную. Если основание короткое, они практически идентичны на конце, что затрудняет идентификацию верха от низа. На практике их размерные соотношения такие же, как у овальных орудий, за исключением того, что эллиптические бифасы обычно более вытянуты (Д/м > 1,6), а их максимальная ширина (м) ближе к середине длины. Эллиптические бифасы встречаются на протяжении всего ашеля и в мустье. Со временем отделка становилась более тщательной и сбалансированной. Борд обычно различал плоские эллиптические бифасы (m/e > 2,35, истинные лиманды ) от толстых эллиптических бифасов (m/e < 2,35, протолиманды ). |

Неклассические образцы

Многие образцы не поддаются объективной классификации. Бордес создал группу, которую он назвал «неклассическими бифасами», к которым математические индексы не применимы. [78]

- Нуклеиформные бифасы — Трудно отличить настоящий бифас от нуклеуса с измененными краями, который иногда использовался как инструмент. Кусок также мог быть заготовкой или случайным явлением. Несмотря на свой грубый вид, нуклеиформные бифасы присутствовали как в ашеле, так и в мустье.

Нуклеиформный бифас из ашельской стоянки Торральба , Сория (Испания). - Бифасы-кливеры — эти бифасы имеют вершину, которая не является ни заостренной, ни закругленной. Они обладают относительно широким конечным краем, который поперечный к морфологической оси. Этот край обычно более или менее суб-прямолинейный, слегка вогнутый или выпуклый. Иногда их включают в классические типы, поскольку они имеют сбалансированную, хорошо законченную форму. Бифасы-кливеры были определены Шавайоном в 1958 году как «бифас с конечным скосом» ( biface à biseau terminal [63] ), в то время как Бордес просто называл их «кливерами» ( hachereaux ). [70] [a] Текущий термин был предложен на французском языке Гишаром в 1966 году ( biface-hachereau ). Термин «бифас-тесак» был предложен в испанском языке в 1982 году ( bifaz-hendidor ), при этом «бифас» использовался как существительное, указывающее на типологическую группу, к которой принадлежит изделие из-за его двустороннего моделирования, а «тесак» использовался как прилагательное из-за его морфологии. Технически они являются бифасами, но морфологически они похожи на тесаки, [79] хотя их индивидуальность совершенно иная:

Многоцелевое использование бифаса, в том числе и этого типа, противоречит технологической простоте тесака, хотя их морфология и функции могут быть схожи.Некоторые авторы причисляют их к тесакам (Bordes 1961, стр. 63), с чем не согласен Ж. Шавайон; техника резьбы, используемая для создания бифаса, никоим образом не похожа на процесс изготовления тесаков.

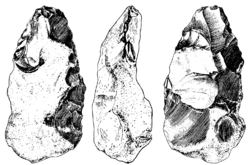

— Алимен [80] - Бифасы в стиле Аббевилля — этот топор получил свое название от французского муниципалитета Абвиль , где они были впервые найдены в карьере мергеля в долине реки Соммы . Первоначально они были связаны с культурой Аббевилля, для которой они являются индексным ископаемым (хотя, как это ни парадоксально, эти топоры особенно редки на участке Аббевилля). Аббевилль является начальной архаичной фазой архулея, даже если он не всегда появляется в стратиграфическом регистре. Архаичные ручные топоры, такие как из Аббевилля, можно найти на протяжении всего нижнего палеолита, без каких-либо хронологических или культурных ссылок, подтверждающих термин бифас в стиле Аббевилля . [81] Эти ручные топоры обрабатывались только с помощью твердого молотка, без ретуши, что делало их извилистыми. Они асимметричны, разнообразны и нерегулярны, а их форма, как правило, определяется собственной формой камня. Их основание покрыто корой вместе с большими площадями сторон. Они, как правило, относительно толстые.

Бифас в стиле Аббевилля с археологического памятника ашельской эпохи Сан-Исидро в Мадриде (Испания)

Частичный бифас из ашельских отложений долины Мансанарес в Мадриде (Испания) - Частичные бифасы : Это без расщепления, затрагивающего более чем небольшую часть ядра. Они были созданы всего несколькими ударами, хотя это зависит от правильного выбора ядра. Они часто едва узнаваемы как рубящие инструменты, но их общий вид и отделка квалифицируют их как бифасы. Крайний возраст отрасли, к которой они принадлежат, и экономия усилий служат для их квалификации:

Столь неполная, но столь тщательная раскалка в сочетании с морфологией сердцевины позволяет нам говорить о готовом ручном топоре, который не подвергался дальнейшей обработке из-за отсутствия необходимости, что позволяло экономить энергию.

- Бенито дель Рей и Бенито Альварес [82]

Инструменты, иногда классифицируемые как бифасы

Ручные топоры составляют важную группу артефактов из ашеля. Они особенно важны на археологических раскопках под открытым небом (Кили предположил, что они менее распространены в пещерных раскопках). [31] Ручные топоры, рубящие инструменты и трехгранные кирки считаются основными орудиями труда, которые обычно изготавливались из камней, блоков или скальных конкреций. Однако эта группировка проблематична, поскольку эти инструменты часто также изготавливались из (больших) отщепов. Другое распространенное предложение — называть отщепные орудия микроиндустрией , в отличие от более общего размера, называемого макроиндустрией , которая включает ручные топоры и колуны. Однако некоторые скребки такие же большие, как ручные топоры.

- Наиболее сложные рубящие орудия и частичные ручные топоры связаны между собой, и часто их трудно различить. Концепция рубящих орудий основана на отсутствии у них формальной стандартизации (что типично для ручных топоров) и включает в себя возможность того, что части представляют собой неглубокие нуклеусы, что немыслимо для бифасов (за исключением нуклеиформ).

- Хотя ручные топоры и тесаки иногда использовались для схожих задач, их конструкция принципиально различается.

- Трехгранные кирки больше не считаются специализированным типом ручных топоров. [83]

Другая группа инструментов, обычно ассоциируемая с ручными топорами, — это двусторонние листовые инструменты из нижнего и среднего палеолита Старого Света. Различие между двумя типами основано на тонкой, легкой отделке последнего мягким молотком и в морфологии, которая предполагает определенную функцию, возможно, как наконечник снаряда или ножа. [84] Представители этих инструментов включают хорошо известные примеры из специализированной литературы:

Термин «листовая часть» должен быть префиксом к листовой точке, так как многие из них не заострены. Они были найдены спорадически в ряде мустьерских стоянок во Франции, но они наиболее распространены в центральноевропейских мустьерских стоянках и африканских стоянках с конца атерийского яруса

— Бордес [84]

- Бифасные листовые орудия Центральной Европы называются Blattspitzen ( букв. « листовые наконечники » ). Это метательные наконечники, относящиеся к среднему палеолиту, имеющие форму листа. Они часто бывают двойными и плоскими, что делает их похожими на солютрейские лавровые листовые пластины. Различить их можно только по их археологическому контексту. Blattspitzen сохранились в некоторых верхнепалеолитических культурах. Изделия из восточноевропейской культуры Селетиен (как Blattspitzen , так и микокские бифасы) могут быть связующим звеном, которое соединяет традицию нижнепалеолитических и среднепалеолитических бифасных объектов с таковыми из верхнего палеолита и более поздних эпох. [85]

Центральноевропейский blattspitzen

Атерийский листовой наконечник

Кусок листовой оконечности Stillbay

Листовая часть, С'байкия, Алжир - Топоры, найденные в Африке, происходят как из культуры Атериан в Северной Африке, так и из культуры Стиллбей в Восточной Африке. [86] Оба эти случая относятся к мустьерским культурам, хотя они относительно поздние и имеют свой собственный стиль, в конце так называемого африканского среднего каменного века . В обоих случаях найдены разнообразные предметы, треугольные, овальные и другие листовидные. Топоры и унифасы также пришли из других культур.

Важность

Ручной топор помог установить, что ранние люди были способны создавать относительно сложные инструменты, которые также отражали чувство эстетики. Публикации Фрера 19-го века и, что более важно, Буше де Пертеса во Франции описывали изделия, которые были сбалансированными, симметричными и изготовленными с формальной чистотой. Виланова и Пьера опубликовали похожие работы в Испании. Эту работу продолжили Перес де Баррадас и дель Прадо в начале 20-го века.

Искусство прошло долгий период становления, прежде чем стать прекрасным; но это не значит, что оно когда-либо перестало быть искренним и грандиозным искусством, иногда более искренним и грандиозным, чем прекрасным; в человечестве есть творческая натура, которая проявляется, как только ее существование становится гарантированным. Когда он не был обеспокоен или напуган, этот полубог, действующий в спокойствии, находил материал в своем окружении, чтобы вдохнуть жизнь в свой дух.

— Гёте , Беседы с Эккерманом .

Как объяснил Леруа-Гуран , [87] важно спросить, что понималось под искусством в то время, учитывая психологию несовременных людей. Археологические записи, документирующие быстрый прогресс в направлении симметрии и баланса, удивили Леруа-Гурха. Он чувствовал, что мог распознать красоту в ранних доисторических инструментах, изготовленных в ашеле:

Кажется, трудно признать, что эти существа не испытывали определенного эстетического удовлетворения, они были превосходными мастерами, которые знали, как выбрать материал, исправить дефекты, сориентировать трещины с абсолютной точностью, вытягивая из грубого кремневого ядра форму, которая точно соответствовала их желанию. Их работа не была автоматической или направляемой серией действий в строгом порядке, они умели мобилизовать в каждый момент размышление и, конечно, удовольствие от создания прекрасного объекта.

— Леруа-Гуран [88]

Многие авторы, комментирующие аспект ручных топоров в Вестфилде, ссылаются только на исключительные экземпляры. Большинство ручных топоров имели тенденцию к симметрии, но не обладали художественной привлекательностью. Как правило, рассматриваются только самые яркие экземпляры, в основном коллекции 19-го или начала 20-го века. В то время недостаток знаний о доисторических технологиях не позволял распознать действия человека в этих предметах. Другие коллекции составлялись любителями, чьи интересы не были научными, поэтому они собирали только те предметы, которые считали выдающимися, отказываясь от более скромных элементов, которые иногда были необходимы для интерпретации археологического памятника. Исключения включают участки, методично изученные экспертами, где великолепно вырезанные, многочисленные ручные топоры заставили археологов выразить восхищение художниками:

Таково совершенство резьбы на некоторых ручных топорах, что они создают впечатление, что художник получал от них огромное удовольствие как таковых , по крайней мере, по-видимому, поскольку обработка не делает изделия более эффективными. В любом случае, мы не можем сказать с этой дистанции, было ли это искусство или полезность ручного топора, к которой стремились, делая их так хорошо. Хотя, в глубине души мы уверены, что они искали красоту, эстетику, поскольку они могли бы достичь той же эффективности с более грубыми изделиями. [89]

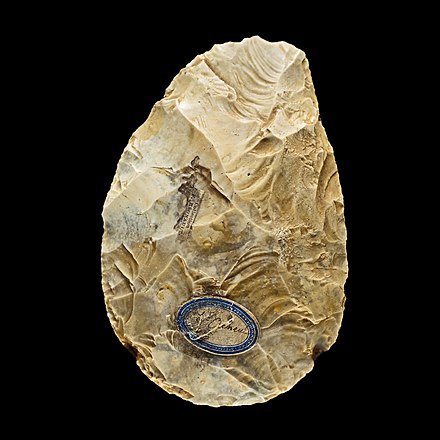

высотой 15,5 см (6 дюймов) [90] искусно изготовлен из редкого камня, что может указывать на его символическое значение. [91]

Обнаружение в 1998 году овального ручного топора превосходной работы в Сима-де-лос-Уэсос в горах Атапуэрка, смешанного с ископаемыми останками Homo heidelbergensis, вновь разожгло эту полемику. Учитывая, что это единственный литический остаток из этой части участка (возможно, могильника), в сочетании с качествами предмета, он получил особое отношение, его даже окрестили Экскалибуром , и он стал звездным экспонатом . [92] Интерес к символическому значению этого примера в частности и ручных топоров в целом многократно возрос в последние годы, питая как научные, так и более общие дебаты и литературу.

Баш выдвинул следующий контраргумент: [93]

Искусство всегда одинаково, можно назвать кого-то художником, только если он знает, как создать, в объективных пределах, эквивалент нуминозного комплекса, переживаемого индивидуально и выраженного подходящим образом по отношению к обществу, в котором живет художник. В этом можно отличить по сути художественное произведение от полезного инструмента, хотя это также может быть прекрасно. Когда доисторический человек смог достичь чудес, которыми являются ашельские топоры, он не создал произведение искусства; и он не создал произведение искусства, когда использовал свое мастерство и опыт, чтобы построить дом или приспособить скальные убежища или пещеры для проживания или убежища.

— Мартин Альмагро

Парадоксально, но среди широкого спектра ашельских предметов ручные топоры являются одними из самых простых орудий. Они не требуют такого планирования, как другие типы предметов, обычно изготавливаемые из отщепов, которые менее броские, но более сложные.

Археологи [94] [ отсутствует длинная цитата ] имеют доказательства существования ручных топоров возрастом 1,2 миллиона лет в Мелка-Кунтуре (Эфиопия), но возраст самого древнего из них, из Консо-Гардулы, может составлять 1,9 миллиона лет: [95] Хотя сейчас известно, что они являются наследием ряда видов людей, причем самым ранним из них является Homo ergaster , вплоть до 1954 года не было убедительных доказательств того, кто изготавливал ручные топоры: в том году в Тернифине, Алжир, Арамбург обнаружил останки, которые он назвал Atlanthropus , а также несколько ручных топоров. [96] Все виды, связанные с ручными топорами (от H. ergaster до H. neanderthalensis ), демонстрируют развитый интеллект, который в некоторых случаях сопровождается современными чертами, такими как относительно сложная технология, системы защиты от непогоды (хижины, контроль над огнем, одежда) и определенные признаки духовного сознания (ранние признаки искусства, такие как украшение тела, резьба по костям, ритуальное обращение с телами, членораздельная речь).

Галерея изображений

- Нетипичный кремневый бифас из нижнепалеолитической ашельской стоянки Кессельт (Бельгия), 500 000–390 000 лет до н. э. Галло-римский музей (Тонгерен)

- Кремневый бифас среднего палеолита из Меувена (Бельгия), Галло-римский музей (Тонгерен)

- Очень большой топор из Фурз-Платт, Беркшир, Великобритания.

- Ручной топор из миорканского кремня из сеноманского слоя мелового мергеля Молдавского плато (ширина около 7,5 см)

- Бифас, найденный в Венерк , Франция.

Смотрите также

Примечания

- ^ ab Типология Борда в частности не подходит для тесаков и бифасных тесаков, демонстрируя особенности обоих типов инструментов, особенно тесаков, ранее сталкивавшихся с большей согласованностью в схеме классификации, предложенной коллегой Борда Жаком Тиксье. [71]

Ссылки

- ^ abcd Корби, Рэймонд; Ягич, Адам; Васен, Крист; Коллард, Марк (2016). «Ашельское ручное орудие: больше похоже на птичью песню, чем на мелодию битлов?». Эволюционная антропология: выпуски, новости и обзоры . 25 (1): 6– 19. doi :10.1002/evan.21467. PMC 5066817. PMID 26800014 .

- ^ Эволюция неолитических и халколитических инструментов для обработки древесины и интенсификация человеческого производства: топоры, тесла и долота из южного Леванта. Ран Баркай. Исследования каменных топоров III, 39-54, 2011.

- ^ Фрер, Джон (1800). «Отчет о кремневом оружии, обнаруженном в Хоксне в Саффолке». Archaeologia . 13. Общество антикваров Лондона: 204– 205. doi :10.1017/s0261340900024267.

- ^ ab Key, Alastair JM; Lycett, Stephen J. (июнь 2017 г.). «Влияние размера и формы ручного топора на эффективность резки: масштабный эксперимент и морфометрический анализ» (PDF) . Журнал археологического метода и теории . 24 (2): 514– 541. doi :10.1007/s10816-016-9276-0. S2CID 254609180.

- ^ Уинн, Томас; Гоулетт, Джон (январь 2018 г.). «The handaxe reconsidered» (пересмотренный вариант). Эволюционная антропология: проблемы, новости и обзоры . 27 (1): 21– 29. doi : 10.1002/evan.21552 . PMID 29446559. S2CID 3678641.

- ^ Вэйсон де Праденн, Андре (1920). «La plus ancienne industrie de Saint-Acheul». Л'Антропология . 30 : 441–496 . ИНИСТ ГЕОДЕБРГМФР1833280.

- ^ де Мортилье, Габриэль (1883). Ле Преисторик. Антиквариат человека . Библиотека современных наук. Париж. п. 148.

- ^ Андрефски, младший, Уильям (2005). Литикс . С. 177–199 . doi :10.1017/CBO9780511810244. ISBN 978-0-521-61500-6.

- ^ "Бифасы в палеолитике Сагуа". Археология Сабенеке . Проверено 5 октября 2018 г.

- ^ аб Бенито дель Рей, Луис (1982). «Aportación a un estudio tecnomorphológico del bifaz, útil del Paleolítico Inferior y Medio: Studia Zamorensia». Studia Zamorensia/Philologica . III . Ediciones de la Universidad de Salamanca, Colegio Universitario de Samora: 305–323 . ISSN 0211-1837.

- ^ Бенито дель Рей 1982, с. 305, примечание 1.

- ^ abc Balout, Лайонел (1967). Уолтер В. Бишоп; Дж. Десмонд Кларк (ред.). «Процедуры анализа и вопросы терминологии в изучении промышленных ансамблей нижней палеолитики в Северной Африке». Предыстория эволюции в Африке . Издательство Чикагского университета : 701–735 .

- ^ Альтернативное определение можно найти на Biface в Diccionario de uso para descripción de objetos líticos доктора Джованны Винклер на испанском языке.

- ^ Мюррей, Джон К. (2017). Исследование функции ручного топора в болоте Шишан – 1: объединение качественного и количественного подходов с использованием метода распределения повреждений кромок (диссертация). hdl :1828/8462.[ нужна страница ]

- ^ Познански, Меррик (1959). «Некоторые функциональные соображения о ручном топоре». Man . 59 : 42–44 . doi :10.2307/2796175. JSTOR 2796175.

- ^ ab Baker, Tony (30 мая 2007 г.). Ашельский топор в Боксгрове (отчет). CiteSeer x : 565c3c10435885fa6126646a77ebff4e0645af0d.[ самостоятельно опубликованный источник? ]

- ^ О'Брайен, Эйлин М. (1981). «Возможности метательного оружия ашельского ручного топора из Олоргесайли». Current Anthropology . 22 (1): 76– 79. doi :10.1086/202607. JSTOR 2742421. S2CID 144098416.

- ^ Сува, Ген; Асфау, Берхане; Сано, Кацухиро; Бейене, Йонас (8 декабря 2020 г.). «Ответ Баркаю: последствия костяного топора Консо». Труды Национальной академии наук . 117 (49): 30894–30895 . Бибкод : 2020PNAS..11730894S. дои : 10.1073/pnas.2018084117 . ПМЦ 7733793 . ПМИД 33109716.

- ^ Кон, Марек (1999). Как мы это знаем: Примирение с эволюционировавшим разумом . Granta Books. стр. 59. ISBN 978-1-86207-025-7.

- ^ Кальвин, Уильям Х. (2001). Cómo piensan los cerebros . Мадрид: Дебаты издателей. ISBN 978-84-8306-378-1.

- ^ Сэмсон, Дэвид Р. (2006). «Камни раздора: спор о летальном снаряде ашельской ручного топора». Lithic Technology . 31 (2): 127– 135. doi :10.1080/01977261.2006.11721035. JSTOR 23273546. S2CID 130006870.

- ^ Уиттакер, Джон К.; Макколл, Грант (2001). «Гоминиды, метавшие топоры: маловероятная история». Current Anthropology . 42 (4): 566– 572. doi : 10.1086/322547. JSTOR 10.1086/322547. S2CID 224792962.

- ^ abc Spikins, Penny (сентябрь 2012 г.). «Доброжелательная охота? Пересмотр дебатов о «значении» формы ручного топора нижнего палеолита» (PDF) . World Archaeology . 44 (3): 378– 392. doi :10.1080/00438243.2012.725889. S2CID 144483576.

- ^ Митен, Стивен (2005). Поющие неандертальцы . Лондон: Weidenfeld & Nicolson. С. 188–191 .

- ^ Кон, Марек (1999), стр. 137

- ^ Ингри, Летти; Бейтс, Мартин; Даффи, Сара; Поуп, Мэтт (июнь 2023 г.). «Новый гигантский палеолитический топор из Британии: начальные результаты раскопок в Морской академии, Медуэй, Кент». Интернет-археология (61). doi : 10.11141/ia.61.6 .

- ^ Ходжсон, Дерек (март 2011 г.). «Первое появление симметрии в родословной человека: где восприятие встречается с искусством». Симметрия . 3 (1): 37– 53. Bibcode : 2011Symm....3...37H. doi : 10.3390/sym3010037 .

- ^ Уинн, Томас; Берлант, Тони (2019). «Эстетика ручного топора». В Overmann, Karenleigh A.; Coolidge, Frederick L. (ред.). Выдавливание разума из камней: когнитивная археология и эволюция человеческого разума . Oxford University Press. стр. 278–303 . ISBN 978-0-19-085462-1.

- ^ Зутовски, Катя; Баркай, Ран (июнь 2016 г.). «Использование слоновьих костей для изготовления ашельских ручных топоров: свежий взгляд на старые кости». Quaternary International . 406 : 227–238 . Bibcode : 2016QuInt.406..227Z. doi : 10.1016/j.quaint.2015.01.033.

- ^ Миллер, Джеффри (2001). Размножающийся разум: как сексуальный выбор сформировал эволюцию человеческой природы . Лондон: Vintage. стр. 288–291 . ISBN 978-0-09-928824-4.

- ^ ab Keeley, Lawrence H. (1993). "Анализ микроизноса в литических останках". Нижний палеолитический памятник в Хоксне, Англия . Лондон: Издательство Чикагского университета. С. 129–149 . ISBN 978-0-226-76111-4.

- ^ Кили 1993, стр. 136.

- ^ Keeley, Lawrence H. (1980). «Использование ручных топоров». Экспериментальное определение использования каменных орудий . Лондон: Чикагский университет. С. 160–165 . ISBN 978-0-226-42889-5.

- ^ Гонсалес Эчегарай, Хоакин; Фриман, Лесли Гордон (1998). Le Paléolithique inférieur et moyen en Espagne [ Нижний и средний палеолит в Испании ]. Коллекция L'homme des origines: Préhistoire d'Europe (на французском языке). Том. 6. Жером Мийон. п. 134. ИСБН 978-2-84137-064-1.

- ^ Домингес-Родриго, М.; Серраллонга, Дж.; Хуан-Трессеррас, Ж.; Алькала, Л.; Люке, Л. (2001). «Деревообрабатывающая деятельность древних людей: анализ растительных остатков на ашельских каменных орудиях из Пенинджа (Танзания)». Журнал эволюции человека . 40 (4): 289–299 . Бибкод : 2001JHumE..40..289D. дои : 10.1006/jhev.2000.0466. ПМИД 11312582.

- ^ Sorensen, AC; Claud, E.; Soressi, M. (19 июля 2018 г.). «Технология разведения огня неандертальцами, выведенная из анализа микроизноса». Scientific Reports . 8 (1): 10065. Bibcode :2018NatSR...810065S. doi :10.1038/s41598-018-28342-9. PMC 6053370 . PMID 30026576.

- ^ Бенито дель Рей, Луис; Бенито Альварес, Хосе Мануэль (1998). «Функциональный анализ доисторических артефактов: тразалогия». Методы и инструментальные материалы в доистории и археологии (la Edad de la Piedra Tallada más antigua) . Том. II: Технология и типология. Саламанка: Графика Сервантеса. ISBN 978-84-95195-05-0.

- ^ Кэлвин, Уильям Х. (июнь 2002 г.). «Повторное открытие и когнитивные аспекты изготовления орудий труда: уроки ручного топора». Поведенческие и мозговые науки . 25 (3): 403– 404. doi :10.1017/S0140525X02230071.

- ^ Machin, AJ; Hosfield, RT; Mithen, SJ (июнь 2007 г.). «Почему некоторые ручные топоры симметричны? Проверка влияния морфологии ручного топора на эффективность разделки». Journal of Archaeological Science . 34 (6): 883– 893. Bibcode : 2007JArSc..34..883M. doi : 10.1016/j.jas.2006.09.008.

- ^ Иовита, Раду; Макферрон, Шеннон П. (июль 2011 г.). «Ручной топор перезаряжен: морфометрическая переоценка ашельских и среднепалеолитических ручных топоров». Журнал эволюции человека . 61 (1): 61– 74. Bibcode : 2011JHumE..61...61I. doi : 10.1016/j.jhevol.2011.02.007. PMID 21496877.

- ^ Бенито дель Рей 1982, стр. 314, 315.

- ^ Кларк, Дэвид (1978). Аналитическая археология (2-е изд.). Нью-Йорк: Columbia University Press. С. 372–373 . ISBN 0231046308.

- ^ Семау, Силеши; Роджерс, Майкл Дж.; Куэйд, Джей; Ренне, Пол Р.; Батлер, Роберт Ф.; Домингес-Родриго, Мануэль; и др. (август 2003 г.). «Каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет и связанные с ними кости из ОГС-6 и ОГС-7, Гона, Афар, Эфиопия». Журнал эволюции человека . 45 (2): 169–177 . Бибкод : 2003JHumE..45..169S. дои : 10.1016/S0047-2484(03)00093-9. ПМИД 14529651.

- ^ Лики, МД (1971). Олдувайское ущелье . Том 3: Раскопки в пластах I и II, 1960–1963 . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-07723-1.[ нужна страница ]

- ^ Асфау, Берхане; Бейене, Йонас; Сува, генерал; Уолтер, Роберт С.; Уайт, Тим Д.; ВольдеГабриэль, Гидай; Йемане, Тесфайе (31 декабря 1992 г.). «Самый ранний ашельский из Консо-Гардулы». Природа . 360 (6406): 732–735 . Бибкод : 1992Natur.360..732A. дои : 10.1038/360732a0. PMID 1465142. S2CID 4341455.

- ^ Фоли, Роберт Эндрю; Левин, Роджер (2003). Принципы эволюции человека . Wiley. ISBN 978-0-632-04704-8.

- ^ Роач, Джон (4 июля 2002 г.). «Ископаемые черепа бросают вызов теории происхождения из Африки». National Geographic . Архивировано из оригинала 2 ноября 2013 г. Получено 16 июля 2013 г.

- ^ Омс, О.; Парес, Х. М.; Мартинес-Наварро, Б.; Агусти, Х.; Торо, И.; Мартинес-Фернандес, Г.; Турк, А. (12 сентября 2000 г.). «Раннее человеческое заселение Западной Европы: палеомагнитные даты двух палеолитических памятников в Испании». Труды Национальной академии наук . 97 (19): 10666– 10670. Bibcode : 2000PNAS...9710666O. doi : 10.1073/pnas.180319797 . PMC 27082. PMID 10973485 .

- ^ Парес, Хосеп М.; Перес-Гонсалес, Альфредо; Росас, Антонио; Бенито, А.; Бермудес де Кастро, JM; Карбонелл, Э.; Уге, Р. (февраль 2006 г.). «Каменные орудия эпохи Матуяма из стоянки Сима-дель-Элефанте, Атапуэрка (север Испании)». Журнал эволюции человека . 50 (2): 163–169 . Бибкод : 2006JHumE..50..163P. doi :10.1016/j.jhevol.2005.08.011. ПМИД 16249015.