Древняя македонская армия

| Древняя македонская армия | |

|---|---|

Гипаспист в световом оборудовании (современная реконструкция Дж. Шумата) | |

| Лидеры | Филипп II Македонский (359–336 до н.э.) Александр Великий (336–323 до н.э.) |

| Верность | Королевство Македонии |

| Штаб-квартира | Пелла , Греция |

| Активные регионы | Греция , Иллирия , Фракия , Дельта Дуная , Малая Азия , Сирия , Финикия , Иудея , Египет , Месопотамия , Персия , Согдиана , Бактриана , Индия |

| Размер | 32,000+ (в среднем) [а] |

| Союзники | Греческая лига |

| Сражения и войны | Расширение Македонии при Филиппе II и войны Александра Македонского [b] |

Королевство Македонии обладало одной из величайших армий в древнем мире. Оно славится скоростью и эффективностью, с которыми оно вышло из Греции , чтобы завоевать большие участки территории, простирающиеся от Египта на западе до Индии на востоке. Первоначально не имевшее большого значения в греческом мире, оно широко рассматривалось как второсортная держава, прежде чем стало грозным благодаря Филиппу II , чей сын и преемник Александр Великий завоевал империю Ахеменидов всего за десятилетие.

Филипп перенял и усовершенствовал последние новшества в оружии и тактике, и он создал уникально гибкую и эффективную армию. Введя военную службу как постоянное занятие, Филипп смог регулярно муштровать своих людей, обеспечивая единство и сплоченность в своих рядах. За удивительно короткое время это привело к разработке одной из лучших в мире военных машин той эпохи. Тактические усовершенствования включали последние разработки в развертывании традиционной греческой фаланги, сделанные такими людьми, как Эпаминонд из Фив и Ификрат из Афин . Филипп улучшил этих военных новаторов, используя как более глубокую фалангу Эпаминонда, так и комбинацию Ификрата из более длинного копья и меньшего и более легкого щита. Однако македонский царь также внес новшества; он ввел использование гораздо более длинного копья, двуручной пики . Македонская пика, известная как сарисса , давала своему владельцу множество преимуществ как в нападении, так и в обороне. Впервые в греческой войне кавалерия стала решающим оружием в битве. Македонская армия усовершенствовала координацию различных типов войск в раннем примере тактики комбинированных родов войск — тяжелая пехотная фаланга, пехота-стрелок, лучники, легкая и тяжелая кавалерия , а также осадные машины — все они были развернуты в битве; каждый тип войск использовался для получения собственного преимущества и создавал синергию взаимной поддержки.

Филипп нанимал древних македонцев и других греков (особенно фессалийскую конницу), а также широкий спектр наемников со всего Эгейского моря и Балкан . К 338 г. до н. э. более половины армии для запланированного им вторжения в империю Ахеменидов прибыли из-за пределов Македонии — со всего греческого мира и из соседних варварских племен, таких как иллирийцы , пеонийцы и фракийцы .

В результате неравномерной сохранности рукописей большинство основных исторических источников по этому периоду были утеряны, и поэтому наука в значительной степени полагается на труды греческих историков Диодора Сицилийского и Арриана , а также на неполные труды римского историка Курция , которые все жили на столетия позже событий, описанных в их трудах. [1]

Происхождение

Если бы Филипп II Македонский не был отцом Александра Великого , он был бы более широко известен как первоклассный военный новатор, тактик и стратег, а также как непревзойденный политик. Завоевания Александра были бы невозможны без армии, созданной его отцом. Считавшиеся полуварварами некоторыми столичными греками, македонцы были воинственным народом; они много пили неразбавленное вино (истинный признак варвара), и ни один юноша не считался достойным сидеть с мужчинами за столом, пока он не убьет, пешком, копьем, дикого кабана . [2]

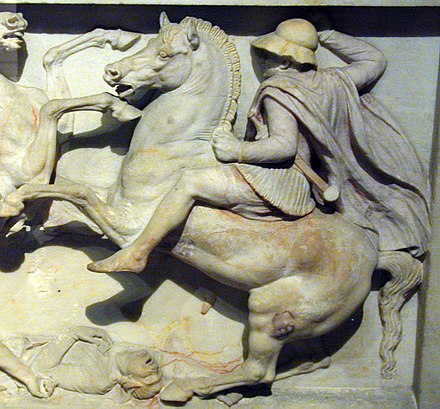

Когда Филипп взял под контроль Македонию , это было отсталое государство на окраине греческого мира, окруженное своими традиционными врагами: иллирийцами , пеонийцами и фракийцами . Основная структура армии, унаследованная Филиппом II, состояла из отделения конницы-компаньона ( hetairoi ) от пеших компаньонов ( pezhetairoi ), дополненных различными союзными войсками, иностранными наемными солдатами и наемниками. [3] Пешие компаньоны существовали, возможно, со времен правления Александра I Македонского , в то время как македонские войска упоминаются в истории Геродота как подданные Персидской империи, сражавшиеся с греками в битве при Платеях в 479 г. до н. э. [4] Македонская кавалерия, носившая мускулистые кирасы , стала известна в Греции во время и после своего участия в Пелопоннесской войне (431–404 гг. до н. э.), временами принимая сторону Афин или Спарты и дополняясь местной греческой пехотой вместо того, чтобы полагаться на македонскую пехоту. [5] Македонская пехота в этот период состояла из плохо обученных пастухов и земледельцев , в то время как кавалерия состояла из дворян, жаждущих завоевать славу. [6] На вырезанном из камня рельефе начала IV в. до н. э. из Пеллы изображен македонский пехотинец -гоплит в шлеме- пилосе и с коротким мечом в руках, что свидетельствует о ярко выраженном спартанском влиянии на македонскую армию до Филиппа II. [7]

Николас Секунда утверждает, что в начале правления Филиппа II в 359 г. до н. э. македонская армия состояла из 10 000 пехотинцев и 600 кавалеристов, причем последняя цифра близка к той, что зафиксирована для V в. до н. э. [8] Однако Малкольм Эррингтон предупреждает, что к любым цифрам численности македонских войск, предоставленным древними авторами, следует относиться с долей скептицизма, поскольку существует очень мало способов, с помощью которых современные историки способны подтвердить их достоверность (и они могли быть, возможно, ниже или даже выше указанных цифр). [9]

Первым достижением Филиппа было объединение Македонии посредством своей армии. Он собрал войска и сделал свою армию единственным источником богатства, чести и власти в стране; непокорные вожди Македонии стали офицерами и элитными кавалеристами армии, горные крестьяне стали пехотинцами. Филипп прилагал усилия, чтобы держать их всегда под ружьем и либо сражаться, либо муштровать. Маневры и учения были превращены в соревновательные мероприятия, и свирепые македонцы соперничали друг с другом, чтобы превзойти друг друга. [10]

В качестве политического противовеса коренной македонской знати Филипп пригласил военные семьи со всей Греции поселиться на землях, которые он завоевал или конфисковал у своих врагов; эти «личные клиенты» затем также служили офицерами армии или в кавалерии «Дружинников». После взятия под контроль богатых золотом рудников горы Пангеус и города Амфиполь , который доминировал в регионе, он получил богатство для содержания большой армии. Это была профессиональная армия, проникнутая национальным духом, необычное сочетание для греческого мира того времени. Армии современных греческих государств в значительной степени зависели от сочетания граждан и наемников. Первые не были штатными солдатами, а вторые, хотя и были профессиональными, имели мало или вообще не имели внутренней лояльности к своим работодателям. К моменту его смерти армия Филиппа отодвинула границу Македонии в южную Иллирию, покорила пеонийцев и фракийцев, установила гегемонию над Фессалией , уничтожила власть Фокиды и победила и усмирила Афины и Фивы . Все государства Греции, за исключением Спарты, Эпира и Крита, стали подчиненными союзниками Македонии ( Коринфский союз ), и Филипп закладывал основы вторжения в Персидскую империю, вторжения, которое его сын успешно предпримет. [11]

Одно важное военное нововведение Филиппа II часто упускается из виду: он запретил использование колесного транспорта и ограничил число лагерных слуг до одного на каждые десять пехотинцев и одного на каждого кавалериста. Эта реформа сделала обоз армии очень маленьким для ее размера и улучшила скорость ее марша. [12]

Типы войск и организация подразделений

Тяжелая кавалерия

Кавалерия соратников

,_Lefkadia,_Ancient_Mieza_(7272126148)_Crop.jpg/440px-Kinchs_Tomb_(Macedonian_tomb),_Lefkadia,_Ancient_Mieza_(7272126148)_Crop.jpg)

Конница соратников, или гетайры ( Ἑταῖροι ), была элитным оружием македонской армии и наступательной силой, которая совершила решающую атаку в большинстве сражений Александра Македонского. Они не имели себе равных в Древнем мире до стремени в своей способности удерживать свое место и контролировать свое оружие с помощью удара. [13] Наряду с контингентами фессалийских кавалеристов, соратники — набранные из землевладельцев — составляли основную часть македонской тяжелой кавалерии. Центральная Македония была страной с хорошим разведением лошадей, и кавалерия играла важную роль в македонских армиях с ранних времен. Однако именно реформы в организации, строевой подготовке и тактике, проведенные Филиппом II, превратили кавалерию соратников в силу, побеждающую в битвах, особенно введение или усиление акцента на использовании копья и ударной тактики. Чеканка монет показывает, что с раннего периода основным оружием, используемым македонской кавалерией, была пара дротиков. Это оставалось верным вплоть до правления Архелая I (413–399). Впоследствии, несмотря на принятие копья, весьма вероятно, что кавалерия компаньонов продолжала использовать дротики во время разведывательных или стрелковых миссий. [14]

Гетайры были разделены на эскадроны, называемые ilai (единственное число: ilē ), каждый из которых насчитывал 200 человек, за исключением царского эскадрона, который насчитывал 300 человек. Царский эскадрон также был известен как Agema – «тот, кто ведет». Каждым эскадроном командовал ilarchēs (иларх), и, по-видимому, они были набраны из определенной области Македонии. Арриан, например, описывал эскадроны из Bottiaea, Amphipolis, Apollonia и Anthemus. [15] Вероятно, что Александр взял с собой восемь эскадронов во время своего вторжения в Азию общей численностью 1800 человек, оставив семь ilai в Македонии (1500 кавалеристов, упомянутых Диодором). [16] Между 330 г. до н. э. и 328 г. до н. э. соратники были преобразованы в полки (гиппархии) из 2–3 эскадронов. В связи с этим каждый эскадрон был разделен на два lochoi. Это, вероятно, было сделано для того, чтобы обеспечить увеличение размера каждого эскадрона, поскольку подкрепления и объединения привели к тому, что кавалерия компаньонов увеличилась в размерах. В это время Александр отказался от региональной организации ilai, выбирая их офицеров независимо от их происхождения. [17]

Отдельные эскадроны кавалерии «компаньонов» обычно развертывались в клиновидном строю, что обеспечивало как маневренность, так и ударность атаки. Преимущество клина состояло в том, что он давал узкую точку для пронзания вражеских строев и концентрировал лидеров на фронте. Его было легче развернуть, чем квадратное построение, потому что все следовали за лидером на вершине, «как стая журавлей». Филипп II ввел это построение, вероятно, в подражание фракийской и скифской кавалерии, хотя пример ромбовидного построения, принятого южными соседями Македонии, фессалийцами, также должен был иметь определенный эффект. [18]

Основным оружием македонской кавалерии был ксистон , двусторонний кизиловый наконечник копья, а меч был второстепенным оружием. Из описаний боя следует, что в ближнем бою кавалерист-компаньон использовал свое копье, чтобы наносить удары в грудь и лицо противника. Возможно, копье было нацелено на верхнюю часть тела кавалериста-противника в ожидании того, что удар, который не ранит и не убьет, может иметь достаточную силу, чтобы сбить его с ног. Если копье ломалось, компаньон мог перевернуть его и использовать другой конец или вытащить свой меч. Клейт , офицер компаньонов, спас жизнь Александра Великого при Гранике, отрубив руку вражескому всаднику своим мечом. [19] Кавалеристы-компаньоны обычно носили доспехи и шлем в бою. [20]

Хотя конница соратников в значительной степени считается первой настоящей ударной кавалерией античности, похоже, что Александр очень опасался использовать ее против хорошо построенной пехоты, как засвидетельствовал Арриан в своем рассказе о битве против маллов, индийского племени, с которым он столкнулся после Гидаспа. Там Александр не осмелился атаковать плотный строй пехоты своей кавалерией, а вместо этого ждал прибытия своей пехоты, в то время как он и его кавалерия беспокоили ее фланги. [21] Распространенной ошибкой является представление конницы соратников как силы, способной прорваться через плотные пехотные линии. Александр обычно бросал соратников на врага после того, как между их отрядами образовывался разрыв или беспорядок уже нарушал их ряды. Однако древний историк Арриан подразумевает, что конница соратников успешно атаковала вместе с тяжелой пехотой греческих наемных гоплитов, служивших Персии, на заключительных этапах битвы при Гранике. Их успех, возможно, был во многом обусловлен низким моральным духом гоплитов, которые только что стали свидетелями того, как остальная часть их армии была разбита и обращена в бегство. [22]

Первоначальные 1800 соратников, сопровождавших Александра в Азию, были увеличены 300 подкреплениями, прибывшими из Македонии после первого года кампании. Они обычно выстраивались на правом фланге (это была почетная позиция в эллинских армиях, где располагались лучшие войска), и обычно проводили решающий маневр/штурм битвы под прямым руководством Александра. [23]

Фессалийская конница

После поражения Ликофрона из Феры и Ономарха из Фокиды Филипп II Македонский был назначен архонтом Фессалийской лиги ; его смерть побудила фессалийцев попытаться сбросить македонскую гегемонию, но короткая бескровная кампания Александра восстановила их лояльность. Фессалийцы считались лучшей кавалерией Греции. [24]

Тяжёлая фессалийская кавалерия сопровождала Александра в первой половине его азиатской кампании и продолжала использоваться македонянами в качестве союзников вплоть до окончательного падения Македонии от рук римлян. Её организация и вооружение были похожи на кавалерию соратников, хотя более ранний фессалийский способ ведения боя делал акцент на использовании дротиков. [25] Фессалийская кавалерия славилась использованием ромбовидных построений , которые, как говорят, были разработаны фессалийцем Тагосом (главой Фессалийского союза) Ясоном из Фер . Такое построение было очень эффективным для маневрирования, поскольку позволяло эскадрону быстро менять направление, сохраняя при этом сплочённость. [26] Численность, приведённая для вторжения Александра в Персидскую империю, включала 1800 таких людей. Это число не могло превысить 2000. Им обычно доверяли оборонительную роль охраны левого фланга от вражеской кавалерии, позволяя провести решающую атаку справа. Они часто сталкивались с огромным сопротивлением, когда находились в этой роли. При Иссе и Гавгамелах фессалийцы выдержали атаку персидских кавалерийских сил, хотя и значительно уступали им по численности. [27]

В Экбатане фессалийцы с армией Александра были расформированы и отправлены домой. Некоторые остались с армией в качестве наемников, но и их отправили домой год спустя, когда армия достигла реки Окс . [27]

Другая греческая кавалерия

Эллинские государства, союзные Македонии или, точнее, находившиеся под ее гегемонией, предоставляли контингенты тяжелой кавалерии, а македонские цари нанимали наемников того же происхождения. У Александра было 600 греческих кавалеристов в начале его кампании против Персии, вероятно, организованных в 5 ilai . Эти кавалеристы были бы оснащены очень похоже на фессалийцев и соратников, но они развернулись в квадратном строю восемь в глубину и шестнадцать в ряд. [16] Греческая кавалерия не считалась такой же эффективной или универсальной, как фессалийская и македонская кавалерия. [28]

Легкая кавалерия

Легкая кавалерия, такая как prodromoi (буквальный перевод «те, кто бегут впереди»), обеспечивала фланги армии во время битвы и отправлялась на разведывательные миссии. Существует некоторая двусмысленность относительно использования термина prodromoi источниками; он мог использоваться для описания любой кавалерии, выполняющей разведывательную, перестрелочную или прикрывающую миссию, или он мог обозначать отдельное подразделение, или даже и то, и другое. [29] Помимо prodromoi (в смысле отдельного подразделения), другие всадники из подчиненных или союзных стран, выполняющие различные тактические роли и владеющие разнообразным оружием, дополняли кавалерию. К тому времени, когда Александр вел кампанию в Индии, и впоследствии, кавалерия была радикально реформирована и включала тысячи конных лучников из иранских народов, таких как дахи (выдающиеся в битве при Гидаспе ). [30]

Продромы/Сариссофоры (кавалерийское подразделение)

Ученые разделились относительно этнического состава продромоев македонской армии. Большинство авторитетов считают, что продромои были набраны из македонцев, что соответствует афинским продромоям , которые были набраны из фетов, самого низкого цензового класса афинских граждан. [29] Секунда, однако, относит их к Фракии . [31] Арриан обычно отличает продромоев от пеонийской легкой кавалерии, что предполагает фиксированный этнический состав. [29] Эта неопределенность, вероятно, связана с отсутствием определенного понимания использования термина продромои в первоисточниках, упомянутых выше. Продромоев иногда называют сариссофорами , «пикинерами» или «копейщиками», что приводит к выводу, что они иногда были вооружены необычно длинным ксистоном (считается, что его длина составляла 14 футов), хотя, безусловно, не пехотной пикой. В первоисточниках Арриан упоминает, что Арет командовал продромоями ; в том же контексте Курций говорит, что Арет командовал сариссофорами . Похоже, что одно и то же подразделение кавалерии было известно под обоими названиями. [32]

Продромы / сариссофоры действовали как разведчики, проводя разведку перед армией, когда она была на марше. В бою они использовались в ударной роли для защиты правого фланга кавалерии компаньонов. Персидская легкая кавалерия взяла на себя обязанности разведчика, когда они стали доступны македонской армии после Гавгамелы. Затем продромы взяли на себя чисто боевую роль ударной кавалерии. Возможно, что продромы , из-за их умения владеть длинными копьями и их обширного боевого опыта, считались более ценными в роли ударной кавалерии, особенно после ухода фессалийской кавалерии. Четыре ilai , каждый по 150 человек, продромы действовали с армией Александра в Азии. [33]

В Гавгамелах продромы под командованием Арета окончательно разгромили персидскую левофланговую конницу, выиграв битву в этом секторе. [27]

Пеонийская конница

Эта легкая кавалерия была набрана из Пеонии , племенного региона к северу от Македонии. Пеоны были завоеваны и низведены до статуса данников Филиппом II. Возглавляемая их собственными вождями, пеонская кавалерия обычно объединялась с продромоями и часто действовала вместе с ними в бою. Они, по-видимому, были вооружены дротиками и мечами и, что необычно, описаны как несущие щиты. Первоначально всего один эскадрон, они получили подкрепление в 500 человек в Египте и еще 600 в Сузах. [34]

Фракийская конница

В основном набранная из племени одрисов, фракийская конница также действовала как разведчики на марше. В бою они выполняли во многом ту же функцию, что и продромы и пеонийцы, за исключением того, что они охраняли фланг фессалийской конницы на левом крыле армии. Фракийцы развернулись в своих исконных клиновидных построениях и были вооружены дротиками и мечами. В Гавгамелах фракийцы выставили четыре ила и насчитывали около 500 человек. [34]

Конные лучники

В 329 г. до н. э. Александр, находясь в Согдиане , создал отряд из 1000 конных лучников, набранных из разных иранских народов. Они были очень эффективны в разведке и прикрытии остальной части армии от врага. Стреляя из луков, находясь верхом, они обеспечивали высокомобильный метательный огонь на поле боя. В битве при Гидаспе массированный огонь конных лучников был эффективен в расстройстве индийской кавалерии и помог нейтрализовать индийские колесницы. [35]

Тяжелая пехота

Спутники Пехоты

Подходящие люди из македонского крестьянства были набраны в пехотное формирование , называемое фалангой. Оно было разработано Филиппом II , а позже использовалось его сыном Александром Великим при завоевании Персидской империи Ахеменидов . Эти пехотинцы назывались Pezhetairoi , что переводится как «Пешие товарищи». [36]

Филипп II провел большую часть своей юности в качестве заложника в Фивах , где он учился у известного полководца Эпаминонда , чьи реформы легли в основу позднейшей тактики Филиппа. Считается, что снаряжение македонского фалангита было сформировано под влиянием «пельтаста», разработанного афинским полководцем Ификратом. Пельтаст Ификрата был не застрельщиком, а формой легкого гоплита, характеризующегося использованием более длинного копья и меньшего щита. [37] Однако введение пики -сарисы в сочетании с меньшим щитом, похоже, было нововведением, придуманным самим Филиппом, или, по крайней мере, он произвел окончательный синтез более ранних разработок. [38] Диодор утверждал, что Филипп был вдохновлен на внесение изменений в организацию своей македонской пехоты, прочитав отрывок из сочинений Гомера, описывающий плотное построение. [39]

Подражая греческому примеру боевых упражнений и выдавая стандартное снаряжение для гражданских солдат, Филипп II преобразовал македонскую армию из набранных сил фермеров в хорошо обученную боевую силу . [40] Пешие товарищи были набраны из крестьян Македонии. После набора они становились профессиональными солдатами. Увольнение могло быть предоставлено только царем. При Филиппе Пешие товарищи не получали регулярного жалованья. Похоже, что это изменилось ко времени Александра, поскольку во время мятежа в Описе в 324 г. до н. э. мужчины были наказаны Александром за то, что они наделали долгов, несмотря на то, что получали «хорошую плату». [41] Благодаря обширной муштре и тренировкам Пешие товарищи могли выполнять сложные маневры в абсолютной тишине, способность, которая завораживала и нервировала врагов. [42]

Эти пехотинцы сражались в сомкнутых прямоугольных или квадратных построениях, из которых наименьшей тактической единицей была синтагма или спейра численностью 256 человек . Это формирование обычно сражалось в восемь или шестнадцать человек в глубину и на фронте из тридцати двух или шестнадцати человек соответственно. Каждым рядом из 16 человек, lochos , командовал lochagos , который находился в переднем ряду. Младшие офицеры, один сзади и один в центре, были на месте, чтобы стабилизировать ряды и поддерживать сплоченность строя, подобно современным унтер-офицерам . Командир синтагмы теоретически сражался во главе крайней правой колонны. По словам Элиана , синтагму сопровождали пять дополнительных лиц в тылу: глашатай (для выполнения функции посланника), трубач (для произнесения команд), прапорщик (для поддержания штандарта подразделения), дополнительный офицер (называемый ouragos ) и слуга. Этот набор методов как аудиальной, так и визуальной коммуникации помог убедиться, что даже в пыли и грохоте битвы приказы все еще могли быть получены и отданы. Шесть синтагмат образовывали таксис из 1500 человек под командованием стратега , различное количество таксисов образовывало фалангу под командованием фалангиарха. Во время своей азиатской кампании Александр имел фалангу из 6 ветеранских таксисов , насчитывавшую 9000 человек. Между Сузами и Индией был создан седьмой таксис . Антипатр, как регент в Македонии, остался с 8 таксисами молодых, менее опытных новобранцев. [43]

Каждый фалангит носил в качестве своего основного оружия сариссу , которая была разновидностью пики . Длина этих пик была такова, что их приходилось держать двумя руками в бою. Традиционный греческий гоплит использовал свое копье одной рукой, так как большой аргивский или арголический щит нужно было держать левой рукой, поэтому македонский фалангит выигрывал как в досягаемости оружия, так и в дополнительной силе двуручного укола. На близком расстоянии такое большое оружие было бесполезно, но неповрежденная фаланга могла легко держать своих врагов на расстоянии; оружие первых пяти рядов людей все выступало за фронт строя, так что наконечников копий было больше, чем доступных целей в любой момент времени. Люди задних рядов поднимали свои сариссы, чтобы обеспечить защиту от воздушных снарядов. Фалангит также носил меч в качестве вторичного оружия для ближнего боя, если фаланга распадется. Однако фаланга была чрезвычайно уязвима с флангов и тыла. [44]

Фалангит был оснащен щитом, часто называемым «щитом Теламона», который был меньше и не так глубоко выпуклым, как щит Агиве , используемый греческими гоплитами (и, вероятно, гипаспистами). Степень, в которой фалангиты были бронированы, неясна и могла измениться со временем. Они были оснащены шлемами и поножами, но, по-видимому, не носили торакс во времена Филиппа II, поскольку эта броня не упоминается как часть необходимого снаряжения для пехоты, вооруженной сариссой. Однако на саркофаге Александра показан носимый пехотинцем торакс, однако эта фигура оснащена «аргивским» щитом и может изображать гипасписта, а не фалангита. [45] В Военном указе Амфиполя указано , что фалангиты носили коттибос , форму защиты неопределенного характера. [46] [37]

Александр не использовал фалангу в качестве решающего оружия в своих сражениях, но вместо этого использовал ее, чтобы сковывать и деморализовать противника, в то время как его тяжелая кавалерия атаковала выбранных противников или открытые фланги вражеских отрядов, обычно после того, как вытеснила вражескую конницу с поля. [43] Полибий (18.31.5) подчеркивает, что фаланге требовались ровные открытые места для ее эффективного развертывания, поскольку пересеченная местность мешала ее строю и нарушала ее. [47]

Фаланга несла с собой довольно минимальный обоз, всего с одним слугой на каждые десять человек. Это давало ей скорость марша , на которую современные армии не могли и надеяться — иногда войска сдавались Александру просто потому, что не ожидали его появления в течение еще нескольких дней. Это стало возможным благодаря обучению, которое Филипп привил своей армии, и которое включало регулярные форсированные марши. [12]

Гипасписты

Гипасписты ( Hypaspistai ) были элитным родом македонской пехоты. Слово « гипасписты » переводится на английский как «щитоносцы». Во время генеральных сражений, таких как Гавгамелы , они действовали в качестве охраны правого фланга фаланги и как гибкое звено между фалангой и кавалерией соратников. Они использовались Александром для различных нерегулярных миссий, часто вместе с агрианами (элитными застрельщиками), соратниками и избранными отрядами фалангитов. Они были заметны в рассказах об осадных штурмах Александра в непосредственной близости от самого Александра. Гипасписты были привилегированной македонской крови, и их старшая хилиархия (χιλιαρχία) формировала Agema [48] пешую охрану Александра III. [49] [50]

Организация полка гипаспистов, по-видимому, состояла из подразделений по 500 человек (пентакосиархии) до 331 года, а позднее, к 327 году, она была разделена на три батальона (хилиархии) по 1000 человек, которые затем были дополнительно подразделены способом, похожим на Пеших Компаньонов. Каждый батальон находился под командованием хилиарха, а полк в целом находился под командованием архигипасписта. [51]

Что касается вооружения, они, вероятно, были экипированы в стиле традиционного греческого гоплита с колющим копьем или дору (более коротким и менее громоздким, чем сарисса) и большим круглым щитом. [52] Кроме того, они носили меч, либо ксифос , либо копис . Это делало их гораздо более подходящими для сражений, где формации и сплоченность были нарушены, что делало их хорошо подходящими для осадных атак и специальных миссий. Их доспехи, по-видимому, различались в зависимости от типа миссии, которую они выполняли. Принимая участие в быстрых форсированных маршах или сражениях на пересеченной местности, столь распространенных в восточной Персидской империи , они, по-видимому, носили не более чем шлем и плащ ( экзомис ), чтобы повысить свою выносливость и подвижность. Однако, участвуя в тяжелом рукопашном бою, например, во время осады или генерального сражения, они носили доспехи либо из льна, либо из бронзы. Такое разнообразие вооружения делало их чрезвычайно универсальной силой. Их численность поддерживалась на должном уровне, несмотря на потери, благодаря постоянному пополнению за счет перевода ветеранов, выбранных из фаланги. [53]

Новый термин для гипаспистов появился после битвы при Гавгамелах в 331 г. до н. э.: аргираспиды («серебряные щиты»). [54] Последние продолжали служить после правления Александра Македонского и, возможно, имели азиатское происхождение. [55] Однако в отношении как аргираспидов , так и халкаспидов («бронзовые щиты») Малкольм Эррингтон утверждает, что «эти титулы, вероятно, не были функциональными, возможно, даже официальными». [56] Секунда утверждает, что вооруженная пиками пехота Александра насчитывала около 12 000 человек, 3 000 из которых были элитными гипаспистами , а 9 000 — пежетайрами . [57] Однако, обсуждая расхождения среди древних историков относительно численности армии Александра Македонского , Н.Г.Л. Хаммонд и Ф.В. Уолбанк выбирают цифру Диодора Сицилийского в 32 000 пехотинцев как наиболее надежную, не соглашаясь с его цифрой для кавалерии в 4500 человек, утверждая, что она была ближе к 5100 всадникам. [58]

Греческие гоплиты

Армия, которую вел Александр Македонский в Персидскую империю, включала греческую тяжелую пехоту в виде союзных контингентов, предоставленных Лигой Коринфа, и наемных наемников. Эти пехотинцы были бы экипированы как гоплиты традиционным гоплитским доспехом, состоящим из колющего копья ( дору ), аргивского щита с бронзовым покрытием и доспехов. По внешнему виду они были бы почти идентичны гипаспистам. [59] В бою греческие гоплиты играли менее активную роль, чем македонские фалангиты и гипасписты. При Гавгамелах греческая пехота образовала оборонительный тыл коробчатого строя, в который Александр выстроил свою армию, в то время как македонцы образовали ее передний край. [60] Тем не менее, они выполнили ценную функцию, отразив попытки персидской кавалерии окружить македонскую армию и помогли справиться с прорывом некоторых персидских всадников, которые пошли атаковать обоз. [61]

Легкая пехота

Пельтасты

Пельтасты, набранные из племени пеонийцев , были элитной легкой пехотой македонской армии. Они часто использовались для прикрытия правого фланга армии в бою, размещаясь справа от конницы компаньонов, что было весьма почетно. Они почти всегда были частью любого отряда, выполнявшего отдельные задания, особенно в миссиях, требующих быстроты передвижения. [62] Другие народности также предоставляли пельтастов для македонской армии. Особенно многочисленными были фракийцы; фракийские пельтасты выполняли ту же функцию в бою, что и агрианцы, но для левого крыла армии. Неясно, были ли фракийцы, пеонийцы и иллирийцы, сражавшиеся в качестве метателей дротиков , пращников и лучников в македонских армиях со времен правления Филиппа II и далее, призваны в качестве союзников по договору или были просто нанятыми наемниками . [63]

Пельтасты были вооружены несколькими дротиками и мечом, носили легкий щит, но не носили доспехов, хотя иногда у них были шлемы; они были искусны в перестрелках и часто использовались для защиты флангов более тяжеловооруженной пехоты. Они обычно принимали открытый строй, когда сталкивались с вражеской тяжелой пехотой. Они могли метать свои дротики по желанию во врага и, не обремененные доспехами или тяжелыми щитами, легко уклонялись от любых контратак, производимых тяжеловооруженными гоплитами. Они были, однако, довольно уязвимы для ударной кавалерии и часто действовали с особым преимуществом на пересеченной местности, где кавалерия была бесполезна, а тяжелой пехоте было трудно поддерживать строй. [64] [65]

Лучники

Филипп II также мог выставить лучников , включая наемных критских лучников и, возможно, некоторых местных македонцев. [66] В большинстве греческих государств стрельба из лука не пользовалась большим уважением и не практиковалась местными солдатами, и часто нанимались иностранные лучники, такие как скифы, известные в афинской армии. Однако Крит был известен своими очень эффективными лучниками, чьи услуги в качестве наемников пользовались большим спросом во всем греческом мире. Критские лучники славились своими мощными луками, стреляющими стрелами с большими, тяжелыми наконечниками из литой бронзы. Они носили свои стрелы в колчане с защитным клапаном над его отверстием. Критские лучники были необычны тем, что носили щит, который был относительно небольшим и облицованным бронзой. Ношение щитов указывает на то, что критяне также обладали некоторыми способностями в рукопашном бою, что было дополнительным фактором их популярности в качестве наемников. [67] Лучников также набирали из Македонии и различных балканских народов. Александр унаследовал использование критских лучников от правления своего отца, однако примерно в это же время было сделано четкое указание на использование местных македонских лучников. [68] После битвы при Гавгамелах лучники западно-азиатского происхождения стали обычным явлением и были организованы в хилиархии . [68]

Использование азиатских солдат при Александре Великом

По словам Арриана, Александр использовал арахозийские, бактрийские, парапамисадские, согдийские, индийские и скифские войска. Они присутствовали на большом армейском смотре, который Александр собрал в 324 г. до н. э. Говорят, что Александр был впечатлен строевой подготовкой 30 000 персов, обученных методам македонской фаланги. [69] Армия предположительно достигла 120 000 солдат на передовой в какой-то момент. Это не считая сопровождающих. Были значительные споры о том, когда Александр впервые использовал восточных солдат на действительной службе в армии. [70] Во время своей кампании в Азии против Персидской империи он сформировал гиппархию (т. е. отряд из нескольких сотен всадников) из сопровождающей кавалерии, состоящей полностью из этнических персов . [71] Введение азиатских войск в армию вызвало активное возмущение у многих коренных македонцев, особенно когда кадры молодых персов из аристократических семей обучались македонским боевым приемам и записывались в сопутствующую кавалерию. [72] Реакцией Александра было составление планов по управлению Азией с помощью набранной на месте армии, но его смерть помешала ему осуществить этот план. Его преемники изменили его цель диверсификации армии и набирали почти исключительно греков и македонцев. [73]

Оружие и доспехи

Фалангитская пехота Филиппа II была оснащена «прототеламоновым щитом», который уже отличался от щита в аргосском стиле, представленного в скульптурном произведении искусства гробницы Катерини , датируемом, возможно, правлением Аминты III Македонского . [7] Его ранняя пехота также была оснащена защитными шлемами и поножами , а также сариссами ( пиками ), однако, по словам Секунды, в конечном итоге они были оснащены более тяжелыми доспехами, такими как кирасы , поскольку Третья филиппика Демосфена в 341 г. до н. э. описывала их как гоплитов, а не более легких пельтастов. [74] Как свидетельствует саркофаг Александра , войска, служившие Александру Македонскому, также были вооружены по образцу гоплитов. [75] Однако Эррингтон утверждает, что пикинеры фаланги не носили нагрудники ни в период правления Филиппа II, ни в период правления Филиппа V (о чем имеется достаточно доказательств). [46] Вместо этого он утверждает, что нагрудники носили только военные офицеры , в то время как пикинеры носили коттибос вместе со своими шлемами и поножами, используя кинжал в качестве дополнительного оружия вместе со своими щитами . [46]

Существует значительное количество доказательств, позволяющих предположить, что различные классы македонских солдат обучались использованию разнообразного оружия и снаряжения. Конечно, кавалерия, включая самого Александра, сражалась пешком во время осад и штурмов укрепленных поселений, фалангиты описываются с использованием дротиков, а некоторые пехотинцы обучались езде на лошадях. Развертывание различных типов доспехов и оружия зависело исключительно от требований конкретной тактической ситуации. [76]

Оружие

Большинство войск носили меч в качестве вторичного оружия. Прямой короткий меч, известный как ксифос (ξίφος), изображен в произведениях искусства, а два типа однолезвийных рубящих мечей, копис и махайра , показаны на изображениях и упоминаются в текстах. Археологическая находка хорошо сохранившегося македонского ксифоса показала меч с длиной лезвия 55 см (22 дюйма) и весом 300 г (11 унций). [78] Рубящие мечи особенно связаны с использованием в кавалерии, особенно у Ксенофонта , но изобразительные изображения предполагают, что все три типа мечей использовались кавалерией и пехотой без явного различия. [79]

Каждый кавалерист-компаньон был оснащен 3-метровым (9,8 фута) двусторонним копьем с древком из кизила, называемым ксистоном . Двойные наконечники копий означали, что если ксистон сломается во время битвы, всаднику нужно будет только повернуть свое оружие, чтобы снова вооружиться. Фессалийская и греческая кавалерия были вооружены так же, как и компаньоны. Ксистон использовался для укола либо над рукой, либо под рукой с согнутым локтем. [80] Это наглядно проиллюстрировано на мозаике Александра, царь Александр изображен колющим своим ксистоном под рукой, в то время как сразу за ним кавалерист использует укол над рукой. Нет никаких доказательств того, что македонская кавалерия когда-либо использовала двуручный захват на своих копьях, как это делали позже сарматские и римские копейщики. [81] Древко ксистона было сужающимся, что позволяло точке равновесия, а следовательно, и рукоятке, находиться примерно на расстоянии двух третей длины копья от острия. [82]

Вооружение фалангитов описано в Военном указе Амфиполя . В нем перечислены штрафы, налагаемые на солдат, которые не содержат свое вооружение или не предъявляют его по требованию. Наступательным оружием были пика ( sarissa ) и короткий меч ( machaira ). Сарисса была более 6 м (20 футов) в длину, с противовесом и шипом на конце сзади, называемым sauroter; похоже, у нее была железная втулка посередине, что может означать, что она состояла из двух частей для марша, а втулка соединяла две части перед использованием. Как и ксистон, сарисса была сильно сужена к острию. Это, наряду с sauroter, помогало сделать точку равновесия как можно ближе к прикладу оружия. Следует подчеркнуть, что археологические открытия показывают, что фалангиты также использовали обоюдоострый меч ( xiphos ), а также традиционное греческое копье гоплита ( doru /δόρυ), которое было намного короче сариссы . Источники также указывают, что фалангиты иногда были вооружены дротиками. Сарисса была бы бесполезна в осадной войне и других боевых ситуациях, требующих менее громоздкого оружия. [83] [84]

Гипасписты и союзные им наемные греческие пехотинцы были экипированы как классические гоплиты и использовали гоплитское копье и меч. [85]

Легкие войска предоставлялись рядом подчиненных и союзных народов. Различные балканские народы, такие как агриане, пеонийцы и фракийцы, предоставляли либо легкую пехоту, либо кавалерию, либо и то, и другое. Типичные легкие пехотинцы пельтасты были вооружены несколькими дротиками. У отдельного дротика был метательный ремень, прикрепленный к древку позади его точки равновесия. Ремень обматывался вокруг древка и зацеплялся за один или два пальца. Ремень заставлял дротик вращаться в полете, что повышало точность, а дополнительный рычаг увеличивал силу броска и дальность достижимого броска. [86]

Пешие лучники, в частности наемные критяне, также использовались; критяне были известны своими тяжелыми стрелами с большими наконечниками. Легкая кавалерия могла использовать более легкие типы копий, дротиков и, в случае иранских конных лучников, компактные составные луки. [87]

Шлемы

Практически все шлемы, использовавшиеся в греческом мире того периода, были изготовлены из бронзы. Один шлем, выделяющийся на современных изображениях, имел форму фригийского колпака , то есть имел высокую и выступающую вперед вершину, этот тип шлема, также известный как « фракийский шлем », имел выступающую вершину над глазами и обычно имел большие нащечные части, которые часто украшались стилизованными бородами в тиснении. Поздние версии халкидийского шлема все еще использовались; этот шлем был облегченной формой, разработанной на основе коринфского шлема , он имел защиту носа и скромные по размеру нащечные части. Другие, более простые, шлемы конического «коноса» или « типа пилоса », без нащечных частей, также использовались. Эти шлемы носила тяжелая пехота. [88]

Фракийский шлем носила македонская кавалерия во времена царя Филиппа, но его сын Александр, как говорят, предпочитал открытый беотийский шлем для своей кавалерии, как рекомендовал Ксенофонт . [89] В царском захоронении в гробнице Вергина содержался шлем, который был вариацией фракийского/фригийского типа, исключительно сделанный из железа, что подтверждает его использование кавалерией. [90] Кроме того, фреска с изображением македонского конного копейщика, пронзающего копьем пехотинца, из гробницы Кинч, недалеко от Наусы, показывает кавалериста в шлеме фракийского типа. [91] Беотийский шлем, хотя и не имел нащечников, имел расширяющийся ободок, который был сложен в сложную форму, обеспечивающую значительную защиту лица. Мозаика Александра свидетельствует о том, что офицеры тяжелой кавалерии имели знаки различия в виде лавровых венков (возможно, нарисованных или изготовленных из металлической фольги) на своих касках. [92]

Саркофаг Александра показывает Александра Великого в сложном шлеме в форме львиного скальпа Геракла . Двоюродный брат Александра Пирр из Эпира описывается как носивший шлем с нащечниками в форме голов барана. Многие образцы шлемов того периода имеют прикрепленные гребни или держатели для перьев, так что высокая степень военного убранства могла быть достигнута путем ношения внушительных головных уборов. [93]

Бронежилет

Доспехи тела в македонской армии были получены из репертуара, встречающегося во всем грекоязычном мире. Наиболее распространенной формой доспехов был спола или линоторакс , представлявший собой кирасу из жесткого льна, изготовленную из склеенных или сшитых слоев текстиля; хотя возможно, что лен использовался в качестве облицовочного материала поверх кожи. [94] Он состоял из «пояса» — трубчатой секции, часто из четырех вертикальных панелей, которая охватывала торс. Наплечник был прикреплен к верхней задней части пояса, этот элемент был разделен на два крыла, которые натягивались вперед через верхнюю часть каждого плеча и привязывались к грудной части пояса. Древние изображения показывают, что наплечники стояли вертикально, когда не были пришнурованы к груди корсета. Это говорит о том, что линоторакс в целом был очень жестким и негибким. Птеругес , полоски льна или кожи, защищали верхнюю часть рук и бедра владельца. Линоторакс мог быть усилен пластинчатыми бронзовыми или бронзовыми чешуйчатыми элементами. Описаны также защиты похожего вида, состоящие из стеганого текстиля. [95] [96]

Менее распространенным, из-за его дороговизны, был мускульный кирас . Это была защита, сделанная полностью из пластинчатой бронзы, состоящая из груди и спины, обычно с плечевыми частями, смоделированная в виде рельефа в форме мускулистого мужского торса. Это часто делалось с помощью птеругов, чтобы расширить область покрытия тела. [97]

Полный панцирь из пластинчатого железа, украшенный золотом и смоделированный по форме линоторакса, был обнаружен в македонском царском захоронении в Вергине вместе с пластинчатым железным горжетом . Это, наряду со свидетельством изображения Александра Македонского на мозаике Александра, показывает, что технология изготовления пластинчатых доспехов из железа существовала в то время. [98] Сомнительно, что этот тип доспехов носили лица, не имевшие королевского или очень высокого ранга. [99] В битве при Гранике кираса Александра Македонского была пронзена в суставе дротиком. Такие соединения обнаружены между пластинами железного панциря Вергины, что позволяет предположить, что Александр носил доспехи похожей конструкции. [100]

Все вышеперечисленные формы доспехов можно описать как thorakes (множественное число от thorax ). В первоисточниках упоминаются и другие формы доспехов, такие как kotthybos и тип «полудоспехов» hemithorakion ( ἡμιθωράκιον ) ; точная природа этих защит неизвестна, но было бы разумно заключить, что они были легче и, возможно, обеспечивали меньшую защиту, чем thorax. [101] Однако было высказано предположение, что когда термины kotthybos , hemithorakion и thorax встречаются вместе, как в постановлении Амфиполя, то thorax может относиться конкретно к бронзовой мускульной кирасе. Внутри фаланги thorax и hemithorakion были зарезервированы для hegemones , офицеров. [102] Также было высказано предположение, что kotthybos может относиться к форме линоторакса . Записано, что Александр приказал сжечь старые доспехи, что предполагает, что рассматриваемые доспехи были неметаллическими. [103]

Археологические останки существуют только для одного типа доспехов для конечностей: бронзовые поножи , которые защищали нижнюю часть ноги. Поножи могли носить как тяжелая пехота, так и тяжелая кавалерия, но они не так уж и заметны на современных изображениях. Тем не менее, поножи упоминаются в Военном указе Амфиполя , а пара поножей, одна короче другой, была найдена в гробнице Вергина. [104]

Ксенофонт упоминает тип доспехов, называемый «рука», для защиты левой, уздечки, руки тяжелой кавалерии, хотя нет никаких подтверждающих доказательств его широкого использования. Он мог напоминать более поздние доспехи manica, которые использовали римские гладиаторы и катафракты . [105]

Щиты

Македонский фалангитовый щит, также называемый «щитом Теламона», был круглым и имел небольшую выпуклость; его внешняя поверхность была покрыта тонким бронзовым листом. Внутренняя поверхность щита была деревянной или многослойной кожаной конструкции с полосой для предплечья, прикрепленной к центру щита. Плутарх отмечал, что фалангиты ( солдаты фаланги ) носили небольшой щит на плече. Вероятно, это означало, что, поскольку для удержания сариссы требовались обе руки, щит носился подвешенным на плечевом ремне и поддерживался левым предплечьем, проходящим через нарукавную повязку. Левая рука выступала за край щита, чтобы схватить сариссу. Недавние реконструкции сариссы и фалангитового щита показали, что плечевой ремень, поддерживающий щит, эффективно помогает переносить часть веса сариссы с левой руки на плечи, когда сариссу держат горизонтально в боевом положении. Македонский фалангитовый щит описан Асклепиодотом ( Тактика , 5) как имеющий ширину в восемь ладоней (что эквивалентно 62 см (24 дюйма)) и «не слишком полый». [106] [107]

Из изобразительных источников следует, что гипасписты, элитные члены пехоты , включая агему личной пешей гвардии царя, использовали щит большего размера, традиционный греческий гоплитский щит, часто называемый асписом ( ἀσπίς ) , хотя это был общий термин для любого щита, его правильнее называть «аргивянским щитом». Этот щит, также круглый, был больше фалангитового щита, он имел листовую бронзовую облицовку поверх деревянной основы; его держали левым предплечьем, проходящим через центральную нарукавную повязку с рукоятью, установленной прямо внутри обода. Этот щит был гораздо более выпуклым, чем фалангитовый щит, и имел выступающий обод, обе особенности исключали его использование с двуручной пикой. Стиль щита, используемого кавалерией , если таковой вообще имелся, менее ясен; тяжелая кавалерия времен Александра не использовала щитов. [108] [109]

Легкие пехотинцы-дротики использовали версию щита pelte (древнегреческий: πέλτη), откуда и произошло их название, peltast. Это был легкий щит, сделанный из лозы с кожаной отделкой. Щит был фракийского происхождения и изначально имел форму полумесяца, однако ко времени величия Македонии многие изображения peltai показывают их овальными или круглыми. [110] [111]

Осадная война

Македонцы разработали свою тактику осады при Филиппе. Они впервые провели успешные осады против сильно укрепленных позиций. Это был резкий сдвиг по сравнению с более ранними войнами, где греческие армии не имели возможности проводить эффективный штурм. Например, во время Пелопоннесской войны спартанцы так и не смогли взять Афины, несмотря на то, что легко завоевали окружающую территорию. Для задачи прорыва стен укреплений городов Филипп II нанял инженеров, таких как Полиид из Фессалии и Диад из Пеллы , которые были способны строить современные осадные машины и артиллерию, стреляющую большими болтами . [112]

Артиллерия

Резкое изменение в способностях греков действовать против укреплений во многом обязано развитию эффективной артиллерии. Это началось около 400 г. до н. э. в Сиракузах при Дионисии I. Ко времени Александра использовалась артиллерия с торсионным приводом. Торсионные машины использовали мотки сухожилий или волосяной веревки, которые наматывались на раму и скручивались так, чтобы приводить в действие два лука; они могли развивать гораздо большую силу, чем более ранние формы (такие как гастрафеты ), полагаясь на эластичные свойства лука. Македонцы использовали две формы таких баллист : меньший тип, стреляющий болтами, называемый оксибелы , и более крупная машина для метания камней, называемая литоболы . Самые большие литоболы могли стрелять камнями весом до 80 кг (180 фунтов). Такие машины могли забрасывать защитников города снарядами и создавать брешь в самих стенах. [113]

Александр Македонский, по-видимому, был одним из первых генералов, использовавших артиллерию на открытом поле боя, а не при осаде. Он использовал массированную артиллерию для стрельбы через реку по скифской армии, заставив ее покинуть противоположный берег реки, тем самым позволив македонским войскам переправиться и образовать плацдарм. [114]

Другие осадные машины

В сочетании с различными видами артиллерии македонцы обладали способностью строить эффективный массив осадных машин. Видное место в ряде осад, включая эпическую осаду Тира (332 г. до н. э.) , занимали осадные башни; они позволяли людям приближаться и атаковать стены противника, не подвергаясь потенциально губительному метательному огню. В равной степени они подразумевали, что больше людей можно было разместить на стенах за более короткий период времени, поскольку простые лестницы вынуждали атакующих людей двигаться по одному, тем самым значительно облегчая задачу защиты стен. Эти сооружения, которые были на колесах и высотой в несколько этажей, были покрыты мокрой кожей или металлической обшивкой для защиты от метательного огня, особенно зажигательных, и самые большие могли быть оснащены артиллерией. Македонская армия также могла использовать различные формы подвесных таранов с металлическими наконечниками. Такие тараны обычно снабжались колесным крытым покрытием для защиты их пользователей от метательного огня; их использовали для выбивания ворот или для выбивания каменной кладки из стен и создания таким образом пролома (последнюю форму иногда называли «сверлом», а не тараном). [115]

Тактика боя

Македонская армия была одной из первых военных сил, использовавших « тактику комбинированных войск », используя различные специализированные войска для выполнения определенных боевых ролей, чтобы сформировать большее целое. Хотя она не преуспела в каждом сражении, армия Филиппа II смогла успешно перенять военную тактику своих врагов, такую как строй скифов «эмболон» (т. е. «летающий клин») . [112] Это давало кавалерии гораздо большую маневренность и преимущество в бою, чего ранее не было в классическом греческом мире. [112]

Тактика, используемая македонской армией на протяжении различных кампаний, которые она вела, конечно, была разной; обычно в ответ на характер вражеских сил и их диспозицию, а также на физическую природу поля боя. Однако было несколько особенностей тактики, используемой македонцами в генеральных сражениях, которые можно определить как типичные. Эти особенности были очевидны в первой крупной битве, которую армия, недавно обученная Филиппом, вела в 358 г. до н. э. и все еще можно было различить в Гавгамелах в 331 г. до н. э. [116]

Битва, произошедшая в 358 г. до н. э. у Охридского озера, была направлена на освобождение Македонии от угрозы со стороны Иллирии и возвращение некоторых западных районов Македонии из-под контроля Иллирийцев. Иллирийцы под предводительством царя Бардилиса имели такую же силу, как и македонцы, около 10 000–11 000 солдат. У Филиппа было 600 кавалеристов, иллирийцы были обеспокоены тем, что их может обойти македонская конница, и построились в полое каре. Филипп сосредоточил свою кавалерию на правом фланге и построил свою армию в эшелон, левый отказался. Как и ожидалось, иллирийцы растянули свой строй, чтобы ввести в действие левое крыло македонцев. Филипп подождал, пока неизбежный разрыв не появился слева от иллирийского каре, затем бросил свою кавалерию в этот разрыв. Кавалерия прорвалась в ряды иллирийцев, и за ней последовали элементы фаланги. Иллирийцы сломались после ожесточенной борьбы, и три четверти армии Бардилиса были вырезаны. Косое наступление с отклоненным левым флангом, осторожное маневрирование для создания помех в строю противника и сокрушительная атака сильного правого крыла, возглавляемого кавалерией компаньонов, стали стандартной македонской практикой. [116]

Отклонить

После распада империи Александра Македония снова стала независимым царством. Военные силы этого государства-преемника, македонской армии Антигонидов , сохранили многие черты армий Филиппа и Александра. Эллинистические армии других македонских государств-преемников периода диадохов , которые последовали за смертью Александра, также демонстрировали продолжение более раннего македонского оснащения, организации и тактики. Однако к концу периода произошел общий спад в использовании подхода комбинированных вооружений , и фаланга снова стала орудием принятия решений. Фалангиты были вооружены более длинными пиками, и в результате сама фаланга стала менее мобильной и адаптивной, чем в эпоху Александра. [117] Поскольку все конкурирующие эллинистические армии использовали одну и ту же тактику, эти слабости не были сразу очевидны. Однако эллинистические армии в конечном итоге столкнулись с силами из-за пределов преемственных царств, такими как римские и парфянские армии, состоявшие из различных типов войск, использующих новую тактику. Против таких врагов фаланга эллинистической эпохи оказалась уязвимой. Фаланга, наконец, встретила свой конец в Древнем мире, когда более гибкая римская манипуляторная тактика способствовала поражению и разделу Македонии в 3-м и 2-м веках до н. э. [118] [119]

Смотрите также

Примечания

- ↑ Коннолли, стр. 64–70.

- ↑ Бери, стр. 684.

- ^ Секунда 2010, с. 447; Эррингтон 1990, стр. 243–244.

- ^ Секунда 2010, стр. 447–448

- ↑ Sekunda 2010, стр. 448–449; см. также Errington 1990, стр. 238–239 для получения дополнительных сведений.

- ^ Эррингтон 1990, стр. 238–239, 243–244

- ^ ab Sekunda 2010, стр. 449

- ^ Секунда 2010, стр. 448–449

- ^ Эррингтон 1990, стр. 239–240

- ↑ Лендон, стр. 129.

- ↑ Бери, стр. 685–687.

- ^ ab Connolly, стр. 68–69.

- ^ Эшли, стр. 5, 30

- ↑ Маркл, стр. 104–105.

- ^ Арриан I.2, I.12, II.9

- ^ ab Connolly, стр. 71.

- ↑ Эшли, стр. 30–31.

- ↑ Лендон, стр. 98.

- ↑ Гейбель, стр. 162–164.

- ^ Сиднелл, стр. 84

- ↑ Арриан, Книга 6 Гл. 8

- ^ Сиднелл, стр. 96–98

- ↑ Коннолли, стр. 73.

- ↑ Эшли. стр. 31.

- ^ Английский, стр. 62

- ↑ Лендон, стр. 98–101.

- ^ abc Эшли. стр. 32.

- ↑ Эшли, стр. 33–35.

- ^ abc Gaebel, стр. 178

- ↑ Сиднелл. стр. 118.

- ^ Секунда 2010, стр. 454

- ↑ Арриан, перевод Хэммонда, стр. 267

- ↑ Эшли. С. 32–33.

- ^ ab Эшли. стр. 34.

- ↑ Эшли. стр. 35.

- ↑ Элис, стр. 52–56.

- ^ ab Matthew, стр. 119

- ^ Элис, стр. 56

- ↑ Лендон, стр. 11.

- ↑ Эррингтон 1990, стр. 238, 247: «Острая необходимость в подготовке войск должна была стать очевидной Филиппу самое позднее во время его пребывания заложником в Фивах ».

- ↑ Походы Александра, Арриан, VII.10

- ^ Эшли, стр. 172

- ^ ab Ashley, стр. 39.

- ↑ Эшли, стр. 37–38.

- ^ Маркл, стр. 94

- ^ abc Эррингтон 1990, стр. 241

- ^ Маркл, стр. 99

- ^ Эллис, Дж. Р., стр. 27

- ↑ Эшли, стр. 39–40.

- ^ Кэмпбелл и Лоуренс (ред.), стр. 165

- ↑ Кэмпбелл и Лоуренс (ред.), стр. 164–165

- ^ Хеккель, стр. 41

- ↑ Эшли, стр. 40.

- ^ Секунда 2010, с. 455; Эррингтон 1990, с. 245

- ^ Секунда 2010, стр. 455–456

- ^ Эррингтон 1990, стр. 245

- ^ Секунда 2010, стр. 455–457

- ^ Хаммонд и Уолбанк 2001, стр. 22–23.

- ^ Коннолли, стр. 70, стр. 313

- ^ Грин, стр. 290

- ^ Сэндлер, стр. 313

- ↑ Эшли, стр. 45–46.

- ^ Эррингтон 1990, стр. 241–242

- ↑ Коннолли, стр. 48–49.

- ↑ Сиднелл, стр. 57–59.

- ^ Секунда 2010, с. 451; Эррингтон 1990, стр. 241–242.

- ↑ Коннолли, стр. 45.

- ^ аб Секунда 2010, стр. 458–459.

- ^ Эшли, стр. 48

- ↑ Английский, стр. 50–51.

- ^ Секунда 2010, стр. 453

- ↑ Грин, стр. 333-336.

- ^ Эшли, стр. 49

- ↑ Sekunda 2010, стр. 449–450; см. также Errington 1990, стр. 238 для получения дополнительных сведений.

- ^ Секунда 2010, стр. 450

- ^ Маркл, стр. 100

- ^ Саатсоглу-Палиадели, К. , Аспекты древнемакедонского костюма , Журнал эллинских исследований, т. 113 (1993), стр. 122–147, Общество содействия эллинским исследованиям

- ^ Маркл, стр. 101

- ↑ Коннолли, стр. 77.

- ↑ Гейбель, стр. 164.

- ^ Маркл, стр. 106

- ^ Сиднелл, стр. 83

- ↑ Эшли, стр. 35–36.

- ^ Маркл, стр. 99, 102

- ^ Коннолли, стр. 63

- ↑ Коннолли, стр. 48–49.

- ↑ Эшли, стр. 34–35 (вооружение легкой кавалерии), 45 (дротики), 47–48 (луки/стрельба из лука).

- ↑ Коннолли, стр. 70.

- ↑ Андерсон, стр. 147–148.

- ^ Хеккель, стр. 61

- ^ Маркл, стр. 90

- ↑ Коннолли, стр. 72–73.

- ↑ Коннолли, стр. 63.

- ↑ Матфей, стр. 116.

- ↑ Коннолли, стр. 58.

- ↑ Матфей, стр. 114–116.

- ↑ Коннолли, стр. 54–58.

- ↑ Коннолли, стр. 58–59.

- ↑ Матфей, стр. 121

- ^ Хаммонд (1998), стр. 222

- ↑ Коннолли, стр. 79–80.

- ^ Хатзопулос и Юхель, стр. 113

- ↑ Матфей, стр. 119–120.

- ^ Коннолли, стр. 80

- ↑ Андерсон, стр. 148.

- ↑ Коннолли, стр. 79.

- ^ Маркл, стр. 92

- ^ Коннолли. стр. 72

- ↑ Маркл, стр. 97–98.

- ^ Домброва, стр. 145

- ↑ Лендон, стр. 95–97.

- ^ abc Секунда 2010, стр. 451

- ↑ Коннолли, стр. 279–282.

- ↑ Каммингс, стр. 291.

- ↑ Коннолли, стр. 280–286.

- ^ ab Green, стр. 24–25.

- ↑ Коннолли, стр. 80–81.

- ↑ Коннолли, стр. 140–142, 205–207.

- ^ Карни, Элизабет (1996). «Македонцы и мятеж: дисциплина и недисциплинированность в армии Филиппа и Александра». Классическая филология . 91 (1): 19– 44. doi :10.1086/367490. JSTOR 270675. S2CID 162280391.

- ^ Согласно Диодору Сицилийскому , это был размер полевой армии для завоевания Александром империи Ахеменидов . Однако эта цифра колебалась в течение кампании; например, во время битвы при Гавгамелах Александр командовал по меньшей мере 47 000 солдат.

- ↑ Битва при Крокус-Филд , Битва при Херонее , Битва при Фивах , Битва при Гранике , Битва при Иссе , Битва при Гавгамелах , Битва при Гидаспе и т. д.

- ^ Антигонидская македонская армия , Селевкидская армия , Птолемеевская армия .

Ссылки

Начальный

- Арриан, [1], перевод Э. Дж. Чиннока (1893)

- Арриан, транс Хаммонд, М. (2013) Александр Великий: Анабасис и Индика , Oxford University Press.

- Квинт Курций [История Александра] с английским переводом Джона К. Рольфа (2 тома, Кембридж, Массачусетс, Издательство Гарвардского университета; Лондон, William Heinemann Ltd, 1971–76). Классическая библиотека Лёба (на латинском и английском языках). Цифровая библиотека Hathi Trust. 1946.

- Диодор Сицилийский, Bibliotheca Historicala (Историческая библиотека) Vol. XV–XVIII.

Вторичный

- Андерсон, Дж. К. (1961) Древнегреческое искусство верховой езды , Беркли и Лос-Анджелес.

- Эшли, Дж. Р. (2004) Македонская империя: эпоха войн при Филиппе II и Александре Великом, 359–323 гг. до н. э. Макфарланд.

- Бери, Дж. Б. (1913) История Греции до смерти Александра. Лондон.

- Кэмпбелл, Б. и Лоуренс, А. (ред.) (2013) Оксфордский справочник по военному делу в классическом мире , Oxford University Press.

- Коннолли, П. (1981) Греция и Рим в войне. Macdonald Phoebus, Лондон. ISBN 1-85367-303-X

- Каммингс, Л. В., (2004) Александр Великий . Grove Press.

- Домброва, Э. (ред.) (2014) Греческий мир в 4-м и 3-м веках до н. э .: Electrum, том 19, Wydawnictwo. Издано Ягеллонским университетом, Краков.

- Эллис, Дж. Р. (1986), Филипп II и македонский империализм. Издательство Принстонского университета.

- Инглиш, С. (2011) Армия Александра Македонского , Pen & Sword Military, Лондон.

- Эррингтон, Р.М. (1990). История Македонии. Перевод Кэтрин Эррингтон. Беркли, Лос-Анджелес и Оксфорд: Издательство Калифорнийского университета. ISBN 0-520-06319-8.

- Гейбель, Р. Э. (2004) Операции кавалерии в древнегреческом мире , Издательство Университета Оклахомы

- Хаммонд, НГЛ (1998) «Оружие и король: знаки отличия Александра Великого», Феникс , осень, 1989, т. 43, № 3 (осень, 1989), стр. 217–224, Классическая ассоциация Канады

- Грин, П. (1992), Александр Македонский: 356–323 до н. э. Историческая биография , Издательство Калифорнийского университета. ISBN 0-520-07166-2 .

- Hammond, NGL ; Walbank, FW (2001). История Македонии: 336–167 до н. э. Том 3 (переиздание). Оксфорд и Нью-Йорк: Clarendon Press of the Oxford University Press . ISBN 0-19-814815-1.

- Хацопулос, М.Б. и Юхель, П. (2009) Четыре эллинистические погребальные стелы из Гефиры, Македония , Американский журнал археологии, Vol. 113, № 3, стр. 423–437, Археологический институт Америки.

- Хеккель, У. и Джонс, Р. (2006) Македонский воин, элитный пехотинец Александра , Osprey. ISBN 978-1-84176-950-9

- Лендон, Дж. Э. (2006) Солдаты и призраки: история сражений в классической античности, Издательство Йельского университета.

- Маркл, ММ (1982) Македонское оружие и тактика при Александре Великом , Исследования по истории искусств, том 10, Серия симпозиумов I: Македония и Греция в позднеклассические и раннеэллинские времена, стр. 86–111. Национальная галерея искусств.

- Мэтью, К. (2015) Непобедимый зверь: понимание эллинистической фаланги пикинеров в действии , перо и меч.

- Сандлер, С. (2002) Наземная война: Международная энциклопедия, Том 1 , ABC-CLIO, Санта-Барбара ISBN 1-576-07344-0

- Секунда Н. и Макбрайд, А. (иллюстратор) (1986) Древние греки. Osprey Publishing.

- Секунда, Н. В. (2010). «Македонская армия». В Ройсман, Джозеф; Уортингтон, Ян (ред.). Спутник Древней Македонии . Оксфорд, Чичестер и Молден: Wiley-Blackwell. стр. 446–471 . ISBN 978-1-4051-7936-2.

- Сиднелл, П. (2006) Боевой конь: кавалерия в древней войне , Continuum, Лондон.

Дальнейшее чтение

- Блэк, Джереми, ред. (2005). Семьдесят великих сражений всех времен . Лондон: Темза и Гудзон. ISBN 0500251258.

Внешние ссылки

- Сумерки Полиса и возвышение Македонии ( Филипп, Демосфен и падение Полиса ). Курсы Йельского университета, Лекция 24. (Введение в историю Древней Греции)