Потенциал-зависимый анионный канал

| Эукариотический порин | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

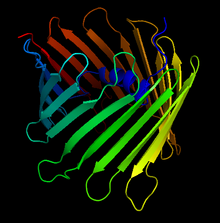

Кристаллическая структура человеческого потенциал-зависимого анионного канала. Стрелки обозначают антипараллельные бета-слои, которые формируют характерный бета-бочку | |||||||||

| Идентификаторы | |||||||||

| Символ | Порин_3 | ||||||||

| Пфам | ПФ01459 | ||||||||

| ИнтерПро | IPR001925 | ||||||||

| ПРОСИТ | PDOC00483 | ||||||||

| TCDB | 1.Б.8 | ||||||||

| суперсемейство OPM | 189 | ||||||||

| белок ОПМ | 3эмн | ||||||||

| CDD | cd07306 | ||||||||

| |||||||||

Потенциал-зависимые анионные каналы , или митохондриальные порины , представляют собой класс пориново -ионных каналов, расположенных на внешней митохондриальной мембране . [1] [2] Ведутся споры о том, экспрессируется ли этот канал на мембране клеточной поверхности. [3] [4] [5]

Этот основной белок внешней митохондриальной мембраны эукариот образует потенциал-зависимый анион-селективный канал (VDAC), который ведет себя как общая диффузионная пора для небольших гидрофильных молекул. [6] [7] [8] [9] Канал принимает открытую конформацию при низком или нулевом мембранном потенциале и закрытую конформацию при потенциалах выше 30–40 мВ. VDAC облегчает обмен ионами и молекулами между митохондриями и цитозолем и регулируется взаимодействиями с другими белками и небольшими молекулами. [10]

Структура

Этот белок содержит около 280 аминокислот и образует бета-бочонок , который охватывает внешнюю мембрану митохондрий. [11] [12]

С момента открытия в 1976 году был проведен обширный анализ функций и структуры белков VDAC. Выявилась важная особенность поры: при восстановлении в плоские липидные бислои происходит зависящее от напряжения переключение между анион-селективным высокопроводящим состоянием с высоким потоком метаболитов и катион-селективным низкопроводящим состоянием с ограниченным прохождением метаболитов.

Более чем через 30 лет после его первоначального открытия, в 2008 году, были завершены три независимых структурных проекта VDAC-1. Первый был решен с помощью многомерной ЯМР-спектроскопии . Второй применил гибридный подход с использованием кристаллографических данных. Третий был для кристаллов мыши VDAC-1, определенных с помощью рентгеновских кристаллографических методов. Три проекта трехмерных структур VDAC-1 выявили множество структурных особенностей. Во-первых, VDAC-1 представляет собой новый структурный класс β-бочкообразных белков внешней мембраны с нечетным числом нитей. Другой аспект заключается в том, что отрицательно заряженная боковая цепь остатка E73 ориентирована в сторону гидрофобной мембранной среды. 19-цепочечная трехмерная структура, полученная в различных экспериментальных источниках тремя разными лабораториями, соответствует данным ЭМ и АСМ из нативных мембранных источников и представляет собой биологически значимое состояние VDAC-1. [10]

Механизм

При мембранных потенциалах, превышающих 30 мВ (положительных или отрицательных), VDAC принимает закрытое состояние и переходит в открытое состояние, как только напряжение падает ниже этого порога. Хотя оба состояния допускают прохождение простых солей, VDAC гораздо более строг с органическими анионами, категория, в которую попадает большинство метаболитов . [13] Точный механизм связи изменений напряжения с конформационными изменениями внутри белка еще не разработан, но исследования Томаса и др. предполагают, что когда белок переходит в закрытую форму, изменения напряжения приводят к удалению большой части белка из канала и уменьшению эффективного радиуса пор. [14] Несколько остатков лизина , а также Glu-152, были вовлечены в качестве особенно важных остатков сенсора внутри белка. [15]

Биологическая функция

Зависимый от напряжения ионный канал играет ключевую роль в регуляции метаболического и энергетического потока через внешнюю митохондриальную мембрану. Он участвует в транспорте АТФ , АДФ , пирувата , малата и других метаболитов и, таким образом, широко взаимодействует с ферментами метаболических путей. [13] Было обнаружено, что АТФ-зависимые цитозольные ферменты гексокиназа , глюкокиназа и глицеролкиназа , а также митохондриальный фермент креатинкиназа связываются с VDAC. Это связывание помещает их в непосредственной близости от АТФ, высвобождаемого из митохондрий. В частности, связывание гексокиназы, как предполагается, играет ключевую роль в сопряжении гликолиза с окислительным фосфорилированием . [14] Кроме того, VDAC является важным регулятором транспорта Ca2 + в митохондрии и из них. Поскольку Ca 2+ является кофактором для метаболических ферментов, таких как пируватдегидрогеназа и изоцитратдегидрогеназа , проницаемость VDAC для Ca 2+ влияет как на выработку энергии, так и на гомеостаз . [16]

Актуальность заболевания

Также было показано, что VDAC играет роль в апоптозе . [17] Во время апоптоза VDAC изменяет пору перехода проницаемости митохондрий для высвобождения апоптогенных факторов, таких как цитохром c . Однако VDAC не являются необходимыми компонентами поры перехода проницаемости митохондрий. Хотя цитохром c играет важную роль в окислительном фосфорилировании внутри митохондрии, в цитозоле он активирует протеолитические ферменты, называемые каспазами , которые играют важную роль в гибели клеток. [18] Хотя механизм высвобождения цитохрома c с помощью VDAC еще полностью не выяснен, некоторые исследования показывают, что олигомеризация между отдельными субъединицами может создавать большую гибкую пору, через которую может проходить цитохром c. [19] Более важным фактором является то, что высвобождение цитохрома c также регулируется семейством белков Bcl-2 : Bax напрямую взаимодействует с VDAC, увеличивая размер пор и способствуя высвобождению цитохрома c, в то время как антиапоптотический Bcl-xL производит совершенно противоположный эффект. [20] Фактически, было показано, что антитела, которые ингибируют VDAC, также препятствуют высвобождению цитохрома c, опосредованному Bax, как в изолированных митохондриях, так и в целых клетках. [21] Эта ключевая роль в апоптозе предполагает, что VDAC является потенциальной мишенью для химиотерапевтических препаратов.

Примеры

Дрожжи содержат два члена этого семейства (гены POR1 и POR2); позвоночные имеют по крайней мере три члена (гены VDAC1, VDAC2 и VDAC3). [11]

Люди, как и большинство высших эукариот, кодируют три различных VDAC; VDAC1 , VDAC2 и VDAC3 . Вместе с TOMM40 и TOMM40L они представляют собой семейство эволюционно связанных β-бочек. [22]

Растения имеют наибольшее количество VDAC. Arabidopsis кодирует четыре различных VDAC, но это число может быть больше у других видов. [23]

Ссылки

- ^ Хугенбум Б.В., Суда К., Энгель А., Фотиадис Д. (2007). «Супрамолекулярные ансамбли потенциалзависимых анионных каналов в нативной мембране». Дж. Мол. Биол . 370 (2): 246–55 . doi :10.1016/j.jmb.2007.04.073. ПМИД 17524423.

- ^ Blachly-Dyson, E; Forte, M (сентябрь 2001 г.). «Каналы VDAC». IUBMB Life . 52 ( 3–5 ): 113–8 . doi : 10.1080/15216540152845902 . PMID 11798022. S2CID 38314888.

- ^ Сабиров Р.З., Мерзляк ПГ (июнь 2012 г.). «Противоречие плазмалеммального VDAC и загадка макси-анионного канала». Biochim. Biophys. Acta . 1818 (6): 1570– 80. doi : 10.1016/j.bbamem.2011.09.024 . PMID 21986486.

- ^ De Pinto, V.; Messina, A.; Lane, DJR; Lawen, A. (2010). «Потенциал-зависимый анион-селективный канал (VDAC) в плазматической мембране». FEBS Letters . 584 (9): 1793– 1799. Bibcode : 2010FEBSL.584.1793D. doi : 10.1016/j.febslet.2010.02.049 . PMID 20184885. S2CID 3391282.

- ^ Niehage, C.; Steenblock, C.; Pursche, T.; Bornhäuser, M.; Corbeil, D.; Hoflack, B. (2011). Borlongan, Cesario V (ред.). "Протеом клеточной поверхности мезенхимальных стромальных клеток человека". PLOS ONE . 6 (5): e20399. Bibcode : 2011PLoSO...620399N. doi : 10.1371/journal.pone.0020399 . PMC 3102717. PMID 21637820 .

- ^ Benz R (1994). «Проникновение гидрофильных растворов через митохондриальные внешние мембраны: обзор митохондриальных поринов». Biochim. Biophys. Acta . 1197 (2): 167– 196. doi :10.1016/0304-4157(94)90004-3. PMID 8031826.

- ^ Mannella CA (1992). «Внутри и снаружи митохондриальных мембранных каналов». Trends Biochem. Sci . 17 (8): 315–320 . doi :10.1016/0968-0004(92)90444-E. PMID 1384178.

- ^ Диханич М (1990). «Биогенез и функция эукариотических поринов». Experientia . 46 (2): 146–153 . doi :10.1007/BF02027310. PMID 1689252. S2CID 2199583.

- ^ Forte M, Guy HR, Mannella CA (1987). «Молекулярная генетика ионного канала VDAC: структурная модель и анализ последовательности». J. Bioenerg. Biomembr . 19 (4): 341– 350. doi :10.1007/BF00768537. PMID 2442148. S2CID 10219032.

- ^ ab Hiller S, Abramson J, Mannella C, Wagner G, Zeth K (сентябрь 2010 г.). «Трехмерные структуры VDAC представляют собой нативную конформацию». Trends Biochem. Sci . 35 (9): 514– 21. doi :10.1016/j.tibs.2010.03.005. PMC 2933295. PMID 20708406 .

- ^ ab Sampson MJ, Lovell RS, Davison DB, Craigen WJ (1996). "Новый ген мышиного митохондриального потенциал-зависимого анионного канала локализуется на хромосоме 8". Genomics . 36 (1): 192– 196. doi :10.1006/geno.1996.0445. PMID 8812436.

- ^ Zeth K (2010). «Структура и эволюция митохондриальных наружных мембранных белков бета-бочкообразной топологии». Biochim. Biophys. Acta . 1797 ( 6–7 ): 1292–9 . doi : 10.1016/j.bbabio.2010.04.019 . PMID 20450883.

- ^ ab Blachly-Dyson, E. & Forte, M. (2001). "Каналы VDAC". IUBMB Life . 52 ( 3– 5): 113– 18. doi : 10.1080/15216540152845902 . PMID 11798022. S2CID 38314888.

- ^ ab Colombini M, Blachly-Dyson E, Forte M (1996). "VDAC, канал во внешней митохондриальной мембране". Ion Channels . Vol. 4. pp. 169– 202. doi :10.1007/978-1-4899-1775-1_5. ISBN 978-1-4899-1777-5. PMID 8744209.

- ^ Thomas L, Blachly-Dyson E, Colombini M, Forte M (июнь 1993 г.). «Картирование остатков, формирующих датчик напряжения зависимого от напряжения анион-селективного канала». Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 90 (12): 5446– 9. Bibcode : 1993PNAS...90.5446T. doi : 10.1073 /pnas.90.12.5446 . PMC 46737. PMID 7685903.

- ^ Шошан-Бармац В.; Джинсел Д. (2003). «Зависимый от напряжения анионный канал: характеристика, модуляция и роль в митохондриальной функции в жизни и смерти клетки». Cell Biochem. Biophys . 39 (3): 279– 92. doi :10.1385/CBB:39:3:279. PMID 14716081. S2CID 33628015.

- ^ Lemasters JJ; Holmuhamedov E. (2006). «Потенциал-зависимый анионный канал (VDAC) как митохондриальный регулятор — нестандартное мышление». Biochim. Biophys. Acta . 1762 (2): 181–90 . doi : 10.1016/j.bbadis.2005.10.006 . PMID 16307870.

- ^ Tsujimoto Y, Shimizu S (2002). «Зависимый от напряжения анионный канал: важный игрок в апоптозе». Biochimie . 84 ( 2– 3): 187– 93. doi :10.1016/S0300-9084(02)01370-6. PMID 12022949.

- ^ Zalk R; Israelson A; Garty ES; Azoulay-Zohar H; Shoshan-Barmatz V. (2005). «Олигомерные состояния потенциал-зависимого анионного канала и высвобождение цитохрома c из митохондрий». Biochem. J . 386 (1): 73– 83. doi :10.1042/BJ20041356. PMC 1134768 . PMID 15456403.

- ^ Shimizu S; Narita M; Tsujimoto Y. (1999). «Белки семейства Bcl-2 регулируют высвобождение апоптогенного цитохрома c митохондриальным каналом VDAC». Nature . 399 (6735): 483– 7. Bibcode :1999Natur.399..483S. doi :10.1038/20959. PMID 10365962. S2CID 4423304.

- ^ Shimizu S; Matsuoka Y; Shinohara Y; Yoneda Y; Tsujimoto Y. (2001). "Важная роль потенциал-зависимого анионного канала в различных формах апоптоза в клетках млекопитающих". J. Cell Biol . 152 (2): 237– 50. doi :10.1083/jcb.152.2.237. PMC 2199613. PMID 11266442 .

- ^ Bay DC, Hafez M, Young MJ, Court DA (июнь 2012 г.). «Филогенетический и коэволюционный анализ семейства белков β-цилиндра, состоящего из митохондриального порина (VDAC) и Tom40». Biochim. Biophys. Acta . 1818 (6): 1502–19 . doi : 10.1016/j.bbamem.2011.11.027 . PMID 22178864.

- ^ Homblé F, Krammer E, Prevost M (июнь 2012 г.). «Растительный VDAC: факты и предположения». Biochim. Biophys. Acta . 1818 (6): 1486– 501. doi : 10.1016/j.bbamem.2011.11.028 . PMID 22155681.

Внешние ссылки

- Каналы, зависящие от напряжения+анионов в рубриках медицинских предметов Национальной медицинской библиотеки США (MeSH)