Зерно пшеницы

Притча о пшеничном зерне ( греч . ὁ κόκκος τοῦ σῑ́του; ho kókkos toû sī́tou ) — аллегория на воскресение и жертвоприношение , данная Иисусом в Новом Завете ( Евангелии от Иоанна ).

Повествование

Из Иоанна 12:24-26 ( KJV )

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою потеряет ее, а ненавидящий душу свою в этом мире сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне последует; и где Я, там и слуга Мой будет; и кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

Из NIV :

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много семян. Всякий, любящий душу свою, потеряет ее, а ненавидящий душу свою в этом мире сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. Кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

Интерпретация

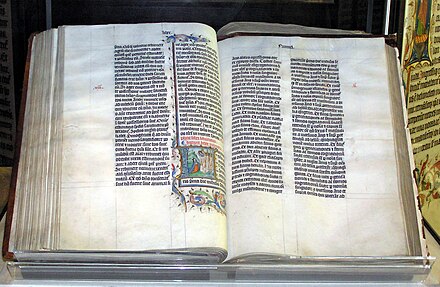

.jpg/440px-Uc2.ark_13960_t8rb76g72-seq_333_(cropped).jpg)

Иисус извлек эту притчу о воскресении и Царстве Божьем из повседневных обстоятельств жизни. Его сельская аудитория могла легко понять принцип «воскрешения», произведенного мертвыми семенами, посеянными в землю. [2] Иисус использует метафору пшеничного зерна, чтобы проиллюстрировать важность смерти эго в стремлении к спасению и вхождению в Царство Небесное. Он предполагает, что сначала нужно позволить своим нынешним убеждениям и представлениям о мире умереть и быть сброшенными, прежде чем они смогут возродиться с более чистым, более добродетельным «я», которое сильнее оригинала. [3]

Образ пшеничного зерна, умирающего в земле, чтобы вырасти и принести урожай, можно также рассматривать как метафору смерти и погребения Иисуса в гробнице и его воскресения. [2]

Преподобный Уильям Д. Олдленд в своей проповеди «Если только пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет» сказал:

Эту притчу Иисус использует, чтобы научить их трем вещам. Во-первых, он учит их, что он должен умереть. Во-вторых, он показывает им, что Бог контролирует все. Наконец, он показывает им, что его смерть имеет цель. [4]

Апостол Павел также говорит: «Посеянное в землю подвержено тлению, а восстающее нетленно» (1 Кор. 15:42).

Отрывок из этой библейской притчи служит кратким эпиграфом к философскому роману «Братья Карамазовы» .

Ссылки

- ^ Кинг, Чарльз Уильям (1885). Справочник по гравированным драгоценным камням (2-е изд.). Лондон: George Bell and Sons. стр. 208.

- ^ ab "Притчи Иисуса: Пшеничное зерно". Архивировано из оригинала 2012-03-10 . Получено 2011-02-26 .

- ^ "Зерно пшеницы". Журнал America . 2009-03-27 . Получено 2017-08-16 .

- ↑ Преподобный Уильям Д. Олдланд, проповедь: «Если зерно пшеницы не упадет в землю и не умрет»

Внешние ссылки

- Притчи Иисуса: Пшеничное зерно Архивировано 10.03.2012 на Wayback Machine