Суб Артуро плебс

Sub Arturo plebs – Fons citharizantium – In omnem terram – изоритмический мотет второй половины XIV века, написанный английским композитором, известным под именем Иоганнес Аланус или Джон Алейн. Он следует традиции Ars nova , школы полифонической музыки XIV века, базирующейся во Франции. Он примечателен исторической информацией, которую он предоставляет о современной музыкальной жизни в Англии, и своим впечатляюще сложным использованием сложных ритмических приемов, которые делают его ярким примером стилистического развития Ars nova, известного сегодня как Ars subtilior . [1] Он был датирован предположительно либо около 1358 года, что в рамках этой школы композиции сделало бы его композиционную технику исключительно новаторской для своего времени, либо некоторое время спустя, в течение 1370-х годов.

Текст и содержание

Sub Arturo plebs — это композиция в трёх голосах ( тенор , мотет и триплум ). Как и все средневековые мотеты, она имеет отдельные тексты для каждого голоса, которые поются одновременно. Все три текста написаны на латыни; название, под которым работа сегодня традиционно известна в науке, состоит из начальных слов каждого текста. Их тематика касается музыки и музыкантов, следуя традиции подобных «музыкальных мотетов», известных из современной Франции. [2] Она включает в себя указание на композитора работы, что делает его одним из самых ранних названных английских композиторов, и самореферентное описание собственной структуры работы.

Текст тенора (вместе с его мелодией) взят из существующего григорианского распева : " In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum ". Это, в свою очередь, цитирует стих из Библии: " По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. " ( Пс . 19.5 и Рим. 10.18). [3] Тексты motetus и triplum были заново составлены для этого произведения. Оба написаны латинскими рифмованными строфами.

Средний голос или мотет, состоящий из шести шестистрочных строф, сначала содержит восхваление ряда библейских и исторических деятелей, каждому из которых приписывается основополагающая роль в музыке и композиции: библейский Иубал (здесь неправильно написано как «Тубал» ), античные философы Пифагор и Боэций , папа Григорий I и средневековые теоретики музыки Гвидо из Ареццо и Франко из Кельна . Затем в пятой строфе излагается правило исполнения самого произведения, описывающее его структурный план (подробный анализ см. ниже):

Huius pes triplarii | Тенор ["pes", т. е. "стопа"] этой трехчастной пьесы |

Наконец, в последней строфе мотета упоминается сам автор произведения, «И. Алан», который представляется как «скромнейший и незначительнейший» и молится о защите от зависти: [2]

Illis licet infimus | К ним относится |

Третий, самый верхний голос (triplum), в девяти пятистрочных строфах описывает расцвет музыкального искусства при современном английском королевском дворе и содержит похвалу ряду поимённых английских музыкантов, живших в то время или в недавнем прошлом (таким образом, контрастируя с motetus и его акцентом на древних деятелях). Он называет четырнадцать человек, [2] описанных как выдающиеся певцы и композиторы, все, очевидно, связанные с английским двором. Их латинизированные имена:

- Дж. де Корб

- Х. де Альто Боско

- Г. Мартинус

- Рикардус Блит

- Иоганнес де Оксония

- Г. Муге

- Эдмундус де Буриа

- Блит Г.

- Эписвич Дж.

- Николаус де Ваде Фамелико

- Г. де Хорарум

- Саймон

- Клеменс

- Адам Левита

Первые слова текста относятся к правителю под легендарным именем «Артур» (т. е. Артур ), по-видимому, намек на короля Эдуарда III (правил в 1327–1377 гг.), которому нравилось сравнивать свою роль основателя Ордена Подвязки с ролью легендарного Артура. [3] Другой намек на «воинственного принца» ( princeps bellicus ) среди королевских покровителей музыкантов можно легко расшифровать как ссылку на знаменитого сына короля, Эдуарда, Черного принца . Историки, исследовавшие список имен, а также самого Иоганна Алана, смогли отследить нескольких из этих людей в исторических источниках, что указывает на то, что на самом деле все они были наняты в качестве музыкантов либо в Королевской капелле при Эдуарде III, либо в частной домашней капелле Черного принца, где-то в середине XIV века. [5] [6] Сам композитор, идентифицированный как некий Джон Алейн , может быть прослежен как обладатель различных церковных должностей (« королевский клерк » в соборе Святого Павла в Лондоне, в 1361 году; каноник в Виндзоре, 1362 год; член Королевской капеллы по крайней мере с 1364 года; умер в 1373 году). [3]

Встречаться

.jpg/440px-Battle-poitiers(1356).jpg)

Из различных политических намеков в тексте, в связи с тем, что известно об указанных музыкантах, Брайан Троуэлл и Урсула Гюнтер предположили, что произведение было написано к определенному историческому событию, празднествам в Виндзорском замке в День Святого Георгия 1358 года, когда рыцари Ордена Подвязки собрались, чтобы отпраздновать победу англичан в битве при Пуатье двумя годами ранее. [3] [5] В противовес этому Роджер Боуэрс предложил датировку несколько более поздним временем, началом 1370-х годов, то есть последними годами жизни Джона Алейна. [6] Чем раньше датировка, тем более удивительно произведение по стилистическим соображениям, и поэтому ранняя датировка была встречена скептически. [2] Мотет характеризуется весьма значительным структурным новшеством — техникой многократного изортимического уменьшения, которая стала общепринятой техникой сочинения мотетов после 1400 года, но была исключительно инновационной для 1358 года или даже для 1370 года. Боуэрс комментирует идею о том, что английский композитор мог быть первым, кто изобрел эту технику: [7]

В этом предположении нет ничего по сути невероятного: не все новое в композиции XIV века должно было прийти из Франции […] И, конечно, с точки зрения создателя, поводом для его изобретения не было осознанное открытие крупного формального развития в истории музыкального дизайна; для него это был умный, но одноразовый трюк (оригинальностью которого он по праву гордился).

Текстовая традиция

Мотет известен из трех современных рукописных источников. Один из них — Codex Chantilly , Musée Condé Ms. 564 (olim 1047), вероятно, итальянская копия, написанная после 1400 года, французского оригинала, составленного около 1395 года. Этот кодекс содержит 99 полифонических шансонов и 13 мотетов из репертуара французских Ars nova и Ars subtilior . Он был связан с двором Гастона III де Фуа-Беарна , графа Фуа . Наличие английского произведения в этой в остальном французской коллекции было объяснено контактами между этим двором и соседними английскими владениями во Франции. [6] Второй источник — Codex Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Ms. Q 15, коллекция, которая в остальном представляет собой несколько более поздний репертуар со многими произведениями начала XV века. Третья рукопись была обнаружена в частной коллекции в 1980-х годах в виде одного нотного листа, который был найден в переплете книги XV века. [8]

Структурный анализ

Структура тенора

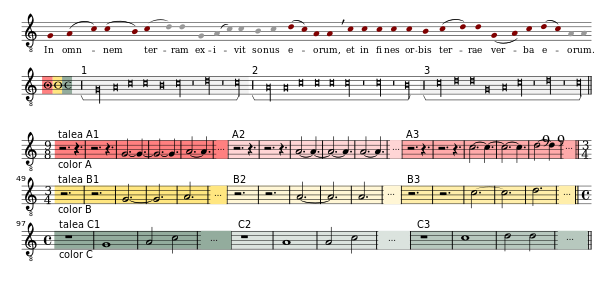

Sub arturo plebs — это панизоритмический , трёхчастный уменьшительный мотет . Как и во всех изоритмических мотетах, его структурный план определяется его теноровой партией, основным голосом композиции. Он состоит из последовательности из 24 нот, взятых из ранее существовавшей части григорианского распева, используемой в качестве cantus firmus . Источником этой мелодии была определена (слегка измененная) часть из первого антифона для первого ноктюрна общин для апостолов . [3] 24 ноты ритмически определены как longae или breves в мензуральной нотации таким образом, что вместе с перемежающимися паузами они заполняют время 24 longae . Эта последовательность разделена на три taleae , подсекции размером 8 longae каждая, каждая из которых имеет ту же самую повторяющуюся ритмическую последовательность (отсюда и термин isorhythm ).

Вверху: лежащая в основе мелодия григорианского хорала.

Второй нотный стан: тенор, записанный в мензуральной нотации , с тремя знаками мензурации, определяющими схему трехкратного уменьшения.

Нотный стан 3–5: тенор, частично транскрибированный в современной нотации. Каждое из трех повторений тенора ( colores ) быстрее на 2/3; каждый цвет содержит три taleae, повторяющие один и тот же ритмический рисунок. Здесь показаны только начальные ноты каждой talea .

Структурное новшество мотета-диминуции заключается в том, что вся теноровая линия повторяется три раза в измененной, уменьшенной форме (таким образом, получается общая девятичастная структура). С каждым повторением она исполняется быстрее на две трети. В системе позднесредневековой мензуральной нотации это достигается применением трех различных правил мензурирования к трем повторениям.

- В первый раз тенор следует читать in tempus perfectum cum prolatione maiore : каждая бревис- нота измеряется как подразделенная на три полубревиса по три минима в каждом; таким образом, каждый бревис соответствует длительности такта 9/8 в современной нотации.

- Во второй раз она читается либо в tempus perfectum cum prolatione minore , либо в tempus imperfectum cum prolatione maiore : каждая бревис -нота измеряется либо тремя полубревами с двумя минимами каждая, либо двумя полубревами с тремя минимами каждая; таким образом, длительность соответствует либо такту 3/4, либо такту 6/8 в современной нотации (длительность обоих тактов одинакова).

- В третий раз она исполняется в темпе несовершенном с пролонгацией минор : каждая короткая нота измеряется двумя полубревами с двумя минимами каждая; таким образом, длительность такта соответствует 2/4 в современной нотации.

Это означает, что пропорции длины тенора между тремя повторениями составляют ровно 9:6:4. Именно это правило текст мотетума описывает словами "bis sub emiolii normis recitatur ". В сохранившихся рукописях переписчики предоставили дополнительные указания для определения этого канона. В рукописи Шантильи после нот тенора стоит знак повторения "]|[", а правило записано словами: "Canon primo de tempore perfecto maioris, secundo de tempore imperfecto maioris, tertio de tempore imperfecto minoris" . Позже второй переписчик добавил второе, немного более многословное описание того же правила внизу страницы. В болонской рукописи есть знак повторения, состоящий из трех вертикальных черт "|||", за которыми следуют три стандартных знака измерения, написанных один над другим: полный круг с точкой посередине, пустой круг и пустой полукруг; в этом случае второе повторение указывает на tempus perfectum cum prolatione smallore . [3]

Панизоритм в верхних голосах

Изоритмия присутствует в композиции не только в теноре, но и в верхних голосах. Однако они имеют изоритмические повторения только внутри каждой из трех основных структурных частей, определяемых теноровыми повторениями, а не между ними. Внутри каждого тенорового повторения каждый из верхних голосов также повторяет тот же ритмический рисунок (но с новой мелодией) в каждой из трех taleae . Как это обычно бывает с изоритмическими мотетами, верхние голоса, как правило, имеют гораздо более быстрый темп, чем тенор, часто двигаясь восьмыми нотами или четвертыми нотами (минимы и полубревы в средневековой нотации), тогда как тенор движется длинными нотами, заполняя целые такты. Текст каждого верхнего голоса распределен таким образом, что каждая из трех основных частей, несмотря на их уменьшающуюся во времени длину, имеет одинаковое количество текста для передачи (т. е. две строфы в мотете , три в триплуме ). Таким образом, декламация текста становится значительно более быстрой к концу сочинения, что приводит к общему эффекту структурного ускорения .

Метрические и ритмические отношения между тремя голосами довольно сложны. Триплум движется в темпе tempus imperfectum cum prolatione maiore (6/8) на протяжении всего произведения, независимо от текущего метра тенора; это приводит к сложным моделям наложения и синкопирования. Мотетус еще более сложен, так как он переключается между метрами несколько раз. Это обозначено в нотации частым использованием colaration , использованием нотных головок, заполненных красным, чтобы указать, что их временное значение сокращено до двух третей от их номинального значения.

Ссылки

- ^ Гюнтер, Урсула: Das Wort-Ton-Problem bei Motetten des späten 14. Jahrhunderts. В: Festschrift Heinrich Besseler zum 60. Geburtstag. Лейпциг: Deutscher Verlag für Musik, 1961. 163–178.

- ^ abcde Бент, Маргарет: Два мотета XIV века во славу музыки. Ластли, 1977.

- ^ abcdefg Гюнтер, Урсула: Мотеты из рукописей Шантильи, musée condé, 564 (olim 1074) и Модены, Bibl. эстенсе, α.М. 5,24 (олим шир.568). Американский институт музыковедения , 1965. ( Corpus Mensurabilis Musicae , 39).

- ^ По изданию М. Бента; У. Гюнтер читает: quorum numeri nonum .

- ^ abc Trowell, Brian: Церемониальный мотет XIV века и его композитор. Acta Musicologica 29 (1957): 65–75.

- ^ abc Боуэрс, Роджер: Фиксированные точки в хронологии английской полифонии XIV века. Музыка и письма 71 (1990): 313–335.

- ↑ Боуэрс, Неподвижные точки, стр. 334 и далее.

- ^ Леффертс, Питер М.: Мотет в Англии в XIV веке. Энн-Арбор, 1986.

- ^ фон Фикер, Рудольф: Зибен Триэнтер Кодизес (6. Аусваль) . Вена, 1933 год.

- ↑ Харрисон, Фрэнк Ллойд. Мотеты французского происхождения . Монако 1968.

Внешние ссылки

- Sub Arturo plebs в Университете Ла Троба, База данных средневековой музыки