Восточно-римская армия

|

| Часть серии о |

| Военные Древнего Рима |

|---|

Ancient Rome portal Ancient Rome portal |

| Part of a series on the |

| Byzantine army |

|---|

|

| Structural history |

| Campaign history |

| Lists of wars, revolts and civil wars, and battles (Constantinople) |

| Strategy and tactics |

|

Восточно -римская армия относится к армии восточной части Римской империи , от окончательного раскола империи в 395 году н. э. до реорганизации армии по фемам после окончательной потери Сирии , Палестины и Египта арабами в 7 веке во время византийско-арабских войн . Восточно-римская армия была продолжением позднеримской армии 4 века, пока она постепенно не трансформировалась в то, что сейчас называется византийской армией с 7 века и далее.

Восточно-римская армия была прямым продолжением восточной части позднеримской армии , существовавшей до разделения империи. Восточно-римская армия начиналась с той же базовой организации, что и поздняя римская армия и ее западно-римский аналог , но между V и VII веками кавалерия стала более важной, полевые армии взяли на себя больше задач, а пограничные армии были преобразованы в местные ополчения.

В VI веке император Юстиниан I ( годы правления 527–565 н. э .) отправил большую часть армии Восточной Римской империи, чтобы попытаться отвоевать бывшую Западную Римскую империю . В этих войнах Восточная Римская империя отвоевала части Северной Африки у Королевства вандалов и Италию у Королевства остготов , а также части южной Испании. Мощь армии уменьшилась в его правление из-за Чумы Юстиниана . В VII веке император Ираклий повел армию Восточной Римской империи против Сасанидской империи , временно вернув себе Египет и Сирию , а затем против Рашидунского халифата . Поражение его генералов в битве при Ярмуке привело к исламскому завоеванию Сирии и Египта и заставило реорганизовать армию Восточной Римской империи, что привело к тематической системе более поздних византийских армий .

Источники

Большая часть наших свидетельств о дислокации восточноримской армии в конце IV века содержится в одном документе, Notitia Dignitatum , составленном около 395–420 гг., руководстве по всем поздним римским государственным должностям, военным и гражданским. Главный недостаток Notitia заключается в том, что в нем отсутствуют какие-либо данные о персонале, что делает оценку размера армии невозможной. Тем не менее, Notitia остается центральным источником по структуре поздней армии из-за нехватки других свидетельств.

Стратегикон императора Маврикия , написанный в конце VI века, описывает тактику, организацию и оснащение кавалерии восточно-римской армии к концу этого периода. [1] De re militari Вегеция , написанный , вероятно, в начале V века, призывает к реформе западно - римской армии, которая была похожа на восточно-римскую. Однако De re militari подчеркивает возрождение более ранних римских практик и не дает четкого представления о тактике, организации и практике какой-либо ветви позднеримской армии .

Истории Аммиана Марцеллина дают представление о поздней римской армии до разделения Римской империи . Истории Прокопия , особенно его «Войны» и части его «Построек» , написанные во время сопровождения magister militum Велизария во время войн императора Юстиниана против империи Сасанидов и варварских королевств-преемников , дают представление о восточноримской армии того периода и ее кампаниях. [1] Истории Агафия и Менандра продолжают истории Прокопия. [1]

Другим важным источником по восточно-римской армии являются правовые кодексы, опубликованные в Восточной Римской империи в V и VI веках: кодекс Феодосия (438) и Corpus Iuris Civilis (528-39). Эти сборники римских законов, датируемые IV веком, содержат многочисленные императорские указы, касающиеся регулирования и управления поздней армией.

Происхождение и история

В 395 году смерть последнего единоличного римского императора Феодосия I ( годы правления 379–395 н. э .) привела к окончательному расколу империи на два политических образования: Запад ( Occidentale ) и Восток ( Orientale ). Система двойных императоров (называемых Augusti в честь основателя империи Августа ) была введена столетием ранее великим реформатором-императором Диоклетианом ( годы правления 284–305 н. э. ). Но она никогда не рассматривалась как политическое разделение, а исключительно как административное и военное удобство. Указы, изданные одним императором, были действительны в обеих половинах, и преемник каждого Августа требовал признания другого. Империя была воссоединена под властью одного императора при Константине I после 324 года, при Констанции II после 353 года, при Юлиане после 361 года и при самом Феодосии после 394 года.

Разделение на две части признавало растущее культурное расхождение. Общим языком Востока всегда был греческий , в то время как на Западе — латынь . Это не было само по себе значительным разделением, поскольку империя долгое время была сплавом греческой и римской культур ( классическая цивилизация ), а римский правящий класс был полностью двуязычным. Но рост христианства нарушил это единство, поскольку эта религия всегда была гораздо более распространена на Востоке, чем на Западе, который в 395 году все еще был в значительной степени языческим. [ требуется цитата ] Масштабная реконструкция Константином города Византия в Константинополь , вторую столицу, соперничавшую с Римом, привела к созданию отдельного восточного двора и бюрократии.

Наконец, политический раскол стал полным с крахом Западной Римской империи в начале V века и ее заменой рядом варварских германских королевств. Западная армия была распущена и включена в состав варварских королевств. [ необходима цитата ] Восточная Римская империя и армия, с другой стороны, продолжали постепенные изменения до персидского и более позднего арабского вторжений в VII веке. Они лишили Восточную Римскую империю ее владений на Ближнем Востоке и в Северной Африке, особенно в Египте.

Численность армии

Уоррен Тредголд подсчитал, что в 395 году армия Восточной Римской империи насчитывала около 3500 скол или стражников, 104 000 солдат полевой армии с неопределенным числом моряков и 195 500 солдат пограничной армии, опять же с неопределенным числом моряков. [2]

Тредголд также подсчитал, что в 559 году, в конце периода правления Юстиниана , армия Восточной Римской империи насчитывала около 150 000 полевых солдат и неопределенное количество моряков . [3]

Тредголд также подсчитал, что в 641 году, после исламского завоевания Сирии и Египта, армия Восточной Римской империи насчитывала около 80 000 полевых солдат и неопределенное количество моряков. [4]

Числа

Численность Восточной армии в 395 году является спорной, поскольку численность отдельных полков неизвестна с какой-либо определенностью. Правдоподобные оценки численности всей армии 4-го века (исключая флоты) варьируются от 400 000 [5] до 600 000. [6] Это помещает Восточную армию в грубый диапазон от 200 000 до 300 000, поскольку армия каждой части империи была примерно одинаковой. [7]

Верхний предел диапазона предоставлен военным историком конца VI века Агафием , который дает общую общую численность в 645 000 человек для армии «в старые времена», предположительно, имея в виду, когда империя была объединена. [8] Эта цифра, вероятно, включает флоты, давая общую численность около 600 000 человек для одной только армии. Агафия поддерживает работа AHM Jones ' Later Roman Empire (1964), которая содержит фундаментальное исследование поздней римской армии. Джонс вычислил аналогичную общую численность в 600 000 человек (исключая флоты), применив свои собственные оценки численности подразделений к подразделениям, перечисленным в Notitia Dignitatum . [6] Вслед за Джонсом Тредголд предлагает 300 000 человек для Востока в 395 году. [9]

Однако есть веские причины считать цифру 200 000 более вероятной:

- Предположения Джонса о силе подразделений, основанные на свидетельствах папирусов из Египта, вероятно, завышены. Строгая переоценка доказательств Р. Дунканом-Джонсом пришла к выводу, что Джонс переоценил размеры подразделений в 2-5 раз. [10]

- Доказательства говорят о том, что в IV веке полки, как правило, были на треть недоукомплектованы. [11] Таким образом, 600 000 человек Агафия на бумаге (если они вообще основаны на официальных цифрах) в действительности могли означать всего лишь 400 000 реальных солдат на земле.

- Агафий называет цифру в 150 000 для армии в его время (конец 6 века), что, скорее всего, более точно, чем его цифры для 4 века. Если объединить цифры Агафия за 4 и 6 века, то получится, что империю Юстиниана защищала лишь половина войск, которые, как предполагалось, защищали более раннюю империю, несмотря на то, что ей приходилось охватывать даже большую территорию (отвоеванные провинции Италии, Африки и Южной Испании), что по сути кажется маловероятным.

Расхождение в оценках численности армии в основном обусловлено неопределенностью относительно численности полков limitanei , как можно увидеть из широкого диапазона оценок в таблице ниже. Джонс предполагает, что полки limitanei имели схожую численность с полками auxilia принципата, в среднем по 500 человек каждый. [12] Более поздние работы, включающие новые археологические свидетельства, склоняются к мнению, что подразделения были намного меньше, возможно, в среднем по 250 человек . [10] [13]

Меньше споров о полках комитатов , поскольку имеется больше доказательств. Тредголд оценивает 5 армий комитатов Востока как включающих около 20 000 человек каждая, что в общей сложности составляет около 100 000, что составляет либо треть, либо половину всей армии. [9]

Около трети армейских подразделений в Notitia — это кавалерия, но численность кавалерии была меньше этой доли от общего числа, поскольку размеры кавалерийских подразделений были меньше. [14] Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что доля кавалерии составляла около одной пятой от общего числа эффективных войск: в 478 году комитат из 38 000 человек включал 8 000 кавалеристов (21%). [15]

Высшее командование

Армия позднего IV века состояла из трех типов армейских групп: (1) Имперские эскортные армии ( comitatus praesentales ). Они обычно базировались недалеко от Константинополя, но часто сопровождали императоров в походах. (2) Региональные армии ( comitatus ). Они базировались в стратегических регионах, на границах или вблизи них. (3) Пограничные армии ( exercitus limitanei ). Они базировались непосредственно на границах.

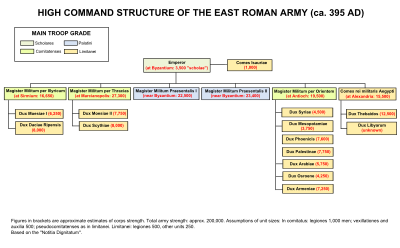

Структура командования Восточной армии, зафиксированная в Notitia Dignitatum , схематически представлена на организационной схеме (выше).

К концу IV века на Востоке было два comitatus praesentales . Они зимовали около Константинополя в Никее и Никомедии. Каждым командовал magister militum («магистр солдат», высший военный чин). Каждому magister помогал заместитель, называемый vicarius . [16]

Существовало три крупных региональных комитатуса , также с, по-видимому, постоянными зимними базами: Oriens (базировался в Антиохии ), Thraciae ( Марцианополь ), Illyricum ( Сирмий ) плюс два меньших отряда в Aegyptus ( Александрия ) и Isauria . Большими комитатами командовали magistri , меньшими — comites . Все пять подчинялись непосредственно восточному Augustus . Эта структура оставалась по существу неизменной до 6-го века. [16]

Организация армии

Подразделения классифицировались в зависимости от того, были ли они приданы гвардии ( excubitores и scholae ), полевым армиям ( palatini и comitatenses ) или пограничным армиям ( limitanei ).

Численность этих подразделений очень неопределенна и могла меняться в течение V и VI веков. Размер также мог меняться в зависимости от статуса полка. В таблице ниже приведены некоторые недавние оценки численности подразделений по типу и рангу:

Тип кавалерийского подразделения | Комитатенсы (вкл. палатины) | Limitanei | ХХХХХ | Тип пехотного подразделения | Комитатенсы (вкл. палатины) | Limitanei |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ала | 120-500 | Ауксилия | 800-1200 или 400-600 | 400-600 | ||

| Куней | 200-300 | Кохоры | 160-500 | |||

| Эквиты | 80-300 | Легио | 800-1200 | 500 | ||

| Схола | 500 | Милитес | 200-300 | |||

| Вексилляция | 400-600 | Число | 200-300 |

Общая картина такова, что отряды комитатенсов были либо около 1000, либо около 500 человек. Отряды лимитаней, по-видимому, в среднем насчитывали около 250 эффективных солдат. Но остается много неопределенности, особенно в отношении размера полков лимитаней , как можно увидеть из широкого диапазона оценок размера.

Экскубиторес

Император Лев I создал Экскувиторов как элитную гвардию численностью около 300 солдат. [18] Однако интриги и политические амбиции их командиров (графов Экскувиторов, на латыни они называются comes excubitorum ), таких как Приск во время правления императоров Маврикия , Фоки и Ираклия , а также граф Валентин во время правления императора Константа II , обрекли некогда прославленный исаврийский отряд Льва I на безвестность.

Схолы

Император Константин I создал Scholae Palatinae как элитное гвардейское подразделение численностью около 6000 солдат [19] и для замены преторианской гвардии численностью около 10 000 солдат [20] . 40 отборных солдат из scholae , называемых candidati из-за их белой униформы, выступали в качестве личных телохранителей императора. [21] За исключением Agentes in Rebus , Scholae изначально были организованы как кавалерийские подразделения для сопровождения императоров в походах, хотя позже отдельные члены Scholae могли иметь невоенные миссии. [22] В конце концов, Юстиниан продал с аукциона должности в том, что все еще было престижным церемониальным подразделением, но уже не боевой силой. [22]

Они находились вне обычной военной цепочки командования, поскольку не принадлежали к comitatus praesentales и подчинялись magister officiorum , гражданскому должностному лицу. [23] Однако это, вероятно, было сделано только в административных целях: во время кампании трибуны, командующие каждой схолой, вероятно, подчинялись непосредственно самому императору.

В Notitia Dignitatum перечислены 7 школ кавалерии и 1 школа агентов в Восточной Римской империи, а также 5 школ кавалерии и 1 школа агентов в Западной Римской империи. [24]

Палатины и Комитатенсы

Кавалерийские части Comitatenses были известны как vexillationes , пехотные части как legiones или auxilia . [25] Около половины подразделений в comitatus , как кавалерийских, так и пехотных, были классифицированы как palatini . Palatini составляли большинство comitatus praesentales (80% полков) и составляли меньшинство в региональных comitatus (14%). [26] Palatini были элитной группой с более высоким статусом и, вероятно, оплатой. [27]

Большинство кавалерийских частей в комитате представляли собой традиционные формирования ближнего боя (61%). Эти подразделения обозначались скутариями , стабильными или промоти , вероятно, это были почетные титулы, а не описания функций. 24% полков составляла легкая кавалерия: всадники Далматы , Маури и сагиттарии (конные лучники). 15% составляли тяжелобронированная ударная кавалерия: катафракты и клибанарии [14]

Limitanei

Limitanei несли гарнизонную службу в укреплениях вдоль границ Римской империи. Они имели более низкий статус и получали меньшую зарплату, чем comitatenses и palatini. [28] Характер limitanei значительно изменился между их появлением в 3 или 4 веке и их исчезновением в 6 или 7 веке. В 4 веке limitanei были профессиональными солдатами, [29] [30] [31] и включали как пехоту, так и кавалерию, а также речные флотилии, [24] [32] но после 5 века они стали солдатами на неполный рабочий день, [29] а после 6 века они стали неоплачиваемым ополчением. [33] [34] Limitanei между 4 и 6 веками находились под командованием герцога (duces). Герцоги по сути контролировали частные армии, которые действовали отдельно от императорской армии. Однако в течение VI века власть, которой обладали эти герцоги, уменьшилась, что привело к тому, что многие лимитаны стали солдатами на неполный рабочий день, которые поддерживали свой доход, как правило, за счет сельскохозяйственного труда. [35] Роль лимитанов, по-видимому, включала гарнизонную службу в приграничных укреплениях, выполнение функций пограничной охраны и таможенной полиции, а также предотвращение мелких набегов. [36] [37]

Набор персонала

Хотя армия Восточной Римской империи иногда прибегала к воинской повинности, она обычно полагалась на добровольцев. [38] Нехватка денег, а не рабочей силы, обычно ограничивала набор. [38]

В 395 году армия использовала латынь в качестве рабочего языка. Так продолжалось до конца VI века, несмотря на то, что греческий был общим языком Восточной империи. [39] [ ненадежный источник? ] Это было связано не только с традицией, но и с тем фактом, что около половины Восточной армии продолжали набираться в латиноязычных дунайских регионах Восточной империи. Анализ известного происхождения комитатенсов в период 350-476 годов показывает, что в Восточной армии дунайские регионы обеспечивали 54% от общей выборки, несмотря на то, что составляли всего 2 из 7 восточных диоцезов (административных делений): Дакию и Фракию. [40] Эти регионы продолжали быть основными местами набора в восточно-римскую армию, например, император Юстин I (правил в 518-27 гг.), дядя Юстиниана I, был латиноязычным крестьянином, который так и не научился говорить больше, чем на элементарном греческом. Романизированные фракийские и иллирийские жители этих регионов, которых иностранцы в Средние века называли валахами , сохранили римское название ( румыны ) и латинский язык. [ необходима цитата ]

Тактика

![[icon]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | This section needs expansion. You can help by adding to it. (September 2013) |

Тяжелая пехота

Тяжёлая пехота Восточной Римской империи в ближнем бою полагалась на свои копья и щиты. [41] Это оружие было наиболее эффективным, когда солдаты сражались в строю. [42]

Стратегикон Маурикиоса

«Стратегикон » — самое раннее сохранившееся римское/византийское руководство по кавалерии, оказавшее непосредственное влияние на более поздние византийские военные руководства. «Стратегикон» описывает организацию, оснащение и тактику восточно-римской армии в конце этого периода.

Оборудование

Восточно-римская армия включала в себя как легкую, так и тяжелую пехоту, [43] а также легкую и тяжелую кавалерию. [44] [45]

Оснащение армии Восточной Римской империи значительно изменилось между IV и VII веками. К концу периода кавалерия имела доспехи и конские доспехи , а в качестве оружия использовались как луки, так и копья. Тяжелая пехота все еще имела доспехи, большие щиты, копья и мечи. У легкой пехоты были луки.

М. К. Бишоп и Дж. К. М. Коулстон в своей большой работе о римском военном снаряжении не различают снаряжение различных родов войск Римской армии. [46] Сомнительно, что существовали какие-либо универсальные различия между снаряжением palatini, comitatenses и limitanei.

В поздней Римской империи существовали централизованные фабрики, введенные Диоклетианом для обеспечения армии оружием и доспехами. [46] [47] [48] [49] Введение централизованных фабрик, в которых ранние армии полагались на легионерские мастерские, может отражать потребности полевых армий. [ необходима цитата ]

This Equipment and Tactics may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. The specific problem is: Copied this section from Late Roman army as a template. We need to cut out everything specific to an earlier period and add everything specific to this period. (September 2013) |

Базовое снаряжение пехотинца 4-го века было по сути таким же, как и во 2-м веке: металлическая кираса, металлический шлем, щит и меч. [50] Некоторая эволюция произошла в 3-м веке. Тенденции включали принятие более теплой одежды; исчезновение отличительных легионерских доспехов и оружия; принятие пехотой снаряжения, использовавшегося кавалерией в более ранний период; и более широкое использование тяжелобронированной кавалерии, называемой катафрактами .

Одежда

Согласно « Стратегикону» , кавалерийские воины должны были носить длинные «аварские» туники, доходящие до колен, и большие плащи с рукавами. [51]

Согласно « Стратегикону» , пехотинцы должны были носить длинные «готические» туники, доходящие до колен, или короткие с разрезами по бокам, а также «готскую» обувь с толстой подбитой гвоздями подошвой и «болгарские» плащи. [52]

В I и II веках одежда римского солдата состояла из цельной туники с короткими рукавами, подол которой достигал колен, и специальных сандалий с гвоздями ( caligae ). Эта одежда, которая оставляла руки и ноги открытыми, развилась в средиземноморском климате и не подходила для северной Европы в холодную погоду. В северной Европе с I века зимой обычно носили туники с длинными рукавами, брюки ( bracae ), носки (надеваемые внутрь caligae ) и зашнурованные ботинки. В III веке эти предметы одежды стали гораздо более распространенными, по-видимому, также распространенными в средиземноморских провинциях. [53] Однако вполне вероятно, что в более теплую погоду брюки обходились без брюк, и вместо носков и ботинок носили caligae . [54] Поздняя римская одежда часто была богато украшена, с ткаными или вышитыми полосками, clavi, и круглыми кругляшами, orbiculi, добавленными к туникам и плащам. Эти декоративные элементы обычно состояли из геометрических узоров и стилизованных растительных мотивов, но могли включать в себя человеческие или животные фигуры. [55] Отличительной частью костюма солдата, хотя, кажется, ее носили и невоенные бюрократы, была круглая шляпа без полей, известная как паннонская шапка ( pileus pannonicus ). [56]

Броня

В III веке войска изображаются в кольчугах или чешуйчатых доспехах . Художественные записи показывают, что большинство поздних солдат носили металлические доспехи, несмотря на противоположное утверждение Вегеция. Например, иллюстрации в Notitia показывают, что армейские fabricae (оружейные фабрики) производили кольчуги в конце IV века. [57] Фактические образцы как чешуйчатых доспехов, так и довольно больших частей кольчуги были обнаружены в Трире и Вейлер-ла-Туре соответственно в контексте IV века. [58] Офицеры, как правило, носили бронзовые или железные кирасы, как во времена принципата, вместе с традиционными птеругами . [59] Кавалерия катафрактов и клибанариев , судя по ограниченным изобразительным свидетельствам и особенно по описанию этих войск Аммианом, по-видимому, носила специальные формы доспехов. В частности, их конечности были защищены слоистой защитой, состоящей из изогнутых и перекрывающих друг друга металлических сегментов: «Laminarum circuli tenues apti corporis flexibus ambiebant per omnia membra diducti» (Тонкие круги железных пластин, подогнанных под изгибы их тел, полностью покрывали их конечности). [60]

Шлемы

This Helmets may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. The specific problem is: So far this relies on the Late Roman army article. We need to delete the out-of-date sections and include good info on the Byzantine types. Stephenson refers to ridge helmets, spangenhelms, lamellar helmets, coifs (done), and kettle helmets, along with anomalous finds, and imho we should try to touch on each except the anomalous finds. (September 2013) |

В целом, римские кавалерийские шлемы имели улучшенную защиту в виде более широких нащечников и более глубоких шейных защит для боков и затылка, чем пехотные шлемы. Пехота была менее уязвима в этих частях из-за их более плотного построения во время боя. [61] В течение 3-го века пехотные шлемы имели тенденцию перенимать более защитные черты кавалерийских шлемов принципата. Нащечники часто могли быть скреплены вместе над подбородком, чтобы защитить лицо, и закрывали уши, за исключением щели, позволяющей слышать, например, тип «Auxiliary E» или его вариант Niederbieber. Кавалерийские шлемы стали еще более закрытыми, например, тип « Heddernheim », который близок к средневековому большому шлему , но за счет значительного снижения зрения и слуха. [62]

Напротив, некоторые пехотные шлемы в IV веке вернулись к более открытым чертам основного принципатного типа, « имперского галльского ». Конструкция «Intercisa» оставляла лицо открытым и имела отверстия для ушей в соединении между нащечниками и чашей, чтобы обеспечить хороший слух. В радикальном изменении по сравнению с более ранней конструкцией с одной чашей чаша Intercisa была сделана из двух отдельных частей, соединенных заклепанным гребнем посередине (отсюда и термин « шлем с гребнем »). Он был проще и дешевле в производстве, и поэтому, вероятно, был самым распространенным типом, но структурно слабее и, следовательно, предлагал менее эффективную защиту. [63] Тип «Беркасово» был более прочным и защитным шлемом с гребнем. Этот тип шлема обычно имеет от 4 до 6 элементов черепа (и характерный срединный гребень), носовую часть (защиту носа), глубокую надбровную часть, заклепанную внутри элементов черепа, и большие нащечники. Вероятно, это была кавалерийская версия, так как нащечники не имеют отверстий для ушей. Необычно, что шлем, обнаруженный в замке Бург в Англии, изготовлен по методу Беркасово, но имеет нащечники с отверстиями для ушей. Защитные щитки из кольчуги или в форме металлических «антропоморфных масок» с отверстиями для глаз часто добавлялись к шлемам самых тяжелых форм кавалерии, особенно катафрактов . [64] [65]

Несмотря на кажущуюся дешевизну изготовления их основных компонентов, многие сохранившиеся образцы позднеримских шлемов, включая тип Intercisa, демонстрируют доказательства дорогостоящего декора в виде серебряных или серебряно-позолоченных ножен. [66] [67] Возможным объяснением является то, что большинство сохранившихся образцов могли принадлежать офицерам, а серебряное или золотое покрытие обозначало ранг; а в случае с вмонтированными драгоценными камнями — высокий ранг, например, богато украшенный шлем Deurne, который, как полагают некоторые историки, принадлежал старшему офицеру. [68] Другие ученые, напротив, считают, что шлемы с серебряными ножнами могли широко носить солдаты комитата , получая их в качестве оплаты или награды. [69]

Некоторые солдаты Восточной Римской империи носили кольчужные или чешуйчатые капюшоны для защиты головы; они могли быть частью кольчуги или быть отдельными кафтаном . [ нерабочая ссылка ] [70] [71] Похожие бронированные капюшоны изображены на иллюстрации в Вергилии Ватиканском. [72]

Щиты

Щиты были как защитным снаряжением для солдат, так и знаком отличия для их подразделений. [73] И Вегеций в De re Militari, и Маврикий в Strategikon подчеркивают, что каждое подразделение должно иметь отличительные щиты. [74]

Конница, вооруженная копьями, носила щиты, хотя конница, вооруженная луками, обычно их не имела. [75]

Все войска приняли вспомогательный овальный (иногда круглый) щит ( клипеус ). [76] Щиты, по образцам, найденным в Дуре и Нидаме, были вертикальной дощатой конструкции, доски были склеены и облицованы изнутри и снаружи окрашенной кожей. Края щита были обшиты прошитой сыромятной кожей, которая сжималась по мере высыхания, улучшая структурную сплоченность. Он также был легче, чем окантовка из медного сплава, используемая в более ранних римских щитах. [77]

Оружие для рукопашного боя

Тяжёлая пехота Восточной Римской империи полагалась на копьё в ближнем бою. [41] Древки копий позднего Рима или Восточной Римской империи не сохранились, но И. П. Стефенсон предполагает, что копья Восточной Римской империи могли быть такой же длины, как и североевропейские копья, обнаруженные в болотных отложениях в Иллерупе и Нидаме, длиной от 2,23 до 3,54 метра. [78]

Пехота приняла спату , более длинный (средняя длина: 760 мм/30 дюймов) меч, который в течение более ранних столетий использовался только кавалерией. [79] Кроме того, Вегеций упоминает использование меча с более коротким лезвием, называемого семиспата. [80] В то же время пехота приобрела тяжелое колющее копье ( хаста ), которое стало основным оружием ближнего боя, заменив гладиус , поскольку спата была слишком длинной, чтобы ею было удобно размахивать в плотном строю (хотя ее можно было использовать для нанесения ударов). Эти тенденции подразумевают больший акцент на борьбе с противником «на расстоянии вытянутой руки». [81]

Также использовались короткие однолезвийные ножи, хотя, вероятно, как инструменты, а не как оружие. [82] Они появляются в могилах IV века с военными поясными приспособлениями, [83] и подобные инструменты появляются в контекстах IV-VII веков. [84]

Ракетное оружие

В дополнение к своему колющему копью поздний пехотинец мог также носить метательное копье ( verutum ) или spiculum , разновидность тяжелого, длинного пилума , похожего на angon . В качестве альтернативы, пару коротких дротиков ( lanceae ). Поздние пехотинцы часто носили с собой полдюжины свинцовых дротиков, называемых plumbatae (от plumbum = «свинец»), с эффективной дальностью около 30 м (98 футов), что намного больше, чем у дротика. Дротики носились прикрепленными к задней части щита. [85] Таким образом, поздний пехотинец имел большую метательную способность, чем его предшественник принципата, который обычно ограничивался всего двумя пилумами . [86] Поздние римские лучники продолжали использовать изогнутый составной лук в качестве своего основного оружия. Это было сложное, компактное и мощное оружие, подходящее как для конных, так и для пеших лучников (кавалерийская версия была более компактной, чем у пехоты). Небольшое количество лучников, возможно, были вооружены арбалетами ( manuballistae ) . [87] [ сомнительно – обсудить ]

Кампании

![[icon]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | This section needs expansion. You can help by adding to it. (September 2013) |

В VI веке император Юстиниан I , правивший с 527 по 565 год, отправил большую часть армии Восточной Римской империи, чтобы попытаться отвоевать бывшую Западную Римскую империю . В этих войнах Восточная Римская империя отвоевала части Северной Африки у королевства вандалов и Италию у королевства остготов , а также части южной Испании . Первоначально Юстиниан не пытался отвоевать бывшие территории Западной Римской империи, однако успехи кампаний Велизария против вандалов в 533-534 годах привели к тому, что Юстиниан предпринял дальнейшие военные кампании, начав войну против остготов Италии в 535 году. [88] В VII веке император Ираклий повел армию Восточной Римской империи против империи Сасанидов , временно вернув себе Египет и Сирию , а затем против Рашидунского халифата . Поражение его генералов в битве при Ярмуке привело к исламскому завоеванию Сирии и Египта и вызвало реорганизацию восточноримской армии, что привело к появлению фемной системы поздних византийских армий .

Цитаты

- ^ abc Элтон, Хью, «Армия и битва в эпоху Юстиниана», в Эрдкамп, Пол, « Соратник римской армии» , стр. 533.

- ↑ Уоррен Тредголд, Византия и ее армия, 281-1081 , стр. 44-59.

- ↑ Уоррен Тредголд, Византия и ее армия, 281-1081 , стр. 59-64.

- ↑ Уоррен Тредголд, Византия и ее армия, 281-1081 , стр. 64.

- ^ Элтон (1996) 120

- ^ ab Джонс (1964) 683

- ^ Хизер (2005) 247

- ^ История Агафия V.13.7-8; Джонс (1964) 680

- ^ ab Тредголд (1995) 45

- ^ ab Дункан-Джонс (1990) 105-17

- ^ Элтон (1996)

- ^ Джонс (1964) 681-2

- ^ Мэттингли (2006) 239

- ^ ab Элтон (1996) 106

- ^ Элтон (1996) 105-6

- ^ ab Джонс (1964) 609

- ^ Данные Данкан-Джонса (1990) 105-17; Элтона (1996) 89; Голдсуорси (2005) 206; Мэттингли (2006) 239

- ↑ Тредголд, Уоррен, Византия и ее армия, 284-1081 , стр. 92.

- ↑ Тредголд, Уоррен, Византия и ее армия, 284-1081 , стр. 54. в Notitia приводит это как их силу , хотя это не обязательно была сила при их основании.

- ↑ Ле Боек, Янн , Имперская римская армия , стр. 21, утверждает о 10 когортах по 1000 солдат в каждой, начиная с периода Северов.

- ^ Джонс (1964) 613

- ^ Тредголд, Уоррен, Византия и ее армия, 284-1081 , стр. 92.

- ^ Notitia Dignitatum, разделы IX и XI

- ^ ab Notitia Dignitatum .

- ^ Элтон (1996) 89

- ^ Notitia Dignitatum Orientalis Titles V - IX, вкл.

- ^ Элтон (1996) 94

- ^ Тредголд 1995, стр. 149-157.

- ^ ab Treadgold 1995, стр. 161.

- ^ Штробель 2011, стр. 268.

- ^ Саузерн и Диксон, 1996, стр. 57.

- ^ Тредголд 1995, стр. 44-59.

- ↑ Treadgold 1995, стр. 60, об отмене оплаты, но не роли.

- ^ Саузерн и Диксон, 1996, стр. 36.

- ^ Koehn, Clemens (2020-04-01). "David Alan Parnell, Justinian's Men. Careers and Relationships of Byzantine Army Officers, 518–610. (Новые подходы к византийской истории и культуре.) Basingstoke, Palgrave Macmillan 2017". Historische Zeitschrift . 310 (2): 470–471. doi :10.1515/hzhz-2020-1112. ISSN 2196-680X.

- ^ Тредголд1995, стр. 93.

- ↑ Элтон 1996, стр. 204-206.

- ^ Элтон, Хью, «Армия и битва в эпоху Юстиниана», в Эрдкамп, Пол, « Соратник римской армии» , стр. 535.

- ^ Морис Стратегикон

- ^ Элтон (1996) 134

- ^ Стефенсон, IP, Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 79.

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 79-80.

- ^ Notitia Dignitatum свидетельствует о нескольких пехотных подразделениях Стрельцов.

- ^ Тредголд, стр.44-59

- ^ Notitia Dignitatum свидетельствует о нескольких кавалерийских подразделениях сагиттариев, а также катафрактариев и клибанариев.

- ^ ab Bishop & Coulston 2006, стр. 233-240.

- ^ Мишель Фейжер, 2002, Оружие римлян , стр. 185-193. Он датирует это временем Диоклетиана, основываясь на цитате Иоанна Малалы из одного из трудов Лактанция .

- ^ Notitia Dignitatum

- ^ Саузерн и Диксон, 1996, стр. 89-91.

- ^ Элтон (1996) 107

- ↑ Стратегикон , книга 1, раздел 2, в переводе Джорджа Денниса.

- ↑ Стратегикон , книга 12, раздел b1, в переводе Джорджа Денниса.

- ^ Голдсуорси (2003) 120, 127

- ^ Мозаика с Пьяцца Армерина

- ↑ Самнер и Д'Амато, 7–9

- ^ Самнер и Д'Амато, 37

- ^ Notitia Oriens.XI

- ^ Бишоп и Коулстон (2006) 208

- ^ Элтон (1996) 111

- ^ Аммиан, XVI 10

- ^ Голдсуорси (2003) 137

- ^ Голдсуорси (2003) 126

- ^ Голдсуорси (2003) 123, 126

- ↑ Саузерн и Диксон, стр. 92-94.

- ^ Голдсуорси (2003) 123, 205

- ^ Саузерн и Диксон (1996) 92–93

- ^ Бишоп и Коулстон (2006) 210–213

- ^ Голдсуорси (2003) 202

- ^ Бишоп и Коулстон (2006) 214–5.

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 26-27.

- ↑ « Стратегикон » , книга 1, раздел 2, согласно переводу Джорджа Денниса, рекомендует «кольчуги с капюшоном» для кавалерии.

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 26.

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 35-41.

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 35-36.

- ↑ Стратегикон , книга 1, разделы 2 и 8, и книга 3, раздел 1 .

- ^ Элтон (1996) 115

- ^ Бишоп и Коулстон (2006) 217

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 82-83.

- ^ Голдсуорси (2003) 205

- ^ Бишоп и Коулстон (2006) 202

- ^ Элтон (1996) 110

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 103.

- ^ Бишоп и Коулстон (2006) 205

- ↑ Стефенсон, И.П., Романо-византийское пехотное снаряжение , стр. 103-105.

- ^ Голдсуорси (2000) 167; (2003) 205

- ^ Голдсуорси (2000) 168

- ^ Элтон (1996) 108

- ^ Уитби, Майкл (октябрь 2020 г.). «Питер Хизер, Возрождающийся Рим: Война и Империя в эпоху Юстиниана Оксфорд: Oxford University Press, 2018. С. 408». Византийские и современные греческие исследования . 44 (2): 329–331. doi :10.1017/byz.2020.11. ISSN 0307-0131.

Библиография

- Дункан-Джонс, Ричард (1990). Структура и масштаб в римской экономике .

- Дункан-Джонс, Ричард (1994). Деньги и правительство в Римской империи .

- Элтон, Хью (1996). Война в Римской Европе, 350-425 гг. н. э. . Oxford University Press . ISBN 978-0-19-815241-5.

- Голдсуорси, Адриан (2000). Римская война .

- Голдсуорси, Адриан (2005). Полная римская армия .

- Хизер, Питер (2005). Падение Римской империи .

- Айзек, Б. (1992). Границы империи .

- Джонс, AHM (1964). Поздняя Римская империя .

- Калделлис, Энтони; Крузе, Мэрион (11 мая 2023 г.). Полевые армии Восточной Римской империи, 361–630. Cambridge University Press. ISBN 978-1-009-29694-6.

- Люттвак, Эдвард (1976). Великая стратегия Римской империи .

- Тредголд, Уоррен (1995). Византия и ее армия (284-1081) .

- Вахер, Джон (1988).Римский мир.