Присоединение Киевской митрополии к Московскому Патриархату

Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют соответствующие встроенные цитаты . ( Ноябрь 2021 г. ) |

| Дата | Приблизительно 1685–1722 гг. |

|---|---|

| Тип | Передача |

| Причина | 1. Рукоположение митрополита Киевского Гедеона Патриархом Московским Иоакимом в Москве. 2. Акт Вселенского Константинопольского Патриархата 1686 года, давший право рукополагать митрополита Киевского Патриарху Московскому. |

| Участники | 1. Вселенский Патриархат 2. Киевская митрополия Вселенского Патриархата 3. Московский Патриархат |

| Исход | Поглощение Киевской митрополии в 1722 году царем Петром I |

Присоединение Киевской митрополии к Московскому Патриархату было переходом Киевской, Галицкой и всея Руси митрополии в Восточном Православии из церковной юрисдикции Вселенского Патриархата Константинополя в Московский Патриархат . Митрополия находилась на территории Гетманщины и Речи Посполитой .

С 1649 года Русское царство начало захватывать территории бывшей Киевской Руси, завоеванные Речью Посполитой. В рамках этого процесса Османская империя была привлечена к давлению на Константинопольского патриарха с целью передачи управления митрополией под каноническую юрисдикцию Москвы в 1686 году. [1]

Является предметом спора, была ли эта фактическая передача также достигнута де-юре или канонически . Процесс начался в 1685 году с рукоположения Гедеона Четвертинского в Киевскую митрополию Патриархом Московским Иоакимом и закончился в 1722 году, когда царь Петр Великий назначил Варлаама (Вонятовича) в сан архиепископа , а не митрополита . С этой даты митрополия стала обычной епархией Русской Православной Церкви (РПЦ). По мнению РПЦ, Синодальная грамота Вселенского Патриарха 1686 года предоставила Москве право рукополагать митрополита Киевского. По мнению Вселенского Патриархата , этот акт был, во-первых, обусловлен сохранением Москвой традиционных прав митрополита [2] и, во-вторых, не затрагивал авторитет Константинополя как материнской церкви митрополии. В этом отношении и Константинополь, и нынешняя Православная церковь Украины (ПЦУ) считают последующие действия Москвы неканоническими. 11 октября 2018 года Священный Синод Вселенского Патриархата отменил Синодальную грамоту (акт) 1686 года. [3]

Фон

Московская церковь существовала более двух столетий как самопровозглашенная автокефальная церковь. В 1589 году положение церкви было упорядочено, когда она была повышена до статуса патриархата Вселенским Патриархом Иеремией II Константинопольским . Канонический статус над митрополией Киевской, Галицкой и всея Руси не был ясен из-за территориального контроля Киева Речью Посполитой .

Создание митрополии Киевской, Галицкой и всея Руси

Вмешательства Москвы в дела метрополии

Выборы наместника Киево-Печерской Лавры

Первый серьезный церковный шаг к поглощению митрополии Московским Патриархатом был сделан в 1683 году. Архимандрит Киево - Печерской Лавры Иннокентий Гизель скончался 18 ноября. Гетман Иван Самойлович написал об этом письмо Патриарху Московскому Иоакиму , прося благословения на избрание нового игумена. В соответствующем письме патриарх благодарил гетмана за обращение к нему и благословлял избрание.

Поведение гетмана в этом отношении не было поддержано киевским духовенством. Свободным голосованием без предварительной консультации с Самойловичем был избран архимандрит Варлаам Ясинский. Не испросив подтверждения своих прав в Москве, Варлаам обратился за посвящением к Лазарю Барановичу, который отказался подтвердить его избрание. Однако угроза изъятия владений лавры, исходившая от львовского епископа Иосифа Шумлянского , заставила Варлаама просить подтверждения своих полномочий у патриарха Иоакима. В результате патриарх направил Варлааму разрешительную грамоту, в которой, однако, больше говорилось об обязанностях архимандрита Печерского, чем о его древних привилегиях. С канонической точки зрения этот поступок патриарха Иоакима означал выведение Лавры из-под юрисдикции Вселенского Константинопольского патриарха. Следует иметь в виду, что это был ставропигиальный монастырь, подчинявшийся непосредственно Предстоятелю Вселенского Константинопольского Патриархата. [4]

Активизация епископа Львовского Иосифа Шумлянского, который стал называть себя администратором Киевской митрополии, побудила и гетмана, и московское правительство активизировать усилия по замещению вакантного митрополичьего престола. Находившийся в Речи Посполитой епископ Иосиф был солидарен с королем Речи Посполитой в его антимосковских планах, и ходили слухи, что он готов принять католичество , что еще больше усиливало страх на Левобережье . Поэтому в своем письме гетману Самойловичу от 31 октября 1684 года патриарх Иоаким мотивировал необходимость скорейшего замещения вакантной Киевской кафедры следующим образом:

... в Польском государстве униаты, люди духовного сана, называются Киевскими митрополитами и Печерскими архимандритами, чтобы присвоить себе ту Киевскую митрополию . [5]

Поиск кандидата на киевский престол

Все это побудило гетмана искать кандидата на киевский престол. И вот подвернулся удобный случай. В 1684 году епископ Луцкий и Острожский Гедеон Святополк, князь Четвертинский, бежал из Речи Посполитой в подконтрольную Москве часть Украины. Объясняя причину своего побега из Речи Посполитой, он благодарил Емельяна Украинцева :

Я приехал сюда, потому что мне не было жизни от гонений королевских, все заставляли меня принять римскую веру или стать униатом, и вот, отправляясь в поход, сами король и королева сказали мне, что когда король придет с войны и я буду римлянином или если не стану униатом, то меня непременно сошлют в Мариенбург на всю жизнь. Я испугался и бежал сюда, желая кончить свою жизнь в благочестии . [6]

Большинство украинского духовенства, гетман и московское правительство стали считать Гедеона наиболее подходящим кандидатом на митрополита. Только Лазарь Баранович, который, по-видимому, сам претендовал на Киевскую митрополию, не поддержал его кандидатуру. После того, как Емельян Украинцев встретился с Гедеоном в ноябре 1684 года и нашел его вполне подходящим для занятия киевского престола, гетман Самойлович предложил немедленно отправить его для доставки в Москву. Однако Украинцев посоветовал гетману этого не делать, чтобы не спровоцировать конфликт с архиепископом Черниговским:

Если бы архиепископ Черниговский ненавидел епископа Луцкого, то ты, гетман, не отпустил бы его, епископа Луцкого, тотчас в Москву, а сначала дал бы духовенству и мирянам избрать митрополита в Киев. [7]

Именно этот план, предложенный Емельяном Украинцевым, и был реализован.

Первая попытка получить согласие

Перед Собором в Киеве по избранию нового митрополита московское правительство пыталось получить согласие Вселенского Константинопольского патриарха на передачу Киевской митрополии в ведение Московского патриарха. Для переговоров в Константинополь был отправлен грек Захария Софир . Он взял с собой письмо московского царя Ивана V и Петра Великого на имя патриарха Иакова от 11 декабря 1684 года. В нем содержалась просьба уступить Московскому патриарху право рукополагать киевских митрополитов. [8] Однако патриарх ответил, что сейчас в Османской империи смутное время: визирь при смерти, и неизвестно, кто будет на его месте, и поэтому ничего сделать нельзя. [9] Так что просьба Москвы осталась неудовлетворенной. После этого московское правительство и гетман Самойлович решили действовать, не дожидаясь благословения из Константинополя.

Избрание Гедеона митрополитом

Собор по избранию нового митрополита был созван в Киеве 8 июля 1685 года в Софийском соборе . Состав его участников достаточно ясно отражал реальное положение дел в митрополии. Лазарь Баранович на собор не явился, « откликнулся на слабость своего здоровья » [10] . Более того, архиепископ Черниговский даже не прислал в Киев своих доверенных лиц. Как писал в Москву гетман Самойлович, « на соборе не было никого из Черниговской епархии, как архимандритов, так и игуменов, и протопопов » [11] . Делегатов от епархий, оставшихся на территории Речи Посполитой, в Киеве не было. Поэтому в Софийском соборе присутствовали только представители духовенства Киевской епархии — «вся Киевская епархия из духовного чина первосвятительского». [12] При этом количество светских чинов, отправленных гетманом на совет, было весьма значительным. В Софийской церкви присутствовали черниговский полковник Василий Борковский, войсковой есаул Иван Мазепа , переяславский полковник Леонтий Полуботок, киевский полковник Григорий Карпов и нежинский полковник Яков Жураковский. Таким образом, представителей духовенства на совете было «гораздо меньше», чем посланников гетмана.

После начала заседаний собора стало ясно, что духовенство вовсе не горит желанием « оставить прежнее послушание престолу Константинопольскому, из-за чего многие смущаются » [13] . Однако, несмотря на противодействие духовенства, по настоянию гетмана Самойловича собор все же избрал на киевский престол Гедеона Святополка-Четвертинского .

Примечательно, что сам епископ Гедеон в работе собора участия не принимал. Уже после выборов к нему была направлена делегация в составе игуменов Феодосия (Углицкого) и Иеронима (Дубины), которые сообщили ему о результатах выборов.

Протест киевского духовенства

Неудивительно, что киевское духовенство решило выразить протест действиям собора. Иногда думают, что недовольные созвали в Киеве новый Собор, который направил свой протест гетману Самойловичу. Однако текст этого протеста не дает оснований полагать, что в Киеве был созван альтернативный Собор. Скорее всего, протест был заявлен представителями духовенства, которые собрались в Софии 8 июля. Содержание этого документа позволяет сделать вывод, что, по сути, вызвало беспокойство у украинского духовенства. [14]

Прежде всего, протестующие считали, что Собор 8 июля не имел права принимать решение о переходе в другую каноническую юрисдикцию. По их мнению, этот вопрос должны решать два патриарха — Константинопольский и Московский. Отторжение митрополии от Константинополя может также негативно отразиться на жизни тех епархий, которые остались на территории Речи Посполитой. Переход в юрисдикцию Москвы мог стать поводом для усиления греко-католической пропаганды в Речи Посполитой. Однако наибольшие опасения у украинского духовенства вызывала перспектива потери киевскими митрополитами тех привилегий, которые они имели ранее. В протесте прямо говорится, что в случае подчинения Москвы Москве свободных выборов митрополита больше не будет, «но кто от патриарха пришлют, тот и митрополит». Протестующие также опасались, что отныне Московский патриарх будет вмешиваться в церковные дела киевского митрополита. Подтверждением своих опасений они назвали события, произошедшие на Слободской Украине после открытия Белгородской митрополии.

Слободская Украина охватывала нынешнюю Харьковскую, часть Сумской, Донецкой и Луганской областей Украины и часть Белгородской, Курской и Воронежской областей России. Во время войны Богдана Хмельницкого происходило массовое заселение этих земель украинскими казаками и крестьянами. Переселенцы присягали на верность московскому царю, за что получали от него особые вольности. В церковном отношении территория Слободской Украины подчинялась Московскому Патриарху. С 1657 по 1667 годы эти земли непосредственно входили в Патриаршую область. Но на Московском соборе 1667 года была основана Белгородская митрополия, в состав которой вошла значительная часть Слободской Украины. Первым митрополитом Белгородским стал серб Феодосий. Позже в Белгород стали назначаться епископы из Великой Руси, которые активно внедряли здесь московские порядки. [15]

В этом протесте киевское духовенство перечисляет следующие изменения, произошедшие в церковной жизни Слобожанщины :

- Церковная подать теперь взималась не с числа церквей, а с числа дворов в каждом приходе, для чего все члены приходов были тщательно переписаны.

- Священник был подвергнут телесному наказанию за сокрытие доходов, а также за другие, менее тяжкие преступления.

- Миряне также облагались новыми налогами: « кто утонет, кого громом ударит, или внезапной смертью умрет — за то митрополиту платится по гривне » [16] .

- Церковные книги киевской печати были заменены московскими, киевское церковное пение также было отменено и введено московское церковное пение.

- Священники были обязаны крестить детей не обливанием, а только погружением, поэтому многие необычные священники «топили детей в пригородах».

- В церквях с престолов сняли прежние антиминсы и заменили их новыми, подписанными Московским Патриархом.

- Прежние ставленники и постриги были изъяты у духовенства, а « взамен выданы были новые московские, но не на счет священников ». [17]

Киевское духовенство опасалось, что все эти нововведения будут внедряться в Киеве теми же методами, если их митрополия войдет в состав Московского патриархата.

Гетман Иван Самойлович, сообщая патриарху и великим государям [18] о том, что состоялись выборы митрополита, просил сохранить за киевским архипастырем его прежние привилегии. Он просил сохранить порядок избрания митрополита свободным голосованием, чтобы московский патриарх рукополагал только митрополита Киевского, но не вмешивался в его дела. Гетман просил разрешить Киевской митрополии иметь собственную типографию и школы. Он также считал необходимым, чтобы патриарх Иоаким испросил у Константинополя благословение на переход Киевской митрополии в новую юрисдикцию. При этом Самойлович считал целесообразным сохранить за киевским митрополитом титул «экзарха Вселенского Константинопольского патриархата». [19]

Одобрение митрополита Гедеона

Патриарх Иоаким одобрил выборы в Киеве. В сентябре он направил епископу Гедеону письмо, поздравляя его с избранием и приглашая приехать в Москву. [20] Письмо аналогичного содержания было отправлено гетману Самойловичу. Интересно, что в этих письмах молчанием обойден вопрос сохранения древних привилегий Киевской кафедры . Великие московские правители также направили гетману письмо, в котором, в отличие от патриарха Иоакима, обещали сохранить все перечисленные гетманом привилегии Киевской митрополии. Отвергнуто было лишь предложение сохранить титул экзарха Вселенского Константинопольского патриарха после митрополита Киевского. [21]

В октябре Гедеон отправился в Москву, где 8 ноября 1685 года был назначен митрополитом Киевским. В Успенском соборе Кремля он принес присягу на верность патриарху Иоакиму « и если случится, то ему благословить будущего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и весь Преосвященнейший Собор — преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов Российских » [22] .

Таким образом, переход Киевской митрополии в юрисдикцию Москвы фактически состоялся. Однако с канонической точки зрения данное синодальное послание не могло считаться легитимным без его одобрения (пусть и ретроспективного) Вселенским Константинопольским Патриархом.

Переговоры с Вселенским Константинопольским Патриархатом

Посольство в Константинополе

В ноябре 1685 года в Константинополь был отправлен дьякон Никита Алексеев. Когда он проезжал через Украину, к нему присоединился личный посланник гетмана Лисицы Ивана Павловича. Им было поручено просить Вселенского Патриарха Константинопольского о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. Послам были вручены грамоты патриарха Иоакима, царей Ивана и Петра Алексеевичей и гетмана Ивана Самойловича.

Политическая подоплека

Следует иметь в виду, что к середине XVII века между восточными патриархами и московскими государями сложились довольно тесные отношения. Греческое духовенство регулярно посещало Москву, получая щедрую милостыню. При этом контакты греческих иерархов с Москвой не ограничивались исключительно церковной сферой. Еще в конце XVI века восточные патриархи стали, по выражению профессора, «политическими агентами» московских царей. Они доставляют в Москву сведения о политической ситуации в Османской империи . Патриарх Иерусалимский Досифей в одном из своих посланий, адресованных московскому царю, прямо писал: « В вашем богохранимом государстве мы имеем чин осведомителя ». Однако материальный интерес был не единственным стимулом, который побуждал греческих иерархов к такому сотрудничеству. Православное духовенство с энтузиазмом восприняло и всячески поддерживало политическое усиление Москвы, надеясь, что со временем именно московский царь поможет грекам свергнуть ненавистное османское владычество.

Деятельность восточных иерархов в пользу политических интересов Москвы беспокоила османское правительство, которое пристально следило за всеми контактами патриархов с московскими послами. Патриарх Парфений был повешен за тайные связи с Москвой, а патриархи Александрийский Паисий и Макарий Антиохийский лишились кафедр за поездку в Москву. Во второй половине XVII века московским послам в Константинополе разрешалось встречаться с патриархами только после решения всех политических вопросов с визирем.

С самого начала освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого восточные патриархи считали ее закономерным результатом присоединения Украины к Московской империи. Еще в декабре 1648 года патриарх Иерусалимский Паисий встретился с Хмельницким по пути в Москву и пытался склонить его к принятию московского подданства. Того же самого он просил и в Москве. В 1651 году то же самое сказал и патриарх Константинопольский в беседе с посланником Хмельницкого в Константинополе. Посреднические услуги в установлении контактов Хмельницкого с Москвой взяли на себя и другие восточные иерархи. По мнению греков, присоединение Украины к Московскому государству давало надежду на совместный поход казаков и московитов против татар и османов.

Весьма характерно, что тот же патриарх Паисий Иерусалимский надеялся, что после Украины в состав Московского царства войдут и Дунайские княжества ( Валахия и Молдавия ) . В 1655 году он даже напрямую просил царя Алексея I Тишайшего принять под свое покровительство Молдавское княжество. Эту просьбу поддержал патриарх Антиохийский Макарий. Однако этот план не был реализован.

Начало переговоров

Московские послы прибыли в Адрианополь весной 1686 года. Здесь грек Юрий Мецевит рекомендовал им сначала пойти к визирю и попросить его помочь решить вопрос о Киевской митрополии. Благодаря Алексееву такое предложение показалось странным. Он считал это чисто церковным делом, а потому думал, что патриарх может решить его, не советуясь с визирем. На что Мецевит возразил: « Если патриарх сделает это дело без указа визиря, а какой-нибудь митрополит донесет, что патриарх списывается с Москвой, то патриарх будет немедленно казнен ».

Затем послы попытались встретиться с Иерусалимским патриархом Досифеем, которого Москва справедливо считала своим союзником. Однако и этот иерарх отказался встречаться с делегацией без разрешения визиря. Тогда Алексеев все же обратился к визирю и с его согласия отправился на встречу с Досифеем.

Переговоры с Патриархом Иерусалимским

В беседе с московскими послами патриарх Досифей весьма резко высказался против подчинения Киевской митрополии Москве. Он считал глубоко порочным сам образ московского правительства. Досифей совершенно справедливо заметил, что прежде ему следует получить благословение Константинополя, а уж потом доставлять в Москву митрополита Киевского:

А затем послал просить благословения, когда уже доставлено! Это разделение Восточной Церкви! [23]

Вероятно, после беседы с Алексеевым и Лисом патриарх Досифей направил московским царям и патриарху Иоакиму письмо, в котором доказывал незаконность и нецелесообразность их дела. [24]

Одним из важнейших аргументов Патриарха Досифея против принятия Киевской митрополии в Московский патриархат было опасение, что этот акт не будет признан в Речи Посполитой, где находилась большая часть митрополии. Православные, проживающие в Речи Посполитой, будут искать себе другого митрополита, что может привести к новому расколу . [25]

Интересна строгая нравственная оценка, данная патриархом Досифеем действиям Москвы:

Какая вина вырвать чужую епархию? Разве нет стыда у людей, разве нет греха у Бога? Таким образом вы посылаете деньги и сводите людей с ума, принимаете письма, противные Церкви и Богу. Ваш посланник сказал нам, что он не привез от вас письма, но приказал ему дать нам милостыню, если мы дадим ему письмо, которое он хочет; а если мы не дадим ему, он не даст нам его . [26]

Из этих слов патриарха Досифея становится ясно, что московский посланник вел в Адрианополе открытую сделку. Он предложил Досифею щедрую «милостыню» за содействие в получении отпускного удостоверения. Возмущенный первоиерарх Иерусалимской Церкви назвал это явной симонией и вымогательством «для унижения Восточной Церкви» [27] .

Однако в письме к московским государям патриарх Досифей писал, что хотя действия патриарха Иоакима не заслуживают одобрения, он, Досифей, рад, что Киев наконец обрел митрополита, «его рукоположение принимаем, а остальное оставляем, молим Господа Христа, чтобы Он дал ему силы творить добро добровольно по-Божию». [28]

Однако патриарх Досифей наотрез отказался выступить посредником в переговорах между московскими послами и Вселенским Константинопольским патриархом.

Торг за мегаполис

Из письма Досифея патриарху Иоакиму видно, что даже когда Алексеев и Лис были в Адрианополе, сам Константинопольский патриарх Дионисий пытался установить с ними связь. Досифей говорит, что к Алексееву от имени Дионисия обратился архимандрит, который прямо просил у московского посланника денег на выдачу нужной грамоты. Однако Алексеев ответил: «пусть он сначала даст ему Акт, а потом уже возьмет с него деньги» [27] .

Когда стало ясно, что напрямую с патриархом вопрос решить не удастся, московские послы отправились к визирю. И вот еще один аспект этого дела.

Политическая основа

Время прибытия Алексеева и Лисицы в Адрианополь было временем тяжелого кризиса Османской империи. В 1683 году османы начали очередную войну с Австрией. 16 июля они осадили Вену, после чего по всей Европе началась паника. В войну вступили Речь Посполитая и Венеция. Король Речи Посполитой Ян III Собеский со своей армией подошел к Вене и полностью разгромил османов. Великий визирь Кара-Мустафа бежал с поля боя и позже был казнен по приказу султана, традиционной казнью для османской знати — удушением шелковым шнуром. Союзная армия контратаковала. Османы терпели одно поражение за другим. В 1686 году они оставили венгерскую столицу, которую удерживали более 140 лет. [29]

Так вот московские послы прибыли в Османскую империю в самый разгар этой войны, когда положение Османской империи стало близким к катастрофическому. В это же время Москва в 1681 году заключила мирный договор с Османской империей, и потому рассматривалась султаном как потенциальный союзник. К тому же, несмотря на Андрусовский мир (1667), Московия продолжала воевать с Речью Посполитой, в то время одним из главных врагов Османской империи. В этой ситуации визирь решил сделать все возможное, чтобы удовлетворить просьбу московских государей о подчинении патриарха Иоакима Киевской митрополии, надеясь укрепить его дружбу с Москвой. И когда Алексеев приехал к нему, « визирь проявил полную готовность исполнить все его пожелания, и, между прочим, обещал призвать к себе Досифея и приказать ему исполнить просьбу московского правительства относительно Киевской митрополии » .

Согласие патриархов Досифея и Дионисия

После встречи с визирем Алексеев вновь посетил патриарха Досифея и нашел в нем полную перемену:

Я нашел в правилах, что всякому епископу свободно отпускать из своей епархии к другому епископу; я уговорю патриарха Дионисия исполнить волю царя, а сам напишу великим императорам и патриарху Иоакиму и благословения от себя особенно, а не вместе с Дионисием . [30]

Документальным свидетельством этой перемены являются послания патриарха Досифея, адресованные православному населению Речи Посполитой и гетману Самойловичу. В них архиепископ Иерусалимский призывал считать Гедеона (Святополка-Четвертинского) истинным митрополитом Киевским и содействовать ему в его архипастырском служении. [31] Патриарх Досифей получил от Никиты Алексеева 200 рублей за столь существенную корректировку своего положения. [32]

Тем временем в Адрианополь прибыл Константинопольский патриарх Дионисий. Ему пришлось встретиться с визирем, чтобы получить подтверждение своих полномочий. Дионисий избирался пять раз в течение своей жизни, а затем был низложен с патриаршего престола Константинополя. В 1686 году он вступил на патриарший престол в четвертый раз. [33] Узнав волю визиря, Дионисий пообещал выполнить просьбу Москвы, как только вернется в Константинополь и созовет собор митрополитов.

В мае, вернувшись в Константинополь, Патриарх Дионисий написал письмо московским императорам Патриарху Иоакиму и гетману Самойловичу, в котором говорилось о его согласии на разрешение Московского Патриарха рукополагать митрополитов в Киевскую митрополию. [34] В то же время Патриарх Досифей отметил, что Константинополь дал разрешение РПЦ только на рукоположение киевских митрополитов в Москве, тогда как Киев остаётся епархией Вселенского Константинопольского Патриархата. [35]

Константинопольский собор 1686 г.

Наконец, в июне в Константинополе был созван Собор епископов, на котором было принято окончательное решение по этому вопросу. Собор издал грамоту, объявляющую Гедеона Святополка-Четвертинского законным митрополитом Киевским. Помимо патриарха Дионисия, грамоту подписали еще 21 митрополит. [36] Кроме того, Дионисий в июне издал еще две грамоты, адресованные гетману Самойловичу и всем верным чадам Киевской митрополии, в которых сообщил, что предоставляет право поставлять митрополита Киевского Московскому патриарху, и повелел отныне отправлять всех новоизбранных митрополитов для посвящения в Москву. [37] [38] Митрополит Киевский был первым, кто упомянул это имя в диптихе Вселенского Патриарха Константинопольского, так что это было свидетельством власти Вселенского Престола над Митрополитом Киевским, и означало, что Киевская митрополия продолжает оставаться частью Вселенского Патриархата Константинопольского . [35]

Никита Алексеев вручил Патриарху Дионисию за эти документы 200 золотых и «три сорока соболей», [39] за что получил от Дионисия собственноручную расписку. Примечательно, что в своем послании московским царям Вселенский Константинопольский Патриарх просил выслать «жалованье» и другим епископам, подписавшим акт. [32]

Изменение политических обстоятельств

Быстрое завершение дела о подчинении митрополии объясняется, прежде всего, стремлением османского правительства сохранить мир с Москвой. Однако надежды визиря оказались тщетными. Весной 1686 года, когда московские послы находились в Османской империи, в Москве уже велись переговоры с личными представителями короля Речи Посполитой о подписании мирного договора. 21 апреля был заключен договор о вечном мире с Речью Посполитой. Москва обязалась разорвать мир с османским султаном и крымским ханом и немедленно направить войска к крымским переправам для защиты Речи Посполитой от татарских нападений. Правительство Речи Посполитой, со своей стороны, гарантировало, что православное население в Речи Посполитой не может быть насильно обращено в греко-католицизм , а высшее православное духовенство будет рукоположено митрополитом Киевским. [40]

Однако этот договор мог вступить в силу только после его подписания королем Речи Посполитой. Поскольку в это время Ян III Собеский находился в военном походе в Молдавское княжество , договор был им подтвержден только осенью 1686 года. В это же время в Москве было принято решение об организации военного похода против Крымского ханства , союзника Османской империи .

Это фактическое объявление войны Османской империи едва не перечеркнуло результаты миссии дьякона Никиты Алексеева. На обратном пути из Константинополя московский посол вместе со своими дипломами был арестован проездом через Крым. Московское правительство едва успело освободить его, отправив взамен крымскому хану важного татарского пленника.

Как только в Константинополе узнали о заключении Москвой «вечного мира» с Речью Посполитой, положение патриарха Дионисия стало крайне незавидным. Против него немедленно образовалась оппозиция в Синоде. Недовольные Дионисием, епископы обвинили его в тайных связях с Москвой, ссылаясь на то, что он позволил Московскому патриарху рукоположить митрополита Киевского. В результате Дионисий лишился патриаршества через два месяца после своего официального вступления на Константинопольский престол.

В 1687 году Константинопольский собор осудил патриарха Дионисия за передачу Киевской митрополии Москве, расценив этот акт как симонию , т. е. взяточничество, и лишил Дионисия патриаршего престола. Таким образом, действия патриарха Дионисия собор признал незаконными.

Поглощение митрополии Московским Патриархатом

Ни одно из условий Синодальной грамоты 1686 года Московским Патриархатом не было соблюдено : избрание митрополита перешло в руки Московского Синода, поминовение Вселенского Патриарха прекратилось одним из первых (особенно в XX веке), привилегии Киевского митрополита были отменены, а сама Киевская митрополия как церковная единица прекратила свое существование. [41] [42]

Сужение юрисдикции Киевского митрополита

Конфликт Гедеона Святополка-Четвертинского с Лазарем Барановичем привел к тому, что последний решил выйти из-под юрисдикции Киевского митрополита и подчиниться непосредственно Московскому патриарху. Таким образом, Черниговская епархия фактически вышла из состава Киевской митрополии. Похожая судьба постигла и Могилевскую епархию . С начала XVIII века епископы здесь назначались не из Киева, а из Москвы (со времени основания Синода, соответственно, из Санкт-Петербурга ).

Несмотря на гарантии, данные правительством Речи Посполитой в 1686 году, греко-католическая пропаганда не была остановлена. В результате к началу XVIII века Львовская , Луцкая и Перемышльская епархии окончательно стали католическими . Так, через двадцать пять лет после присоединения к Московскому Патриархату, митрополит Киевский из главы большого автономного церковного округа стал единоличным правящим епископом Киевской епархии.

Его два преемника, Варлаам Ясинский (1690—1707) и Иоасаф Кроковский (1708—1718), избирались на соборы в Киеве и были рукоположены только в Москве. Однако после проведения Петром I синодальной реформы право избирать митрополитов свободными голосами киевского духовенства было утрачено.

Потеря статуса метрополии

В 1722 году Киевский архипастырь был «избран» по новой схеме. Синод предложил императору четырех кандидатов, из которых Петр Великий выбрал Варлаама (Вонятовича), занимавшего киевский престол до 1730 года. Примечательно, что епископ Варлаам больше не получал сан митрополита, а только архиепископа. С тех пор Киевская митрополия фактически стала одной из рядовых епархий Русской Церкви.

Постепенно особенности украинского церковного пения, украинского произношения богослужебных текстов, украинского книгопечатания в значительной степени нивелировались. Поэтому опасения, высказанные украинским духовенством в 1685 году, оказались вполне обоснованными.

Причины Синодальной грамоты 1686 года

События 1686 года ярко отразили внутреннее состояние Московского Патриархата, Вселенского Константинопольского Патриархата и Киевской митрополии . Прежде всего, Москва, чувствуя свою политическую мощь, считала допустимым существенно отступать от канонического порядка в решении церковных вопросов. И процедура избрания митрополита Гедеона, и его интронизация в Москве, и ретроспективное благословение Вселенского Константинопольского Патриарха были осуществлены через прямое нарушение канонов. Во-вторых, поведение восточных иерархов при решении этого вопроса полностью определялось двумя факторами — позицией османского правительства и личной материальной выгодой. Изменение настроений Иерусалимского Патриарха Досифея после встречи московских послов с визирем показывает, что даже этот, не самый плохой представитель греческого епископата, сумел существенно скорректировать свои канонические взгляды под влиянием этих двух факторов. Наконец, через тридцать лет после Переяславской рады украинское духовенство сильно изменилось, и, по выражению Н. Д. Полонской-Василенко, с ним произошла «великая эволюция». Если в 1654 году оно твердо отстаивало свое каноническое подчинение Константинополю, то в 1685 году смиренно передало этот вопрос на усмотрение Константинопольского патриарха. Примечательно, что никаких протестов против процедуры избрания и посвящения митрополита Гедеона не было ни со стороны гетмана, ни со стороны казацкой старшины, ни со стороны церковных братств.

Условность Синодальной грамоты вполне очевидна в связи с политической обстановкой второй половины XVII в. Процесс интеграции Украины в Московское государство не мог не привести к постепенному сглаживанию особенностей ее административного устройства, местного самоуправления, системы образования. В этом контексте вхождение Киевской митрополии в состав Московского Патриархата после Переяславской рады было неизбежным. Эту неумолимую логику исторического процесса хорошо понимали и российские, и украинские историки. Например, профессор Илларион Огиенко , впоследствии митрополит Иларион, писал, что присоединение Киевской митрополии к Московскому Патриархату:

логически вытекало из присоединения политического, из акта 1654 года, и не было сил помешать этому. Тридцать два года (1654–1686) духовенство отстаивало независимость своей Церкви – и можно только удивляться, что оно так упорно и долго не отказывалось от своей свободы [43]

Отмена Синодальной грамоты 1686 года

Передача Киевской митрополии под контроль Московской православной церкви никогда не была признана Вселенским Константинопольским патриархатом. Условия, изложенные в Синодальном послании, Московской православной церковью не были выполнены: выборы митрополита перешли в руки Русского синода, поминовение Вселенского Константинопольского патриарха прекратилось, привилегии Киевского митрополита были упразднены, даже митрополия перестала существовать как церковная единица. [42] Украинская национальная церковная историография всегда отрицала передачу Киевской митрополии под омофор Русской православной церкви.

В XX веке Вселенский Константинопольский Патриархат неоднократно критиковал события 1686 года. В 1924 году Вселенский Патриарх Григорий VII дал Польской Автокефальной Православной Церкви томос об автокефалии , мотивируя это тем, что присоединение Киевской митрополии к Московскому Патриархату было осуществлено не по церковным канонам. Так в 1924 году в томосе Патриарха Григория VII о даровании автокефалии Польской Автокефальной Православной Церкви говорится, что автокефалия предоставляется:

внимая громкому голосу канонического долга, возлагающего на наш Святой Вселенский Престол попечение о Святых Православных Церквах, находящихся в нужде; видя, что и история свидетельствует в пользу вышесказанного (ибо написано, что отчуждение от нашего Престола Киевской Митрополии и зависимых от нее Православных Церквей Литовской и Польской, а также присоединение их к Святой Московской Церкви, с самого начала не были согласны с законными каноническими предписаниями, не соблюдалось и то, что совместно было заявлено о полной церковной самостоятельности митрополита Киевского, носившего титул Экзарха Вселенского Престола). [44] [45] [46]

Патриарх Григорий VII назвал три основания, позволившие ему предоставить автокефалию Православной Церкви в пределах Польской Республики. Это, во-первых, необходимость примирения церковных границ с новыми политическими границами, во-вторых, право Константинопольского Патриаршего Престола оказывать поддержку православным церквям «в затруднении» и, в-третьих, нарушение канонических правил, допущенное в 1686 году (православные епархии Польши, Литвы и Белоруссии в 1686 году входили в состав Киевской митрополии). Однако акт 1686 года Патриархом Григорием не был отменен.

В 1990 году Вселенский Патриарх Димитрий в письме Патриарху Московскому Алексию II написал , что Вселенский Патриархат Константинополя признал Русскую Православную Церковь в пределах 1589 года. На тех же основаниях в 2019 году был выдан Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. То есть Синодальную Грамоту о «передаче» Киевской митрополии Дионисий Константинопольский Патриархат не признал.

Большой резонанс имело заявление, сделанное в марте 2005 года архиепископом Скопельским Всеволодом (Майданским), которого справедливо считали куратором «украинской политики» Вселенского Константинопольского Патриархата. На встрече с президентом Виктором Ющенко он заявил, что Вселенский Константинопольский Патриархат никогда не признавал легитимность перехода Киевской митрополии в состав Московского Патриархата, а потому Константинополь и по сей день продолжает считать Украину своей канонической территорией. Это заявление вызвало резкие протесты со стороны Русской Православной Церкви, однако Константинополь официально ничего не опроверг (как и не подтвердил).

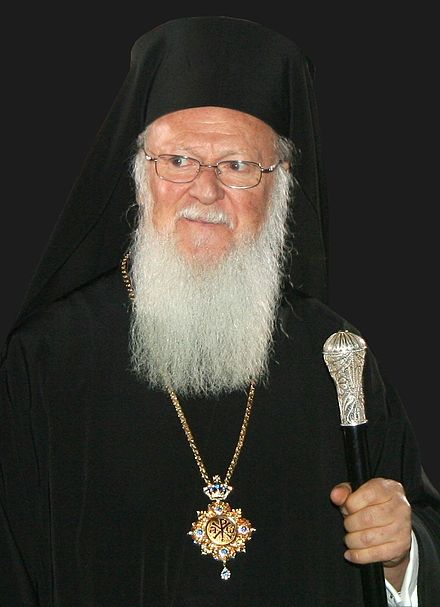

В 2008 году во время юбилейных торжеств, посвященных 1020-летию Крещения Киевской Руси в Киеве , Вселенский Патриарх Варфоломей I неоднократно называл Константинопольский Патриархат Матерью-Церковью по отношению к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата . Он подчеркнул, что его Церковь согласилась «ограничить себя» для содействия более полному использованию «духовного наследия Византии», а также для защиты православной идентичности украинского народа.

Патриарх Варфоломей поставил события 1686 года в один ряд с дарованием автокефалии ряду поместных Церквей на Балканах : Греции , Сербии и Албании .

Перед избранием Предстоятеля Православной Церкви Украины Патриарх Варфоломей I направил митрополиту Онуфрию письмо, в котором предупредил его об утрате титула «митрополит Киевский»: « В виде строгости и милосердия сообщаем Вам, что после избрания Вы сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы и сейчас носите с нарушением описанных условий официальных документов 1686 года ». [47] Такое же мнение высказал и епископ Евстратий Зоря. [48]

Священный Синод Вселенского Патриархата на заседании 11 октября 2018 года « отменил Синодальную грамоту 1686 года, изданную в обстоятельствах того времени, которая давала право только Московскому Патриарху рукополагать избранного духовенством и верующими своей митрополии митрополита Киевского , который должен был упоминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха во всех богослужениях, провозглашая и подтверждая его каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинопольской». [3]

Также Синод Вселенского Патриархата снял анафему с Патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета . Ему и главе Украинской Православной Автокефальной Церкви Макарию был возвращен канонический статус. [49] Ранее, в сентябре 2018 года, архиепископ Телмисский Иов (Геча) заявил, что Вселенский Константинопольский Патриархат не признает каноническую анафему, наложенную Московским Патриархатом на украинского гетмана Ивана Мазепу : [50]

Несмотря на наложение неканонической анафемы на гетмана Мазепу Русской Церковью, представители Вселенского Патриархата ее не признали, так как она была наложена по политическим мотивам как средство политических и идеологических репрессий и не имела никаких религиозных, теологических или канонических оснований. Во время эмиграции в Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался православным священникам Вселенского Патриархата. Именно они наставляли его на смертном одре и отпустили ему грехи, а затем похоронили. Его тело было предано земле в православной церкви в городе Варница, которая находилась в юрисдикции Вселенского Патриархата, а затем перезахоронено в Галаце на Дунае, где местный митрополит отслужил отпевание в центральном соборе монастыря Святого Георгия. Этот митрополит был иерархом Вселенского Патриархата. Так что можно сказать, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви, Вселенскому Патриархату!

В октябре 2020 года Вселенский Патриарх Варфоломей I написал письмо, в котором заявил, что с момента Объединительного Собора и предоставления Томоса Православной Церкви Украины «новая автокефальная Церковь Украины является единственной канонической Православной Церковью в Украинском Государстве , и Его Блаженство Митрополит Киевский и всея Украины должен быть признан каноническим Предстоятелем. Согласно каноническому принципу территориальности, который является неотъемлемым и постоянным фактом православной экклезиологии, ни одна Церковь не может находиться в юрисдикции Церкви Украины. Тем не менее, в духе пастырской бдительности мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а только как титулярных или проживающих на Украине иерархов, согласно 8-му правилу Никейского Собора, надеясь, что по воле Божией они вскоре будут объединены с поместной Церковью. По этой причине Его Высокопреосвященство Онуфрий больше не рассматривается как канонический Митрополит Киевский, но как иерарх, проживающий в Киеве, как это было опубликовано в Ежегоднике Вселенского Патриархата за 2020 год." [51] [52]

Церковно-канонический аспект

Московский Патриархат всегда считал это событие каноническим и оправданным присоединением, даже « возвращением западнорусской митрополии в состав Матери-Церкви », и категорически и жестко реагировал на любые попытки поставить этот тезис под сомнение.

В то же время полуавтономная Украинская православная церковь Московского патриархата в целом демонстрировала более осторожный подход к проблеме. В частности, ее историки и канонисты не игнорировали факты нарушения канонов, несогласия тогдашней иерархии, но и не отрицали факта сегодняшнего подчинения Московскому патриархату, подчеркивая позднее восприятие этого события. [53] Вместо этого в последние годы РПЦУ активно пытается вернуть себе все автономные права, которые были отменены Петром I, оставаясь при этом в юрисдикции Московского патриархата. Лишь с интронизацией патриарха Кирилла Гундяева расширение этих прав было полностью приостановлено.

Мысли теологов

По мнению Константина Ветошникова, доктора теологии Университета Аристотеля в Салониках ( Греция ), научного сотрудника Византийской библиотеки (Коллеж де Франс, Париж), подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху изначально было осуществлено без разрешения существенного канонического преступления «и нарушения следующих канонов: 35 правил Апостольских, 6 правил I Вселенского собора, 13 правил Антиохийского собора, 22 правил Антиохийского собора, 15 правил Сардийского собора; вторжение в чужую епархию осуждается в соответствии с канонами 2 правила II Вселенского собора, 13 и 22 правил Антиохийского собора, 3 правила Сардийского собора; подчинение чужих провинций, а также нарушение древних прав церквей осуждается в соответствии с канонами 8 правила III Вселенского собора, 39 правила VI Вселенского Собора. [42]

Смотрите также

Ссылки

- ^ Yekelchyk, Serhy (2019). Украина: Что нужно знать каждому (2-е изд.). Нью-Йорк: Oxford University Press . С. 34, 65. ISBN 9780197532102.

- ^ "Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον" . ec-patr.org . Архивировано из оригинала 7 октября 2018 года . Проверено 28 декабря 2018 г.

- ^ ab "РІШЕННЯ СИНОДУ: УКРАИНСКАЯ ЦЕРКВА ОТРИМАЄ ТОМОС. Повний текст". Украинская Правда (на украинском языке) . Проверено 31 августа 2019 г.

- ^ Яковенко С. Г . Западнорусская Церковь в последней трети XVII в. // Макарий (Булгаков) , митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Книга седьмая. М., 1996. С. 536.

- ^ Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссией для разбора древних актов, высшей учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (дали — АЮЗР). Часть первая. Том В. Акты, связанный с делом о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620—1694). — Киев, 1872. — С. 42.

- ^ Соловьев С. М . Сочинения. В 18 кн. Кн. VII. Т. 13—14. История России с древнейших времен / Отв. ред. И. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев. М., 1991. С. 371

- ^ Там само. С. 372.

- ^ Повторный текст листа опубликован на: АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 46—50

- ^ Соловьев С. М . Оп. цит. Кн. VII. С. 376.

- ^ Письмо гетмана Ивана Самойловича к царям Иоанну и Петру Алексеевичам. 20.07.1685 // АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 66.

- ^ Там само. С. 66.

- ^ Там само. С. 65.

- ^ Письмо гетмана Ивана Самойловича к царям Иоанну и Петру Алексеевичу. 20.07.1685 // АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 66.

- ^ Повністю этой документально опубликовано: АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 55—61.

- ^ Багалий Д. І. История Слободской Украины. Харьков, 1993. С. 179.

- ^ АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 60.

- ^ АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 61

- ^ С 1682 по 1696 годы в Москве существовали правила царей Петра и Ивана Алексийовича по регентству царей Софии.

- ^ АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 68.

- ^ АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 84—85.

- ^ Текст грамоты див.: АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 93—101.

- ^ "23. Исповедь Гедеона Четвертинского при посвящении его в митрополита Киевского. 1685 г., 8 ноября".XXIII. Исповедение, возобновленное Гедеоном Четвертинским при посвящении его в Киевские митрополиты. 1685 г., 8 ноября.. Архив Юго-Западной России, Ч. 1 [ Архив Юго-Запада России, Часть 1 ] (PDF) . Том. В. 1872. с. 103.

. . . и еще случаются и по немъ благословеніемъ божіимъ будущему святѣйшему патриарху Московскому и всея Россіи, и всему преосвященному собору — Российскимъ преосвященнымъ митрополитамъ, архиепископамъ и епископамъ, . . .

- ^ Соловьев С. М . Оп. цит. Кн. VII. С. 377

- ^ Публикации опубликованы в: АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 142—158.

- ^ АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 144.

- ^ Там сам. С. 144—145

- ^ ab Там сам. С. 145.

- ^ Там само. С. 153.

- ^ Шимов Я. Австро-Венгерская империя. М., 2003. С 108—111.

- ^ Соловьев С. М. Оп. цит. Кн. VII. С. 378.

- ^ Обидви грамоты опубликованы в: АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 160—166.

- ^ аб Соловьев С. М . Оп. цит. Кн. VII. С. 378.

- ^ Лебедев А. П . История Греко-Восточной церкви под властью Турок: От падения Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени: В 2 кн. СПб., 2004. Кн. 1. С. 270—271.

- ^ АЮЗР . Ч. 1. Т. В. С. 166—177.

- ^ ab Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος) (2020). H ΑὐΤΟκΕφΑΛη EκκΛηΣίΑ ΤηΣ ΟὐκΡΑνίΑΣ (PDF) . п. 65.

- ^ Текст грамоты: Там же. С. 186—189. На Соборной грамоте требуется увидеть то же самое с виденной Патриаршей грамотой, которую Гедеон утвердил в санах митрополита. Остання була написана лише патриархом Дионисиєм. Її текст див.: Там сам. С. 184—186.

- ^ "Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον" . ec-patr.org . Архивировано из оригинала 7 октября 2018 года . Проверено 28 декабря 2018 г.

- ^ Там сам. С. 182–184, 189–191.

- ^ Там само. С. 177.

- ^ Яковенко С. Г . Оп. цит. С. 541.

- ^ "«Передача» Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 году: канонический анализ » Религия в Украине. Вера и религия. Философия и религия в Украине». www.religion.in.ua . Проверено 30 августа 2019 г.

- ^ abc «Передача» Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 году: канонический анализ » Религия в Украине. Вера и религия. Философия и религия в Украине». www.religion.in.ua . Проверено 30 августа 2019 г.

- ^ Огієнко 1993, с. 194..

- ^ Ісіченко 2008, с. 305..

- ^ Полонська-Василенко 1964, с. 114..

- ^ "Архиепископ Тельмийский Иов (Геча): Автокефалия – это засиб запечетити единство и Церкви в едином державии, и среди Помишними Церквами – интернет-видавництво Церкви" . cerkvarium.org . Архивировано из оригинала 26 февраля 2020 года . Проверено 15 сентября 2019 г.

- ^ "Константинопольский вирішив побавити Онуфрія титула митрополита Киевского - документ" . nv.ua. Проверено 31 августа 2019 г.

- ^ "Онуфрий втратив титул митрополита Киевского и всей Украины, – Зоря" . РБК-Украина (на русском языке) . Проверено 29 августа 2019 г.

- ^ Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и Макария и признал их каноническими (ukrinform.ua)

- ↑ Иерарх Вселенского Патриархата: русская анафема Мазепы неканонична (ukrinform.ua)

- ^ "Веленский патриарх Церкварийу: украинские иерархии под Росією не є місцеві правлячи єпископи - интернет-видовництво Церкварий" . cerkvarium.org . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 года . Проверено 10 декабря 2020 г.

- ^ "Веленский патриарх: РПЦвУ не может быть присутнйою в межах юрисдикции Церкви Украины". Духовний фронт (на украинском языке). 30 октября 2020 г. Проверено 10 декабря 2020 г.

- ^ Бурега, В.В . Присоединение Киевской Митрополии к Московскому Патриархату: Как это было // Богослов.ру. 6 августа 2008 г. [1] Архивировано 31 мая 2009 г. в Wayback Machine .

Дальнейшее чтение

- В документах говорится — современное исследование истории Киевской митрополии Вселенского Константинопольского Патриархата — https://www.ec-patr.org/deltiotypou/ukraine/final%20oukraniko-1.pdf

- Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссией для разбора древних актов, высшей учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. — Часть первая. Том В. Акты, связанный с делом о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620—1694). — Киев, 1872.

- Бурега, В. В . Присоединение Киевской Митрополии к Московскому Патриархату: Как это было // Богослов.ру. — 2008. — 6 авг.[2].

- Власовский І. Ф . Нарис история Украинской Православной Церкви. — Т. 2: (XVII ст). — Нью-Йорк, 1956: Киев: Репринтне видання, 1998. — 399 с. —

ISBN966-7017-05-2. - Исіченко, Игорь, архієпископ (2008). История Христовой Церкви в Украине. — Б. м.: Акта, 2008 .

{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII трудностях. — 2-е изд. — Сергиев Посад: Кн. маг М. С. Елова, 1914. — IV, 567, IX с.

- Каптерев Н. Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским государством с половины XVI до конца XVIII века. — [СПб.]: [Имп. Правосл. палест. о-во], 1895–1898. — 830 с.

- Лебедев А. П . История Греко-Восточной церкви под властью Турок: От падения Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени: В 2 кн. — СПб., 2004.

- Огієнко, И. (1993). Украинская церква: Нариси с историей Украинской православной церкви: У 2 т. н. — Т. 1–2. [ Украинская церковь: Очерки истории Украинской Православной Церкви: в 2 томах ].

ISBN 5-319-01166-0 . - Переяславская умова Украины с Москвой 1654 года. Статьи и тексты // Хто таки Украины и чего хотят / М. С. Грушевский; Укладач, автор передмови и комментаря О. Л. Копиленко. — Киев: Т-во «Знання» Украины, 1991. — 240 с. —

ISBN5-7770-0060-6. - Полонська-Василенко, Х. (1964). Іисторические основы УАПЦ . п. 126.

- Полонська-Василенко Н . История Украины: У 2 т. — Т. 2: От середины XVII столетия до 1923 года. — 3-тє вид. — Киев: Либідь, 1995. — 608 с. —

ISBN5-325-00597-9. - Терновский С . Исследование о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату. — Киев: Губ. тип., 1872. — [4], 172 с.

- Ченцова В. Г. Синодальное решение 1686 г. о Киевской митрополии // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2017. — № 2 (68). — С. 89—110.

- Шевченко О. М . О подпорядке Киевской митрополии Московскому патриархату наприкінці XVII ст. // Український исторический журнал. — 1994. — № 1 (394). — Січень — лютий. — С. 54–61.

- Вселенский престол и Украинская церковь (документы) // Киевская православная богословская академия, сентябрь 2018 г.

Внешние ссылки

- Появился украинский перевод обоснования членства Украины во Вселенском Патриархате // LB.ua 4 октября 2018 г.

- Крамар О. Рейдер Патриархата // Тыжден.ua

- «Письмо Дионисия, бывшего патриарха Константинопольского, к Иоакиму, патриарху Московскому, сообщающее ему, что он, Дионисий, лишен патриаршего сана за то, что допустил передачу Киевской митрополии Московскому патриарху и поручил царям защищать это право. 1688 г.» resource.history.org.ua . Получено 16 января 2019 г.