Сравнительное познание

Сравнительное познание — это сравнительное изучение механизмов и истоков познания у различных видов , и иногда рассматривается как более общее, чем сравнительная психология или похожее на нее . [1] С биологической точки зрения, работа ведется на мозге плодовых мушек , что должно дать методы, достаточно точные, чтобы позволить понять работу человеческого мозга в масштабе, учитывающем отдельные группы нейронов, а не в более региональном масштабе, который использовался ранее. [2] Аналогичным образом, активность генов в человеческом мозге лучше понимается посредством исследования мозга мышей в Сиэтле, в Институте наук о мозге Аллена (см. ссылку ниже), что дает свободно доступный Атлас мозга Аллена . [3] Этот тип исследования связан со сравнительным познанием, но лучше классифицировать как один из видов сравнительной геномики . Все большее внимание в психологии и этологии уделяется биологическим аспектам восприятия и поведения, что сокращает разрыв между геномикой и поведенческим анализом .

Для того чтобы ученые могли лучше понять когнитивные функции у широкого спектра видов, они могут систематически сравнивать когнитивные способности между близко и отдаленно родственными видами [4]. Благодаря этому процессу они могут определить, какие виды давления отбора привели к различным когнитивным способностям у широкого спектра животных. Например, была выдвинута гипотеза о том, что существует конвергентная эволюция высших когнитивных функций врановых и обезьян, возможно, из-за того, что оба являются всеядными, визуальными животными, живущими в социальных группах. [4] Развитие сравнительного познания продолжается уже десятилетиями, включая вклад многих исследователей по всему миру. Кроме того, существует несколько ключевых видов, используемых в качестве модельных организмов при изучении сравнительного познания.

Методология

Аспекты животных, которые можно разумно сравнивать между видами, зависят от вида сравнения, будь то сравнение человека с животным или сравнение животных разных видов, но с почти одинаковой анатомией без общего предка. Это сравнение когнитивных тенденций можно наблюдать у видов, находящихся на больших расстояниях и имеющих схожие биологические особенности. Общее анатомическое исследование, а также естественные вариации долгое время считались аспектами сравнительного познания.

Нейробиология

Современная биологическая антропология предполагает, что сходства в структурах мозга можно в некоторой степени сравнить с определенными аспектами поведения как их корнями. Однако трудно точно количественно определить, какие нейронные связи требуются для продвинутой функции, в отличие от базовых реакционных когнитивных операций, как это было выявлено у мелких насекомых или других организмов с небольшим мозгом. [5] Независимо от этого, были выявлены схемы, общие для большого количества организмов, что предполагает конвергенцию, по крайней мере, эволюции общей нейронной поведенческой пластичности , которая допускает общие функции и тенденции унаследованного поведения. [6] Возможно, это связано с тем, что размер мозга имеет прямую корреляцию со степенью функции. Однако было отмечено экспериментами, проведенными на насекомых Мартином Джурфой в 2015 году, а именно наблюдением за медоносными пчелами и плодовыми мушками, что предполагает, что структуры мозга, независимо от размера, могут соотноситься с функциями и объяснять поведенческие навыки, намного большие, чем может общий размер: [7]

Как и в более крупных мозгах, два основных принципа нейронной архитектуры многих беспозвоночных мозгов — это существование специализированных мозговых структур и цепей, которые относятся к определенным сенсорным доменам, и интеграционных центров более высокого порядка, в которых информация, относящаяся к этим различным доменам, сходится и интегрируется, тем самым позволяя перекрестные разговоры и передачу информации. Эти характеристики могут позволить положительный перенос от набора стимулов к новым, даже если они принадлежат к разным сенсорным модальностям. Этот принцип представляется решающим для определенных задач, таких как изучение правил.

С этой целью последние годы были полностью посвящены картированию сигналов и путей мозга для сравнения между видами, а не использованию размера мозга. Дальнейшие исследования в этой области продолжаются, особенно по мере того, как процесс отслеживания и стимуляции изменений в развитии нейронов.

Ключевые участники

Чарльз Дарвин

Дарвин изначально предположил, что люди и животные имеют схожие психологические способности в своей публикации 1871 года «Происхождение человека и отбор по отношению к полу» , где он утверждал, что животные также демонстрируют поведение, связанное с памятью, эмоциями и желаниями. [8] По мнению Дарвина, люди и животные разделяют одно и то же умственное познание в разной степени в зависимости от их места в эволюционной временной шкале. Это понимание умственной преемственности между животными и людьми составляет основу сравнительного познания. [9]

Конви Ллойд Морган

В своей публикации 1894 года «Введение в сравнительную психологию» Морган впервые выдвинул постулат, который впоследствии стал известен как «Пункт Моргана », в котором говорится, что поведение животных не может быть приписано сложным механизмам, когда возможны более простые механизмы. [10] «Пункт Моргана» критиковал работу своих предшественников за ее анекдотичность и антропоморфность и предположил, что определенное интеллектуальное поведение животных, скорее всего, развилось в ходе множественных циклов проб и ошибок, а не спонтанно посредством некоего существующего интеллекта. [11] Морган предположил, что животные способны к обучению, и их наблюдаемое поведение не является исключительно результатом инстинкта или внутренней психической функции.

Эдвард Дж. Торндайк

EJ Thorndike измерял умственные способности как способность организма формировать ассоциации между своими действиями и последствиями этих действий. [10] В своей публикации 1898 года Animal Intelligence: An Experimental Study of Associative Processes in Animals Торндайк описал свои знаменитые эксперименты с «коробкой-головоломкой». Торндайк поместил котят в специальную коробку, в которой находился рычаг или кнопка, которые при нажатии кошкой позволяли кошке сбежать. Первоначально кошки, помещенные в коробку, инстинктивно пытались сбежать, беспорядочно царапая стенки коробки. В некоторых случаях кошка ударяла по рычагу, позволяя им освободиться. В следующий раз, когда эту кошку поместили в коробку, она смогла снова провести эту процедуру проб и ошибок, однако они смогли найти рычаг и освободиться быстрее. После нескольких попыток все другие виды поведения, которые не способствовали освобождению кошки, были оставлены, и кошка смогла нажать на рычаг без ошибок. [12] Наблюдения Торндайка исследовали степень, в которой животные способны формировать ассоциации и учиться на предыдущем опыте, и он пришел к выводу, что познание животных гомологично человеческому познанию. [12] Эксперимент Торндайка заложил основу сравнительного познания и экспериментальной науки, а не просто концептуальной мысли. [11] Прогрессивное уменьшение времени побега, наблюдаемое кошками Торндайка, привело к разработке им Закона эффекта , который гласит, что действия и поведение, совершаемые организмом, которые приносят пользу организму, с большей вероятностью будут повторяться. [10]

Иван Павлов

Во время своих исследований пищеварительных секреций у собак Павлов осознал, что животные начинают выделять слюну, как будто в ответ на присутствие пищи, даже когда еда еще не была представлена. Он заметил, что собаки начали связывать присутствие помощника, несущего миски с едой, с получением пищи и выделяли слюну независимо от того, будут ли им даны миски для кормления. Он заметил, что собаки начали связывать присутствие помощника, несущего миски с едой, с получением пищи и выделяли слюну независимо от того, будут ли им даны миски для кормления. Благодаря этому наблюдению Павлов предположил, что возможно создание новых дуг реагирования, в которых ранее нейтральный стимул может быть связан с безусловным стимулом, а затем вызовет аналогичную или идентичную реакцию в качестве первоначальной реакции на безусловный стимул. [10] Развитие этой реакции на ранее неизвестные стимулы стало известно как классическое обусловливание , и установило, что поведение животных зависит от условий окружающей среды. [13]

Беррес Фредерик Скиннер

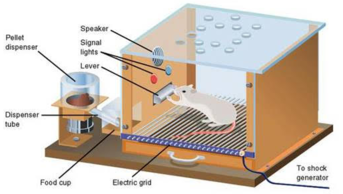

В своей публикации 1938 года «Поведение организмов » Б. Ф. Скиннер ввел термин оперантное обусловливание для обозначения модификации или развития определенного произвольного поведения посредством использования подкрепления и наказания. Подкрепление описывает стимул, который усиливает вероятность повторения поведения, в то время как наказание описывает стимул, который ослабляет вероятность повторения поведения. Скиннер спроектировал свою камеру оперантного обусловливания , или «ящик Скиннера», и использовал ее для проверки влияния подкрепления и наказания на произвольное поведение. Наблюдения Б. Ф. Скиннера расширили понимание закона эффекта, представленного Торндайком, включив в него обусловливание реакций посредством отрицательных стимулов. Подобно «ящику-головоломке» Торндайка, эксперименты Скиннера продемонстрировали, что когда произвольное поведение встречает выгоду, например, еду, поведение с большей вероятностью будет повторяться. Скиннер также продемонстрировал, что когда произвольное поведение встречает наказание, например, удар током, поведение с меньшей вероятностью будет повторяться.

Скиннер расширил свои эксперименты, включив в них отрицательное и положительное подкрепление и наказание. Положительное подкрепление и наказание подразумевают введение положительного или отрицательного стимула соответственно. Отрицательное подкрепление и наказание подразумевают удаление отрицательного или положительного стимула соответственно.

Вольфганг Колер

Колер критиковал работу Торндайка и Павлова за акцент на механическом подходе к поведению, игнорируя когнитивный подход. Он выступал против предположения, что животные обучаются простым методом проб и ошибок, а скорее через восприятие и понимание. Колер утверждал, что головоломки Торндайка не представляли никакого другого метода побега, кроме метода, представленного экспериментом как «правильный», и при этом когнитивные способности решения проблем животного становятся бесполезными. Он предположил, что если бы испытуемые могли наблюдать за самим аппаратом, они могли бы вывести методы побега, воспринимая ситуацию и окружающую среду. Взгляды Колера были обусловлены наблюдениями, которые он сделал при изучении поведения шимпанзе на Тенерифе, Испания . Колер отметил, что приматы способны к пониманию, используя различные знакомые объекты из своей среды для решения сложных задач, таких как использование инструментов для того, чтобы достать недоступные предметы. [10]

Карл фон Фриш

Карл фон Фриш изучал « виляющие танцы » пчелиных популяций. Когда пчелы-добытчики возвращались в улей из источника пищи, они выполняли сложные восьмерочные узоры. Благодаря этим наблюдениям фон Фриш установил, что пчелы не только способны вызывать пространственные воспоминания, но и могут передавать эти воспоминания другим членам вида символически. Его исследования также установили, что другие пчелы способны интерпретировать информацию и применять ее к своей среде и поведению. [14]

Аллен и Беатрикс Гарднер

Гарднеры известны тем, что вырастили шимпанзе Уошо и обучили Уошо американскому языку жестов . Исследователи долгое время задавались вопросом, можно ли научить приматов , эволюционных кузенов людей, общаться с помощью человеческой речи. Хотя общение с помощью вербального языка невозможно, была выдвинута гипотеза, что язык жестов можно использовать. Гарднеры разработали специализированный метод, который они назвали перекрестным воспитанием, при котором они воспитывали Уошо с младенчества в человеческой культурной и социальной среде, что позволило провести сравнительный анализ усвоения языка у человеческих детей и приматов. После 51 месяца обучения Гарднеры сообщили, что Уошо знает 132 жеста. [15] Благодаря методам Гарднеров Уошо смогла научиться общаться на американском языке жестов и продемонстрировала способность создавать новые жесты для новых факторов, введенных в ее среду. В одном случае Уошо описала бразильский орех , предмет, название которого ей было незнакомо, жестами «камень» и «ягода», и продолжила называть бразильский орех таким образом. Уошо также научилась сообщать новую информацию своим кураторам. Например, после того, как ее спросили, что не так, Уошо смогла обозначить чувство тошноты, жестами «больно» около своего живота. Позже было показано, что она заразилась кишечным гриппом. [16] В другом случае Уошо потеряла игрушку и успешно сообщила своим кураторам ее местонахождение и попросила их принести ее ей. [15] Исследования Гарднеров доказали, что приматы способны к усвоению языка, а также к развитию языка и выражению личной информации с помощью языка, похожего на человеческое общение.

Модельные организмы

Собаки

Известные в классических экспериментах Ивана Павлова по обусловливанию, члены семейства собачьих долгое время считались основным модельным организмом для сравнительных исследований познания. Многие другие психологи использовали собак в своих исследованиях. CL Morgan ссылался на своего терьера Тони при разработке своего Cannon, [10] и Thorndike также воссоздал свои эксперименты с ящиком-головоломкой с собаками. Члены этого семейства были одомашнены на протяжении большей части человеческой истории, и во многих случаях поведение людей ко-эволюционировало вместе с этими одомашненными собаками. Была выдвинута гипотеза, что эта эволюционная связь между людьми и собаками способствовала развитию сложного когнитивного поведения, которое можно использовать для изучения уникальных когнитивных способностей собак. [17]

Кошачьи

Как еще один исторический спутник человека, ко-кошки эволюционировали вместе с человеческим видом. Использование ко-кошек в изучении сравнительного познания больше всего связано с работой Торндайка и его головоломками-коробками. [12]

Грызуны

Грызуны, такие как различные виды крыс, использовались в экспериментах Б. Ф. Скиннера, а также других, изучающих сравнительное познание, из-за обилия когнитивного сходства между грызунами и людьми. Было показано, что грызуны, в частности крысы, и люди демонстрируют схожие процессы запоминания и мнемоники , поскольку и люди, и грызуны демонстрируют эффекты первичности и новизны при задаче припоминания пронумерованных предметов. Также есть доказательства, подтверждающие, что и крысы, и люди разделяют схожие процессы внимания, поскольку они оба способны демонстрировать устойчивое, избирательное и разделенное внимание. [18]

Врановые

В двадцать первом веке врановые получили много внимания от сравнительного когнитивного сообщества, особенно вид врановых, известный как новокаледонские вороны . Несколько популяций этого вида, обитающих на островах архипелага Новая Каледонии, продемонстрировали способность создавать и использовать инструменты для манипулирования окружающей средой в своих интересах. Было замечено, что эти вороны модифицировали ребра пальмовых листьев, откусывая концы, чтобы они напоминали крючок, и продолжали использовать эти инструменты, чтобы достать добычу и еду в ранее недоступных местах, таких как небольшие трещины в деревьях. Также было замечено, что эта техника создания инструментов была передана будущим поколениям [13]

Смотрите также

Ссылки

- ^ Беран, Майкл Дж.; Пэрриш, Одри Э.; Пердью, Бонни М.; Уошберн, Дэвид А. (2014-01-01). «Сравнительное познание: прошлое, настоящее и будущее». Международный журнал сравнительной психологии . 27 (1): 3–30. doi :10.46867/ijcp.2014.27.01.07. ISSN 0889-3667. PMC 4239033. PMID 25419047 .

- ^ Гринспен, Ральф Дж.; ван Суиндерен, Бруно (декабрь 2004 г.). «Когнитивный консонанс: сложные функции мозга у плодовой мушки и ее родственников». Trends in Neurosciences . 27 (12): 707–711. doi :10.1016/j.tins.2004.10.002. ISSN 0166-2236. PMID 15541510. S2CID 15780859.

- ^ "Карта мозга - brain-map.org". portal.brain-map.org . Получено 2021-09-24 .

- ^ ab van Horik, Jayden; Emery, Nathan J. (2011-11-01). «Эволюция познания». Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science . 2 (6): 621–633. doi :10.1002/wcs.144. ISSN 1939-5086. PMID 26302412.

- ^ Читтка, Ларс; Нивен, Джереми (17.11.2009). «Большие мозги лучше?». Current Biology . 19 (21): R995–R1008. Bibcode : 2009CBio...19.R995C. doi : 10.1016/j.cub.2009.08.023 . ISSN 1879-0445. PMID 19922859. S2CID 7247082.

- ^ Читтка, Ларс; Росситер, Стивен Дж.; Скорупски, Питер; Фернандо, Крисанта (2012). «Что сравнимо в сравнительном познании?». Philosophical Transactions: Biological Sciences . 367 (1603): 2677–2685. doi :10.1098/rstb.2012.0215. ISSN 0962-8436 . JSTOR 41739990. PMC 3427551. PMID 22927566.

- ^ Giurfa, Martin (2015-03-21). «Обучение и познание у насекомых». Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science . 6 (4): 383–395. doi :10.1002/wcs.1348. ISSN 1939-5078. PMID 26263427.

- ^ Шеттлворт, С. Дж. (529–546). Дарвин, Тинберген и эволюция сравнительного познания . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Oxford University Press.

- ^ Вассерман, EA (1993). «Сравнительное познание: начало второго столетия изучения интеллекта животных». Psychology Bulletin . 113 (2): 211–228. doi :10.1037/0033-2909.113.2.211.

- ^ abcdef Ройтблат, Герберт Л. (1987). Введение в сравнительное познание . Нью-Йорк, Нью-Йорк: WH Freeman and Company.

- ^ ab Olmstead; Kuhlmier, Mary; Valerie (2015). Сравнительное познание . Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press.

{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ abc Торндайк, Эдвард Дж. (1898). «Интеллект животных: экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных». Психологический обзор: Серия приложений к монографиям . 2 (4).

- ^ ab Шаттлворт, Сара Дж. Основы сравнительного познания . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Oxford University Press.

- ^ Менцель, Р. (2019). «Танец виляния как предполагаемый полет: когнитивная перспектива». Насекомые . 10 (12): 424. doi : 10.3390/insects10120424 . PMC 6955924. PMID 31775270 .

- ^ ab White Miles, HL (1991). «Обзор книги: Обучение шимпанзе языку жестов». Международный журнал приматологии . 12 (3): 303–307. doi :10.1007/BF02547591. S2CID 37680550.

- ^ Fouts, Roger S., Mellgren, Roger R. (1976). «Язык, знаки и познание у шимпанзе». Sign Language Studies . 13 : 319–346. doi :10.1353/sls.1976.0004. S2CID 144586199.

{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Фейербахер, Эрика Н., Уайнн, CDL (2011). «История собак как субъектов в североамериканских экспериментальных психологических исследованиях». Comparative Cognition & Behavior Reviews . 6 : 46–71. doi : 10.3819/ccbr.2011.60001 . hdl : 10919/81791 .

{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Стеклер, Т., Мьюир, Дж. Л. (1995). «Измерение когнитивной функции: связь производительности грызунов с человеческим разумом». Cognitive Brain Research . 3 (3–4): 299–308. doi :10.1016/0926-6410(96)00015-8. PMID 8806031.

{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

Внешние ссылки

- Тенденции в нейронауках Статья о познании насекомых

- Природа: Внутри животного разума

- Статья об эмпатии у слонов

- Статья АПА об абстрактном мышлении у бабуинов

- Статья АПА о кратковременной памяти у медоносных пчел

- Страница сравнительного познания и поведения Университета Альберты

- Лаборатория сравнительного познания Кембриджского университета

- Общество сравнительного познания

- Институт Аллена по изучению мозга