Третья Женевская конвенция

В этой статье есть несколько проблем. Помогите улучшить ее или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти сообщения )

|

Третья Женевская конвенция об обращении с военнопленными — один из четырёх договоров Женевских конвенций . Женевская конвенция об обращении с военнопленными была впервые принята в 1929 году, но существенно пересмотрена на конференции 1949 года. Она определяет гуманитарную защиту военнопленных. Участниками Конвенции являются 196 государств.

Часть I: Общие положения

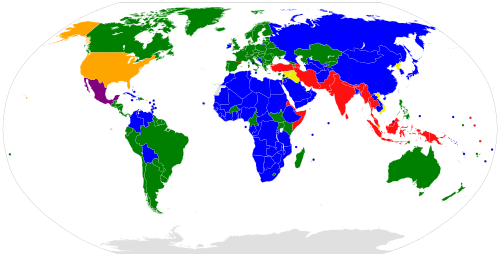

Стороны GC I–IV и PI–III | Стороны GC I–IV и PI–II |

Стороны ЖК I–IV и ПИ и III | Стороны GC I–IV и PI |

Стороны GC I–IV и P III | Стороны GC I–IV и ни один P |

В этой части изложены общие параметры GCIII:

- Статьи 1 и 2 охватывают то, какие стороны связаны GCIII.

- Статья 2 определяет, когда стороны связаны положениями ЖКIII.

- Что любой вооруженный конфликт между двумя или более «Высокими Договаривающимися Сторонами» подпадает под действие ЖКIII;

- Что это применяется к оккупациям «Высокой Договаривающейся Стороны»;

- Что отношения между «Высокими Договаривающимися Сторонами» и не подписавшей стороной, сторона будет оставаться связанной до тех пор, пока не подписавшая сторона не перестанет действовать в рамках ограничений конвенции. «...Хотя одна из Держав, находящихся в конфликте, может и не быть участницей настоящей Конвенции, Державы, являющиеся ее участницами, остаются связанными ею в своих взаимных отношениях. Они будут, кроме того, связаны Конвенцией в отношении указанной Державы, если последняя принимает и применяет ее положения».

- Статья 3 была названа «Конвенцией в миниатюре». Это единственная статья Женевских конвенций, которая применяется в немеждународных конфликтах . [1] Она описывает минимальные меры защиты, которые должны соблюдаться всеми лицами, находящимися на территории подписавшей стороны во время вооруженного конфликта немеждународного характера (независимо от гражданства или его отсутствия): Некомбатанты , военнослужащие, сложившие оружие, и комбатанты, вышедшие из строя из-за ранений, задержания или по любой другой причине, при любых обстоятельствах имеют право на гуманное обращение , включая запрет на посягательство на человеческое достоинство, в частности на оскорбительное и унижающее обращение. Вынесение приговоров также должно осуществляться надлежащим образом учрежденным судом, предоставляющим все судебные гарантии , которые признаются необходимыми цивилизованными народами. Защита, предусмотренная статьей 3, существует даже в том случае, если человек не классифицируется как военнопленный . Статья 3 также гласит, что стороны внутреннего конфликта должны стремиться ввести в действие посредством специальных соглашений все или часть других положений ЖКIII.

- Статья 4 определяет военнопленных следующим образом:

- 4.1.1 Военнослужащие вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и члены ополчений таких вооруженных сил

- 4.1.2 Члены других ополчений и члены других добровольческих корпусов , включая членов организованных движений сопротивления , при условии, что они отвечают всем следующим условиям:

- находиться под командованием лица, ответственного за своих подчиненных;

- наличие постоянного отличительного знака, распознаваемого на расстоянии (существуют ограниченные исключения из этого правила среди стран, соблюдающих Протокол I 1977 года );

- открытое ношение оружия;

- осуществление своих операций в соответствии с законами и обычаями войны .

- 4.1.3 Военнослужащие регулярных вооруженных сил, заявляющие о своей верности правительству или власти, не признанным держащей в плену державой .

- 4.1.4 Гражданские лица, выполняющие небоевые вспомогательные функции в вооруженных силах и имеющие при себе действительное удостоверение личности, выданное вооруженными силами, которые они поддерживают.

- 4.1.5 Торговый флот и экипажи гражданских воздушных судов сторон, находящихся в конфликте, которые не пользуются более благоприятным обращением в соответствии с какими-либо другими положениями международного права.

- 4.1.6 Жители неоккупированной территории, которые при приближении противника стихийно берутся за оружие для сопротивления вторгшимся силам, не имея времени сформировать регулярные вооруженные формирования, при условии, что они открыто носят оружие и уважают законы и обычаи войны.

- В пункте 4.3 четко указано, что статья 33 имеет приоритет в отношении обращения с медицинским персоналом противника и капелланами противника.

- Статья 5 определяет, что военнопленные (как определено в статье 4) защищены с момента их захвата до окончательной репатриации. Она также определяет, что в случае возникновения сомнений относительно принадлежности комбатанта к категориям, указанным в статье 4, с ним следует обращаться как с таковым до тех пор, пока его статус не будет определен компетентным трибуналом.

Часть II: Общая защита военнопленных

Эта часть конвенции касается статуса военнопленных.

Статья 12 гласит, что ответственность за военнопленных несет государство, а не лица, взявшие их в плен, и что они не могут быть переданы государству, не являющемуся участником Конвенции.

Статьи 13–16 гласят, что с военнопленными следует обращаться гуманно, без какой-либо дискриминации, и что их медицинские потребности должны быть удовлетворены.

Часть III: Плен

Эта часть разделена на несколько разделов:

Раздел 1 охватывает начало плена (статьи 17–20). Он определяет, какую информацию должен предоставить пленный («фамилия, имя и звание, дата рождения, армейский, полковой, личный или серийный номер»), а также методы допроса, которые может использовать удерживающая держава («никаких физических или психических пыток или какой-либо другой формы принуждения»). Он определяет, какую частную собственность может иметь военнопленный, и что военнопленный должен быть эвакуирован из зоны боевых действий как можно скорее.

Раздел 2 посвящен интернированию военнопленных и разбит на 8 глав, которые охватывают:

- Общие замечания (статьи 21–24)

- Жилье, еда и одежда (статьи 25–28)

- Гигиена и медицинская помощь (статьи 29–32)

- Обращение с медицинским персоналом противника и капелланами, нанятыми для оказания помощи военнопленным (статья 33)

- Религиозная, интеллектуальная и физическая деятельность (статьи 34–38)

- Дисциплина (статьи 39–42)

- Воинское звание (статьи 43–45)

- Передача военнопленных после их прибытия в лагерь (статьи 46–48)

Раздел 3 (статьи 49–57) охватывает тип работы, которую военнопленный может быть вынужден выполнять, принимая во внимание такие факторы, как звание, возраст и пол, и то, что, поскольку это вредно для здоровья или опасно, может быть выполнено только военнопленными, которые добровольно соглашаются на такую работу. Он подробно описывает такие вещи, как размещение, медицинское обслуживание, и то, что даже если военнопленный работает на частное лицо, военные власти остаются ответственными за него. Ставки оплаты за выполненную работу рассматриваются в статье 62 в следующем разделе.

Раздел 4 (статьи 58–68) охватывает финансовые ресурсы военнопленных.

Раздел 5 (статьи 69–74) охватывает отношения военнопленных с внешним миром. Это касается частоты, с которой военнопленный может отправлять и получать почту, включая посылки. Держава, удерживающая пленных, имеет право подвергать цензуре всю почту, но должна делать это как можно быстрее.

Раздел 6 посвящен отношениям между военнопленными и удерживающими властями: он разбит на три главы.

- Жалобы военнопленных на условия содержания в плену (статья 78)

- Представители военнопленных (статьи 79–81). Если в лагере нет старшего офицера, раздел предусматривает, что «заключенные должны свободно выбирать тайным голосованием [представителя] каждые шесть месяцев». Представитель, будь то старший офицер или выборное лицо, действует как посредник между властями удерживающей державы и заключенными.

- Подраздел «Уголовные и дисциплинарные санкции» состоит из трех частей:

- Общие положения (статьи 82–88)

- Дисциплинарные взыскания (статьи 89–98)

- Судебное разбирательство (статьи 99–108)

Часть IV: Окончание плена

Эта часть разделена на несколько разделов:

Раздел 1 (статьи 109–117) охватывает прямую репатриацию и размещение в нейтральных странах.

Раздел 2 (статьи 118–119) охватывает освобождение и репатриацию военнопленных по окончании военных действий.

Раздел 3 (статьи 120–121) охватывает смерть военнопленного.

Часть V: Информационное бюро и общества помощи военнопленным

Информационное бюро — это организация, которая должна быть создана держащей в плену державой для содействия обмену информацией между сторонами конфликта и нейтральными державами, как того требуют различные положения Третьей Женевской конвенции. Оно будет свободно переписываться с «Центральным информационным агентством по делам военнопленных... созданным в нейтральной стране», выступая в качестве канала связи с державой, которой военнопленные обязаны своей лояльностью. Положения этой части содержатся в статьях 122–125.

В рамках Красного Креста было создано Центральное информационное агентство по делам военнопленных .

Часть VI: Исполнение Конвенции

Состоит из двух разделов.

Раздел 1 (статьи 126–132) Общие положения.

Раздел 2 (статьи 133–143) Заключительные положения.

Смотрите также

- Кодекс боевых сил США

- Ответственность командования

- Список участников Женевских конвенций

- Незаконный комбатант

- Военное преступление

Ссылки

- ↑ Конвенция (III) об обращении с военнопленными – Комментарий 12 августа 1949 г.

Внешние ссылки

- Текст Третьей Женевской конвенции

- Текст Третьей Женевской конвенции

- Комментарии МККК к Конвенции (III) об обращении с военнопленными

- Список стран, ратифицировавших Третью Женевскую конвенцию