Социология истории науки

В этой статье есть несколько проблем. Помогите улучшить ее или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти сообщения )

|

.jpg/440px-Pharmacy_Room_(Basque_Museum_of_the_History_of_Medicine_and_Science).jpg)

| Part of a series on |

| Sociology |

|---|

|

Социология истории науки, связанная с социологией и философией науки , а также со всей областью изучения науки , в XX веке занималась изучением масштабных закономерностей и тенденций в развитии науки , а также задавала вопросы о том, как «работает» наука как в философском, так и в практическом смысле.

Наука как социальное предприятие

За последние несколько столетий наука как социальное предприятие быстро разрослась. Те немногие люди, которые могли проводить естественные исследования в древности, были либо сами богатыми людьми, либо имели богатых спонсоров, либо имели поддержку религиозной группы. Сегодня научные исследования пользуются огромной государственной поддержкой, а также постоянной поддержкой частного сектора.

Доступные методы коммуникации значительно улучшились с течением времени. Вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, пока придет письмо, скопированное от руки, сегодня научная коммуникация может быть практически мгновенной. Раньше большинство натурфилософов работали в относительной изоляции из-за сложности и медленности коммуникации. Тем не менее, существовало значительное количество перекрестного опыления между отдаленными группами и отдельными людьми.

В настоящее время почти все современные ученые участвуют в научном сообществе , гипотетически глобальном по своей природе (хотя часто основанном вокруг относительно небольшого числа стран и авторитетных учреждений), но также сильно разделенном на различные области исследования. Научное сообщество важно, поскольку оно представляет собой источник устоявшихся знаний, которые при правильном использовании должны быть более надежными, чем лично приобретенные знания любого отдельного человека. Сообщество также обеспечивает механизм обратной связи , часто в форме таких практик, как рецензирование и воспроизводимость . Большинство элементов научного контента (экспериментальные результаты, теоретические предложения или обзоры литературы) публикуются в научных журналах и гипотетически подвергаются проверке коллегами, хотя ряд научных критиков как внутри, так и за пределами научного сообщества в последние десятилетия начали подвергать сомнению влияние коммерческих и государственных инвестиций в науку на процесс рецензирования и публикации, а также внутренние дисциплинарные ограничения процесса научной публикации.

Крупным событием научной революции стало создание научных обществ: Academia Secretorum Naturae (Accademia dei Segreti, Академия тайн природы) можно считать первым научным сообществом; основано в Неаполе в 1560 году Джамбаттистой делла Порта . В академии было исключительное правило членства: открытие нового закона природы было обязательным условием для приема. Вскоре она была закрыта папой Павлом V за предполагаемое колдовство .

Academia Secretorum Naturae была заменена Accademia dei Lincei , которая была основана в Риме в 1603 году. Lincei включала Галилея в качестве члена, но прекратила свое существование после его осуждения в 1633 году. Accademia del Cimento , Флоренция , 1657 год, просуществовала 10 лет. Королевское общество Лондона, с 1660 года по настоящее время, объединяло разнообразную группу ученых для обсуждения теорий, проведения экспериментов и обзора работ друг друга. Académie des Sciences была создана как правительственное учреждение Франции в 1666 году, заседания проходили в библиотеке короля. Akademie der Wissenschaften начала свою деятельность в Берлине в 1700 году.

Ранние научные общества обеспечивали ценные функции, включая сообщество, открытое и заинтересованное в эмпирических исследованиях, а также более знакомое и более образованное в этом вопросе. В 1758 году с помощью своих учеников Лагранж основал общество, которое впоследствии было включено в Туринскую академию.

Многое из того, что считается современным институтом науки, было сформировано во время его профессионализации в 19 веке. В это время место проведения научных исследований переместилось в основном в университеты , хотя в некоторой степени это также стало стандартным компонентом промышленности . В первые годы 20 века, особенно после роли науки в Первой мировой войне , правительства крупных промышленных стран начали вкладывать значительные средства в научные исследования. Эти усилия были ничтожны по сравнению с финансированием научных исследований, проводимых всеми сторонами во Второй мировой войне , в результате которых было создано такое «чудо-оружие», как радар , ракетная техника и атомная бомба . Во время холодной войны Соединенные Штаты, СССР и многие европейские державы вложили в науку большой объем государственных ресурсов. Именно в это время DARPA финансировало общенациональные компьютерные сети, включая ARPANET, предшественника Интернета . В эпоху после холодной войны сокращение государственного финансирования во многих странах было встречено ростом промышленных и частных инвестиций. Финансирование науки является важнейшим фактором ее исторического и глобального развития. Поэтому, хотя наука гипотетически интернациональна по своему охвату, в практическом смысле она обычно сосредотачивается там, где может найти наибольшее финансирование.

Во время научной революции первые ученые общались на латыни, которая была языком академических кругов в Средние века, и на которой читали и писали ученые из многих стран. В середине 1600-х годов публикации начали появляться на местных языках. К 1900 году доминировали немецкий, французский и английский. Антинемецкие настроения, вызванные Первой и Второй мировыми войнами, а также бойкоты немецких ученых привели к потере немецкого языка как научного языка. В последующие десятилетия 20-го века экономическое господство и научная производительность Соединенных Штатов привели к росту английского языка, который после окончания холодной войны стал доминирующим языком научного общения. [1] [2]

Политическая поддержка

Одним из основных требований для научного сообщества является наличие и одобрение политического спонсора; в Англии Королевское общество действует под эгидой монархии; в США Национальная академия наук была основана Актом Конгресса Соединенных Штатов и т. д. В противном случае, когда формулировались основные элементы знания, политические правители соответствующих сообществ могли по своему усмотрению либо поддерживать, либо не допускать зарождающиеся научные сообщества. Например, Альхазену пришлось притвориться безумным, чтобы избежать казни. Эрудит Шэнь Ко потерял политическую поддержку и не мог продолжать свои исследования, пока не сделал открытий, которые показали бы его ценность политическим правителям. Адмирал Чжэн Хэ не мог продолжать свои исследовательские плавания после того, как императоры отказали ему в поддержке. Другим известным примером было подавление работы Галилея ; к двадцатому веку Галилео был помилован.

Закономерности в истории науки

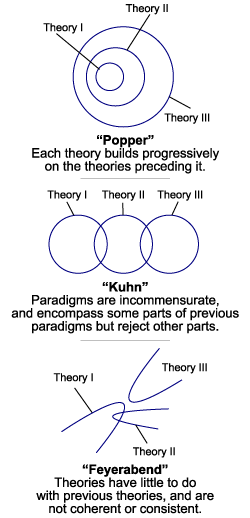

Одной из главных задач тех, кто интересуется историей науки, является изучение того, проявляет ли она определенные закономерности или тенденции, обычно по вопросу об изменении между одной или несколькими научными теориями. Вообще говоря, исторически существовало три основные модели, принятые в различных формах в рамках философии науки .

Первая основная модель, подразумеваемая в большинстве ранних историй науки и, как правило, выдвигаемая самими практикующими учеными в своей учебной литературе, связана с критикой логического позитивизма Карлом Поппером (1902–1994) с 1930-х годов. Модель науки Поппера — это модель, в которой научный прогресс достигается посредством фальсификации неверных теорий и принятия вместо них теорий, которые все ближе к истине. В этой модели научный прогресс представляет собой линейное накопление фактов, каждый из которых добавляется к предыдущему. В этой модели физика Аристотеля (384 г. до н. э. – 322 г. до н. э.) была просто включена в работу Исаака Ньютона (1642–1727) ( классическая механика ), которую, в свою очередь , затмили работы Альберта Эйнштейна (1879–1955) ( теория относительности ), а позднее – теория квантовой механики (созданная в 1925 году), каждая из которых была точнее предыдущей. [ требуется ссылка ]

Главный вызов этой модели был брошен историком и философом Томасом Куном (1922–1996) в его работе «Структура научных революций», опубликованной в 1962 году. Кун, бывший физик, выступал против точки зрения, что научный прогресс был линейным, и что современные научные теории были просто более точными версиями теорий прошлого. Скорее, версия научного развития Куна состояла из доминирующих структур мысли и практик, которые он называл « парадигмами », в которых исследования проходили через фазы « нормальной » науки («решение головоломок») и « революционной » науки (проверка новых теорий, основанных на новых предположениях, вызванных неопределенностью и кризисом существующих теорий). В модели Куна различные парадигмы представляли собой совершенно разные и несоизмеримые предположения о вселенной. Таким образом, модель была неопределенной относительно того, смещались ли парадигмы таким образом, который обязательно опирался на большее достижение истины. По мнению Куна, физика Аристотеля, классическая механика Ньютона и теория относительности Эйнштейна были совершенно разными способами думать о мире; каждая последующая парадигма определяла, какие вопросы можно задавать о мире, и (возможно, произвольно) отбрасывала аспекты предыдущей парадигмы, которые больше не казались применимыми или важными. Кун утверждал, что далеко не просто опираясь на достижения предыдущей теории, каждая новая парадигма по сути отбрасывает старый способ смотреть на вселенную и придумывает свой собственный словарь для ее описания и свои собственные руководящие принципы для расширения знаний в рамках новой парадигмы .

Модель Куна вызвала много подозрений у ученых, историков и философов. Некоторые ученые считали, что Кун зашел слишком далеко в разделении научного прогресса и истины; многие историки считали, что его аргумент был слишком систематизирован для чего-то столь поливариантного и исторически обусловленного, как научные изменения; и многие философы считали, что аргумент не зашел достаточно далеко. Самая крайняя точка такого рассуждения была выдвинута философом Полом Фейерабендом (1924–1994), который утверждал, что не существует последовательных методологий, используемых всеми учеными во все времена, которые позволяли бы определенным формам исследования называться «научными» таким образом, чтобы они отличались от любой другой формы исследования, такой как колдовство . Фейерабенд резко возражал против представления о том, что фальсификация когда-либо действительно применялась в истории науки, и отмечал, что ученые давно взяли на вооружение практику произвольного признания теорий точными, даже если они не прошли множество наборов тестов. Фейерабенд утверждал, что для исследования знаний следует использовать плюралистическую методологию, и отмечал, что многие формы знаний, которые ранее считались «ненаучными», впоследствии были приняты в качестве допустимой части научного канона.

За эти годы было предложено много других теорий научных изменений с различными изменениями акцентов и последствий. В целом, однако, большинство из них колеблются где-то между этими тремя моделями изменений в научной теории, связью между теорией и истиной и природой научного прогресса.

Природа научного открытия

Индивидуальные идеи и достижения являются одними из самых известных аспектов науки, как внутри страны, так и в более широком обществе. Такие выдающиеся личности, как сэр Исаак Ньютон или Альберт Эйнштейн, часто чествуются как гении и герои науки. Популяризаторы науки, включая новостные СМИ и научных биографов, способствуют этому явлению. Но многие научные историки подчеркивают коллективные аспекты научного открытия и преуменьшают важность момента «Эврика!» .

Подробный взгляд на историю науки часто показывает, что умы великих мыслителей были подготовлены результатами предыдущих усилий и часто появлялись на сцене, чтобы обнаружить кризис того или иного рода. Например, Эйнштейн не рассматривал физику движения и гравитацию изолированно. Его основные достижения решили проблему, которая вышла на первый план в этой области только в последние годы — эмпирические данные, показывающие, что скорость света была необъяснимо постоянной, независимо от кажущейся скорости наблюдателя. (См. эксперимент Майкельсона-Морли .) Без этой информации очень маловероятно, что Эйнштейн задумал бы что-то вроде теории относительности.

Вопрос о том, кто должен получить признание за то или иное открытие, часто является источником некоторых противоречий. Существует много споров о приоритете, в которых несколько человек или групп конкурируют между собой за то, кто открыл что-то первым. Множественные одновременные открытия на самом деле являются удивительно распространенным явлением [3] , возможно, в значительной степени объясняемым идеей о том, что предыдущие вклады (включая возникновение противоречий между существующими теориями или неожиданными эмпирическими результатами) делают определенную концепцию готовой к открытию. Простые споры о приоритете часто являются вопросом документирования того, когда были проведены определенные эксперименты или когда определенные идеи были впервые сформулированы коллегам или записаны на фиксированном носителе.

Часто на вопрос о том, какое именно событие следует считать моментом открытия, трудно ответить. Одним из самых известных примеров этого является вопрос об открытии кислорода . Хотя Карл Вильгельм Шееле и Джозеф Пристли смогли сконцентрировать кислород в лаборатории и охарактеризовать его свойства, они не распознали его как компонент воздуха. Пристли на самом деле думал, что ему не хватает гипотетического компонента воздуха, известного как флогистон , который воздух должен был поглощать из горящих материалов. Лишь несколько лет спустя Антуан Лавуазье впервые задумал современное понятие кислорода — как вещества, которое потребляется из воздуха в процессах горения и дыхания.

К концу 20 века научные исследования стали крупномасштабным усилием, в основном осуществляемым в институциональных командах. Количество и частота межкомандного сотрудничества продолжали расти, особенно после появления Интернета , который является центральным инструментом для современного научного сообщества. Это еще больше усложняет понятие индивидуальных достижений в науке.

Смотрите также

Ссылки

- ^ Как английский стал языком науки?

- ^ Майкл Д. Гордин (2017). Научный Вавилон: Язык науки от падения латыни до подъема английского языка . Профильные книги. ISBN 978-1781251157.

- ^ Как мы знаем: исследование научного процесса, Голдштейн, И. Ф. и Голдштейн, М. (Westview / Da Capo ISBN 978-0-306-80140-2 , 1981) стр. 255