Осада Трапезунда (1222–1223)

| Осада Трапезунда | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

| Воюющие стороны | |||||||

| Трапезундская империя | Султанат Рум | ||||||

| Командиры и лидеры | |||||||

| Андроникос I Гидос | Мелик | ||||||

Осада Трапезунда в 1222–1223 годах была неудачной осадой Трапезунда , столицы одноименной империи , султанатом Рума под руководством некоего Мелика . Согласно Синопсису Святого Евгения Иоанна Лазаропулоса конца XIV века, город был близок к захвату, но был спасен необычайно сильным штормом. Атаки сельджуков были отбиты, а их армия была уничтожена при отступлении атаками мацукаитов, свирепых горных племен под властью Трапезунда, и Мелик был захвачен.

Традиционно историки Трапезунда считали, что провал этой осады привел к прекращению вассального статуса Трапезунда по отношению к Иконийскому султанату , существовавшему с 1214 года. [1] Однако более поздние исследования, рассматривающие контекст истории турок-сельджуков, предполагают, что эту битву следует рассматривать как один из эпизодов в борьбе между Трапезундом и Иконием за контроль над Синопой, северным побережьем Анатолии, а также за доступ к Черному морю и его внутренним районам, которая продолжалась большую часть XIII века. [2]

Подробности осады и событий, предшествовавших ей, сохранились в четырех источниках: « Хроника » Михаила Панарета [3], « Похвала святому Евгению Трапезундскому» Константина Лукита , хроника Али ибн аль-Асира [4] и , что наиболее подробно, «Синопсис» Иоанна Лазаропулоса [5] . Возможным пятым источником является сирийский летописец Ибн Натиф, который ссылается на конфликт, датируемый примерно 1230 годом, между султаном Кайкубадом и «Ласкари», в котором Кайкубад выиграл первую битву, но проиграл вторую; Р. М. Шукуров пытался отождествить эти конфликты с этим, но Пикок, вероятно, прав, отождествляя их с путаным отчетом об осаде Синопа 1214 года. [6] В своем издании работы Лазаропулоса Йон Олоф Розенквист отмечает несколько проблем в рассказе Лазаропулоса, что привело Розенквиста к утверждению, что он использовал два источника, один из которых он определяет как состоящий из агиографических материалов, а второй, как предполагает Розенквист, был «эпическим сочинением в стихах», сопоставимым с Digenis Akritas . Он предполагает, что образ его астрологов, которые, когда их просили о совете, консультировались с астролябией, мог прийти из этого утерянного эпоса, поскольку это был «постоянный элемент в средневековых турецких эпосах, таких как Melikdanismendnameh четырнадцатого века ». Розенквист заходит так далеко, что определяет некоторые слова и фразы, которые могли прийти из эпического стиха, хотя и признает, что «по чисто статистическим причинам определенное количество таких фрагментов стихов — возможно, даже полных стихов — следует ожидать в определенном количестве средней греческой прозы». [7]

Наиболее подробный рассказ об осаде и событиях, предшествовавших ей, принадлежит Лазаропулосу; если не указано иное, последующее повествование основано на том, что он написал.

Фон

После восшествия на престол императора Андроника I Гидоса в 1222 году Трапезундская империя столкнулась с серьезным соперником в лице соседнего сельджукского султаната Рум . Одним из первых действий Андроника было заключение договора с султаном Меликом, который предусматривал мирные отношения между правителями. [8] Однако вассал Мелика Этумес, раис Синопа , нарушил этот договор, когда разграбил корабль, перевозивший архонта Алексея Пактиара и налоги трапезундской провинции Херсон ; в ответ император Андроник приказал совершить ответный набег на Синоп. Флот трапезундцев встал на якорь у Карусы (современный Герзе ) [9] и разграбил сельскую местность вплоть до рыночной площади Синопа, захватив корабли в гавани и убив или взяв в плен их команды. Раиса Этумеса заставили выкупить пленников, отпустив Пактиар, корабль и его груз, и экспедиция вернулась в Трапезунд, окрыленная успехом.

Когда весть об этом нападении достигла султана Мелика в Иконии , он решил, что не может выдержать этого нападения на свой главный порт на Черном море, и мобилизовал свою армию в Эрзеруме . Император Андроник узнал о мобилизации султана и приготовился к предстоящему конфликту, собрав солдат «от Сотерополя и Лазики до Ойнайона » — что, как принято считать, определяло границы империи во время его правления. Обе стороны были готовы к предстоящему конфликту. [10]

Дату нападения на Синопу и последовавшую за этим осаду Трапезунда можно определить по трем источникам: Иоанну Лазаропулосу, Михаилу Панарету и Али ибн аль-Асиру. Иоанн Лазаропулос датирует эти события византийским годом 6371 от сотворения мира, вторым годом правления Андроника I Гидоса; [11] византийский год начинался 1 сентября и заканчивался в последний день августа, и поскольку Алексей I умер 1 февраля 1222 года, ясно, что второй год правления Андроника начался в феврале 1223 года, датировка Лазаропулоса указывает на некоторое время между февралем 1223 года и сентябрем того же года. Хроника Михаила Панарета использует те же слова для даты поражения Мелика, [3] поэтому мы можем быть уверены, что осада также попала в этот период. Но Лазаропулос обычно не приводит точных дат: это единственная дата в его трудах. Помимо указания последовательности действий, он не дает никакой информации о том, сколько времени прошло между грабительскими актами Этумеса, набегом трапезундцев на Синопу и началом самой осады, что делает возможным, что первые два произошли раньше — возможно, за годы — до 1223 года. К счастью, наш третий источник, Али ибн аль-Асир, упоминает, что в 1223 году корабль беженцев от монголов затонул у Анатолии, которую затем разграбили сельджуки; поэтому ясно, что все три события произошли в течение этих шести месяцев между февралем и сентябрем 1223 года. [12]

Первые стычки

Наиболее полное описание этого взаимодействия содержится в «Синопсисе » Джона Лазаропулоса , хотя его текст вызывает много трудностей. Как отмечает Ян Олоф Розенквист, Лазаропулос опирался по крайней мере на два разных источника, что приводит к определенным проблемам интерпретации, а также повышает вероятность того, что некоторые инциденты описываются дважды. Более того, было показано, что Лазаропулос ввел новые детали в другом месте, которые могут быть его собственным изобретением; цель его рассказа — не предложить объективную историю, а прославить святого покровителя Трапезунда, Евгения . [13]

В неопределенное время после набега на Синопу султан Мелик провел свои войска через Катукион, который находится между Байбуртом и Заилусой, где его люди разбили лагерь. Местные жители объяснили, что лучшим маршрутом будет «за пределами Халдии », потому что эта страна «труднодоступна, но также изобилует воинственными людьми, и что марш будет нелегким». [14] Получив эти сведения, султан переместил свой лагерь в место где-то выше Узкого прохода (который Розенквист отождествляет с Понтийскими воротами, также известными как проход Зигана ). [15]

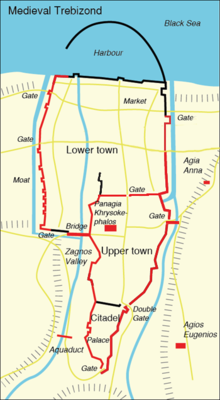

.jpg/440px-Trebizond_Godfrey_Thomas_Vigne_(1833).jpg)

Император Андроник послал Феодора Полемарха с отрядом надежных людей, чтобы нести дозор у Узкого прохода; они столкнулись с наступающими силами сельджуков и вступили с ними в перестрелку. Именно Феодор послал императору весть о прибытии султана; Лазаропулос замечает, что император Андроник был в церкви, когда пришло известие, и он ждал, пока не примет Евхаристию, прежде чем повести своих 500 всадников против авангарда армии султана. [16] Хотя его 500 лошадей уступали по численности четыре к одному разведчикам султана, Андроник выиграл первое крупное сражение, рассеяв врага; но, видя, что это была только часть его врага, после того, как он захватил замок Лабра, император отступил в город Трапезунд. Султан спустился с перевала и разбил свой лагерь на горе Минтрион рядом с монастырем Святого Евгения. Мишель Куршанскис считает, что местные жители считали это самой большой армией, которую они когда-либо видели. [17] Люди султана окружили грозные стены и подожгли рынок Трапезунда, который был частью пригорода к востоку от города. [18] С наступлением ночи, как нам говорят, император Андроник Гидос покинул цитадель и отправился молиться в церковь Панагия Хрисокефалос, чтобы снять стресс. Осада началась всерьез.

Штурмы и вылазки

В течение следующих нескольких дней султан осматривал стены Трапезунда, обнаружив только стрелы защитников. Затем он принял решение и приказал начать первый штурм. Текст Лазаропулоса здесь неясен, но первый штурм был направлен против части стен около цитадели. [19] Нападающие были встречены равным числом защитников, и с помощью сложной местности, которая не позволяла более чем нескольким врагам приблизиться и нанести удар, они отбили атаку. [20]

Следующий штурм состоялся на следующий день. Стена, обращенная к морскому берегу, была низкой и считалась уязвимой. Поэтому осаждающие переместили свои палатки вдоль берега от Старого арсенала до «Западной реки» — оврага непосредственно к западу от окруженного стеной города. [21] «Трубачи дали сигнал к бою, и один единственный клич был произнесен всеми безбожниками», — пишет Лазаропулос. «Командиры разместили бронированную кавалерию рядом со стеной, а за ними — пращников , солдат, которые будут бросать камни, лучников и тех, кто нёс щиты, а между ними — тех, кто управлял таранами ». [22]

Пока армия султана атаковала ворота с этой стороны города, император и его командиры заметили, что войска, размещенные вокруг лагеря султана рядом с церковью Святого Евгения, были подавлены и уязвимы. Он выпустил кавалерийскую атаку на эту позицию, опустошив лагерь султана и вызвав хаос. Когда султан и его командиры узнали об этой атаке, они отступили от своего штурма городских стен и вернулись к горе Минтрион. Трапезундская армия двинулась им навстречу и заняла позицию около церкви Святого Прокопия. [23] Они вступили в перестрелку с передовым отрядом турецких всадников, и там пали ведущие люди обеих армий, включая, согласно Лазаропулосу, раиса Этумеса (чьи грабежи привели к этой осаде) и Иататина, сына двоюродного брата султана, на стороне сельджуков, в то время как на стороне трапезунтов пали Георгий Торникес, командующий войсками трапезунтов, и четыре других видных трапезунта. Когда остальная часть армии султана начала прибывать, «император спокойно повел свою армию и, пройдя через овраг Святого Георгия и место Трех орешников, благополучно вошел в город». [24] Нападение привело султана в ярость, и он приказал снести церковь Святого Евгения, а пол сломать и поднять.

Войска султана возобновили атаку на следующий день. После звона в арабские цимбалы, трещотки и ливийские ударные инструменты, они атаковали с одним криком, стреляя стрелами и бросая дротики, камни и другие снаряды. Защитники отвечали своими собственными снарядами, пока стрелы нападающих не иссякли, когда « сыны лазов » совершили вылазку на лошадях и отбросили нападающих назад. [25]

На следующий день султан выступил с речью в городе, требуя их сдачи. В ответ император пригласил султана отправить посольство для обсуждения возможного мирного договора; когда эмиссары были в городе, Андроник счел нужным показать им обширные запасы продовольствия и припасов, которые они запасли. Люди султана вернулись и сообщили об увиденном, что огорчило султана. [26]

К этому моменту жители сельской местности, а также региона Мацука, решили, что армия султана не так грозна, как они думали поначалу. Когда наступила ночь, несколько из них совершили набег на лагерь султана: они украли лошадей, разграбили лагерь, взяли пленных и прогнали стражу. Султан снова выместил свое негодование на церкви Святого Евгения, пригласив своих людей поселиться в здании, в то время как «некоторые похотливые женщины» развлекали их, «возбуждая себя до безумия», к большому ужасу Лазаропулоса. [27]

В ту ночь, по словам Лазаропулоса, святой Эугениос посетил султана и представился вождем простых людей города и сказал султану, что жители хотят предать город ему. Затем султан собрал свои силы так быстро, как только мог, и повел их к городу, ожидая встретить своего ночного гостя, который откроет ему ворота; вместо этого сильный шторм застиг его неподготовленных людей, которые подверглись грому, граду, молнии и сильному ветру. Поток воды пронесся через войска сельджуков, затопив часть и рассеяв остальных. [28]

Независимо от того, была ли эта чудесная буря делом рук Святого Евгения и была ли эта буря причиной поражения сельджуков, другие источники подтверждают, что султан понес серьезные потери и был вынужден снять осаду и бежать. Константин Лукит , ссылаясь на осаду в своем «Похвале Евгению» , утверждает, что именно Святой Евгений не только захватил и людей султана, и его имущество, но и помог Андронику Гидосу захватить Мелика. [29] Единственная деталь, которой Михаил Панарет делится о нападении султана на Трапезунд в своей краткой «Хронике», заключается в том, что «почти все его [султана Мелика] люди погибли». [3]

В этот момент султан Мелик бежал с поля боя с частью своей охраны. Несколько легковооруженных мацуканцев захватили его в Кураторионе; на этом месте была построена церковь Святого Евгения, которая все еще стояла во времена Лазаропулоса. [30] Лукит описал султана, после того как его поймали при бегстве с поля боя, как вели «за руку, как раба, он, который до этого был крайне надменным человеком». [29]

Последствия

Мелик был доставлен пленником в Трапезунд, где Андроник принял его с почетом. Андроник созвал совет для совета о том, что делать с их важным пленником; его советники согласились освободить его. Между ними был заключен пакт о том, что в будущем узы вассальной зависимости, которые ранее связывали Трапезунд с Иконием , должны прекратиться и что трапезундцы больше не будут обязаны нести военную службу султану или выплачивать дань или дары. Сообщается, что султан Мелик был настолько впечатлен этой умеренностью, что он послал ежегодный подарок в виде арабских лошадей Андронику и деньги в монастырь Святого Евгения. [31]

Уильям Миллер считает, что независимость Трапезунда, полученная с этой победой, закончилась в 1230 году. Джалал-ад-дин , султан Хорезма , вторгся в Анатолию, бросив прямой вызов султанату Икония. Джалал-ад-дин, завоевавший Грузию в 1220-х годах, теперь был соседом Трапезунда. Андроник посчитал нейтралитет невозможным и вступил в союз с хорезмшахом, согласившись на войну с сельджуками. Многие из войск Джалал-ад-дина после поражения в битве при Яссычемене в 1230 году искали убежища в Трапезунде, что привело Миллера к выводу, что Андроник помогал шаху в этой битве. Миллер также ссылается на информацию Винсента де Бове , который писал, что правитель Трапезунда обычно отправлял султану 200 копий (1000 человек). [32]

Личность Мелика

« Мелик — это титул («царь, суверен»), а не имя, и он мало помогает в идентификации его человека», — пишет Розенквист. [33] Мелик упоминается как лидер сельджуков, осаждавших Трапезунд, в трех основных источниках: « Похвальном слове Евгению» Константина Лукита, [29] « Хронике Михаила Панарета» [3] и «Синопсисе » Лазаропулоса . [34] Только Лазаропулос сообщает, что Мелик был «сыном великого султана Алатина Саапатина», а в более позднем отрывке упоминает его кузена «Иататина», сын которого был убит в бою; эти подробности могут быть либо из традиции, сохраненной только Лазаропулосом, либо из его собственных домыслов. [35] В некоторых более старых исследованиях есть три возможных человека, с которыми был отождествлен Мелик: сын Ала'ад-Дина Кайкубада , султана Иконии ; [36] султан Алаал-Дин Кайкубад, сын Гият ад-Дина Кайхусрава; [37] [38] или сельджукский эмир Байбурта Мугит ад-Дин Тугрил Шах. [39]

Ссылки

- ↑ Например, Уильям Миллер, Трапезунд: последняя греческая империя византийской эпохи: 1204-1461 , 1926 (Чикаго: Argonaut, 1969), стр. 23f

- ^ Клод Каен, Доосманская Турция: Общий обзор материальной и духовной культуры и истории ок. 1071-1330 , 1968 (Нью-Йорк: Американский совет научных обществ, 2014), стр. 166 и далее, 284; Мишель Куршанскис, «L'empire de Trébizonde et les Turcs au 13e siècle», Revue des études byzantines , 46 (1988), стр. 109-124; ACS Peacock, «Кампания Салюков против Крыма и экспансионистская политика раннего правления Ала ад-Дина Кайкубада», Журнал Королевского Азиатского Общества , 3-я серия, 16 (2006), стр. 133-149

- ^ abcd Панаретос, Хроника , гл. 2. Греческий текст в Original-Fragmente, Chroniken, Inschiften und anderes Materiale zur Geschichte des Kaiserthums Trapezunt , часть 2; в Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie 4 (1844), абт. 1, стр. 11е; Немецкий перевод, стр. 42

- ↑ Пикок, «Поход Салюков», стр. 146

- ^ Джон Лазаропулос, Синопсис , ll. 1141-1599; перевод Яна Олофа Розенквиста, Агиографическое досье святого Евгения Трапезундского в Кодексе Афона Дионисия 154 (Уппсала: University Press, 1996), стр. 309-335.

- ↑ Пикок, «Салиукская кампания», стр. 146 и далее.

- ^ Розенквист, «Агиографическое досье», стр. 60-63.

- ^ Мишель Куршанскис полагает, что этот договор был возобновлением договора, заключенного предшественником Андроника. (Куршанскис, «L'empire de Trébizonde», стр. 114 и далее)

- ^ Куршанскис, «Империя Требизонды», с. 115 н. 24

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , лл. 1183-1192; перевод Розенквиста, Агиографическое досье , стр. 313

- ↑ Синопсис Лазаропулоса , ll. 1151-54; перевод Розенквиста, Агиографическое досье , стр. 311

- ↑ Пикок, «Поход Салюков», стр. 147

- ^ Розенквист кратко обсуждает проблемы, связанные с этим источником, в «Агиографическом досье» , стр. 50–63.

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , лл. 1201f; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 313

- ^ Розенквист, Агиографическое досье , стр. 407

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 11. 1220-1230; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 315

- ^ Куршанскис, «Империя Требизонды», с. 116

- ↑ Вероятно, Мейдан, в пригороде к востоку от города. Розенквист, Агиографическое досье , стр. 442, примечание на строке 1254.

- ^ Именно здесь Розенквист помещает «Эпифанию». ( Агиографическое досье , стр. 444, примечание на строке 1276)

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 11.1271-1279; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 317

- ↑ Розенквист, Агиографическое досье , стр. 445, примечание на строке 1283.

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 11.1284-1287; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 317

- ^ В другом чуде в своем «Синопсисе » Лазаропулос приводит подробности о местоположении этой церкви, чтобы позволить Розенквисту поместить ее либо у подножия, либо на восточных склонах горы Минтрон. Розенквист, Агиографическое досье , стр. 416, примечание на строке 421f

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 11. 1315-1317; переведено в Rosenqvist, Агиографическое досье , стр. 319. О тождественности этих достопримечательностей см. обсуждение Rosenqvist на стр. 448.

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 11. 1323-1338; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 321

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 1364-1388; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 323

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , л. 1398; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 325

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 11.1411-1473; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 325-329

- ^ abc Encomium ll. 846-861; перевод Розенквиста, «Агиографическое досье» , с. 165

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , л. 1474-1477; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 329

- ↑ Лазаропулос, Синопсис , 11.1492-1587; переведено в Розенквисте, Агиографическое досье , стр. 329-335

- ↑ Миллер, Трапезунд: Последняя греческая империя византийской эпохи: 1204-1461 , 1926 (Чикаго: Argonaut, 1969), стр. 23f

- ^ Розенквист, Агиографическое досье , стр. 434f.

- ↑ Лазаропулос, Чудо 23; перевод Розенквиста, Агиографическое досье , стр. 309-335

- ↑ Синопсис , лл. 1154 и далее, 1304; перевод Розенквиста, Агиографическое досье , стр. 311, 319

- ^ Э. Янссенс, Требизонд в Колхиде (Брюссель, 1969), стр. 72 н. 2; Элизабет Захариаду , «Трапезунд и турки (1352-1402)», Archeion Pontou , 35 (1979), с. 333 н. 3; Розенквист, «Агиографическое досье» , стр. 434f.

- ↑ Fallmerayer, Original Fragmenten , стр. 107-109; George Finlay , The History of Greece and the Empire of Trebizond, (1204-1461) (Эдинбург: William Blackwood, 1851), стр. 333 и примечание; A. Savvides, стр. 79-88

- ^ Зехироглу, Ахмет М.; «Трабзон Импараторлугу 2» (Трабзон, 2016 г.); стр.14-15

- ^ Cahen, Pre-Ottoman Turkey , стр. 125; A. Bryer, «Греки и туркмены: понтийское исключение», Dumbarton Oaks Papers , 29 (1975), стр. 123

Дальнейшее чтение

- Саввидес, Алексиос ГК (2009). Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204–1461). 2η Έκδοση με προσθήκες[ История империи Великих Комнинов Трапезунда (1204–1461). 2-е издание с дополнениями ] (на греческом языке). Салоники: Kyriakidis Brothers SA стр. 58–61 . ISBN 978-960-467-121-2.

- Зехироглу, Ахмет. М. (2016). Trabzon İmparatorluğu 2 [ Трапезундская империя (Том 2) ] (на турецком языке). Трабзон: Лазика Яин Колектифи. стр. 11–36 . ISBN. 978-605-4567-52-2.