Секторальные балансы

Секторальные балансы (также называемые секторальными финансовыми балансами ) представляют собой структуру секторального анализа для макроэкономического анализа национальных экономик, разработанную британским экономистом Уинном Годли . [1]

Секторальный анализ основан на понимании того, что когда государственный сектор имеет дефицит бюджета, негосударственные секторы (частный внутренний сектор и иностранный сектор) вместе должны иметь профицит, и наоборот. Другими словами, если государственный сектор занимает, другие секторы вместе должны давать в долг. Балансы представляют собой учетную идентичность, полученную в результате перегруппировки компонентов совокупного спроса , показывая, как поток средств влияет на финансовые балансы трех секторов. [4] [5]

Это приблизительно соответствует механике балансов, разработанной Вольфгангом Штютцелем в 1950-х годах. Этот подход используется учеными Института экономики Леви для поддержки макроэкономического моделирования и современными теоретиками денежного обращения для иллюстрации взаимосвязи между дефицитом государственного бюджета и частными сбережениями. [4] [5]

Обзор

Правительственный фискальный баланс является одним из трех основных финансовых секторных балансов в национальной экономике, остальные - это иностранный финансовый сектор и частный финансовый сектор. Сумма профицитов или дефицитов по этим трем секторам должна быть равна нулю по определению . Профицитный баланс представляет собой чистую сбережения или чистую позицию по формированию финансовых активов (т. е. больше денег поступает в сектор, чем уходит), в то время как дефицитный баланс представляет собой чистое заимствование или чистую позицию по сокращению финансовых активов (т. е. больше денег утекает из сектора, чем уходит в него). Каждый сектор можно определить следующим образом, используя в качестве примера США:

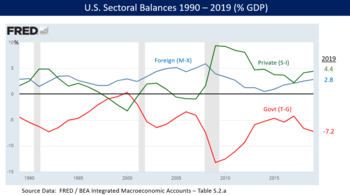

- Частный сектор: профицитный баланс означает, что домохозяйства и предприятия США вместе являются чистыми сберегателями, что увеличивает их позицию финансовых активов. Другими словами, сбережения домохозяйств превышают сумму, взятую в долг и инвестированную предприятиями. Происходит чистый приток денег в частный сектор. В 2019 году частный сектор имел профицит ВВП в размере 4,4%. [3] Дефицит будет означать, что домохозяйства и предприятия вместе являются чистыми заемщиками, что уменьшает их позицию финансовых активов.

- Иностранный сектор или «остальной мир»: профицитный баланс означает, что те, кто находится за пределами США, являются чистыми сберегателями. Это соответствует дефициту текущего счета или торгового баланса США , при котором резиденты США занимают сбережения у иностранных резидентов для финансирования импортных закупок. Иностранцы наращивают свою чистую финансовую позицию активов, предоставляя кредиты США, чтобы они могли закупать их импорт. Из частного и государственного секторов США в иностранный сектор поступает больше денег, чем наоборот. В 2019 году дефицит текущего счета США составил 2,8% ВВП, что означает, что у иностранного сектора был профицит ВВП в размере 2,8%; подумайте об этом балансе с точки зрения иностранцев. [3] Дефицитный баланс иностранного сектора будет означать, что иностранные резиденты являются чистыми тратящими и берут взаймы у частного сектора США, что соответствует дефициту текущего счета или торгового баланса США; в 2018 году ситуация была иной. Текущий счет включает торговый баланс плюс выплаты инвестиционного дохода (дивиденды и проценты).

- Сальдо государственного бюджета (все уровни, например, федеральный, государственный и местный в США): профицитный баланс представляет собой сбор правительством налоговых поступлений больше, чем оно платит в виде расходов, наращивая свою чистую позицию финансовых активов. Это будет означать, что правительство является чистым сберегателем, изымая средства из частного сектора. Дефицитный баланс означает, что расходы правительства больше, чем налоговые поступления, и оно сокращает свою чистую позицию финансовых активов (т. е. увеличивает свою позицию долга), предоставляя средства частному сектору. Другая интерпретация заключается в том, что профицит правительства сокращает финансовые активы частного сектора, в то время как дефицит правительства увеличивает финансовые активы частного сектора. Правительство США на всех уровнях имело дефицит ВВП в размере 7,2% в 2019 году. [3] [2]

Подводя итог, в США в 2019 году наблюдался профицит частного сектора в размере 4,4% ВВП из-за превышения сбережений домохозяйств над инвестициями бизнеса. Также наблюдался дефицит текущего счета в размере 2,8% ВВП, что означает, что иностранный сектор имел профицит. По определению, поэтому должен существовать дефицит государственного бюджета в размере 7,2% ВВП, так что все три показателя равны нулю. Для сравнения, дефицит государственного бюджета США в 2011 году составлял приблизительно 10% ВВП (из которых 8,6% ВВП приходилось на федеральный сектор), что компенсировало профицит иностранного сектора в размере 4% ВВП и профицит частного сектора в размере 6% ВВП. [7]

Годли писал в 2005 году, что: «Дефицит общего правительства (федерального, государственного и местного) везде и всегда равен (по определению) дефициту текущего счета плюс сальдо частного сектора (превышение частных сбережений над инвестициями)». [8] Выраженное в виде формулы, тождество секторального баланса выглядит следующим образом: (Сбережения - Инвестиции) + (Импорт - Экспорт) + (Налоговые поступления - Расходы) = 0; или (SI) + (MX) + (TG) = 0, как описано ниже.

Последние интерпретации

Бюджетное управление Конгресса США обсудило секторальные балансы в своем экономическом прогнозе за август 2018 года: «Например, уникальная структура балансов в первые годы этого столетия отражала возросшие заимствования домохозяйств и предприятий, которые впоследствии оказались неустойчивыми. Начиная с рецессии 2001 года и продолжаясь в течение всего периода расширения в начале-середине 2000-х годов, как федеральное правительство, так и внутренний частный сектор США были чистыми заемщиками. Эти заимствования финансировались иностранными инвесторами, а дефицит текущего счета рос в течение всего периода, достигнув исторического максимума в 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2006 финансовом году. После начала рецессии 2007–2009 годов частный сектор резко сократил свои заимствования, в то время как заимствования федерального правительства резко возросли». CBO также предоставило дополнительные данные, используемые для расчета трех секторальных балансов, которые оно определяет как федеральный бюджетный баланс, текущий счетный баланс и нефедеральный внутренний баланс. [6]

Экономист Уинн Годли объяснил в 2004-2005 годах, как дисбалансы сектора США представляют значительный риск для экономики США и всего мира. Сочетание высокого и растущего профицита иностранного сектора, превышающего дефицит государственного сектора, означало, что частный сектор движется к позиции чистого заимствования (от профицита к дефициту) по мере развития пузыря на рынке жилья, что, как он предупредил, является неустойчивой комбинацией. [9] [8]

Экономист Мартин Вольф приводит в пример США, где внезапные сдвиги в частном секторе от дефицита к профициту из-за Великой рецессии привели к дефициту государственного баланса. [7] «Финансовый баланс частного сектора сместился в сторону профицита на почти невероятную совокупную сумму в 11,2 процента от валового внутреннего продукта между третьим кварталом 2007 года и вторым кварталом 2009 года, когда финансовый дефицит правительства США (федерального и штата) достиг своего пика... Никакие изменения в фискальной политике не объясняют крах в огромный фискальный дефицит между 2007 и 2009 годами, потому что ничего не имело никакого значения. Крах объясняется массовым переходом частного сектора от финансового дефицита к профициту или, другими словами, от бума к краху». [7]

Экономист Пол Кругман также объяснил в декабре 2011 года причины значительного перехода от частного дефицита к профициту: «Этот огромный переход к профициту отражает конец пузыря на рынке жилья, резкий рост сбережений домохозяйств и спад инвестиций в бизнес из-за отсутствия клиентов». [10]

Экономисты из New Policy Institute в 2011 году объяснили, что: «В здоровой экономике предприятия инвестируют, используя деньги, взятые в долг у домохозяйств, которые сберегают для будущего потребления. В идеальном мире этот дефицит сектора бизнеса и излишек сектора домохозяйств сопровождаются чистым экспортом (дефицитом для остального мира) и небольшим дефицитом правительства (для финансирования собственных инвестиций)». [2]

Описание секторальных балансов

ВВП ( валовой внутренний продукт ) — это стоимость всех товаров и услуг, проданных в стране за год. ВВП измеряет потоки, а не запасы (пример: дефицит государственного бюджета — это поток, государственный долг — это запас). Потоки выводятся из соотношения между совокупными расходами и доходами в системе национального учета. Следовательно:

| 1 |

где — ВВП (расходы), — потребительские расходы, — частные инвестиционные расходы, — государственные расходы, — экспорт и — импорт (итак = чистый экспорт).

Другая точка зрения на учет национального дохода заключается в том, что домохозяйства могут использовать совокупный доход ( ) для следующих целей:

| 2 |

где — общие сбережения, а — общее налогообложение (остальные переменные определены ранее).

Затем вы объединяете две точки зрения (потому что обе они являются просто «взглядами» ), чтобы записать:

| 3 |

Затем можно отбросить (общий с обеих сторон) и получить:

| 4 |

Затем вы можете преобразовать это в следующие балансы секторов, которые позволяют нам понять влияние фискальной политики на задолженность частного сектора. Следовательно, уравнение ( 4 ) можно перестроить, чтобы получить тождество учета для трех секторных балансов – частного внутреннего, государственного бюджета и внешнего:

| 5 |

или

| 6 |

или

| 7 |

что подразумевает, что дефицит внутри страны (частный и государственный) приводит к дефициту текущего счета или торгового баланса и, следовательно, к заимствованиям из-за рубежа.

Уравнение секторального баланса ( 5 ) гласит, что общие частные сбережения ( ) за вычетом частных инвестиций ( ) должны быть равны государственному дефициту (расходы за вычетом налогов ) плюс чистый экспорт (экспорт ( ) за вычетом импорта ( )), где чистый экспорт представляет собой чистые сбережения нерезидентов.

Другими словами, общие частные сбережения ( ) равны частным инвестициям ( ) плюс государственный дефицит (расходы за вычетом налогов ) плюс чистый экспорт (экспорт ( ) минус импорт ( )), где чистый экспорт представляет собой чистые сбережения нерезидентов.

Все эти соотношения (уравнения) являются предметом бухгалтерского учета, а не предметом мнений.

Таким образом, когда внешний дефицит ( ) и государственный профицит ( ) совпадают, должен быть частный дефицит. В то время как частные расходы могут сохраняться в течение некоторого времени в этих условиях, используя чистые сбережения внешнего сектора, частный сектор становится все более задолженным в этом процессе.

Политические последствия

В макроэкономике современная теория денег использует секторальные балансы для определения любых транзакций между государственным сектором и негосударственным сектором как вертикальной транзакции . Считается, что государственный сектор включает казначейство и центральный банк , тогда как негосударственный сектор включает частных лиц и фирмы (включая частную банковскую систему) и внешний сектор, то есть иностранных покупателей и продавцов. [12] В любой заданный период времени государственный бюджет может быть либо дефицитным, либо профицитным. Дефицит возникает, когда правительство тратит больше, чем взимает налогов; а профицит возникает, когда правительство взимает налогов больше, чем тратит. Анализ секторальных балансов утверждает, что с точки зрения бухгалтерского учета следует, что дефицит государственного бюджета добавляет чистые финансовые активы частному сектору. Это происходит потому, что дефицит бюджета означает, что правительство внесло больше денег на частные банковские счета, чем сняло в виде налогов. Профицит бюджета означает обратное: в общей сложности правительство сняло больше денег со счетов частных банков через налоги, чем вернуло через расходы.

Таким образом, бюджетный дефицит, по определению, эквивалентен добавлению чистых финансовых активов в частный сектор; тогда как бюджетный профицит удаляет финансовые активы из частного сектора. Это представлено тождеством: (G – T) = (S – I) – NX

который является

(Баланс государственного сектора) = (Баланс частного сектора) – Баланс внешнего сектора

где G — государственные расходы, T — налоги, S — сбережения, I — инвестиции, а NX — чистый экспорт.

Из этого следует вывод, что частные чистые сбережения возможны только при наличии торгового дефицита, если правительство имеет бюджетный дефицит; с другой стороны, частный сектор вынужден отказываться от сбережений, когда правительство имеет бюджетный профицит и существует торговый дефицит.

Баланс государственного бюджета и инфляция

Согласно структуре секторальных балансов, профицит государственного бюджета изымает чистые сбережения из частного сектора; в период высокого эффективного спроса это может привести к зависимости частного сектора от кредита для финансирования моделей потребления. Следовательно, постоянный дефицит бюджета необходим для растущей экономики, которая хочет избежать дефляции. Поэтому профицит бюджета требуется только тогда, когда экономика имеет чрезмерный совокупный спрос и находится под угрозой инфляции.

Государственный бюджет и торговый баланс

Для такой страны, как США, с дефицитом государственного бюджета и дефицитом торгового или текущего счета (т.е. профицитом иностранного сектора), политика, которая увеличивает дефицит государственного бюджета, по определению должна увеличить сумму профицита иностранного и частного секторов, взятых вместе. Вспомним уравнение:

- (ТГ) + (С - И) + (М - Х) = 0

Например, США осуществили значительное снижение налогов в 2018 году вместе с дополнительными государственными расходами, что увеличило дефицит федерального бюджета с -3,4% ВВП в 2017 году до -3,8% ВВП в 2018 году, изменение на -0,4% ВВП. Профицит частного сектора увеличился с 1,1% ВВП до 1,4% ВВП (+0,3% ВВП), а профицит иностранного сектора (дефицит текущего счета США) увеличился с 2,3% ВВП до 2,4% ВВП (+0,1% ВВП). [13] Сумма балансов 2017 и 2018 годов равна нулю, как и сумма изменений, как показано в таблице ниже по методу CBO:

| Год | Правительство (TG) | Частный (СИ) | Иностранный (МХ) | Сумма |

|---|---|---|---|---|

| 2017 | -3.4 | +1.1 | +2.3 | 0 |

| 2018 | -3.8 | +1.4 | +2.4 | 0 |

| Изменять | -0,4 | +0.3 | +0.1 | 0 |

В качестве альтернативы, политика, которая увеличивает дефицит бюджета, также увеличит дефицит торгового или текущего счета (т. е. увеличит профицит иностранного сектора), предполагая, что баланс частного сектора не изменится. Используя приведенный выше пример, если бы профицит частного сектора остался на уровне 1,1% ВВП в 2018 году, профицит иностранного сектора (дефицит текущего счета США) увеличился бы на +0,4%, с 2,3% ВВП до 2,7% ВВП.

Жесткая экономия с точки зрения подхода секторальных балансов

Согласно подходу секторальных балансов, жесткая экономия может быть контрпродуктивной в период спада из-за значительного финансового излишка частного сектора, в котором сбережения потребителей превышают инвестиции предприятий. В здоровой экономике сумма, взятая в долг или инвестированная компаниями, больше или равна сбережениям частного сектора, размещенным в банковской системе потребителями. Однако, если потребители увеличили свои сбережения, а компании не инвестируют, в банковской системе образуется излишек. Инвестиции предприятий являются одним из основных компонентов ВВП .

Экономист Ричард Ку описал аналогичные эффекты для нескольких экономик развитых стран мира в декабре 2011 года: «Сегодня частный сектор в США, Великобритании, Испании и Ирландии (но не в Греции) переживает масштабное сокращение заемных средств [выплата долга вместо расходов] несмотря на рекордно низкие процентные ставки. Это означает, что все эти страны находятся в серьезной рецессии баланса . Частный сектор в Японии и Германии также не занимает. С исчезновением заемщиков и нежеланием банков давать кредиты неудивительно, что после почти трех лет рекордно низких процентных ставок и масштабных вливаний ликвидности промышленные экономики по-прежнему чувствуют себя плохо. Данные о движении средств в США показывают масштабный переход от заимствований к сбережениям в частном секторе с тех пор, как в 2007 году лопнул пузырь на рынке жилья. Этот сдвиг для частного сектора в целом составляет более 9 процентов ВВП США при нулевых процентных ставках. Более того, этот рост сбережений в частном секторе превышает рост государственных заимствований (5,8 процента ВВП), что говорит о том, что правительство не делает достаточно для компенсации частного сектора сокращение задолженностей." [14]

Смотрите также

- Механика баланса – Экономическая модель

- Бартерная экономика – прямой взаимный обмен товарами или услугами без использования денег.

- Хартализм – неортодоксальная теория денег

- Круговой поток доходов – Модель реальной экономики

- Рыночная экономика – Тип экономической системы

- История экономической мысли – Изучение развития экономической мысли

- Рынок – система, в которой стороны совершают сделки в соответствии со спросом и предложением.

- Современная денежная теория – Макроэкономическая теорияСтраницы, отображающие краткие описания целей перенаправления

- Модель, согласованная с потоком запасов – Семейство макроэкономических моделей

Ссылки

- ^ Главный экономист Goldman объясняет самую важную в мире диаграмму и свой большой призыв к экономике США

- ^ abcd New Policy Institute-United States Sectoral Balances over Five Decades-29 июля 2011 г.

- ^ abcd FRED-Отраслевые балансы, трехстрочный годовой отчет - Получено 7 сентября 2020 г.

- ^ ab Fiebeger, Brett (2013). «Конструктивная критика подхода Леви к секторальному финансовому балансу». Real World Economics Review : 59–80 .

- ^ ab Bloomberg-Coy, Дмитриева и Боеслер-Руководство для начинающих по MMT-21 марта 2019 г.

- ^ abc CBO-Обновление экономических перспектив: 2018-2028 гг.-Получено 12 ноября 2018 г.

- ^ abc Financial Times-Мартин Вулф-Рецессия балансового отчета в США-Июль 2012 г.

- ^ ab Институт экономики Леви-Винн Годли-Некоторая неприятная американская арифметика-июнь 2005 г.

- ^ Институт экономики Леви-Винн Годли-Дисбалансы в поисках политики-Апрель 2005 г.

- ^ NYT-Пол Кругман-Проблема-Декабрь 2011

- ^ FRED-Отраслевые балансы домохозяйств и бизнеса (частный сектор) - Получено 29 июня 2018 г.

- ^ «Дефицитные расходы 101. Часть 1: Вертикальные транзакции» Билл Митчелл, 21 февраля 2009 г.

- ^ FRED-Секторальные балансы-Трехстрочная ежегодная версия-Подход CBO-Получено 9 апреля 2019 г.

- ^ Ричард Ку-Мир в рецессии балансового отчета-Обзор реальной мировой экономики-Декабрь 2011 г.

Дальнейшее чтение

- Сломан, Джон (1999). Экономика, 3-е издание . Prentice Economics. Европа: Prentice-Hall . ISBN 0-273-65574-4.

- Мэнкью, Грегори (2006). Принципы экономики . Thomson Europe. ISBN 1-84480-133-0.

- Институт Леви-Публикации PDF от Винн Годли