Шипохвост с ракеточным наконечником

| Шипохвост с ракеточным наконечником | |

|---|---|

_ESEC_de_Caetés,_PE.jpg/440px-Bandeirinha_(Discosura_longicaudus)_ESEC_de_Caetés,_PE.jpg) | |

| Самец в Пернамбуку , Бразилия, распускает хвост. | |

| Научная классификация | |

| Домен: | Эукариоты |

| Королевство: | Анималия |

| Тип: | Хордовые |

| Сорт: | Авес |

| Клад : | Стризоры |

| Заказ: | Аподиформес |

| Семья: | Трохилиды |

| Род: | Дискосура |

| Разновидность: | D. longicaudus |

| Биномиальное имя | |

| Discosura longicaudus ( Гмелин, Дж. Ф. , 1788) | |

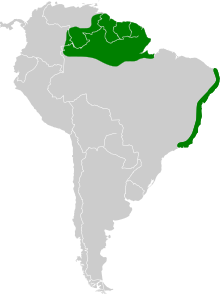

| |

| Диапазон шипохвоста с ракеточным наконечником | |

| Синонимы [3] | |

Discosura longicauda (Гмелин, 1788 г.) | |

Ракеткохвостая колючехвостая колючка ( Discosura longicaudus ) — вид колибри из подсемейства lesbiinae семейства Trochilidae . [4] Встречается в Бразилии , Колумбии , Французской Гвиане , Гайане , Суринаме и Венесуэле . [ 5]

Таксономия

Ракетковидный колючехвост был официально описан в 1788 году немецким натуралистом Иоганном Фридрихом Гмелином в его переработанном и расширенном издании « Системы природы » Карла Линнея . Он поместил его вместе со всеми другими колибри в род Trochilus и придумал биномиальное название Trochilus longicaudus . [6] Гмелин основывал свое описание на «L'oiseau-mouche à raquettes», описанном французским эрудитом Жоржем-Луи Леклерком, графом де Бюффоном в 1779 году в его «Histoire Naturelle des Oiseaux» . [7] Бюффон не указал происхождение своего образца, но в 1902 году Ганс фон Берлепш и Эрнст Хартерт обозначили типовую местность как Кайенну , Французская Гвиана. [8] [9] Ракеткообразный колючехвост теперь помещен вместе с четырьмя другими колибри в род Discosura , который был введен в 1850 году французским натуралистом Шарлем Люсьеном Бонапартом . [10] [4] Раньше некоторые орнитологи ошибочно использовали биномиальное название Discosura longicauda вместо Discosura longicaudus . [3] Название рода объединяет древнегреческое diskos, означающее «пластина», с oura, означающим «хвост». Видовой эпитет longicaudus объединяет латинское longus, означающее «длинный», и cauda, означающее «хвост». [11]

Ракетно-хвостый колючий хвост раньше назывался ракетно-хвостой кокеткой. Начиная с 2019 года таксономические системы постепенно изменили название, чтобы оно соответствовало названию других членов рода Discosura , которые все называются «колючими хвостами». [12] [13] [14] В 2024 году Международный орнитологический конгресс стал последней крупной системой, которая сделала это. [4]

До конца 1900-х годов некоторые таксономисты относили остальных четырёх шипохвостов к роду Popelairia , оставляя шипохвостов с ракеточным наконечником единственным представителем рода Discosura . [15]

Ракетковидный шипохвост является монотипическим : подвиды не распознаны. [4]

Описание

Самцы ракетчато-наконечниковых колючехвостов имеют длину от 10 до 12 см (от 3,9 до 4,7 дюйма), а самки — от 8 до 10 см (от 3,1 до 3,9 дюйма). Весят они от 3 до 3,7 грамма (от 0,11 до 0,13 унции). У обоих полов короткий, прямой, черный клюв. У самцов переливающаяся зеленая корона и в основном бронзово-зеленые верхние части с охристо-белой полосой поперек крестца. Их хвост длинный и в основном пурпурный; внешняя пара перьев намного длиннее и заканчивается широкой черноватой «ракеткой». Их горло переливающееся изумрудно-зеленое, нижняя часть груди золотисто-медная, а живот беловатый. У самок также есть зеленая корона, хотя она не переливается. Их верхние части такие же, как у самцов. Их хвост умеренно длинный и слегка раздвоенный; перья серые с темно-фиолетовой полосой около конца и белыми кончиками на внешних перьях. Их горло черное с узкими белыми боками, грудь зеленая, а живот охристо-белый. [16] [17] [18] [19] [20] [ чрезмерное цитирование ]

Мартин Джонсон Хед изобразил двух кокеток на своей картине « Две зеленогрудые колибри» ( около 1863 г. ), которая является частью его «Жемчужины Бразилии». [21]

Распространение и среда обитания

Ракетный шипохвост имеет разобщенное распространение с двумя популяциями. Более обширный ареал простирается от юго-восточной Колумбии и западного штата Амазонас в Бразилии на восток через южную и восточную Венесуэлу, северную Бразилию и Гвианы до Атлантики в бразильском штате Амапа . Другой находится недалеко от побережья северо-восточной Бразилии от Риу-Гранди-ду-Норти на юг до штата Рио-де-Жанейро . Вид обитает во влажных лесах, как правило, вдоль рек, а также в кустарниковых саваннах. В Колумбии его среда обитания в основном находится на песчаных почвах. В большинстве районов он встречается ниже примерно 200-250 м (660-820 футов), хотя есть венесуэльские записи выше в Сьерра-де-Лема и примерно на высоте 910 м (3000 футов) в Гран-Сабане . [16] [17] [18] [19] [20] [ чрезмерное цитирование ]

Поведение

Движение

Ракетный шипохвост, как правило, является круглогодичным жителем по всему своему ареалу [16], хотя известен только в отдельные сезоны в некоторых частях Венесуэлы [19] . Его полет «медленный, петляющий и пчелоподобный». [19]

Кормление

Ракетчатый колючехвост питается в пологе леса, собирая нектар с различных цветущих деревьев, как местных, так и интродуцированных. Он также собирает мелких членистоногих с листвы и паутины. Его часто преследуют более крупные колибри, когда он пробирается на их территорию, чтобы поесть. [16] [17] [19]

Разведение

Сезон размножения ракетчатого шипохвоста не определен. Самка делает чашеобразное гнездо из мягкого растительного материала, выстилаемого семенами и другими растительными волокнами. Она размещает его на горизонтальной ветке на высоте около 3–6 м (10–20 футов) над землей. Размер кладки — два яйца. Инкубационный период составляет 13–14 дней, а оперение происходит через 20–22 дня после вылупления. Самка в одиночку насиживает кладку и заботится о птенцах. [16] [17]

Вокализация

По состоянию на август 2024 года в библиотеке Маколея Корнелльской лаборатории орнитологии не было записей вокализации шипохвостов с рэкетом. [16] У Xeno-canto их было всего шесть. [22]

Статус

МСОП оценил ракетчато-конечный шипохвост как вид, вызывающий наименьшие опасения. У него большой ареал; размер его популяции неизвестен и, как полагают, сокращается. Непосредственных угроз не выявлено. [1] Он считается редким в большей части своего ареала и редким или необычным в Венесуэле. [ 16] [19] Он «[п]ранее пострадал от обширной вырубки лесов во многих частях ареала, большая часть которых не защищена», хотя он включает в себя некоторые охраняемые территории. Он «[п]е адаптируется к измененным человеком местообитаниям». [16]

Ссылки

- ^ ab BirdLife International (2016). "Racket-tipped Thorntail Discosura longicaudus". Красный список МСОП находящихся под угрозой исчезновения видов . 2016 : e.T22687285A93146569. doi : 10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22687285A93146569.en . Получено 24 августа 2024 г.

- ^ "Приложения | CITES". cites.org . Получено 2022-01-14 .

- ^ ab Дэвид, Норман; Госселин, Мишель (2002). «Согласованность полов названий видов птиц». Бюллетень Британского клуба орнитологов . 122 (1): 14–49 [37, № 161, 47].

- ^ abcd Gill, Frank ; Donsker, David; Rasmussen, Pamela , ред. (август 2024 г.). "Колибри". Всемирный список птиц МОК . v 14.1 . Получено 19 августа 2024 г. .

- ^ Ремсен, Дж. В. младший, Дж. И. Арета, Э. Бонаккорсо, С. Кларамунт, Г. Дель-Рио, А. Харамилло, Д. Ф. Лейн, М. Б. Роббинс, Ф. Г. Стайлз и К. Дж. Циммер. Версия от 27 июля 2024 г. Списки видов птиц стран и территорий Южной Америки. https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm получено 28 июля 2024 г.

- ^ Гмелин, Иоганн Фридрих (1788). Systema naturae per regna tria naturae: секундум классы, ордины, роды, виды, cum характерибус, дифференциис, синонимы, locis (на латыни). Том. 1, Часть 1 (13-е изд.). Lipsiae [Лейпциг]: Георг. Эмануэль. Пиво. п. 498.

- ^ Бюффон, Жорж-Луи Леклерк де (1779). «L'oiseau-mouche à raquettes». Histoire Naturelle des Oiseaux (на французском языке). Том. 6. Париж: Королевская империя. стр. 23–24 .

- ^ Берлепш, Ганс фон ; Хартерт, Эрнст (1902). «О птицах региона Ориноко». Новитаты Зоологические . 9 : 1–135 [89].

- ^ Питерс, Джеймс Ли , ред. (1945). Контрольный список птиц мира. Том 5. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. стр. 35.

- ^ Бонапарт, Шарль Люсьен (1850). Conspectus Generum Avium (на латыни). Том. 1. Лейден: Э. Дж. Брилл. п. 84.

- ^ Джоблинг, Джеймс А. (2010). Словарь научных названий птиц Helm . Лондон: Christopher Helm. стр. 137, 229. ISBN 978-1-4081-2501-4.

- ^ Ремсен, Дж. В. младший, Дж. И. Арета, Э. Бонаккорсо, С. Кларамунт, Г. Дель-Рио, А. Харамилло, Д. Ф. Лейн, М. Б. Роббинс, Ф. Г. Стайлз и К. Дж. Циммер. Версия от 27 июля 2024 г. Классификация видов птиц Южной Америки: последние изменения. Американское орнитологическое общество. https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCRecentChanges.htm получено 24 августа 2024 г.

- ^ Клементс, Дж. Ф., Т. С. Шуленберг, М. Дж. Илифф, Т. А. Фредерикс, Дж. А. Гербрахт, Д. Лепаж, Б. Л. Салливан и К. Л. Вуд. 2019. Контрольный список птиц мира eBird/Clements: v2019. Загружено с https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/, получено 30 августа 2019 г.

- ^ HBW и BirdLife International (2023). Справочник птиц мира и цифровой контрольный список птиц мира BirdLife International. Версия 8. Доступно по адресу: https://datazone.birdlife.org/species/taxonomy, получено 28 декабря 2023 г.

- ^ Ремсен, Дж. В. младший, Дж. И. Арета, Э. Бонаккорсо, С. Кларамунт, Г. Дель-Рио, А. Харамилло, Д. Ф. Лейн, М. Б. Роббинс, Ф. Г. Стайлз и К. Дж. Циммер. Версия от 27 июля 2024 г. Классификация видов птиц Южной Америки. Американское орнитологическое общество. https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm получено 28 июля 2024 г.

- ^ abcdefgh Цюхнер, Т., ГМ Кирван и PFD Боесман (2020). Тернохвост с ракеткой на конце ( Discosura longicaudus ), версия 1.0. В книге «Птицы мира» (Дж. дель Ойо, А. Эллиотт, Дж. Саргатал, Д. А. Кристи и Э. де Хуана, редакторы). Корнеллская лаборатория орнитологии, Итака, Нью-Йорк, США. https://doi.org/10.2173/bow.ratcoq2.01 получено 24 августа 2024 г.

- ^ abcd Фогден, Майкл; Тейлор, Марианна; Уильямсон, Шери Л. (2014). Колибри: руководство по каждому виду в натуральную величину . Нью-Йорк: HarperCollins. стр. 363. ISBN 978-0-06-228064-0.

- ^ аб Макмаллан, Майлз; Донеган, Томас М.; Кеведо, Алонсо (2010). Полевой справочник по птицам Колумбии . Богота: Fundación ProAves. п. 84. ИСБН 978-0-9827615-0-2.

- ^ abcdef Хилти, Стивен Л. (2003). Птицы Венесуэлы (второе издание). Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press. стр. Таблицы 29 и 31.

- ^ ab van Perlo, Ber (2009). Полевой справочник по птицам Бразилии . Нью-Йорк: Oxford University Press. С. 164–165 . ISBN 978-0-19-530155-7.

- ^ Теодор Э. младший, Стеббинс ; Коми, Джанет Л.; Куинн, Карен Э. (2000). Жизнь и творчество Мартина Джонсона Хида: критический анализ и каталог-резоне. Издательство Йельского университета . стр. 71. ISBN 978-0-300-08183-1. Получено 25 февраля 2013 г.

- ^ "Ракетнохвостая кокетка Discosura longicaudus". xeno-canto . 24 августа 2024 г. Получено 24 августа 2024 г.

Внешние ссылки

- "Discosura longicaudus". Интегрированная таксономическая информационная система .

- "Discosura longicaudus". Энциклопедия жизни .

- "Discosura longicaudus". Avibase .