Центральная ямка

| Центральная ямка | |

|---|---|

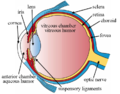

Схематическая диаграмма человеческого глаза , с фовеа внизу. Она показывает горизонтальное сечение через правый глаз. | |

| Подробности | |

| Идентификаторы | |

| латинский | центральная ямка |

| МеШ | Д005584 |

| ТА98 | А15.2.04.022 |

| ТА2 | 6785 |

| ФМА | 58658 |

| Анатомическая терминология [править на Wikidata] | |

Центральная ямка — это небольшая центральная ямка, состоящая из плотно упакованных колбочек в глазу . Она расположена в центре желтого пятна сетчатки . [1] [2]

Фовеа отвечает за острое центральное зрение (также называемое фовеальным зрением), которое необходимо человеку для деятельности, для которой визуальная детализация имеет первостепенное значение, например, для чтения и вождения. Фовеа окружена поясом парафовеа и внешней областью перифовеа . [2]

Парафовеа — это промежуточный пояс, где слой ганглиозных клеток состоит из более чем пяти слоев клеток, а также имеет самую высокую плотность колбочек; перифовеа — это самая внешняя область, где слой ганглиозных клеток содержит от двух до четырех слоев клеток, и где острота зрения ниже оптимальной. Перифовеа содержит еще более уменьшенную плотность колбочек, имея 12 на 100 микрометров против 50 на 100 микрометров в самой центральной ямке . Она, в свою очередь, окружена более крупной периферической областью, которая обеспечивает высокосжатую информацию низкого разрешения, следуя схеме сжатия в фовеальной визуализации . [ необходима цитата ]

Примерно половина нервных волокон в зрительном нерве переносит информацию от фовеа , в то время как оставшаяся половина переносит информацию от остальной части сетчатки. Парафовеа простирается на радиус 1,25 мм от центральной ямки, а перифовеа находится на радиусе 2,75 мм от центральной ямки . [3]

Термин «ямка» происходит от латинского fovea — «ямка».

Центральная ямка была названа так немецким гистологом Карлом Бергманном . [4]

Структура

Фовеа — это углубление на внутренней поверхности сетчатки, шириной около 1,5 мм, слой фоторецепторов которого полностью состоит из колбочек и который специализируется на максимальной остроте зрения. Внутри фовеа находится область диаметром 0,5 мм, называемая фовеолярной аваскулярной зоной (область без кровеносных сосудов). Это позволяет свету восприниматься без какой-либо дисперсии или потери. Эта анатомия отвечает за углубление в центре фовеа. Фовеолярная ямка окружена фовеолярным ободом, который содержит нейроны, перемещенные из ямки. Это самая толстая часть сетчатки. [5]

Фовеа расположена в небольшой бессосудистой зоне и получает большую часть кислорода из сосудов в хориоидее , которая проходит через ретинальный пигментный эпителий и мембрану Бруха . Высокая пространственная плотность колбочек наряду с отсутствием кровеносных сосудов в фовеа объясняет высокую остроту зрения в фовеа. [6]

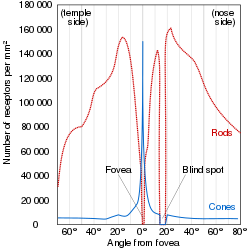

Центр фовеолы — фовеола — диаметром около 0,35 мм — или центральная ямка, где присутствуют только колбочковые фоторецепторы и практически нет палочек . [1] Центральная ямка состоит из очень компактных колбочек, более тонких и более палочкообразных по внешнему виду, чем колбочки в других местах. Эти колбочки очень плотно упакованы (в шестиугольной форме). Однако, начиная с окраин фовеолы, палочки постепенно появляются, и абсолютная плотность колбочковых рецепторов постепенно уменьшается.

В 2018 году анатомия фовеолы была повторно исследована, и было обнаружено, что внешние сегменты центральных фовеолярных конусов обезьян не прямые и в два раза длиннее, чем у парафовеол. [7]

Размер

Размер фовеа относительно небольшой по сравнению с остальной частью сетчатки. Однако это единственная область сетчатки, где достижимо зрение 20/20 , и это область, где можно различать мелкие детали и цвета. [8] [9]

Характеристики

- Анатомическое пятно/желтое пятно/центральная область (клинически: задний полюс ):

- Диаметр = 5,5 мм (~3,5 диаметра диска) (около 18 градусов VF )

- Разграничена верхней и нижней височными артериальными аркадами.

- Имеет эллиптическую форму в горизонтальной плоскости.

- Гистологически это единственная область сетчатки, где GCL имеет >1 слоя ганглиозных клеток.

- Желтоватый оттенок = лютеиновые пигменты ( ксантофилл и бета-каротиноид ( бета-каротин ) во внешних слоях ядра внутри.

- Анатомическая перифовеа :

- Область между парафовеолярной зоной (2,5 мм) и краем макулы

- GCL имеет 2–4 слоя клеток.

- 12 конусов / 100 мкм

- Анатомическая парафовеа :

- Диаметр = 2,5 мм.

- GCL имеет >5 слоев клеток и самую высокую плотность колбочек

- Анатомическая ямка/центральная ямка (клиническая: макула)

- Зона углубления в центре желтого пятна.

- Диаметр = 1,5 мм (~1 диаметр диска) (около 5 градусов VF )

- Фовеолярная аваскулярная зона (ФАЗ)

- Анатомическая фовеола (клиническая: фовеола)

- Диаметр = 0,35 мм (около 1 градуса VF )

- центральный этаж депрессии центральной ямки

- 50 конусов / 100 мкм

- Самая высокая острота зрения

- Анатомическая макушка

- Представляет собой точный центр макулы [10]

- Диаметр = 0,15 мм

- Соответствует клиническому световому рефлексу

Функция

В фовеа приматов (включая людей) соотношение ганглиозных клеток к фоторецепторам составляет около 2,5; почти каждая ганглиозная клетка получает данные от одной колбочки, а каждая колбочка питается от одной до трех ганглиозных клеток. [11] Таким образом, острота фовеолярного зрения ограничивается только плотностью мозаики колбочек, а фовеа является областью глаза с самой высокой чувствительностью к мелким деталям. [12] Колбочки в центральной ямке экспрессируют опсины , которые чувствительны к зеленому и красному свету. Эти колбочки являются «карликовыми» путями, которые также лежат в основе функций высокой остроты зрения фовеа.

Фовеа используется для точного зрения в направлении, куда она направлена. Она составляет менее 1% от размера сетчатки, но занимает более 50% зрительной коры головного мозга. [13] Фовеа видит только центральные два градуса поля зрения (примерно в два раза больше ширины ногтя большого пальца на расстоянии вытянутой руки). [14] [15] Если объект большой и, таким образом, охватывает большой угол, глаза должны постоянно перемещать взгляд , чтобы последовательно переносить различные части изображения в фовеа (как при чтении ). Фовеолярная фиксация также рассматривается как открытая форма внимания , которая позволяет сосредоточить ресурсы сенсорной обработки на наиболее релевантных источниках информации. [16] [17] [18] [19] Кроме того, фовеальное зрение может позволить ускорить обучение определенным визуальным задачам, игнорируя нерелевантный контекст и сосредотачиваясь на релевантной информации только с более низкой размерностью. [20] [21]

Поскольку в ямке нет палочек, она нечувствительна к слабому освещению. Поэтому, чтобы наблюдать тусклые звезды, астрономы используют боковое зрение , глядя той стороной глаза, где плотность палочек больше, и, следовательно, тусклые объекты легче увидеть.

В ямке высокая концентрация желтых каротиноидных пигментов лютеина и зеаксантина . Они сосредоточены в слое волокон Генле (аксоны фоторецепторов, которые идут радиально наружу от ямки) и в меньшей степени в колбочках. [23] [24] Считается, что они играют защитную роль против воздействия высокой интенсивности синего света, который может повредить чувствительные колбочки. Пигменты также повышают остроту зрения ямки, снижая чувствительность ямки к коротким длинам волн и противодействуя эффекту хроматической аберрации . [25] Это также сопровождается более низкой плотностью синих колбочек в центре ямки. [26] Максимальная плотность синих колбочек наблюдается в кольце вокруг ямки. Следовательно, максимальная острота для синего света ниже, чем для других цветов, и наблюдается примерно на 1° от центра. [26]

Угловой размер фовеолярных конусов

В среднем каждый квадратный миллиметр (мм) фовеа содержит приблизительно 147 000 колбочек, [27] или 383 колбочки на миллиметр. Среднее фокусное расстояние глаза, т. е. расстояние между линзой и фовеа, составляет 17,1 мм. [28] Из этих значений можно рассчитать средний угол зрения одного датчика (колбочки), который составляет приблизительно 31,46 угловых секунд .

Ниже приведена таблица плотности пикселей, требуемой на разных расстояниях, так чтобы на каждые 31,5 угловых секунды приходился один пиксель:

| Пример объекта | Расстояние от глаза предполагается | Абсолютная плотность пикселей, соответствующая средней плотности фовеолярных колбочек (зрение 20/10,5) в PPI (пикс/см) |

|---|---|---|

| Телефон или планшет | 10 дюймов (25,4 см) | 655,6 (258,1) |

| Экран ноутбука | 2 фута (61 см) | 273,2 (107,6) |

| 42" (1,07 м) 16:9 HDTV, обзор 30° | 5,69 футов (1,73 м) | 96,0 (37,8) |

Пиковая плотность конусов сильно различается у разных людей, так что пиковые значения ниже 100 000 конусов/мм 2 и выше 324 000 конусов/мм 2 не являются редкостью. [29] Если предположить средние фокусные расстояния, то это говорит о том, что люди как с высокой плотностью конусов, так и с идеальной оптикой могут разрешать пиксели с угловым размером 21,2 угловых секунды, требуя значений PPI как минимум в 1,5 раза больше, чем показано выше, чтобы изображения не выглядели пикселизированными.

Стоит отметить, что люди со зрением 20/20 (6/6 м), определяемым как способность различать букву размером 5x5 пикселей, имеющую угловой размер 5 угловых минут, не могут видеть пиксели размером менее 60 угловых секунд. Чтобы различить пиксель размером 31,5 и 21,2 угловых секунды, человеку потребуется зрение 20/10,5 (6/3,1 м) и 20/7,1 (6/2,1 м) соответственно. Чтобы найти значения PPI, различимые при 20/20, просто разделите значения в приведенной выше таблице на коэффициент остроты зрения (например, 96 PPI / (зрение 20/10,5) = 50,4 PPI для зрения 20/20).

Энтоптические эффекты в фовеа

Присутствие пигмента в радиально расположенных аксонах слоя волокон Генле делает его дихроичным и двупреломляющим [ 30] для синего света. Этот эффект виден через щетку Хайдингера , когда фовеа направлена на поляризованный источник света.

Совместное воздействие макулярного пигмента и распределения коротковолновых колбочек приводит к тому, что фовеа имеет более низкую чувствительность к синему свету (скотома синего света). Хотя это не видно в обычных обстоятельствах из-за «заполнения» информации мозгом, при определенных моделях освещения синим светом в точке фокуса видно темное пятно. [31] Кроме того, если рассматривать смесь красного и синего света (при просмотре белого света через дихроичный фильтр), точка фовеолярного фокуса будет иметь центральное красное пятно, окруженное несколькими красными полосами. [31] [32] Это называется пятном Максвелла в честь Джеймса Клерка Максвелла [33], который его открыл.

Бифовеолярная фиксация

При бинокулярном зрении два глаза сходятся, обеспечивая бифовеолярную фиксацию, необходимую для достижения высокой стереоостроты .

Напротив, при состоянии, известном как аномальное ретинальное соответствие , мозг связывает фовеалу одного глаза с экстрафовеолярной областью другого глаза.

Другие животные

Фовеа также является ямкой на поверхности сетчатки многих видов рыб, рептилий и птиц. Среди млекопитающих она встречается в наиболее развитой форме только у приматов Haplorhine , хотя более рудиментарная структура, похожая на фовеа, существует у некоторых дневных лемуров . Фовеа сетчатки принимает несколько разные формы у разных видов животных. Например, у приматов колбочки фоторецепторов выстилают основание фовеолярной ямки, клетки, которые в других местах сетчатки образуют более поверхностные слои, были смещены из фовеолярной области во время поздней фетальной и ранней постнатальной жизни. Другие фовеа могут показывать только уменьшенную толщину во внутренних слоях клеток, а не почти полное отсутствие.

Большинство птиц имеют одну ямку, но ястребы, ласточки и колибри имеют двойную ямку. Вторая называется височной ямкой, которая позволяет им отслеживать медленные движения. [34] Плотность колбочек в типичной ямке птицы составляет 400 000 колбочек на квадратный миллиметр, но некоторые птицы могут достигать плотности 1 000 000 колбочек на квадратный миллиметр (например, обыкновенный канюк ). [35]

Дополнительные изображения

- Иллюстрация, показывающая основные структуры глаза, включая ямку сетчатки

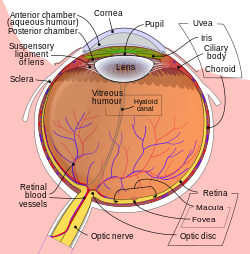

- Структуры глаза обозначены

- На этом изображении показан еще один маркированный вид структур глаза.

- Схематическая диаграмма желтого пятна сетчатки, показывающая перифовеа, парафовеа, фовеа и клиническую макулу

- Фотография глазного дна, показывающая макулу как пятно слева. Диск зрительного нерва — это область справа, где сходятся кровеносные сосуды. Серое, более размытое пятно в центре — артефакт тени .

Смотрите также

Ссылки

- ^ ab "Simple Anatomy of the Retina". Webvision . University of Utah. Архивировано из оригинала 2011-03-15 . Получено 2011-09-28 .

- ^ ab Ивасаки, М; Иномата, Х (1986). «Связь между поверхностными капиллярами и фовеолярными структурами сетчатки человека». Investigative Ophthalmology & Visual Science . 27 (12): 1698–705 . PMID 3793399.

- ^ "глаз, человек".Encyclopaedia Britannica. 2008. Encyclopaedia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD

- ^ Тибос, Ларри; Леннер, Катарина; Тибос, Кэмерон (18 декабря 2023 г.). «Карл Бергман (1814–1865) и открытие анатомического участка сетчатки, где начинается зрение». Журнал истории нейронаук . 33 (2): 180–203 . doi :10.1080/0964704X.2023.2286991. PMID 38109332. S2CID 266361309.

- ^ Эмметт Т. Каннингем; Пол Риордан-Ева (2011). Общая офтальмология Вона и Эсбери (18-е изд.). McGraw-Hill Medical. стр. 13. ISBN 978-0-07-163420-5.

- ^ Provis, Jan M; Dubis, Adam M; Maddess, Ted; Carroll, Joseph (2013). «Адаптация центральной сетчатки для острого зрения: колбочки, фовеа и аваскулярная зона». Progress in Retinal and Eye Research . 35 : 63–81 . doi :10.1016/j.preteyeres.2013.01.005. PMC 3658155. PMID 23500068 .

- ^ Чулаков, Александр В.; Олтруп, Тео; Бенде, Томас; Шмельцле, Себастьян; Шрермейер, Ульрих (2018). «Повторное исследование анатомии фовеолы». PeerJ . 6 : e4482. doi : 10.7717/peerj.4482 . PMC 5853608. PMID 29576957 .

Материал скопирован из этого источника, который доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International.

Материал скопирован из этого источника, который доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International. - ^ Грегори С. Хагеман. "Возрастная макулярная дегенерация (ВМД)" . Получено 11 декабря 2013 г.

- ^ "Macular Degeneration Frequently Asked Questions". Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 г. Получено 11 декабря 2013 г.

- ^ Янофф М., Дюкер Дж. С. 2014. Офтальмология. В: Шуберт HD, редактор. Часть 6 Сетчатка и стекловидное тело, Раздел 1 Анатомия. 4-е изд. Китай: Elsevier Saunders. стр. 420.

- ^ Ахмад, Карим М; Клуг, Карл; Герр, Стив; Стерлинг, Питер; Шейн, Стэн (2003). «Соотношения плотности клеток в фовеолярном участке сетчатки макаки» (PDF) . Visual Neuroscience . 20 (2): 189– 209. CiteSeerX 10.1.1.61.2917 . doi :10.1017/s0952523803202091. PMID 12916740. S2CID 2894449.

- ^ Смитсоновский институт/Национальные академии, Light: Руководство для студентов и справочник. Carolina Biological Supply Company , 2002. ISBN 0-89278-892-5 .

- ^ Кранц, Джон Х. (2012). "Глава 3: Стимул и анатомия зрительной системы" (PDF) . Ощущение ощущения и восприятия. Pearson Education. ISBN 978-0-13-097793-9. OCLC 711948862 . Получено 6 апреля 2012 г. .

- ^ Фэрчайлд, Марк. (1998), Модели цветового восприятия . Рединг, Массачусетс: Эддисон, Уэсли и Лонгман, стр. 7. ISBN 0-201-63464-3

- ^ О'Ши, РП (1991). Правило большого пальца проверено: угол зрения ширины большого пальца составляет около 2 градусов. Восприятие, 20, 415-418. https://doi.org/10.1068/p200415

- ^ Ярбус, Альфред Л. (1967), «Методы», Движения глаз и зрение , Бостон, Массачусетс: Springer US, стр. 5–58 , doi :10.1007/978-1-4899-5379-7_2, ISBN 978-1-4899-5381-0, получено 2022-01-30

- ^ Борджи, Али; Итти, Лоран (2013). «Современное состояние моделирования визуального внимания». Труды IEEE по анализу образов и машинному интеллекту . 35 (1): 185– 207. doi :10.1109/tpami.2012.89. ISSN 0162-8828. PMID 22487985. S2CID 641747.

- ^ Tatler, BW; Hayhoe, MM; Land, MF; Ballard, DH (2011-05-27). «Наведение глаз при естественном зрении: переосмысление заметности». Journal of Vision . 11 (5): 5. doi :10.1167/11.5.5. ISSN 1534-7362. PMC 3134223. PMID 21622729 .

- ^ Фоулшем, Том; Уокер, Эстер; Кингстоун, Алан (2011). «Где, что и когда распределение взгляда в лаборатории и естественной среде». Vision Research . 51 (17): 1920–1931 . doi : 10.1016/j.visres.2011.07.002 . ISSN 0042-6989. PMID 21784095. S2CID 17511680.

- ^ Sailer, U. (28.09.2005). «Координация глаз и рук во время обучения новой зрительно-моторной задаче». Journal of Neuroscience . 25 (39): 8833– 8842. doi :10.1523/jneurosci.2658-05.2005. ISSN 0270-6474. PMC 6725583. PMID 16192373 .

- ^ Огнибене, Димитри; Балдассаре, Джанлука (2014). «Экологическое активное зрение: четыре биоинспирированных принципа интеграции внимания снизу вверх и адаптивного внимания сверху вниз, протестированные с помощью простого робота с камерой-рукой». Труды IEEE по автономному психическому развитию . 7 (1): 3–25 . doi : 10.1109/tamd.2014.2341351 . hdl : 10281/301362 . ISSN 1943-0604. S2CID 1197651.

- ^ Основы видения Архивировано 2013-12-03 в Wayback Machine , Брайан А. Уонделл

- ^ Крински, Норман И.; Ландрам, Джон Т.; Боун, Ричард А. (2003). «Биологические механизмы защитной роли лютеина и зеаксантина в глазах». Annual Review of Nutrition . 23 : 171–201 . doi :10.1146/annurev.nutr.23.011702.073307. PMID 12626691.

- ^ Лэндрум, Джон Т; Боун, Ричард А (2001). «Лютеин, зеаксантин и макулярный пигмент». Архив биохимии и биофизики . 385 (1): 28– 40. doi :10.1006/abbi.2000.2171. PMID 11361022.

- ^ Битти, С.; Бултон, М.; Хенсон, Д.; Кох, Х.Х.; Мюррей, И.Дж. (1999). «Макулярный пигмент и возрастная макулярная дегенерация». British Journal of Ophthalmology . 83 (7): 867– 877. doi :10.1136/bjo.83.7.867. PMC 1723114. PMID 10381676 .

- ^ ab Curcio, Christine A; Allen, Kimberly A; Sloan, Kenneth R; Lerea, Connie L; Hurley, James B; Klock, Ingrid B; Milam, Ann H (1991). «Распределение и морфология человеческих колбочек фоторецепторов, окрашенных анти-синим опсином». Журнал сравнительной неврологии . 312 (4): 610– 624. doi :10.1002/cne.903120411. PMID 1722224. S2CID 1947541.

- ^ Шрофф, Ананд (2011). Взгляд на числа: готовый к подсчетам в офтальмологии. Postscript Media Pvt. стр. 97. ISBN 978-81-921123-1-2.

- ^ Serpenguzel, Ali; Serpengüzel, Ali; Poon, Andrew W. (2011). Оптические процессы в микрочастицах и наноструктурах: юбилейный сборник, посвященный Ричарду Кунаи Чангу в связи с его уходом на пенсию из Йельского университета. World Scientific. ISBN 978-981-4295-77-2.

- ^ Curcio, Christine A; Sloan, Kenneth R; Kalina, Robert E; Hendrickson, Anita E (1990). «Топография фоторецепторов человека». Журнал сравнительной неврологии . 292 (4): 497– 523. doi :10.1002/cne.902920402. PMID 2324310. S2CID 24649779.

- ^ Vannasdale, D. A; Elsner, A. E; Weber, A; Miura, M; Haggerty, B. P (2009). «Определение фовеолярного расположения с помощью сканирующей лазерной поляриметрии». Journal of Vision . 9 (3): 21.1–17. doi :10.1167/9.3.21. PMC 2970516. PMID 19757960 .

- ^ ab Magnussen, Svein ; Spillmann, Lothar; Stürzel, Frank; Werner, John S (2001). «Заполнение фовеальной голубой скотомы». Vision Research . 41 (23): 2961– 2967. doi :10.1016/S0042-6989(01)00178-X. PMC 2715890 . PMID 11704235.

- ^ Исобе, Косаку; Мотокава, Коити (1955). «Функциональная структура ямки сетчатки и пятна Максвелла». Природа . 175 (4450): 306–307 . Бибкод : 1955Natur.175..306I. дои : 10.1038/175306a0. PMID 13235884. S2CID 4181434.

- ^ Флом, М. К.; Веймут, Ф. В. (1961). «Центричность пятна Максвелла при косоглазии и амблиопии». Архивы офтальмологии . 66 (2): 260–268 . doi :10.1001/archopht.1961.00960010262018. PMID 13700314.

- ^ "Сравнительная физиология зрения птиц" . Получено 29 декабря 2019 г.

- ^ "Avian Eye Tunics" . Получено 29 декабря 2019 г. .