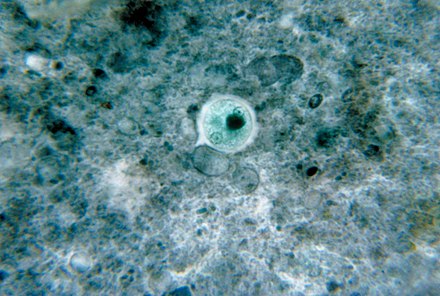

Микробная киста

Микробная циста — это покоящаяся или спящая стадия микроорганизма , которую можно рассматривать как состояние анабиоза , в котором метаболические процессы клетки замедляются, и клетка прекращает все виды деятельности, такие как питание и движение. Многие группы одноклеточных, микроскопических организмов или микробов [ 1] обладают способностью входить в это состояние покоя.

Инцистирование, процесс образования цист, может функционировать как метод распространения и как способ выживания организма в неблагоприятных условиях окружающей среды. Эти две функции могут быть объединены, когда микробу необходимо выживать в суровых условиях между обитаемыми средами (например, между хозяевами) для распространения. Цисты также могут быть местами ядерной реорганизации и деления клеток, а у паразитических видов они часто являются инфекционной стадией между хозяевами. Когда инцистированный микроб достигает среды, благоприятной для его роста и выживания, стенка цисты разрушается в процессе, известном как эксцистирование . [2]

Условия окружающей среды, которые могут спровоцировать инцистирование, включают, помимо прочего: недостаток питательных веществ или кислорода, экстремальные температуры, высыхание , неблагоприятный pH и присутствие токсичных химических веществ, которые не способствуют росту микроба. [3] [4]

История и терминология

Идея о том, что микробы могут временно принимать альтернативное состояние бытия, чтобы противостоять изменениям условий окружающей среды, зародилась в 1702 году в исследовании Антони ван Левенгука , посвященном животным , в настоящее время известным как коловратки : [5]

«Я часто помещал ранее описанных мною животных из воды, не оставляя ни песчинки рядом с ними, чтобы посмотреть, лопнут ли их тела, когда вся вода вокруг них испарится и они окажутся на воздухе, как я часто видел у других животных. Но теперь я обнаружил, что когда почти вся вода испарилась, так что существо больше не могло быть покрыто водой и двигаться как обычно, оно сжалось в овальную фигуру и в таком состоянии оставалось, и я не мог заметить, чтобы влага испарилась из его тела, поскольку оно сохранило свою овальную и круглую форму, невредимо». [5]

Позднее Левенгук продолжил свою работу с коловратками и обнаружил, что когда он возвращал высушенные тела в их предпочтительные водные условия, они снова принимали свою первоначальную форму и начинали плавать. [5] Эти наблюдения не получили поддержки у микробиологического сообщества того времени, и явление, которое наблюдал Левенгук, так и не получило названия. [5]

В 1743 году Джон Тербервиль Нидхэм наблюдал возрождение инкапсулированной личиночной стадии паразита пшеницы, Anguillulina tritici , и позднее опубликовал эти результаты в New Microscopal Discoveries (1745). [5] Несколько других повторили и расширили эту работу, неформально ссылаясь на свои исследования «феномена возрождения». [5]

В конце 1850-х годов возрождение было втянуто в дебаты вокруг теории спонтанного зарождения жизни, что привело к тому, что два высоко заинтересованных ученых по обе стороны вопроса обратились в Биологическое общество Франции с просьбой провести независимую проверку их противоположных выводов по этому вопросу. Дойер, который считал, что коловраток можно высушить и оживить, и Пуше, который считал, что это невозможно, позволили независимым наблюдателям с различным научным опытом наблюдать и пытаться повторить их выводы. Полученный отчет склонялся к аргументам, высказанным Пуше, с заметным разногласием с основным автором, который обвинил его постановку вопроса в отчете в страхе религиозного возмездия. Несмотря на попытку Дойера и Пуше завершить дебаты по теме воскрешения, исследования продолжались. [5]

В 1872 году Вильгельм Прейер ввел термин « анабиоз » (возвращение к жизни) для описания оживления жизнеспособных, безжизненных организмов до активного состояния. За этим быстро последовало предложение Шмидта в 1948 году термина «абиоз», что привело к некоторой путанице между терминами, описывающими начало жизни из неживых элементов, жизнеспособную безжизненность и неживые компоненты, необходимые для жизни. [5]

В рамках своего обзора 1959 года оригинальных открытий Левенгука и развития науки, изучающей микробные цисты и другие формы метаболической суспензии, Д. Кейлин предложил термин « криптобиоз » (скрытая жизнь) для описания:

«...состояние организма, когда он не проявляет видимых признаков жизни и когда его метаболическая активность становится едва измеримой или обратимо останавливается». [5]

Поскольку микробные исследования начали набирать популярность в геометрической прогрессии, подробности о физиологии реснитчатых простейших и образовании цист привели к возросшему любопытству о роли инцистирования в жизненном цикле инфузорий и других микробов. [6] Осознание того, что ни одна категория микроскопических организмов «не владеет» способностью образовывать метаболически спящие цисты, требует термина «микробная циста» для описания физического объекта, существующего во всех его формах. Также важным в образовании термина является разграничение эндоспор и микробных цист как различных форм криптобиоза или покоя. Эндоспоры демонстрируют более экстремальную изоляцию от своей окружающей среды с точки зрения толщины клеточной стенки, непроницаемости для субстратов и присутствия дипиколиновой кислоты , соединения, которое, как известно, придает устойчивость к экстремальным температурам. [7] Микробные цисты были уподоблены модифицированным вегетативным клеткам с добавлением специализированной капсулы. [7] Важно отметить, что инцистирование — это процесс, который, как наблюдалось, предшествует делению клеток, [8] тогда как образование эндоспоры включает нерепродуктивное клеточное деление. Изучение процесса инцистирования в основном ограничивалось 1970-ми и 80-ми годами, что привело к отсутствию понимания генетических механизмов и дополнительных определяющих характеристик, хотя обычно считается, что они следуют другой последовательности формирования, чем эндоспоры. [9]

Формирование и состав стенки кисты

Показатели образования цист у реснитчатых простейших включают в себя различные степени резорбции ресничных, при этом некоторые ресничные теряют как реснички, так и мембранные структуры, поддерживающие их, в то время как другие сохраняют кинетосомы и/или микротрубчатые структуры. Синтез de novo предшественников стенки цисты в эндоплазматическом ретикулуме также часто указывает на то, что ресничное проходит инцистирование. [10]

Состав стенки цисты у разных организмов различен.

- Стенки цист бактерий образуются путем утолщения нормальной клеточной стенки с добавлением слоев пептидогликана .

- Стенки цист простейших состоят из хитина [11] , разновидности гликополимера .

- Стенка цисты некоторых реснитчатых простейших состоит из четырех слоев: эктоцисты, мезоцисты, эндоцисты и зернистого слоя. Эктоциста является внешним слоем и содержит пробкообразную структуру, через которую вегетативная клетка повторно выходит во время эксцистирования. Внутри эктоцисты толстая мезоциста компактна, но стратифицирована по плотности. Обработка хитиназой указывает на присутствие хитина в мезоцисте некоторых видов инфузорий, но эта композиционная характеристика, по-видимому, весьма неоднородна. Тонкая эндоциста, внутренняя по отношению к мезоцисте, менее плотная, чем эктоциста, и, как полагают, состоит из белков. Самый внутренний зернистый слой лежит непосредственно снаружи пелликулы и состоит из de novo синтезированных предшественников зернистого материала. [10]

Образование цист у разных видов

У бактерий

У бактерий (например, Azotobacter sp. ) инцистирование происходит за счет изменений в клеточной стенке ; цитоплазма сокращается, а клеточная стенка утолщается. Было показано, что различные члены семейства Azotobacteraceae выживают в инцистированной форме до 24 лет. Было обнаружено, что экстремофильная Rhodospirillum centenum , аноксигенная, фотосинтетическая, азотфиксирующая бактерия, которая растет в горячих источниках, также образует цисты в ответ на высыхание. [12] Бактерии не всегда образуют одну цисту. Известны различные случаи образования цист. Rhodospirillum centenum может изменять количество цист на клетку, обычно в пределах от четырех до десяти клеток на цисту в зависимости от окружающей среды. [12]

Известно, что некоторые виды нитчатых цианобактерий образуют гетероцисты , чтобы избежать уровней концентрации кислорода, пагубных для их процессов фиксации азота . Этот процесс отличается от других типов микробных цист тем, что гетероцисты часто производятся в повторяющемся порядке внутри нити, состоящей из нескольких вегетативных клеток, и после формирования гетероцисты не могут вернуться в вегетативное состояние. [13]

У простейших

Протисты, особенно простейшие паразиты, часто подвергаются воздействию очень суровых условий на разных стадиях своего жизненного цикла. Например, Entamoeba histolytica , распространенный кишечный паразит, вызывающий дизентерию , должен выдержать сильнокислую среду желудка, прежде чем он достигнет кишечника, а также различные непредсказуемые условия, такие как высыхание и недостаток питательных веществ, пока он находится вне хозяина. [14] Инцистированная форма хорошо подходит для выживания в таких экстремальных условиях, хотя простейшие цисты менее устойчивы к неблагоприятным условиям по сравнению с бактериальными цистами. [3] Цитоплазматическая дегидратация, высокая аутофагическая активность, ядерная конденсация и уменьшение объема клеток являются показателями начала инцистирования у реснитчатых простейших. [10] Помимо выживания, химический состав некоторых стенок простейших цист может играть роль в их распространении. Сиалиловые группы , присутствующие в стенке цисты Entamoeba histolytica, придают цисте отрицательный заряд, что предотвращает ее прикрепление к стенке кишечника [11] , тем самым вызывая ее выведение с калом. Другие простейшие кишечные паразиты, такие как Giardia lamblia и Cryptosporidium, также производят цисты как часть своего жизненного цикла (см. ооциста ). Из-за твердой внешней оболочки цисты Cryptosporidium и Giardia устойчивы к обычным дезинфицирующим средствам, используемым на водоочистных сооружениях, таким как хлор. [15] У некоторых простейших одноклеточный организм размножается во время или после инцистирования и выделяет несколько трофозоитов при эксцистировании. [14]

Было показано, что многие другие виды простейших демонстрируют инцистирование при столкновении с неблагоприятными условиями окружающей среды. [10]

У коловраток

Коловратки также производят диапаузирующие цисты, которые отличаются от покоящихся (вызванных окружающей средой) цист тем, что процесс их образования начинается до того, как условия окружающей среды ухудшатся до неблагоприятных уровней, и состояние покоя может продолжаться после восстановления идеальных условий для микробной жизни. [16] [17] Самки некоторых штаммов Synchaeta pectinata с ограниченным питанием производят неоплодотворенные диапаузирующие яйца с более толстой оболочкой. Оплодотворенные диапаузирующие яйца могут производиться как в условиях ограниченного питания, так и в условиях отсутствия питания, что свидетельствует о механизме хеджирования ставок на доступность пищи или, возможно, об адаптации к изменению уровня пищи в течение вегетационного периода. [18]

Патология

Хотя сам компонент цисты не является патогенным, образование цисты — это то, что дает Giardia ее основной инструмент выживания и способность распространяться от хозяина к хозяину. Употребление загрязненной воды, продуктов питания или фекалий приводит к наиболее часто диагностируемому кишечному заболеванию — лямблиозу . [8]

В то время как ранее считалось, что инцистирование служит только цели для самого организма, было обнаружено, что цисты простейших имеют эффект укрытия. Распространенные патогенные бактерии также могут быть обнаружены в цистах свободноживущих простейших. Время выживания бактерий в этих цистах варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев в суровых условиях. [19] Не все бактерии гарантированно выживают в цистообразующем образовании простейшего; многие виды бактерий перевариваются простейшим, когда он подвергается цистному росту. [20]

Смотрите также

- Криптобиоз

- Спора (у бактерий, грибов и водорослей)

- Эндоспора (у фирмикутных бактерий)

- Покоящаяся спора (у грибов)

- Трофозоит

Ссылки

- ^ Hariharan J (11 апреля 2021 г.). «Что считать микробом?». Американское общество микробиологии . Получено 17 ноября 2023 г.

- ^ Willey J, Sandman KM, Wood DH (2019). «Encystment and Excystment». Микробиология Прескотта (одиннадцатое изд.). Нью-Йорк: McGraw-Hill Education. стр. 560. ISBN 978-1-260-57002-1.

- ^ ab Nester EW, Anderson DG, Roberts Jr CR, Pearsall NN, Nester MT (2004). Микробиология: Человеческая перспектива (четвертое издание). Бостон: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-291924-0. OCLC 50003269.

- ^ Dobbins JJ (2010-05-20). "Микробиология Прескотта". Журнал микробиологии и биологического образования . 11 (1) (Восьмое изд.): 64– 65. doi : 10.1128/jmbe.v11.i1.154 (неактивен 1 ноября 2024 г.). ISSN 1935-7885. PMC 3577227 .

{{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на ноябрь 2024 г. ( ссылка ) - ^ abcdefghi Keilin D (1959). «Лекция Левенгука: проблема анабиоза или скрытой жизни: история и современная концепция». Труды Лондонского королевского общества. Серия B, Биологические науки . 150 (939): 149– 191. Bibcode : 1959RSPSB.150..149K. doi : 10.1098/rspb.1959.0013. ISSN 0080-4649. JSTOR 83251. PMID 13633975. S2CID 38268360.

- ^ Corliss JO, Esser SC (1974). «Комментарии о роли цисты в жизненном цикле и выживании свободноживущих простейших». Труды Американского микроскопического общества . 93 (4): 578– 593. doi :10.2307/3225158. ISSN 0003-0023. JSTOR 3225158. PMID 4614529.

- ^ ab Socolofski M, Wyss O (12 декабря 1960 г.). "Цисты Azotobacter". Журнал бактериологии . 81 (6): 946–954 . doi : 10.1128/jb.81.6.946-954.1961 . PMC 314764. PMID 16561906 .

- ^ ab Aguilar-Díaz H, Carrero JC, Argüello-García R, Laclette JP, Morales-Montor J (октябрь 2011 г.). «Циста и инцистирование у простейших паразитов: оптимальные цели для новых стратегий прерывания жизненного цикла?». Trends in Parasitology . 27 (10): 450– 458. doi :10.1016/j.pt.2011.06.003. PMID 21775209.

- ^ Corona Ramírez A, Lee KS, Odriozola A, Kaminek M, Stocker R, Zuber B, Junier P (февраль 2023 г.). «Множественные дороги ведут в Рим: уникальная морфология и химия эндоспор, экзоспор, миксоспор, цист и акинет у бактерий». Микробиология . 169 (2): 001299. doi : 10.1099/mic.0.001299 . PMC 10197873. PMID 36804869 .

- ^ abcd Calvo P, Fernandez-Aliseda MC, Garrido J, Torres A (январь 2003 г.). «Ультраструктура, инцистирование и состав стенки цисты покоящейся цисты перитрихической инфузории Opisthonecta henneguyi». Журнал эукариотической микробиологии . 50 (1): 49– 56. doi :10.1111/j.1550-7408.2003.tb00105.x. PMID 12674479. S2CID 9866267.

- ^ ab Guha-Niyogi A, Sullivan DR, Turco SJ (апрель 2001 г.). «Структуры гликоконъюгатов паразитических простейших». Glycobiology . 11 (4): 45R – 59R . doi : 10.1093/glycob/11.4.45r . PMID 11358874.

- ^ аб Фавингер Дж., Штадтвальд Р., Гест Х. (март 1989 г.). «Rhodospirillum centenum, sp. nov., термотолерантная цистообразующая аноксигенная фотосинтетическая бактерия». Антони ван Левенгук . 55 (3): 291–296 . doi : 10.1007/BF00393857. PMID 2757370. S2CID 19853061.

- ^ Wolk CP (декабрь 1996 г.). «Формирование гетероцист». Annual Review of Genetics . 30 (1): 59–78 . doi :10.1146/annurev.genet.30.1.59. PMID 8982449.

- ^ ab Sodeman Jr WA (1996). "Глава 79, Кишечные простейшие: Амебы: Entamoeba Histolytica". В Baron S, Peake RC, James DA, Susman M, Kennedy CA, Singleton MJ, Schuenke S (ред.). Медицинская микробиология (4-е изд.). Галвестон, Техас: Медицинское отделение Техасского университета. ISBN 978-0-9631172-1-2. PMID 21413264.

- ^ "Лямблиоз". Отделение гигиены окружающей среды . Спрингфилд, Иллинойс: Департамент общественного здравоохранения Иллинойса . Получено 12 ноября 2019 г.

- ^ Алексеев В. Р., Де Стасио Б. Т., Гилберт Дж. Дж. (2007). Диапауза у водных беспозвоночных: теория и использование человеком . Springer. ISBN 978-1-4020-5679-6. OCLC 76936157.

- ^ Rozema E, Kierszniowska S, Almog-Gabai O, Wilson EG, Choi YH, Verpoorte R и др. (июнь 2019 г.). «Метаболомика раскрывает новые возможности познания покоя инцистированных эмбрионов водных беспозвоночных». Scientific Reports . 9 (1): 8878. Bibcode :2019NatSR...9.8878R. doi :10.1038/s41598-019-45061-x. PMC 6586685 . PMID 31222034.

- ^ Gilbert JJ (2007). "Сроки диапаузы у коловраток-моногононтов: механизмы и стратегии". В Alekseev VR, DeStasio BT, Gilbert JJ (ред.). Диапауза у водных беспозвоночных. Теория и использование человеком . Monographiae biologicae. Дордрехт: Springer. стр. 11– 27. doi :10.1007/978-1-4020-5680-2_2. ISBN 978-1-4020-5680-2.

- ^ Lambrecht E, Baré J, Chavatte N, Bert W, Sabbe K, Houf K (август 2015 г.). «Цисты простейших действуют как ниша выживания и защитное укрытие для патогенных бактерий пищевого происхождения». Applied and Environmental Microbiology . 81 (16): 5604– 5612. Bibcode : 2015ApEnM..81.5604L. doi : 10.1128/AEM.01031-15. PMC 4510183. PMID 26070667 .

- ^ Barker J, Brown MR (июнь 1994). «Троянские кони микробного мира: простейшие и выживание бактериальных патогенов в окружающей среде». Микробиология . 140 (6): 1253–1259 . doi : 10.1099/00221287-140-6-1253 . PMID 8081490.